热门问题

时间线

聊天

视角

维也纳大学

德语世界最古老的大学 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

維也納大學(德語:Universität Wien)位于奥地利首都维也纳,始建于1365年,是德语世界现存最古老的大学,奥地利乃至整个中欧地区最大的教学和研究机构。

维也纳大学共设有178个学位[4],拥有约9,800名员工,90,000名学生,迄今已有21位校友及教职工曾获得诺贝尔奖,学术声誉显赫。[5][6]

Remove ads

历史

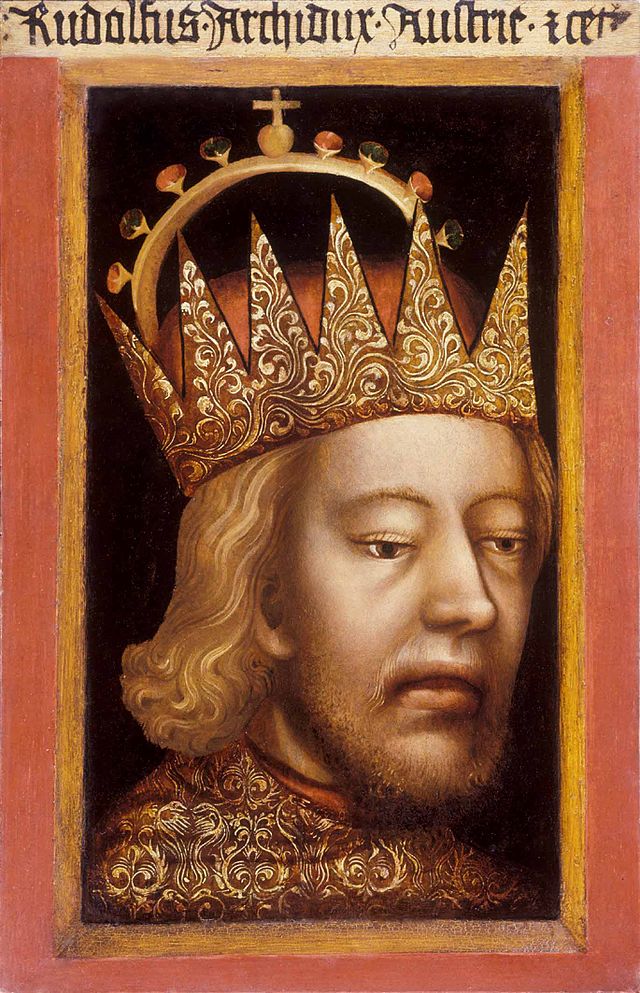

大学的雏形最初在1365年3月12日由鲁道夫四世公爵和他的兄弟阿尔伯莱希特三世及利奥波德三世创建,得名鲁道夫大学(拉丁語:Alma Mater Rudolphina)。[7]它是当时神圣罗马帝国的第二所大学,同时也是世界上第二所德语大学(第一所是布拉格大学,第三所是德国境内最古老的海德堡大学),最初開辦時是仿照巴黎大學的模式。1365年6月18日,教皇烏爾班五世確認了大学的成立,但他拒絕批准神學院,使得維也納大學(拉丁語:Viennese studium generale)沒有完整大學的地位。一個原因可能是查理四世皇帝的干預,他在1348年創立布拉格大学,担心维也纳大学与之競爭。魯道夫公爵在1365年7月27日一次前往米蘭的旅行中去世,享年25歲。[8]

1383年維也納大學經營不佳,由魯道夫四世的弟弟和阿尔伯莱希特三世捐款,改革校內行政,成為東部德語地區一流的大學。维也纳大学最终在1384年获得教皇烏爾班六世的特许,大学及其天主教神学院获得了完整的大学地位。[9]1385年頒布了大學章程,其規範在接下來的幾個世紀中一直有效。

在天主教會大分裂期间(1378-1417),维也纳大学蓬勃发展,许多因诉讼离开巴黎的学生和教授移居维也纳。在人文主义时期,维也纳大学有超过6,000名学生,使其成为神圣罗马帝国最大的大学。1501年,馬克西米利安皇帝一世創立了詩人和數學家學院(拉丁語:Collegium poetarum et mathematicorum),設立了兩个教席,一個是詩歌和修辭,另一個是自然歷史,任命康拉杜斯·塞爾蒂斯(Conradus Celtis,1459-1509)为詩人學院的第一任校長,吸引了当时許多“多瑙河文學社”(拉丁語:Sodalitas Danubiana Vondobonensis)人文主義者。[10]塞爾蒂斯曾在帕多瓦、費拉拉、博洛尼亞、佛羅倫薩、威尼斯和羅馬接受教育,之後曾在埃爾福特、羅斯托克、萊比錫、克拉科夫和因戈爾施塔特等大學任教。[11]

直到16世紀初,維也納大學一直是阿爾卑斯山以北最受歡迎的大學之一。但在1520年路德宗教改革傳播之後,作為“教皇機構”的維也納大學的許多學生退学转入新教學院。當土耳其人於1529年圍攻維也納時,维也纳大學幾乎被消滅了,學生有時不超過30人。[7]自1521年以來一直統治奧地利世襲土地的弗朗茨·斐迪南大公希望加強和擴大當地君主對莊園的權力。在這種情況下,他——以及新教當局——意識到學校和大學作為未來官員和忠誠臣民培訓中心的重要性。為了實現這一目標,一方面必須再次提高教育水平以與新成立的大學競爭,另一方面必須防止感化思想通過教育傳播。維也納大學本來就已經被新教徒滲透了:雖然神學院事實上的神學院由於成員越來越少而不再存在,但路德的支持者在三個世俗學院中佔了大多數。1524年,他們拒絕撰寫對新教文本的評價。法學家和醫生表示這不是他們職責的一部分,而文學院的成員則認為他們無法評估他們不被允許閱讀的書籍——畢竟,自1520年以來,路德的作品就禁止被阅读。[12]

随着时间的推移,耶稣会学院(拉丁語:Jesuitenkollegium)和大学之间产生了冲突,导致皇帝斐迪南二世在1623年10月13日通过了一项法律,将耶稣会学院并入大学,[13]整个神学和哲学系都移交给耶稣会。[14]。隨著這次修復,大學又開始發展壯大,耶穌會士在此后150年內一直佔據主导地位。耶稣会士的接管也对大学产生了巨大的结构性影响,例如,伊格纳茨·塞佩尔博士广场上,除了新的大学建筑外,耶稣会教堂由红衣主教迪特里希施泰因(Dietrichstein)于1631年5月建造和落成。[15]

15-16世纪,学生最喜歡的活動是製造噪音、夜間遊蕩、酗酒、與市民發生暴力衝突、參觀“婦女之家”(妓院) 、下骰子和國際象棋以及其他被禁止的消遣。這些刻板印像不僅在維也納普遍存在,而且在其他歐洲大學都很普遍。維也納大學的校長、院長保存的纪录提及學生的“過度行為”:鬥毆、騷亂、違反著裝規定、攜帶武器和類似的违规行为。[16]

Remove ads

到18世纪中叶,耶稣会士的教学方法和对世俗资源的忽视越来越受到指责,逐渐失去了对大学的影响力。皇后玛丽亚·特蕾西娅确保大学在君主制的控制之下,将重点放在医生和公务员的教育上。她的继任者神圣罗马帝国皇帝约瑟夫二世继续她的改革并进一步放开了大学,废除了正式的着装,并自1782年起允许新教徒和犹太人就读,次年又将德语作为必修的教学语言。[7]大学被转变为国家机构,几乎完全丧失有关自治。法学院也得到了发展,而神学和哲学却被忽视了。[17]纯粹的学术研究很少受到重视,教学的组织严密。

1848年3月12日,维也纳大学的学生受到法國二月革命影响,要求宪法和印刷自由,组成了“学生军团”(拉丁語:legione academica),与工人们一起为自由而战,他們的目標是公民參與政治權力和實現符合自由、民主、 宗教寬容和民族團結。詩人和物理学家路德維希·奧古斯特·弗蘭克爾(德語:Ludwig August Frankl)作诗[18]:

| “ |

大膽的步伐會帶來什麼? 光明的時刻到了; 抓住自由之歌 同時,它在雲雀歌聲中醒來, 你變得蒼白 但總有一天,后人會翻閱: |

” |

| ——Ludw. Aug. Frankl.《大学》 | ||

虽然他们最初取得了胜利,但同年10月31日,维也纳被帝国军队占领,“学生军团”被解散,起义的许多领导人被谴责,学生的请愿书也被废除。[19]1848年革命之后,大学发生了巨大的变化,哲学被提升为与神学、法律和医学同等的地位。新教神学院成立于1850年,但直到1922年才并入维也纳大学。在教育大臣冯图恩和海恩斯坦伯爵利奥波德(Leopold, Count von Thun und Hohenstein)的改革引领下,大学得以实现更大程度的学术自由。[7]1867年,至今仍然有效的奥地利宪法第17条颁布:“科学及其研习自由”(德語:Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei)。[19]

18世紀的改革使學術研究的方向轉向其對國家職能的有用性和實用性,專制國家及其官僚機構和中央當局的擴張需要具備專業資格並忠於統治者的官員。另外大学還注重醫療培訓,以满足公眾獲得醫療保健的需要。在法國大革命和拿破崙戰爭之後的复辟時期,國家對大學的嚴格控制導致了大學教學與國際科學發展脫節的危險。1849/50年宣布教學和學習自由以及圖恩-海恩斯坦教育改革之後,科學研究再度成為該大學僅次於教學的中心任務。維也納大學在各個科學學科中獲得了國際聲譽,這方面的代表是維也納“學派”的出现,例如醫學、國民經濟或藝術史。[20]

现在位于環城大道的维也纳大学主楼是在1877年至1884年间建造的。原来的校本部位于施度本门(德語:Stubentor)附近的伊格纳茨·塞佩尔博士广场,旧的大学教堂(德語:Universitätskirche)和奥地利科学院目前仍在该处。1884年10月11日,弗朗茨·约瑟夫一世在环城大道附近為亨利克·德·費斯特(Henrik de Ferstel)设计的维也纳大学主楼揭幕。[21]

自1858年起,维也纳大学开始授予各种荣誉头衔,表彰對大學和科學做出傑出貢獻者,包括荣誉博士(1858年起)、榮譽徽章(1921年起)、榮譽勳章 (1921-1975)、荣譽參議员(1941年起)、榮譽公民(1944年起)、榮譽會員(1945-1955),另外在学位授予儀式50週年之際,可以申请更新原始學位。[22]

1878年,文學院開始有條件式地招收女學生。1897年,女性第一次被准许以正式生身份入校,但一开始只能被文学院录取。其余的学院后来也一一开始招收女生:医学院1900年,法学院1919年,新教神学院1923年,到了1946年,最保守的天主教神学院也终于开始正式招收女学生。[23]

第一次世界大戰期間大学遭受了嚴重損失。维也纳大學為1,000名患者提供了醫院,許多學生要么负伤在医院,要么在前线。書籍的稀缺和與外国專家的隔绝極大地損害了研究。[24]

在1920年代后期,由于部分学生团体的反民主和反犹太主义活动,该大学一直处于动荡之中,1928年和1932年发生了学生骚乱。[25]1933年議會解散時,政府驅逐了自由派教授和支持納粹主義的人,保守派而非民主派在大學裡势力大增。1936年,维也纳学派的哲学教授摩里茲·石里克在登上大学台阶上课时,被他一名从前的学生杀死。两年后,凶手被纳粹政权释放。[26]在1938年纳粹政权将奥地利并入大德意志之后,维也纳大学在政治方面进行了改革(德語:Gleichschaltung),大量师生因政治和“种族”原因而被开除。[27][28][29]1944年9月,大学首次遭到炮火袭击。到战争结束时,几乎三分之一的建筑物和65%的屋顶被摧毁,没有一栋建筑幸免于难。[30]

1945年4月10日,第一批蘇聯士兵抵達維也納大學區,將廢棄的大學主樓用作更衣站和馬厩。1945年5月29日,儘管大學正在進行重建工作(主樓被26枚炸彈擊中),但夏季學期的講座恢復了。學生們成了清除碎片的工人,運輸戰爭期間移動的書籍和實驗室設備以及修復被毀壞的建築物。二戰後,大学對國家社會主義的參與基本上沒有得到重视。教師和學生的“去納粹化”一直持續到1950年代後期,大約一半“被定罪的”(德語:belastet)國家社會主義教授在幾年後重启他們的學術生涯。[31]

二战后,学生人数很快就超过了10000人。1960/61学年达到14,000名学生(35%女性),1970/71学年达到19,000名学生(37%女性),1980/81学年40,000名学生(50%女性),1990/91学年85,000名学生(56%女性),1998/99学年90,000名学生(59%女性)。[32]1975年改革实现了学生和大学教职工的大量参与,但是1993年2002年的大学改革在很大程度上重新确立了教授作为主要决策者的地位。同样作为2002年改革的一部分,该大学在250多年基本上处于政府控制之下后,终于恢复了其完全的法律能力。2004年1月1日,维也纳大学医学院独立为维也纳医科大学。[33]

2015年,迎來了維也納大學的650周年校慶。以「從1365年,我們開始發問」為標語,表達了維也納那學不斷探究事物本源、敢於發問的堅持。[34]

Remove ads

地理分布

位于维也纳一区環城大道的维也纳大学主楼设有校长办公室、大部分院长办公室、中央服务设施、主图书馆、一些学院及其专业图书馆和众多演讲厅。此外,还有1962年建成的新学院大楼(德語:Neue Institutsgebäude)和1998年开放的维也纳大学校园(德語:Campus der Universität Wien)。维也纳大学校园由原维也纳总医院改建而成,拥有大量院系和专业图书馆。[35][36]阿尔瑟格伦德大学中心(UZA 1-4)于1978年至1995年间分几部分建造,位于维也纳九区的原约瑟夫·弗朗茨火车站附近。1984年竣工的维也纳大学法学院(拉丁語:Juridicum)位于维也纳一区苏格兰堡垒(德語:Schottenbastei 10-16),是维也纳最重要的后现代主义建筑之一。这些研究所的其他科学设施分布在维也纳和其他联邦州的60多个地点。[37]

附属设施

- 维也纳大学图书馆包括主图书馆和40多个在维也纳大学所在地的学系和学院图书馆的馆藏,可以免费获取,包括哈布斯堡王室图书馆的藏品,大学早期档案在18世纪时也被纳入其中。如今,维也纳大学图书馆是奥地利最大的图书收藏馆,除了当代科学文献外,还收藏了极其丰富的历史作品。[38]

- 维也纳大学档案馆在组织上与大学图书馆相关联,管理大学的运营文件,位于大学图书馆和主楼的旧址。[39]

- 維也納大學天文台位于维也纳天文台公园(德語:Sternwartepark)内,天文哨站是位于维也纳森林里的利奥波德菲格尔天文台(德語:Leopold-Figl-Observatorium)。[40]

- 維也納大學植物園位于维也纳第三区兰德大街(德語:Landstraße),可以追溯到1754年设置的药用植物园,如今已成为英式花园,除了科学试验区,可以自由进入。[41]

Remove ads

图集

Remove ads

机构设置

80多年來,除納粹時代外,奧地利大學的結構均受1873年關於學術機構組織的法律(OG 1873)的影響。直到1975年,大學的領導幾乎完全由教授擔任。然而,這些大學仍然是國家機構,自治領域有限。1970年代,大學向社會開放,國家控制和受限制的自治越來越受到批評。大眾大學迅速變化的學習條件和經濟和政治領域的需求,導致從1980年代開始的改革力度加大,過時和笨拙的領導結構以及缺乏科學重點受到批評。时任奥地利总理沃尔夫冈·许塞尔实行将大学权力集中化的计划,将权力主要集中到正教授(系主任)手中。2002年的《大学法》(德語:Universitätsgesetz)自2004年1月1日起生效,實現了完整的組織結構重組。學校的法律地位發生了根本性的變化:國家部分負有法律責任的機構成為具有完全法律行為能力的公法下的全責法人。大學獲得了人事和預算的控制權,國家監督权受到限制。一個新的機構即大學理事會诞生了,是僅次於校長和參議院的最高行政機構之一。[42]目前的校长是Georg Winckler教授。维也纳大学实行民主制度,各个学院往往拥有很大的权利。而在学院内部,所有学生、系和教授都拥有对学院一切重大事务的参与及投票权。

2004年底著名的医学院自维也纳大学划出成立维也纳医科大学后,一些其他院系也因之作了一些调整。维也纳大学也没有工学院,参见维也纳工业大学。

目前大学共拥有15个二级学院以及5个研究中心(翻译研究中心[43]、体育研究中心[44]、分子生物学中心[45]、师范培训中心[46]、微生物与环境系统科学中心[47]),自2020年起设立15个博士生院:

Remove ads

Remove ads

专业设置

Remove ads

学术聲譽

国际合作

维也纳大学的战略伙伴院校(英語:Strategic Partner Universities)有五所,分别是![]() 美国芝加哥大学、

美国芝加哥大学、![]() 以色列耶路撒冷希伯來大學、

以色列耶路撒冷希伯來大學、![]() 日本京都大学、

日本京都大学、![]() 中国北京大学和复旦大学。[270][271]而全球校际伙伴院校(非欧盟)有70所,欧盟伊拉斯謨計劃框架下的欧洲伙伴院校有370余所。[272]其中,全球校际伙伴院校包括[273][274][275]:

中国北京大学和复旦大学。[270][271]而全球校际伙伴院校(非欧盟)有70所,欧盟伊拉斯謨計劃框架下的欧洲伙伴院校有370余所。[272]其中,全球校际伙伴院校包括[273][274][275]:

中国:南开大学、中国人民大学、浙江大学、中国政法大学、香港中文大學、香港城市大學

中国:南开大学、中国人民大学、浙江大学、中国政法大学、香港中文大學、香港城市大學 臺灣:國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立政治大學

臺灣:國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立政治大學 日本:大阪大学、东北大学、九州大学、一橋大學、东京外国语大学、早稻田大学、明治大学、法政大学

日本:大阪大学、东北大学、九州大学、一橋大學、东京外国语大学、早稻田大学、明治大学、法政大学 大韓民國:首爾大學、高麗大學、延世大學

大韓民國:首爾大學、高麗大學、延世大學 澳大利亞:墨尔本大学、澳洲國立大學、昆士兰大学、西澳大学、悉尼大學、蒙纳士大学

澳大利亞:墨尔本大学、澳洲國立大學、昆士兰大学、西澳大学、悉尼大學、蒙纳士大学 加拿大:多倫多大學、阿爾伯塔大學、渥太華大學、蒙特利尔大学

加拿大:多倫多大學、阿爾伯塔大學、渥太華大學、蒙特利尔大学 美国:斯坦福大学、纽约大学、华盛顿大学、杜克大学、乔治敦大学、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、马里兰大学、南卡羅來納大學

美国:斯坦福大学、纽约大学、华盛顿大学、杜克大学、乔治敦大学、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、马里兰大学、南卡羅來納大學 俄羅斯:莫斯科国立大学

俄羅斯:莫斯科国立大学 乌克兰:基辅大学

乌克兰:基辅大学 巴西:圣保罗大学、里约热内卢联邦大学

巴西:圣保罗大学、里约热内卢联邦大学 墨西哥:国立自治大学

墨西哥:国立自治大学 智利:智利大学

智利:智利大学 印度:德里大学

印度:德里大学 伊朗:德黑兰大学

伊朗:德黑兰大学

此外,维也纳大学是Circle U.欧洲大学联盟(包括![]() 丹麦奥胡斯大学、

丹麦奥胡斯大学、![]() 德国柏林洪堡大學、

德国柏林洪堡大學、![]() 法國巴黎西岱大学、

法國巴黎西岱大学、![]() 塞爾維亞贝尔格莱德大学、

塞爾維亞贝尔格莱德大学、![]() 比利时法语鲁汶大学、

比利时法语鲁汶大学、![]() 挪威奥斯陆大学、

挪威奥斯陆大学、![]() 英国伦敦国王学院和

英国伦敦国王学院和![]() 義大利比萨大学)[276]、CENTRAL网络(包括

義大利比萨大学)[276]、CENTRAL网络(包括![]() 捷克查理大学、

捷克查理大学、![]() 匈牙利罗兰大学、

匈牙利罗兰大学、![]() 德国柏林洪堡大學和

德国柏林洪堡大學和![]() 波蘭华沙大学)[277]、欧洲研究型大学协会、欧洲大学基金会、歐洲大學協會、多瑙河校长会议(DRC)、欧洲首都大学联盟成员。[278]

波蘭华沙大学)[277]、欧洲研究型大学协会、欧洲大学基金会、歐洲大學協會、多瑙河校长会议(DRC)、欧洲首都大学联盟成员。[278]

维也纳大学大約四分之一的學生是非奧地利人,每年有超過2,700名交換生,大約1,000名本校学生到外校交换,三分之一的學術人員來自國外,國外新聘教授比例超過70%,每年從歐洲資金來源籌集超過1500萬歐元。[279]大学定期开设暑期学校和冬季学校。[280]

杰出校友

華人校友

- 湯良禮,国民党政治人物

- 潘建伟,中国科学院院士

- 胡世华,中国科学院院士

- 王序,中国科学院学部委员

- 张席禔,古生物学家

- 乔伟:特里尔大学教授

- 洪谦:维也纳学派哲学家

- 吳庚,中華民國第5、6屆大法官

- 黃越欽,中華民國第2屆監察委員,第6屆大法官

- 王毅斋,第一届全国人民代表大会代表

学术界

- 格里哥·孟德爾,遺傳學奠基人

- 克里斯蒂安·都卜勒,提出都卜勒效應

- 伊格納茲·塞麥爾維斯,發現產褥熱成因者

- 愛德華·修斯,著名地質學家

- 莉澤·邁特納,核裂变理論專家

- 路德維希·波茲曼,熱力學家

- 恩斯特·馬赫,物理學家

- 約翰·洛施密特,物理化学家

- 约瑟夫·斯特凡,物理学家、数学家

- 伊格納齊·武卡謝維奇,現代煉油技術發明人

- 賈科莫·恰米奇安,太陽能板之父

- 卡尔·冯·罗基坦斯基,病理解剖学家

- 爱德华·齐姆,1905年主司首次眼角膜移植手術

- 約翰·帕利扎,天文学家

- 弗朗茨·梅斯梅尔,心理学家

- 西格蒙德·佛洛伊德,心理學奠基人之一

- 約瑟夫·布羅伊爾,精神分析学家

- 维克多·弗兰克,精神分析学家

- 約瑟夫·熊彼特,政治經濟學家

- 馬克斯·韋伯,政治經濟學家、社會學家

- 弗里德里希·馮·維塞爾,奧地利經濟學派奠基人之一

- 路德維希·馮·米塞斯,奧地利經濟學派奠基人之一

- 卡爾·門格爾,奧地利經濟學派奠基人之一

- 奥斯卡·摩根斯特恩,经济学家

- 汉斯·凯尔森,法律实证主义代表人物

- 欧伊根·埃利希,社会法学派创始人之一

- 阿尔弗雷德·舒茨,社会学家、现象学家

文化界

- 安东·韦伯恩,作曲家,对20世纪现代音乐具有重要影响

- 烏利希·慈運理,瑞士宗教改革運動的領導者

- 庇護二世,罗马教皇

- 奧托·魏寧格,二十世纪哲学家

- 弗朗兹·布伦塔诺,哲学家、心理学家

- 埃德蒙德·胡塞爾,现象学创始人

- 鲁道夫·卡尔纳普,逻辑实证主义代表人物

- 摩里茲·石里克,逻辑实证主义创始人

- 奧圖·紐拉特,维也纳学派哲学家

- 卡尔·波普尔,批判理性主义哲学家

- 狄奧多·阿多諾,法兰克福学派哲学家

- 尼古拉·特鲁别茨柯伊,布拉格学派代表

- 奥古斯特·施莱谢尔,自然主义语言学派的创立者

- 斯蒂芬·茨威格,奥地利犹太裔作家

- 胡戈·冯·霍夫曼史塔,奥地利剧作家

- 卡爾·克勞斯,奥地利作家

- 伊凡·参卡尔,斯洛文尼亚作家

- 米哈伊·愛明內斯庫,罗马尼亚浪漫主义诗人

- 康拉德·策尔蒂斯,文艺复兴时期拉丁语诗人

- 奥古斯特·施莱谢尔,语言学家

- 爱德华·汉斯力克,美学家、音乐评论家

- 恩斯特·贡布里希,瓦尔堡学派艺术理论家

- 安东·布鲁克纳,作曲家

政治界

- 库尔特·瓦尔德海姆,第四任联合国秘书长、奥地利总统(1986年-1992年)

- 西奧多·赫茨爾,錫安主義創建人、以色列國父

- 托马斯·马萨里克,捷克斯洛伐克首任总统(1918年-1935年)

- 米兰·霍查,捷克斯洛伐克总理(1935年-1938年)

- 阿爾契德·加斯貝利,意大利总理(1945年-1953年),歐盟之父之一

- 理查德·尼古拉斯·冯·康登霍维-凯勒奇,歐盟之父之一

- 卡尔·伦纳,奥地利总统(1945年-1950年)、总理(1918年-1920年;1945年)

- 迈克尔·海尼施,奥地利总统(1920年-1928年)

- 威廉·米克拉斯,奥地利总统(1928年-1938年)

- 阿道夫·谢尔夫,奥地利总统(1957年-1965年)

- 鲁道夫·基希施莱格,奥地利总统(1974年-1986年)

- 海因茨·菲舍尔,奥地利总统(2004年-2016年)

- 亞歷山大·范德貝倫,奥地利总统(2017年-)

- 约翰·绍贝尔,奥地利总理(1921年-1922年;1929年-1930年)

- 布鲁诺·克赖斯基,奥地利总理(1970年-1983年)

- 弗雷德·西諾瓦茨,奥地利总理(1983年-1986年)

- 沃尔夫冈·许塞尔,奥地利总理(2000年-2007年)

- 阿尔弗雷德·古森鲍尔,奥地利总理(2007年-2008年)

- 克里斯蒂安·克恩,奥地利总理(2016年-2017年)

- 塞巴斯蒂安·库尔茨,奥地利总理(2017年-2019年;2020年-2021年)

- 布麗吉特·比爾萊因,奥地利总理(2019年-2020年)

- 亚历山大·沙伦贝格,奥地利总理(2021年)

- 约尔格·海德尔,奥地利自由党政治家

- 卡爾·考茨基,社会民主主义政治家、奥地利马克思主义理论家

外部連結

延伸阅读

- Kurt Mühlberger (Hrsg.): Die Universität Wien. Kurze Blicke auf eine lange Geschichte. Holzhausen, Wien 1996, ISBN 3-900518-45-9.

- Kurt Mühlberger, Meta Niederkorn-Bruck (Hrsg.): Die Universität Wien im Konzert europäischer Bildungszentren. 14.–16. Jahrhundert. In: Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Band 56, Böhlau/Oldenbourg, Wien/München 2010, ISBN 978-3-486-59224-5 / ISBN 978-3-205-78490-6 (Inhaltsverzeichnis).

- Kurt Mühlberger, Universität Wien (Hrsg.): Palast der Wissenschaft. Ein historischer Spaziergang durch das Hauptgebäude der Alma Mater Rudolphina Vindobonensis [Universität Wien]. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2007, ISBN 978-3-205-77619-2, Parallele Ausgabe englisch: Palace of Knowledge. A historical stroll through the main building of the Alma Mater Rudolphina Vindobonensis. Übersetzt von Camilla R. Nielsen und J. Roderick O'Donovan, ISBN 978-3-205-77807-3.

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads