热门问题

时间线

聊天

视角

造雨龍屬

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

造雨龍(屬名:Pulanesaura)是種來自早侏羅世南非自由邦省的基礎蜥腳下目恐龍,模式種始頸造雨龍(Pulanesaura eocollum)的化石有至少兩個亞成體及成體的部分骨骼。[1]

Remove ads

發現

2004年馬修·邦南在自由邦省塞內考Spion Kop 932農場的一個小採石場發現了造雨龍的遺骸。挖掘工作於2004至2006年間進行,之後於2011年起由布萊爾·麥菲(Blair McPhee)進行他的論文研究。2015年麥菲、邦南、亞當·耶茨(Adam M. Yates)、約翰·內弗林(Johann Neveling)、尤納·裘尼赫(Jonah N. Choiniere)發表模式種始頸造雨龍(Pulanesaura eocollum)。屬名以塞索托語的「製造/帶來雨的人」Pulane來紀念挖掘化石時遇上強烈雨勢,並接上拉丁語「蜥蜴」後綴的女性形式saura;種名將古希臘語的「黎明」eo加上拉丁語的「脖子」collum,來象徵造雨龍是種非常基礎的蜥腳類,甚至尚未顯現出後期物種的代表性特徵-長頸子;全意即為「有原始頸部的帶來降雨蜥蜴」。[1]造雨龍是2015年發表於免費取閱期刊的18種新恐龍之一。[2]

Remove ads

化石保存部分

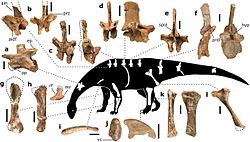

造雨龍的化石有至少兩隻亞成體至成年體的部分遺骸。正模標本BP/1/6982是前部背椎,神經棘尖端遺失。其他參考標本包括兩顆單獨的牙齒、一個中部頸椎、五個背椎弓、單一個右胸肋、三個尾椎、一個左鎖骨、一個右肱骨遠端、一個左尺骨、可能的右中第四指骨、三個坐骨、左右各一脛骨、兩個後肢第一趾爪。化石掩埋於細密的砂岩,並緊密關連,加上形態一致,不同個體的同部位未顯示出差異,因此認為這些標本皆與正模屬於同一物種。產地Spion Kop 932農場的西南西偏西一公里處還有另一個上艾略特組更年輕錫內穆期層帶的恐龍盛產地,有發現更基礎的地爪龍和更小型的虹龍。[1]

描述

根据发表时的描述,造雨龙可通过以下特征进行鉴别:该属为一种中等体型的过渡型蜥脚下目恐龙,其正模标本(编号 BP/1/6882)展现出一组独特的骨骼形态特征。其中包括:神经棘高而向前倾斜,前关节突横向展开呈片状结构,以及前下神经弓突间窝外部收缩、内侧变窄,呈“钳形”构造。

归入材料亦显示出多项诊断性特征。牙齿在唇侧与舌侧均具尖端-基部方向的纵向沟纹,锯齿仅分布于牙冠顶端三分之一处,珐琅质表面具有清晰可见的皱纹,肉眼即可辨识。前至中段颈椎的神经棘在前后方向短而在背腹方向高,后关节突关节面位于椎体背部且倾斜排列。前段背椎的神经棘高约为其前后长度的三倍,中至后段背椎的神经棘则为其长度的 1.6 倍以上。

前段尾椎具发育中的前关节突-神经弓突嵴,其横突位置偏外侧、呈三角形,分布于神经弓与椎体两处。椎体背腹方向高度约为前后长度的两倍,腹面无沟,且具发育良好的副棘突(hyposphene)。前肢骨骼显示,桡骨近端具横向展开的桡窝;胫骨近端面前后向长度为横向宽度的两倍以上,骨干亦在横向上显著收缩。足部第一趾爪骨横向扁压,近腹缘呈圆凸状。[1]

分類

系統發生學分析將造雨龍列為衍化程度最低的蜥腳下目或蜥腳下目的姊妹群(根據對蜥腳下目定義範圍不同而變化),如下支序圖所示:[1]

| 板龍類 Plateosauria |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

但McPhee&Choiniere(2017)对造雨龙的重新研究研究显示当前关于蜥脚类的“节点式”定义与“茎干式”定义在界定核心特征时存在差异,导致某些被视为共有衍生特征的形态其实更可能是趋同演化所致。特别是茎干式定义特征过于宽泛,从而误将某些后肢特征误判为系统发育上的共有衍生特征。[3]

以下支序图展示了Rauhut等人(2020)施莱特海姆龙的系统发育研究,造雨龙在大脚类中的系统发育位置[4]:

| 大脚类 Massopoda |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

造雨龙所展现的一系列形态特征,和与其系统树上更为进步的类群(即真蜥脚类)的共有特征,进一步支持真蜥脚类在三叠纪-侏罗纪之交即已发生分化的观点。[1]

Remove ads

古生態學

造雨龍的骨骼姿勢顯示以低矮植物為食,不同於其他共存蜥腳形亞目。麥菲等人推測彼此存在棲位分化。其靈活頸部可幫助在覓食時避免經常移動身體而損失寶貴能量,往後蜥腳類將此功能發揮到極致。上艾略特組的環境主要以半乾旱的氾濫平原,植被集中於水道周圍,營造適宜多種蜥腳形亞目共存的棲地。[1]

參考來源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads