热门问题

时间线

聊天

视角

灵魂

宗教等文化形式中被信奉的居于人或其他物质性身体之内并对其具有主宰作用的精神体 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

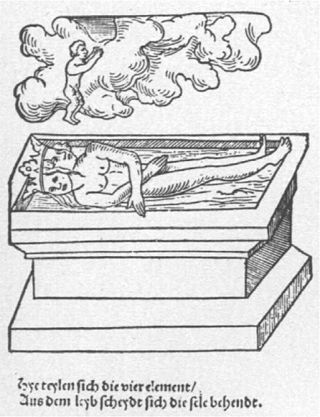

靈魂是在從古至今的眾多宗教的教義及神話和哲学學派的思想中非常重要的概念,其被描述为對前生今世的情況如何一事起決定性作用的无形精髓,其被認為寄居于生靈的肉體或其他物质躯体之内并能主宰之,相關現象被認為是一种超自然現象;靈魂也被認為能夠脱离这些躯体而独立存在,也有意見认为灵魂是永恒不灭的。當一个人肉体消失後,其灵魂是否仍然存在 這個問題,亦存有争议。人生哲学思想、宗教信仰[1]及神话故事是在文化方面上影响人类的灵魂观的三个主要范畴[2][3]。

很少人曾經歷瀕臨死亡之際失去意識這種狀態,因此無法想像死亡一事將帶給人們什麼樣的感覺。學者普遍覺得,那只不過是人們因渴望相信「死亡並非終點」一事而產生的情緒性念頭。「恐懼管理論」認為關於「心靈延續」的信念、行為及心態的出現,都是人們因為減輕對於「自我不存在」的極度焦慮一事而產生的反應。恐懼管理論者認為,人的心中都存在著一套秘密防禦機制,專門被用來壓制對於死亡的恐懼冒起[4]。

Remove ads

词源

《楚辭.屈原.九章.哀郢》提到:「羌靈魂之欲歸兮,何須臾而忘反。」其中“灵魂”指的是人死后出現的灵怪事物。《楚辭.屈原.九章.抽思》提到:「何靈魂之信直兮,人之心不與吾心同。」其中“灵魂”指的是心灵或精神[5]。

靈魂觀

很多宗教相信靈魂源自於神靈。在人類歷史上存在過的原始宗教教內,靈魂的本質被認為是力量,力量、靈魂及生命是可以彼此互換的觀念,這些力量被認為存在於人類和其他生物(包括植物)的生命之中,以澳洲的原住民為例,他們認為,靈魂分為內部靈魂(Internal soul)及外部靈魂(External soul),內部靈魂是整個身體(即物質部份);外部靈魂則是可以離開身體之外的部份,外部靈魂會離開身體,而且它會停留在圖騰(即生物的替身)上[1]。

Soul dualism(也稱為multiple souls或dualistic pluralism)是萨满教教內常見的信念[6][7][8],也是靈魂旅行、靈魂出竅、宗教狂喜、魂灵投射等概念的基礎 [9][8][10][11][12]。此信念認為人有二個或多個靈魂,可以分為body soul(或life soul)以及free soul,前著在人清醒時控制身體機能,後者可以在人睡眠或發呆時離開人的身體[7][10][11][12][13]。甚至在有些情形下,可能會有多個不同功能的靈魂[14][15]。

Soul dualism及multiple soul的信仰在許多傳統萬物有靈的信仰中都很常見,像是南岛民族[16][17]、漢族(魂魄的概念)[18]、藏族[6]、大部份的非洲人[19]、大部份北美原住民[19][14]、古代的南亚人[8]、北歐亞大陸的民族[12][20]、以及古埃及人(古埃及對靈魂的概念、ka和ba)[19]。

在許多南岛民族族人所信奉的傳統宗教教內, 可以看到soul dualism的信仰。目前重建的原始南島語,body soul對應的字是*nawa(呼吸、生命或是vital spirit),其位置是在腹腔內,多半是在肝臟或心臟(原始南島語中的*qaCay)[16][17]。free soul則是在頭部,原始南島語是*qaNiCu(鬼、亡靈),這個詞也用來描述人類以內自然界的靈。free soul也會用字義上為「二倍」的字來表示,原始南島語是*duSa[21][22]。符合道德的人,這二個靈是協調的,而壞人的這二個靈會彼此衝突[23]。

soul dualism的信仰認為free soul會在睡眠、恍惚、譫妄、疯狂及死亡時離開身體進入靈界,在南岛民族薩滿巫醫中也可以看出soul dualism,他們認為生病是free soul不見了(可能是被其他惡靈偷走,或是在靈界迷路了),因此若要醫治,需要讓free soul回來。若free soul無法回來,患者可能會死亡,或是永遠發瘋[24]。

有些民族認為靈魂不只二個,像塔格巴努亞人認為人有六個靈魂,一個是free soul(也是真正的靈魂),其他五個有不同的功能[16]。

許多因纽特人族群認為靈魂不只有一種,有一種和呼吸有關,另一種會以影子的形式呈現[25],有時這也和因纽特人的薩滿信仰有關[14]。卡里布因纽特人也認為有幾種不同的靈魂[26]。

薩滿巫醫治療的方式,是在靈界將靈魂失去的部份找回來。薩滿也會清除人身上過多的負面能量(會影響或污染靈魂)。

Remove ads

苏美尔教教義中的地下世界的居民以影子的形式继续的生活。这个地域被称为库尔(Kur)[27]:58:184。所有的灵魂都被認為會去同一个冥界[28]。死者的家属举行仪式,通过粘土管将祭酒倒入死者的坟墓中,希望能夠使死者得以饮酒。富人坟墓中的宝藏是被奉獻给乌图和阿努纳奇的[29]。苏美尔人认为库尔的入口位于东方的札格罗斯山脉,每个灵魂都需要通过库尔的七个大门[28]。在神話中,埃列什基伽勒的信使是纳姆塔尔。伽卢他们多次出现在与魔法有关的文献中,有些文献称其有七个,有几篇诗歌描述了伽卢将牧神杜姆齐德逮捕至冥界的故事。后来的美索不达米亚居民用东闪米特语的名字称呼冥界:伊尔卡拉。在阿卡德时期,冥界之王的角色被認為由死神内尔伽勒担任,而不是由埃列什基伽勒担任。阿卡德人使内尔伽勒在神話中成为埃列什基伽勒的丈夫,来构建在神話中 两人对冥界所施行的共同统治[28]。

古埃及宗教認為人是由各种元素组成的,有些是物质的元素,有些是精神的元素。古亚述和巴比伦的宗教中也有类似的想法。庫特姆瑪碑是公元前8世纪Sam'al王室官员的葬礼碑,描述了庫特姆瑪要求他的送葬者用宴会来纪念他的生命和死后生命,「为了我在这块碑上的灵魂」,因此這個石碑可以佐證當時認為靈魂可以和身體分開,而且是很早期的佐證資料之一。此石碑是玄武岩材質,高三英尺,寬二英尺。是在芝加哥大學東方學院的Neubauer Expedition第三次發掘中發現的[30]。

在古希臘,古希臘哲學家柏拉圖認為靈魂是單純不能加以分解的,有生命和自發性,是精神世界的、理性的、純粹的,因它有追求世界的慾望,而墮落到地上,被圈入於肉體中,注定要經過一個淨化的階段,靈魂是會輪迴轉世。其後的新柏拉圖主義都有對靈魂作出描述。他的學生亞里士多德的著作中曾將灵魂與心理學一同討論。亞里士多德將《論靈魂》(或譯作《靈魂論》)列為“第二哲學”的範疇。對靈魂的定義,亞里士多德認為靈魂是形式,肉體只是質料,靈魂才是實體。靈魂分為三個部分,有營養、感覺和理性的機能。此三魂分別是生魂(vegetative/nutritive soul)、覺魂(senetive soul)、靈魂(rational soul)。[31]

天主教神父利瑪竇《天主實義》中所敘述的三魂觀即源自於亞里斯多德的理論[32][33]:

「西士曰:人有魂、魄,兩者全而生焉;死則其魄化散歸土,而魂常在不滅。吾入中國嘗聞有以魂為可滅,而等之禽獸者;其餘天下名教名邦,皆省人魂不滅,而大殊於禽獸者也。吾言此理,子試虛心聽之。世有生、覺靈三魂彼世界之魂有三品:草木之生魂下品名曰生魂,即草木之魂是也。此魂扶草木以生長,草木枯萎,魂亦消滅。禽獸之覺魂中品名曰覺魂,則禽獸之魂也,此能附禽獸長育,而又使之以耳目視聽,以口鼻啖嗅,以肢體覺物情,但不能推論道理,至死而魂亦滅焉。人類之靈魂上品名曰靈魂,即人魂也。此兼生魂,覺魂,能扶人長養及使人知覺物情,而又使之能推論事物,明辨理義。人身雖死,而魂非死,蓋永存不滅者焉。」

主張闡發「五教」(儒、道、佛、基、回)聖人之奧旨的儒宗神教的鸞書文獻中的三魂之說或許源自《天主實義》所提及的三魂之說。儒宗神教的鬼神觀中,人是萬物之長,因此其認為草木僅有一魂,曰生魂,禽獸有二魂,一曰「生魂」能知生長走動,二曰「覺魂」能知痛苦與喜樂哀鳴之情。人則有三魂,生魂、覺魂、靈魂,人死之後,如係在世作惡多端之人,乃下地獄,按其罪過受種種磨煉[34]。

關於靈魂的傳統觀念隨西方宗教的盛行而流傳到全世界,導致現今社會普遍受其靈魂觀影響,因而相信如果靈魂存在,其便能夠離開肉軀而任意活動,在毋須使用身軀的情況下,便能夠與外界互動。

Remove ads

希伯来语的נפש (nefesh,字義是「活物」)、רוח (ruach,字義是「風」)、נשמה(neshamah,字義是「呼吸」)、חיה(chayah,字義是「生命」)、和 יחידה(yechidah,字義是獨一)都有用來代表靈魂[35]。

耶和華神用地上的塵土造人,將生氣吹在他鼻孔裡,他就成了有靈的活人,名叫亞當。

犹太教認為靈魂的好壞和人遵守誡命有關,若遵守誡命,對誡命有深入的瞭解,因此親近神,會稱為義人,因此犹太教不會紀念生日[36],反而會記念人死去的日子(忌辰),因為只有在一生的掙扎、試驗及挑戰結束之後,才能判斷人的靈魂是否為義[37][38]。犹太教很重視對靈魂的研究[39]。

卡巴拉教及猶太教教內的_些教派對關於靈魂的理論有更進一步的詮釋。卡巴拉派將靈魂分為五種元素,對應五世界[40]:

- Nephesh,指人的自然本能。

- Ruach,指智能以及對神的認識。

- Neshamah,指情緒以及道德。

- Chayah,是神的一部份。

- Yechidah,在本質上即是與神合一。

Remove ads

中世紀最廣泛的觀點認為靈魂是上主所造生的,上主為每一個新身體造生一個靈魂。這一觀點受到更正教教內的歸正會等屬於克爾文派的教會所認可[41],也為天主教所接受[42]。另一個觀點則認為個人的靈魂承自父母[41]。

雖然流行基督敎普遍認可靈魂不朽論,這可能受到了新柏拉圖主義的影響,即靈魂能夠離開肉軀而活動,但是也有不少基督敎徒認可靈魂非不朽論,例如基督弟兄會認可這個理論。一部份靈魂永存論者試圖調和矛盾,其聲稱靈魂一旦離開肉軀便會失去活力,可被視為沒有性命之物,故非不朽,但並不會完全消亡,而會進入休眠狀態,直到復活的日子到來,因此靈魂是永存的,以確保個體的同一性不會消失,這個理論被稱為靈魂沉睡論。然而,天主教在被舉行於公元1513年的第五次拉特蘭會議上把靈魂必死論判定為異端邪説,靈魂沉睡論也被認為與天主教的教義和更正教教內的大部份主流教派的思想相違悖。

天主教認為人本身是一個集合體,它是由肉體及靈魂所構成的,故此人不是一個穿上了肉身的神䰟,而是由上述兩者所構成的生靈,只有靈魂而沒有肉體這種狀態被認為是不自然的,人去世之後, 其靈魂會因獲得天主所賜予的特別的恩典一事而得以存活並等待肉身復活的日子到來[43]。

伊斯蘭教靈魂觀所根據的是《古蘭經》。有兩個詞來指代靈魂:rūḥ(翻譯為精神、意識、氣或“靈魂”)和nafs(翻譯為自我、自我、心靈或“靈魂”)[44][45],是希伯來語“nefesh”和“ruach”的同源詞。這兩個術語經常互換使用,儘管“rūḥ”更常用於表示神聖的精神或“生命的氣息”,而“nafs”則表示一個人的性情或特徵[46]。在伊斯蘭哲學中,不朽的 rūḥ “驅動”凡人的 nafs,其中包括生活所需的世俗慾望和感知[47]。

《古蘭經》中提到的段落:

他們問你精神是甚麼?你說:「精神是我的主的機密。」你們只獲得很少的知識。

——古蘭經17:85

人們到了死亡的時候,真主將他們的靈魂取去;尚未到死期的人們,當他們睡眠的時候,真主也將他們的靈魂取去。他已判決其死亡者,他扣留他們的靈魂;他未判決其死亡者,便將他們的靈魂放回,至一定期。對於能思維的民眾,此中確有許多蹟象。

——古蘭經39:42

其觀點認為靈魂是真主(阿拉)所創造的,真主為每一個新身體創造一個靈魂,靈魂是不朽且永恆的,會依是否通過真主的考驗,最終會到詹納(Jannah)或火獄,在復活之時,靈魂和身體將會復合。

Remove ads

巴哈伊教認為,靈魂是上帝的標誌,是一顆天上的寶石,最博學的人都無法掌握它的真實性,他的奧秘無論多麼敏銳,都無法指望解開[48]。巴哈欧拉認為靈魂在人死後仍然存在,靈魂不會死亡[49]。天堂可以視為是靈魂親近神的狀態,而地獄可以視為是靈魂疏遠神的狀態。靈魂的狀態被認為是各人屬靈發展後的結果[50]。巴哈欧拉認為個人在地球上生活之前是不存在的,而且靈魂總是會往神靠近和遠離物質世界[50]。

道家認為老子所提及的“死而不亡者寿”[51]一言反映了精神不亡说的相關觀念。现今有学者认为,文学艺术、科学技术和宗教哲学等精神财富源自于人类的心靈,其随时勢的变迁而日益變得丰盛,并且试图以此说明肉身可能會死去,但精神遺產不失[52]。

印度教教內的很多教派宣稱眾生有一個常住不變的命梵我,不同於假我(Ahaṃkara)、質多(citta)或具身(Prakṛti),其為眾生真正的自我。印度教教內的吠壇多派認為上梵是萬物的本源,而命梵我被困在摩耶之中,只有通過梵我合一的方式才能夠使之脱離輪迴並成為與至高梵同在的梵我。此外, 印度教教內部份教派聲稱超梵我是克里希那神在生靈之內一事的一種具超然性的體現,也是梵我的監督者[54]。

耆那教認為「命我」(jiva)相當於生物(人、動物、魚、植物等)的靈魂,不會死亡,在身體死亡後仍然存在[55]。耆那教中的Ajiva是指「非靈魂」,表示物體(包括身體)、時間、空間、運動及非運動[55]。耆那教認為命我有可能是受輪迴束縛的(samsari),也可能是不受束縛,自由的(mukta)[56][57]。

依照此一信仰,靈魂只要還沒脫離輪迴的束縛,就會依靈魂所造的業在不同的身體之中。不論靈魂的狀態為何,其特性以及本質沒有改變。若靈魂不受束縛,已得自由(siddha),表示已克服了業力的束縛,其特性和本質可以完全顯現,而受束縛的靈魂只能顯現部份的特性和本質。若靈魂仍在身體內,而且已勝過邪惡,會稱為是征服勝者[58]。

有關耆那教靈魂的觀點,Virchand Gandhi曾說:

靈魂過自已的生活,不是為了身體而活,相反的,身體是為了靈魂而活。若我們相信靈魂是受身體控制,那麼靈魂就失去其能力了[59]。

佛教抱持非我論觀點,其否認有「常住不變的神我」,並且鼓勵人們破除四相。

一般來説, 在佛教聖典中,會進入胎中的命暖被稱為香陰,佛教認為,它不是常住不變的識神[60],而是因業力而出現的識流[61]。佛教也認為被視為輪迴主體的神識與一般人所説的神䰟非常不一樣[62]。

超心理学

許多超心理學家試圖透過科學實驗來確認靈魂是否可以離開身體,不過這處的「靈魂」比較是用宗教上的定義,而不是指精神或是思想。Milbourne Christopher(1979年)和Mary Roach(2010年)指出超心理學家所進行的實驗目前還沒成功[64][65]。

鄧肯·麥克杜格爾在1901年進行了量測靈魂重量的實驗(21克实验),在患者死亡時量測其體重,他指出在死亡時體重會減輕,以其減輕的量即為靈魂的重量,其結論是靈魂重21公克,不過這是根據單一病人量測的結果,其他與其矛盾的數據沒有列入考慮[66][67]。物理學家Robert L. Park聲稱他的實驗「在今天看來 沒有科學價值」,心理學家Bruce Hood則表示「因為重量減輕的結果不可靠,也無法受到重現,故此他所作的研究是不科學的」[68][69]。

参见

註釋

參考文献

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads