热门问题

时间线

聊天

视角

Toll样受体

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

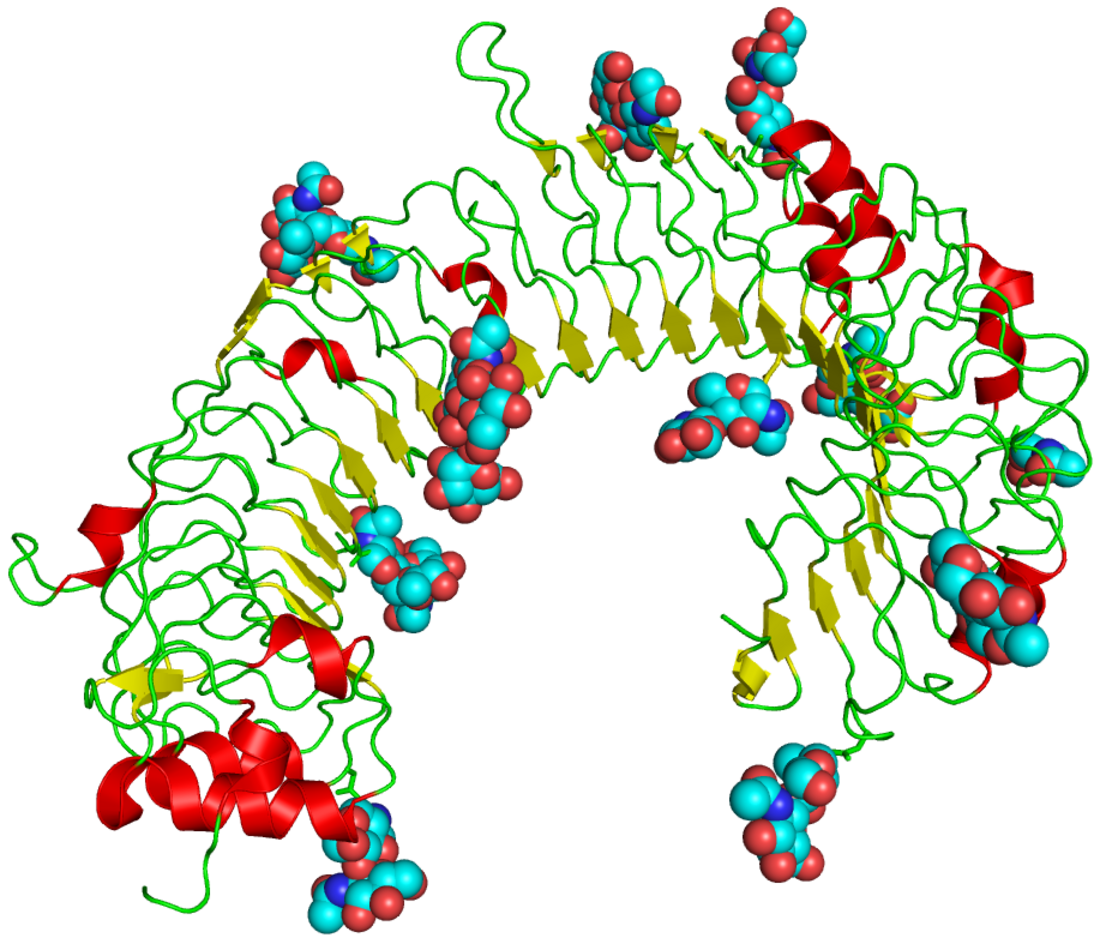

類鐸受体(英語:Toll-like receptors,缩写TLR,或译为類鐸受體)是單次跨膜蛋白受体,识别侵入体内的微生物进而激活免疫细胞的反应,在先天性免疫系统中起关键作用。Toll样受体是模式识别受体(pattern recognition receptors,PRR)的一类,主要识别与宿主不同的病原体分子,即病原相关分子模式(pathogen-associated molecular patterns,PAMPs),也识别损害相关分子模式(Damage-associated molecular pattern, DAMPs)。[1][2][3]在脊椎动物(包括鱼类、两栖类、 哺乳类、鸟类、爬虫类)以及无脊椎动物(如昆虫果蝇已被广泛研究)发现有Toll样受体。在细菌和植物以及更高的生物界中也发现有Toll样受体。所以,Toll样受体是最古老最保守的免疫系统的组成部分,也被称作原始模式识别受体,因为它们在免疫系统的其他部分之前演变,尤其是在后天免疫系统之前。

「類鐸受體」這個名稱是來自於1985年在黑腹果蠅體內發現的鐸基因[4]。「鐸」來自於的德文的「德語:toll」,為嘆詞。當時研究人員在發現時說出一句「這太棒了!」("Das ist ja toll!"〉,因此而得名[5]。

Remove ads

功能

免疫系统能够识别病原体广泛共有的分子,部分原因在于存在一种名为Toll样受体 (TLR) 的免疫受体,这种受体表达于白细胞膜上,包括树突状细胞、巨噬细胞、自然杀伤细胞、适应性免疫T细胞和B细胞,以及非免疫细胞(上皮细胞、内皮细胞和成纤维细胞)。[6]

配体(无论是以疫苗接种中使用的佐剂形式,还是在自然感染期间以侵袭性部分的形式)与TLR的结合,标志着最终导致先天免疫反应和抗原特异性获得性免疫发展的关键分子事件。[7][8]

激活后,TLR会在免疫细胞胞质溶胶内募集接头蛋白(介导其他蛋白质-蛋白质相互作用的蛋白质),以传播抗原诱导的信号转导通路。这些被募集的蛋白质随后负责激活其他下游蛋白质,包括蛋白激酶(IKKi、IRAK1、IRAK4 和 TBK1),这些蛋白激酶进一步放大信号,最终导致调控炎症反应和其他转录事件的基因上调或抑制。其中一些事件导致细胞因子的产生、增殖和存活,而另一些事件则增强了适应性免疫。[8] 如果配体是细菌因子,病原体可能会被吞噬和被消化,其抗原会被呈递给CD4+ T细胞。如果是病毒因子,受感染的细胞可能会停止其蛋白质合成,并可能经历程序性细胞死亡(细胞凋亡)。检测到病毒的免疫细胞也可能释放抗病毒因子,例如干扰素。

Toll样受体也已被证明是先天免疫系统和后天免疫系统之间的重要纽带,因为它们存在于树突状细胞中。[9]鞭毛蛋白是一种TLR5配体,与人类T细胞上的TLR5相互作用后诱导细胞因子分泌。[9]

Remove ads

发现

Toll样受体最早在黑腹果蠅中以基因的形式被發现,该基因對於果蝇胚胎發育過程中的背腹轴起到控制作用。

该家族的原型成员是黑腹果蠅(Drosophila melanogaster)中的toll受体(UniProt P08953; Tl),由1995年诺贝尔奖获得者克里斯蒂安娜·尼斯莱因-福尔哈德(Christiane Nüsslein-Volhard)和埃里克·威绍斯(Eric Wieschaus)及其同事于1985年发现。该受体因其在胚胎发生过程中建立背腹轴的发育功能而闻名。它以克里斯蒂安娜·尼斯莱因-福尔哈德1985年的感叹“这太神奇了!”(Das ist ja toll!)命名,意指的是果蝇幼虫发育不全的腹侧部分。 1988年,凯瑟琳·安德森(Kathryn Anderson)的实验室克隆了toll受体。[10] 1996年,朱尔·A·奥夫曼(Jules A. Hoffmann)及其同事发现toll受体在果蝇抵抗真菌感染的免疫中起着至关重要的作用,它通过激活抗菌肽的合成来实现这一功能。

1994年,Nomura等人首次报道了人类Toll样受体[11],1996年,Taguchi等人将其定位到染色体上[12]。由于当时尚不清楚Toll在果蝇中的免疫功能,因此人们推测TIL(现称为TLR1)可能参与哺乳动物的发育。然而,在1991年(TIL被发现之前),人们观察到一种在哺乳动物免疫功能中具有明确作用的分子——白细胞介素-1(IL-1)受体,也与果蝇Toll具有同源性;这两个分子的胞质部分相似。[13]

1997年,查尔斯·詹韦(Charles Janeway)和鲁斯兰·麦哲托夫(Ruslan Medzhitov)证明,一种如今被称为TLR4的Toll样受体,在使用抗体人工连接后,可以诱导某些启动适应性免疫反应所必需的基因的激活。[8] 布鲁斯·博伊特勒(Bruce A. Beutler)及其同事发现了TLR4作为LPS感知受体的功能。[14] 他们利用定位克隆技术证明,对LPS无反应的小鼠体内存在导致TLR4功能丧失的突变。这证实了TLR4是LPS受体的关键组成部分之一。

反过来,其他TLR基因则通过基因打靶在小鼠体内被消除,这主要在審良靜男(Shizuo Akira)及其同事的实验室中进行。现在人们认为,每个TLR都能检测一组离散的分子——一些来自微生物,一些是细胞损伤的产物——并发出感染的信号。[15]

Pamela Ronald于1995年(水稻XA21)[16]和Thomas Boller于2000年(拟南芥FLS2)发现了toll的植物同源物。[17]

2011年,博伊特勒和奥夫曼因其工作荣获诺贝尔生理学或医学奖。[18] 奥夫曼和審良靜男于2011年获得加拿大盖尔德纳国际奖。[19]

Remove ads

分布

已在多种类型的免疫细胞中观察到Toll样受体的表达,包括树突细胞、T细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、肥大细胞、巨噬细胞、单核细胞和上皮细胞。[20]

Toll样受体数据库

TollML: TollML数据库是目前唯一的关于Toll样受体氨基酸序列水平上的Motifs的数据库。所有已知蛋白质序列的Toll样受体首先被划分为信号肽、胞外域、穿膜域和胞内域4个结构单位;每个胞外域再被划分为单个的亮氨酸富集重复序列;每个亮氨酸富集重复序列进而被划分为高度保守区和可变区。所有划分都通过半手动进行。[21]

Toll样受体家族

TLR1、2、6可识别细菌脂蛋白(lipoprotein)成分;TLR4在細胞膜上识别LPS及病毒膜蛋白;TLR5识别细菌鞭毛蛋白Flagellin(細菌鞭毛上主要組成蛋白質)。而核酸特异性TLR一般位于内体,TLR3在細胞質的囊泡中,识别双链RNA(Double-stranded RNA,dsRNA);TLR7、8识别单链RNA(singlestranded RNA,ssRNA);TLR9则在細胞質的囊泡中特异性识别游离核酸中未甲基化CpG序列。此种识别过程中,核酸并非微生物所独有,因此响应核酸刺激的TLR可能错误识别自身分子,而引起自身炎症或自身免疫疾病[22]。

配体

由于Toll样受体(和其他先天免疫受体)的特异性,它们在进化过程中不易改变,这些受体识别与威胁(即病原体或细胞应激)持续相关的分子,并且对这些威胁具有高度特异性(即不会被误认为是在生理条件下正常表达的自身分子)。满足此要求的病原体相关分子被认为对病原体的功能至关重要,并且难以通过突变改变;它们被认为是进化保守的。病原体中相对保守的特征包括细菌细胞表面的脂多糖 (LPS)、脂蛋白、脂肽和脂阿拉伯甘露聚糖;细菌鞭毛中的鞭毛蛋白等蛋白质;病毒的双链RNA;或细菌和病毒DNA的未甲基化CpG岛;以及真核生物DNA启动子中发现的CpG岛;以及某些其他RNA和DNA分子。由于TLR配体存在于大多数病原体中,它们也可能存在于病原体衍生的疫苗中(例如MMR、流感、脊髓灰质炎疫苗),大多数市售疫苗都已评估其固有的TLR配体激活不同免疫细胞亚群的能力。[23][24]

Remove ads

信号传递

TLR合成于内质网,并运输至质膜或内体膜发挥作用,其中未受刺激时TLR9稳定存在于内质网,而MyD88存在于细胞质,激活后TLR9经高尔基体转移至细胞膜,再经内吞途径进入内体,与MyD88共同融合至含游离核酸内体区域。若中断TLR9内吞过程而将其人工定位于细胞膜表面,则会暴露TLR9于大量胞外游离核酸,可导致致命炎症反应,因此TLR9等核酸识别受体一般定位于内体以防止识别自身核酸片段[25][26]。

TLR通路有许多,以下以TLR9激活NF-κB核异位为例。TLR9进入内体后,胰岛素调节膜氨基肽酶(insulin-regulated aminopeptidase)及溶酶体半胱氨酸蛋白酶(lysosomal cysteine proteases,cathepsin S)对其进行蛋白水解切割(proteolytic cleavage)后,启动下游信号转导机制,募集白介素1受体蛋白激酶(interleukin1-receptor-associated kinase,IRAK),接着一般以MyD88-IRAK4-IRAK2形式组成骨髓分化小体(Myddosome),亦称死亡区域蛋白。Myddosome激活IKK以磷酸化核因子κB抑制剂(inhibitor of nuclear factor kappa B,IκB)两个特定丝氨酸残基。由S期激酶相关蛋白1(S-phase kinaseassociated protein 1,Skp1)、Cullin蛋白1(Cullin 1,Cul1)及F框蛋白(F-box protein)三者组成的SCF蛋白泛素连接酶复合物(Skp, Cullin, F-box containing ubiquitin ligase complex)若含β-转导重复相容蛋白(β-transducin repeat-containing protein,β-TrCP),则称为SCFβ-TrCP。未受游离核酸刺激时,NF-κB与其抑制蛋白IκB紧密结合,存在于细胞质,IκB掩盖NF-κB的核定位序列使其无法启动转录程序,而一旦IκB磷酸化,SCFβ-TrCP则会识别、泛素化并降解IκB,暴露NF-κB核定位信号,使其易位至细胞核并结合DNA,启动促炎细胞因子转录程序[27]。

TLR9激活过程引起内体膨胀酸化成熟并产生活性氧,诱导丝裂原活化蛋白激酶(Mitogen-Activated Protein Kinase,MAPK)p38磷酸化进而刺激p65亚基磷酸化,促进下游促炎细胞因子转录与翻译。内体酸化是TLR9通路激活的必要条件,利用内体酸化抑制剂可抑制p65亚基磷酸化,降低促炎细胞因子表达,因此,内体酸化有望成为抑制游离核酸激活炎症通路的新靶点[28]。

Remove ads

作用

参看

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads