শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

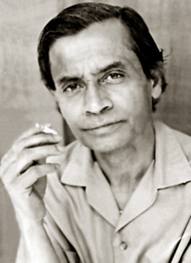

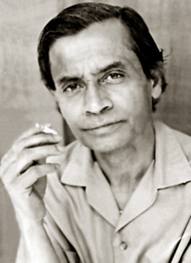

বুদ্ধদেব বসু

কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গল্পকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও সমালোচক উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

বুদ্ধদেব বসু (৩০ নভেম্বর ১৯০৮ — ১৮ মার্চ ১৯৭৪) বিংশ শতাব্দীর একজন প্রভাবশালী বাঙালি কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, সম্পাদক ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে আধুনিক কবিতার যারা পথিকৃৎ তিনি তাদের একজন। তিনি বাংলা সাহিত্য সমালোচনার দিকপাল ও কবিতা পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনার জন্য তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত।

অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনাসহ নিজের নাট্যদল গঠনে ভূমিকা রাখেন। তিনি প্রগতি ও কল্লোল নামে দু'টি পত্রিকায় লেখালেখিতে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাইরে এসে যারা লেখালেখি করেছেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। ইংরেজি ভাষায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি রচনা করে তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

Remove ads

ব্যক্তিগত জীবন

বুদ্ধদেব বসুর জন্ম তার মাতামহের বাড়ী কুমিল্লায়। তার পিতা ভূদেব বসু পেশায় ঢাকা আদালতের উকিল ছিলেন। তার মাতার নাম বিনয়কুমারী। বুদ্ধদেব বসুর মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ ছিলেন পুলিশ অফিসার। তার পৈতৃক নিবাস ছিল বিক্রমপুরের অর্থাৎ বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার মালখানগর গ্রামে। জন্মের চব্বিশ ঘণ্টা পরেই তার মাতা বিনয়কুমারীর ১৬ বছর বয়সে ধনুষ্টঙ্কার রোগে মৃত্যু ঘটে।[১] এতে শোকাভিভূত হয়ে তার পিতা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। মাতামহ চিন্তাহরণ ও মাতামহী স্বর্ণলতা সিংহ'র কাছে প্রতিপালিত হন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমভাগ কেটেছে কুমিল্লা, নোয়াখালী আর ঢাকায়।[২]

Remove ads

শিক্ষাজীবন

বুদ্ধদেব বসু ১৯১৮ সালে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় সচ্চিদানন্দ ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে ১৩ বছর বয়সে তিনি ঢাকায় আসেন এবং প্রায় দশ বৎসর ঢাকায় শিক্ষালাভ করেন। বুদ্ধদেব বসু ১৯২৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯২৫ সালে ঐ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৭ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে ঢাকা কলেজ) থেকে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আই. এ. পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে ইংরেজিতে ১৯৩০-এ প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. অনার্স এবং ১৯৩১-এ প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন মেধাবী এক ছাত্র। বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় তিনি যে নম্বর লাভ করেন তা একটি রেকর্ড; এবং অদ্যাবধি (২০২১) এ রেকর্ড অক্ষুণ্ণ আছে।

Remove ads

কর্মজীবন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

অধ্যাপনার মাধ্যমেই তার কর্মময় জীবন শুরু। জীবনের শেষাবধি তিনি নানা কাজে-কর্মে ব্যাপৃত রেখেছেন। শিক্ষকতাই ছিল জীবিকা অর্জনে তার মূল পেশা। কর্মময় জীবনের শুরুতে স্থানীয় কলেজের লেকচারের পদের জন্য আবেদন করে দু'বার প্রত্যাখ্যাত হলেও ইংরেজি সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য পরিণত বয়সে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। বাঙলা ভাষার তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ক্ষীণস্রোতকে তিনি বিস্তৃত ও বেগবান করেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা রিপন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। ১৯৫২ সালে দিল্লি ও মহিশূরে ইউনেস্কোর প্রকল্প উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গের পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর উইমেনে শিক্ষকতা করেন তিনি।[৩] ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসু তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

এছাড়াও, তিনি উচ্চ মানের সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বুদ্ধদেব বসু প্রভুগুহ ঠাকুরতা, অজিত দত্ত প্রমুখকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন।[৪] এ সময় ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে তার ও অজিত দত্তের যৌথ সম্পাদনায় ১৯২৭ - ১৯২৯ পর্যন্ত সচিত্র মাসিক 'প্রগতি (১৯২৭) পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং 'কল্লোল' (১৯২৩) গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[৫] কলকাতায় বসবাসকালে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় ১৯৩৫ সালে ত্রৈমাসিক কবিতা (আশ্বিন ১৩৪৪) পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। পঁচিশ বছরেরও অধিককাল তিনি পত্রিকাটির ১০৪টি সংখ্যা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে আধুনিক কাব্যান্দোলনে নেতৃত্ব দেন।[৬] তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৪৪) থেকে বুদ্ধদেব ও সমর সেন এবং ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (চৈত্র ১৩৪৭) থেকে বুদ্ধদেব বসু একাই এর সম্পাদক ছিলেন। তারই অনুপ্রেরণায়, সদিচ্ছায়, অনুশাসনে এবং নিয়ন্ত্রণে আধুনিক বাংলা কবিতা তার দৃঢ়মূল আধুনিক রূপ লাভ করে। এটি কবি বুদ্ধদেব বসুর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশে কবিতা পত্রিকার ভূমিকা দূরসঞ্চারী। আধুনিক বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি, প্রসার ও তা জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে কবিতা পত্রিকার অবদান তুলনারহিত।

১৯৩৮ সালে বুদ্ধদেব বসু হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ সম্পাদনা করেন। ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের আন্দোলনে যোগদান করেন। পঞ্চাশের দশক থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির একজন সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু'র গদ্য ও পদ্যের রচনাশৈলী স্বতন্ত্র ও মনোজ্ঞ। রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক কাব্য ধারার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। গদ্যশিল্পী হিসেবে সমধিক সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। পরিমার্জিত সঙ্গীতময়তা ও পরিশীলিত স্বতঃস্ফূর্ততা তার গদ্যের বৈশিষ্ট্য। তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সমালোচনামূলক সাহিত্য রচনায়ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। বাংলা গদ্যরীতিতে ইংরেজি বাক্য গঠনের ভঙ্গি গ্রথিত করে বাংলা ভাষাকে অধিকতর সাবলীলতা দান করেন তিনি।[৩]

বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন,[৬]

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের যে অধ্যায়কে বলা হয় 'কল্লোল যুগ' সেই অধ্যায়ের তরুণতম প্রতিনিধি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে যখন 'কল্লোল' প্রকাশিত হয় তখন বুদ্ধদেবের বয়স মাত্র পনেরো। কলকাতায় কল্লোল (১৩৩০) এবং কালিকলমে'র (১৩১৩) মতো ঢাকায় 'প্রগতি' ছিল সে যুগের আধুনিকতার মুখ্য বার্তাবহ। গ্রন্থকার হিসেবে বুদ্ধদেবের জীবনে ১৯৩০ সালটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরেই তাঁর বন্দীর বন্দনা (কাব্য), সাড়া (উপন্যাস), অভিনয় নয় (ছোট গল্প-সঙ্কলন) প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সবেমাত্র একুশ বৎসর অতিক্রম করেছেন।

Remove ads

সাহিত্যে অবদান

সারাংশ

প্রসঙ্গ

ছাত্রজীবনে ঢাকায় তিনি যে নিরীক্ষা শুরু করেন প্রৌঢ় বয়সেও সেই নিরীক্ষার শক্তি তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। তার প্রথম যৌবনের সাড়া এবং প্রাক-প্রৌঢ় বয়সের তিথিডোর উপন্যাস দু'টি দুই ধরনের নিরীক্ষাধর্মী রচনা।[৭] তার চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের রচনাগুলোর মধ্যে গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত নানা চিরায়ত সাহিত্যের উপমার প্রাচুর্য দেখা যায়। অতি আধুনিক উপন্যাসের গীতিকাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। রচনার অজস্রতা এবং অভিনব অথচ সুললিত রচনাশৈলীর কারণে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তার উপন্যাসে যে ঘাত-প্রতিঘাত ও মানবিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন, তাতে মনঃস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য বিদ্যমান। অকর্মণ্য, রডোড্রেনড্রন গুচ্ছ, যেদিন ফুটল কমল প্রভৃতি উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু কাব্যপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। তিথিডোর, নির্জন স্বাক্ষর, শেষ পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি উপন্যাস নতুন জীবন-সমীক্ষা-রীতির পরিচয়বাহী।[৮]

বুদ্ধদেব বসু'র দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ পৃথিবীর প্রতি (১৯৩৩) 'বন্দীর বন্দনা'র পরিপূরক গ্রন্থ। উভয় গ্রন্থেই শরীরী প্রত্যয়ে প্রেমের অভিব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে। কিছুটা স্বাদের ব্যতিক্রম এসেছে 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থে। পদ ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে একটি ধ্বনি আবর্ত নির্মাণ করে বুদ্ধদেব বসু যৌবনের আনন্দগানকে স্বাগত জানিয়েছেন।[৬]

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন আধুনিক কবিকুলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। সুকুমার সেনের ভাষায়:-

তাঁর লক্ষ্য ছিল আধুনিক কবিতার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং 'আধুনিক' কবিতা লেখকদের পক্ষ সমর্থন করা।

সৃজনশীল সাহিত্যের সঙ্গে সমালোচনামূলক সাহিত্যে তার সাফল্য সমপর্যায়ের। তিনি বাংলা গদ্যরীতিতে ইংরেজি বাক্যগঠনের ভঙ্গি সুপ্রসিদ্ধ করেছেন। পরিমার্জিত সঙ্গীতমগ্নতা ও পরিশীলিত স্বতঃস্ফূর্ততা বুদ্ধদেব বসু'র গদ্যের বৈশিষ্ট্য। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, নাটক, কাব্যনাটক, অনুবাদ, সম্পাদনা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, শিশুসাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে বসু'র প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫৬টি।[৪]

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পত্তনে যে কয়েকজনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়, বুদ্ধদেব বসু তাদের মধ্যে অন্যতম। তাকে কল্লোল যুগ-এর অন্যতম প্রধান কাণ্ডারি হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলা কবিতায় আধুনিক চিন্তা-চেতনা এবং কাঠামো প্রবর্তনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে পশ্চিমা সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্যক পরিচয় ছিল। ফলে ইউরোপীয় এবং মার্কিন সাহিত্যের কলা-কৌশল বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তনে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কলকাতায় তার বাড়ির নাম রেখেছিলেন কবিতাভবন যা হয়ে উঠেছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তীর্থস্থান। ১৯৩০-এর দশক থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েকটি দশক সাহিত্য পরিমণ্ডলে তার প্রভাব ছিল অবিসংবাদিত। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তিনি কাজ করেছেন।[৯]

জীবনের শেষের দিকে তিনি নাট্যকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ, কালসন্ধ্যা, পুনর্মিলন, অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ প্রভৃতি নাট্যকাব্য বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন শিল্পরূপের জন্ম দিয়েছে। জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন,

বস্তুত শুধু নিজে অজস্র রূপ ও রীতির কবিতা লিখেই নয়, সহযাত্রী এবং উত্তরসূরি আধুনিক কবি সমাজকে কবি মর্যাদায় সমুন্নীত করে কবিতা সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু একালের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন।

কবি সম্পর্কে সাহিত্যানুরাগী শশী প্রসাদ শীলের উদ্ধৃতিটি স্মরণীয়,[১০]

প্রথমদিককার উত্তরাধুনিক সাহিত্যিকদের মতন ঠিক সমাজ বিচ্ছিন্ন ছিলেন না তিনি। শিল্পের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেও সমাজ ও জীবনের যে বহুমাত্রিক চর্চা তিনি করে গেছেন তা চিরস্মরনীয়।

Remove ads

গ্রন্থপঞ্জি

সারাংশ

প্রসঙ্গ

কাব্যগ্রন্থ

- মর্মবাণী (১৯২৫),

- বন্দীর বন্দনা (১৯৩০),

- একটি কথা (১৯৩২)

- পৃথিবীর পথে (১৯৩৩),

- কঙ্কাবতী (১৯৩৭),

- দময়ন্তী (১৯৪৩),

- দ্রৌপদীর শাড়ি (১৯৪৮),

- শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৩),

- শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর (১৯৫৫),

- যে-আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮),

- দময়ন্তী: দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা (১৯৬৩),

- মরচেপড়া পেরেকের গান (১৯৬৬),

- একদিন: চিরদিন (১৯৭১),

- স্বাগত বিদায় (১৯৭১)

উপন্যাস

- একদা তুমি প্রিয়ে (১৯৩৩),

- সাড়া (১৯৩০),

- সানন্দা (১৯৩৩),

- লাল মেঘ (১৯৩৪),

- বাসরঘর (১৯৩৫)

- পরিক্রমা (১৯৩৮),

- কালো-হাওয়া (১৯৪২),

- তিথিডোর (১৯৪৯),

- নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১),

- মৌলিনাথ (১৯৫২),

- নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০),

- পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭),

- রাত ভ'রে বৃষ্টি (১৯৬৭),

- গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮),

- বিপন্ন বিস্ময় (১৯৬৯),

- রুক্মি"" (১৯৭২)

গল্প

- রজনী হল উতলা (১৯২৬),

- অভিনয়,

- অভিনয় নয় (১৯৩০),

- রেখাচিত্র (১৯৩১),

- হাওয়া বদল (১৯৪৩),

- শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৯),

- একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০),

- হৃদয়ের জাগরণ (১৩৬৮),

- ভাসো আমার ভেলা (১৯৬৩),

- প্রেমপত্র (১৯৭২)

প্রবন্ধ

- হঠাৎ-আলোর ঝলকানি (১৯৩৫),

- কালের পুতুল (১৯৪৬),

- সাহিত্যচর্চা (১৩৬১),

- রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য (১৯৫৫),

- স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭),

- সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩),

- প্রবন্ধ-সংকলন (১৯৬৬),

- কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)

- সমুদ্রতীর (১৯৩৭),

- আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩),

- আমার যৌবন (১৯৭৩)

- আমি চঞ্চল হে (১৯৩৭)

- সব-পেয়েছির দেশে (১৯৪১)

- উত্তর তিরিশ (১৯৪৫)

- জাপানি জর্নাল (১৯৬২)

- দেশান্তর (১৯৬৬)

- কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)

- মহাভারতের কথা (১৯৭৪)

- কবিতার শত্রু ও মিত্র (১৯৭৪)

নাটক

- মায়া-মালঞ্চ (১৯৪৪),

- তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬),

- কলকাতার ইলেক্ট্রা

- সত্যসন্ধ (১৯৬৮)

- প্রথম পার্থ(১৯৭০)

- চরম চিকিৎসা

অনুবাদ

- কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭),

- গহীন বালুচর (১৯৫৮),

- বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা (১৯৭০),

- হেল্ডালিনের কবিতা (১৯৬৭),

- রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা (১৯৭০)

ভ্রমণ কাহিনী

- সব-পেয়েছির দেশে (১৯৪১),

- জাপানি জর্নাল (১৯৬২),

- দেশান্তর (১৯৬৬),

স্মৃতিকথা

- আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩),

- আমার যৌবন (১৯৭৬)

সম্পাদনা

- আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৬৩)

Remove ads

সম্মাননা

- ১৯৭০ সালে পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন।

- ১৯৬৭ সালে তপস্বী ও তরঙ্গিণী কাব্যনাট্যের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

- ১৯৭৪ সালে স্বাগত বিদায় গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন।

মৃত্যু

বুদ্ধদেব বসু ১৯৭৪ সালের ১৮ই মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

তথ্যসূত্র

আরও দেখুন

আরও পড়ুন

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads