শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

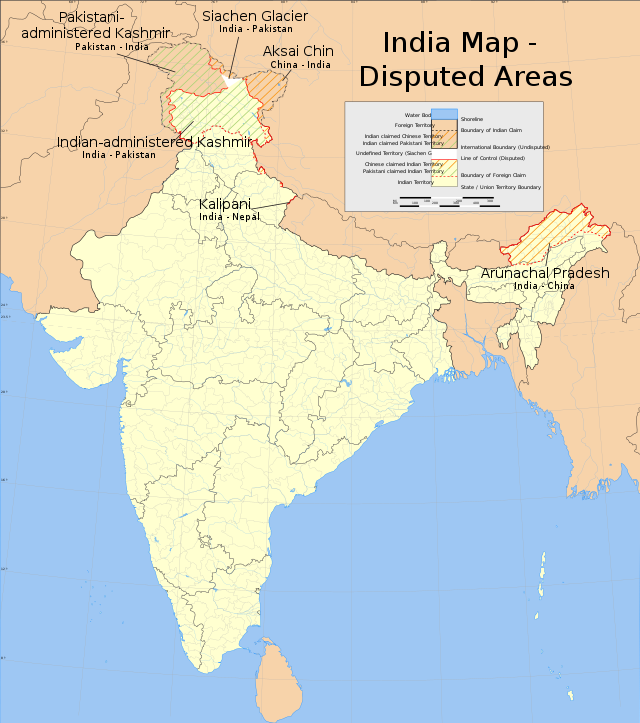

ভারতের বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

ভারত কর্তৃক এর মানচিত্রে বেশ কিছু দাবিকৃত বা বিরোধপূর্ণ অঞ্চল রয়েছে। বিরোধপূর্ণ অঞ্চল হলো দুই বা ততোধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো ভূখণ্ডের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মতবিরোধ, অথবা একটি নতুন রাষ্ট্র এবং দখলকারী শক্তির মধ্যে এমন মতবিরোধ, যখন নতুন রাষ্ট্র পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভূখণ্ড জয় করে, যে রাষ্ট্রটি এখন আর নতুন রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত নয়।

ভারত তার কিছু প্রতিবেশী - চীন, পাকিস্তান এবং নেপালের সাথে এই সমস্যার সম্মুখীন।[১] চীনের সঙ্গে বিরোধে তাইওয়ান বা রিপাবলিক অফ চায়নাও জড়িত।[২] ভারত ভুটানের সঙ্গে তার অস্পষ্ট সীমানা সমাধান করেছে, যেখানে বেশ কিছু অনিয়ম ছিল। ভারত বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও তার সীমানা বিরোধ সমাধান করেছে।

Remove ads

চলমান বিরোধ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

চীন

ভারত ও চীনের মধ্যে ভূখণ্ড সংক্রান্ত বিরোধের মূল কারণ হলো এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের ঐতিহাসিক প্রভাব এবং সঠিকভাবে নির্ধারিত সীমান্তরেখার অভাব।[৩](p251) ১৯১৩-১৯১৪ সালের সিমলা চুক্তির সময় ব্রিটিশ সরকার একবার ইতিহাসে প্রস্তাবিত একটি সীমান্ত নির্ধারণের চেষ্টা করেছিল, যেটিকে বলা হয় ম্যাকমাহন লাইন।[৩](p251) চীন প্রজাতন্ত্র প্রস্তাবিত সীমান্তকে প্রত্যাখ্যান করে।[৩](p251) ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর এবং চীনে গণপ্রজাতন্ত্রীক সরকার গঠিত হওয়ার পরে সীমান্ত সংক্রান্ত এই মীমাংসাহীন বিরোধ আরও তীব্র ও বিতর্কিত হয়ে ওঠে।[৩](p251) বিতর্কিত সীমান্তগুলো আরও জটিল হয়ে উঠে কারণ এসব এলাকা খুবই দুর্গম এবং সেখানে প্রশাসনের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে।[৩](p251)

চীন-ভারত সীমান্ত

দুইটি সরকার নিজেদেরকে চীনের বৈধ সরকার হিসেবে দাবি করে—গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (PRC) এবং প্রজাতন্ত্রী চীন (ROC), যা সাধারণত "তাইওয়ান" নামে পরিচিত। তারা একে অপরের বৈধতা স্বীকার করে না। PRC ভারত-চীন সীমান্তে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে, তবে ROC-এর ভারত-সহ কোনো স্থল বা সমুদ্রসীমান্ত নেই। বর্তমান সময়ের মধ্যে, ভারত ও PRC-এর মধ্যে কার্যকরী সীমান্ত হলো "লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল" (LAC)।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অবস্থান

ডেপসাং সমভূমি ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ এবং বিতর্কিত আকসাই চিন অঞ্চলের সীমানায় অবস্থিত। চীনা সেনা এই সমভূমির বেশিরভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে,[৪] অন্যদিকে ভারত পশ্চিম অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।[৫] এই বিতর্ক এখনো সমাধান হয়নি।[৬]

অরুণাচল প্রদেশ ভারতের একটি রাজ্য যা ২০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি উত্তর-পূর্বের শেষ প্রান্তে অবস্থিত এবং দক্ষিণে আসাম ও নাগাল্যান্ড রাজ্যের সাথে, পূর্বে বার্মা, পশ্চিমে ভুটান, এবং উত্তরে চীনের সাথে আন্তর্জাতিক সীমানা ভাগ করে। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশ চীন দাবি করে এবং এটিকে দক্ষিণ তিব্বত বলে অভিহিত করে। অরুণাচল প্রদেশের উত্তর সীমান্ত ম্যাকমোহন লাইন দ্বারা নির্ধারিত, যা ১৯১৪ সালের সিমলা চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাজ্য ও তিব্বত সরকারের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। তবে চীনা সরকার কখনোই এই চুক্তি গ্রহণ করেনি এবং তিব্বতিরাও চুক্তির শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে এটিকে অকার্যকর বলে মনে করেছিল।[৭] ভারত সরকার ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই সীমান্তকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেনি। বর্তমানে এই অঞ্চলটি ভারতের প্রশাসনের অধীনে রয়েছে।[৮][৯]

প্রজাতন্ত্রী চীনের অবস্থান

স্নায়ু যুদ্ধের সময়কালে, প্রজাতন্ত্রী চীনের সরকার চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ নিয়ে চীন পিআরসির মতোই ধারণা পোষণ করেছিল।[২] ১৯৬২ সালে, তাইওয়ানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছিল যে তারা ম্যাকমোহন লাইনের বৈধতা স্বীকার করে না। একই বছর পশ্চিমা দেশগুলো চিয়াং কাই-শেককে বেইজিংকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ম্যাকমোহন রেখার আইনগততা স্বীকার করতে চাপ দিয়েছিল।[২] তবে, চিয়াং ম্যাকমোহন রেখাকে চীনের উপর সাম্রাজ্যবাদী আরোপ হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সালে, ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সংস্থাকে অরুণাচল প্রদেশে উন্নীত করার পদক্ষেপকে তাইওয়ানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাতিল ঘোষণা করে।[২] মন্ত্রণালয় একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলেছিল যে তারা ম্যাকমোহন রেখার দক্ষিণে তাইওয়ানের অঞ্চলের 'অবৈধ দখল'কে স্বীকার করে না এবং অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য প্রতিষ্ঠা অবৈধ ছিল। ১৯৯৫ সালে, ভারতে তাইওয়ানের প্রথম প্রতিনিধি টেং পেই-ইন একজন ভারতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন যে তাইওয়ান ম্যাকমোহন রেখাকে স্বীকার করে না। তবে, তারপর থেকে তাইওয়ান চীন-ভারত বিরোধ নিয়ে কোনো বিবৃতি দেয়নি।[২]

বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

চীনা সেনাবাহিনী পুরো ভারত-চীন সীমান্তজুড়ে একটি একক পশ্চিম থিয়েটার কমান্ড পরিচালনা করে।[১০] ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাকে (এলএসি) তিনটি ভাগে ভাগ করেছে – পশ্চিমাঞ্চল, যেখানে লাদাখ ও চীনের দখলে থাকা আকসাই চিন রয়েছে; কেন্দ্রীয় অঞ্চল, যা হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত; এবং পূর্বাঞ্চল, যা সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।[১১] একইভাবে, ভারতীয় বিমানবাহিনী'র নয়াদিল্লি-ভিত্তিক পশ্চিম বিমান কমান্ড, প্রয়াগরাজ-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় বিমান কমান্ড এবং শিলং-ভিত্তিক পূর্ব বিমান কমান্ড রয়েছে। এগুলোর অধীনে এলএসি-এর নিরাপত্তার জন্য বহু বিমান ঘাঁটি, উন্নত অবতরণ ক্ষেত্র ও হেলিপ্যাড রয়েছে।

ভারত-চীন সীমান্ত বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত বিরোধপূর্ণ এলাকার তালিকা:[১২]

ভারত ও চীনের মধ্যে ভূকৌশলগত দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে ডোকলাম, টেন ডিগ্রি চ্যানেল এবং দক্ষিণ চীন সাগরের জাহাজ চলাচলের পথ নিয়েও বিরোধ রয়েছে। ডোকলাম হলো একটি এলাকা, যেখানে ভুটান ও চীনের মধ্যে বিরোধ চলছে, যা ভারত-ভুটান-চীন সীমান্তের কাছাকাছি। এই বিরোধে ভারত ভুটানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।[১৭][১৮] এই অঞ্চলটি ভারত, ভুটান ও চীন—তিনটি দেশের জন্যই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।[১৯]

ডোকলাম ভারতের শিলিগুড়ি করিডোরের (যেটিকে "চিকেননেক" বলা হয়) খুব কাছেই অবস্থিত। এই করিডোরের ১৩০ কিমির মধ্য দিয়ে চীনা বাহিনী যদি অগ্রসর হয়, তাহলে ভুটান, পশ্চিমবঙ্গের একটি অংশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পুরো অঞ্চল—যেখানে প্রায় ৫ কোটি মানুষ বাস করে—ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে এমন পরিস্থিতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।[২০][১৫]

এই ঝুঁকি কমাতে ভারত উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মাধ্যমে বিকল্প রুট, জাতীয় জলপথ ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের উদ্যোগ।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ত সমুদ্রপথ মালাক্কা প্রণালী ও টেন ডিগ্রি চ্যানেল হয়ে ভারতের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে। এই অঞ্চলটি ভারতের আন্দামান ও নিকোবর কমান্ড দ্বারা রক্ষা করা হয়। এই পথটি চীনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কৌশলগত সংকীর্ণ পথ, কারণ প্রতি বছর এখানে ৯৪,০০০-এর বেশি বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করে, যা চীন ও অন্যান্য দেশের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ৪০% পণ্য পরিবহন করে।[২১]

প্রতি বছর প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য এই সমুদ্রপথ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ চীন সাগরের সংকীর্ণ জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়।[২২][২৩] বিশ্ব বাণিজ্যের ৮০% ভাগই ভারত মহাসাগরের এই সমুদ্রপথ দিয়ে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবাহিত হয়, যা উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২৩]

চীনকে সামলাতে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র মিলে কোয়াড গঠন করেছে, যা তাদের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এর অংশ।[২৪][২৫][২৬][২৭]

পাকিস্তান

কাশ্মীর

কাশ্মীর নিয়ে বিরোধ মূলত ভারত ও পাকিস্তান-এর মধ্যে, যেখানে চীন তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কিছুটা ভূমিকা রাখে।[২৮][২৯] এই বিরোধের শুরু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর, যখন ভারত ও পাকিস্তান দু’দেশই প্রাক্তন রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীর পুরোপুরি নিজেদের দাবি করে। ১৯৬৩ সালে, পাকিস্তান চীনের অধিকার স্বীকার করে ট্রান্স-কারাকোরাম অঞ্চল এবং আকসাই চিনে।[৩০]

বর্তমানে, ভারতের দখলে কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ এবং জমি এলাকার প্রায় ৫৫ শতাংশ রয়েছে, যার মধ্যে জম্মু, কাশ্মীর উপত্যকা, লাদাখের বড় অংশ এবং সিয়াচেন হিমবাহ অন্তর্ভুক্ত।[৩১] পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ করে প্রায় ৩০ শতাংশ জমি, যার মধ্যে আজাদ কাশ্মীর এবং গিলগিত-বালতিস্তান রয়েছে। চীন নিয়ন্ত্রণ করে বাকি ১৫ শতাংশ এলাকা, যার মধ্যে আকসাই চিন, প্রায় জনশূন্য ট্রান্স-কারাকোরাম অঞ্চল এবং ডেমচক সেক্টরের একটি অংশ রয়েছে।[৩২][৩৩][৩৪][৩৫][৩৬][৩৭]

স্যার ক্রিক

স্যার ক্রিক হলো ৯৬ কিমি (৬০ মাইল) দীর্ঘ একটি জোয়ারভাটা দ্বারা প্রভাবিত মোহনা, যা ভারতের ও পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত সিন্ধু নদীর ডেল্টার জনমানবশূন্য জলাভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। এটি আরব সাগরে গিয়ে পড়ে এবং ভারতের গুজরাট রাজ্যকে পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশ থেকে আলাদা করে।[৩৮]

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা স্যার ক্রিক সীমান্ত বিরোধের মূল কারণ হলো, "স্যার ক্রিকের মুখ থেকে স্যার ক্রিকের একেবারে উপরের অংশ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে পূর্ব দিকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ" নিয়ে দ্বন্দ্ব।[৩৮][৩৯] এই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে পরে সীমান্ত স্পষ্টভাবে নির্ধারিত, যা ১৯৬৮ সালের ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী স্থির করা হয়েছে।[৪০]

জুনাগড় ও মানভদর

২০২০ সালে প্রকাশিত একটি নতুন রাজনৈতিক মানচিত্রে, পাকিস্তান পূর্বতন রাজ্য জুনাগড় এবং মানভদরের দাবি করেছে।[৪১][৪২][৪৩]

নেপাল

ভারত ও নেপালের মধ্যে প্রধান বিরোধের এলাকাগুলো হলো কালাপানি, লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ, সুস্তা, মেচি এবং তানাকপুর।[৪৪] বর্তমানে প্রায় ৬০,০০০ হেক্টর সীমান্তভূমি নিয়ে ভারত ও নেপালের মধ্যে বিরোধ চলছে।[৪৫]

কালাপানি অঞ্চল

যদিও নেপাল কালাপানি অঞ্চল দাবি করে, ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে সীমান্ত যুদ্ধের পর থেকে এই এলাকাটি ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেই সময় থেকেই ভারতের মানচিত্রে কালাপানিকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।[৪৪] ১৮১৬ সালের সুগৌলি চুক্তি, যা নেপালের রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়, তাতে কালি নদীকে নেপাল ও ভারতের মধ্যকার পশ্চিম সীমান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কালি নদীর সঠিক অবস্থান নিয়ে একমত না হওয়ার কারণে, কালাপানি, লিম্পিয়াধুরা এবং লিপুলেখ অঞ্চলগুলো ভারতের অংশ না নেপালের অংশ—তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।[৪৬] কিছু গবেষক মনে করেন, এই মতপার্থক্যের কারণ হলো ব্রিটিশ মানচিত্রকাররা কৌশলগত কারণে নদীর সীমারেখা ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে সরিয়ে দিতেন। আবার কিছু গবেষকের মতে, নদীর গতিপথ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়াতেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।[৪৬]

২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে ভারত একটি নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশ করে, যেখানে আগের মানচিত্রগুলোর মতোই কালাপানিকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো হয়। এই নতুন মানচিত্র নেপাল প্রত্যাখ্যান করে এবং দেশজুড়ে, এমনকি কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাসের সামনেও ভারতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভকারীরা ভারতের বিরুদ্ধে তাদের জমি দখলের অভিযোগ তোলে।[৪৭]

২০২০ সালের মে মাসে, ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ধারচুলা থেকে লিপুলেখ পাস পর্যন্ত ৮০ কিমি দীর্ঘ একটি সড়কের উদ্বোধন করেন। নেপাল এই রাস্তা নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।[৪৮] বর্তমানে লিপুলেখ এলাকা ভারতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

২০২০ সালের ২০ মে নেপাল নিজস্ব একটি মানচিত্র প্রকাশ করে, যেখানে কালাপানি, লিম্পিয়াধুরা এবং লিপুলেখকে তাদের ভূখণ্ড হিসেবে দেখানো হয়।[৪৯] এই নতুন মানচিত্র ২০২০ সালের ১৮ জুন নেপালের সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হয়। ভারত এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং জানায়, লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ ও কালাপানিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত প্রমাণ বা ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয়।[৫০]

১৫ জুন ২০২০ তারিখে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সশস্ত্র সীমা বল জানায় যে ভারত-নেপাল সীমান্তে সীমানা চিহ্নিতকারী খুঁটিগুলোর কিছু নিখোঁজ রয়েছে। এসএসবি আরও জানায় যে নেপালি সীমান্ত পুলিশ বিতর্কিত এলাকার কাছাকাছি পাঁচটি নতুন সীমান্ত চৌকি স্থাপন করেছে।[৫১]

১৯ জুন তারিখে, নেপাল বিতর্কিত এলাকার কাছাকাছি সৈন্য মোতায়েন শুরু করে। ওই সৈন্যরা সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করে এবং একটি হেলিপ্যাড নির্মাণের কাজ শুরু করে।[৫২]

একই মাসে, নেপালের সেনাপ্রধান জেনারেল পূর্ণ চন্দ্র থাপা কালাপানি সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনের পর জানান যে নেপালি সেনাবাহিনী সেখানে সেনাবাহিনীর ব্যারাক ও সীমান্ত চৌকি নির্মাণ করবে।[৫৩]

২১ জুন তারিখে ভারতের পিথোরাগড় জেলায় ধারচুলা ও ঝুলাঘাট সীমান্ত এলাকার গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন, নেপালের রেডিও স্টেশনগুলো ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে এবং সেখানে ভারতবিরোধী গান ও একতরফা খবর সম্প্রচার করছে, যাতে ভারতকে খারাপভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।[৫৪]

সুস্তা অঞ্চল

Remove ads

সমাধান করা বিরোধ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

শ্রীলঙ্কা

কচ্চাতীবু দ্বীপ নিয়ে বিরোধ ১৯৭৪ সালে দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে সমাধান হয়েছিল।[৫৫] তবুও মাদ্রাজ হাইকোর্টে এই বিরোধ নিয়ে আগে দায়ের করা কিছু মামলা এখনও চলছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে দ্বীপটি অবৈধভাবে শ্রীলঙ্কার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।[৫৬] ভারত সরকার কচ্চাতীবু দ্বীপটি পুনরুদ্ধার করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে বলে দাবি করা হয়, বিশেষ করে তামিলনাড়ুর নেতাদের পক্ষ থেকে। তবে, ১৯৭৪ সালে শ্রীলঙ্কার কাছে দ্বীপটি হস্তান্তরের পর এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বা সফল পদক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৫৭]

বাংলাদেশ

দক্ষিণ তালপট্টি (আন্তর্জাতিকভাবে এই নামে পরিচিত) বা শেখ মুজিব দ্বীপ (আওয়ামী লীগ সমর্থকদের কাছে এই নামে পরিচিত) ছিল বঙ্গোপসাগরে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ডেল্টা অঞ্চলের উপকূলে অবস্থিত একটি ছোট, জনবসতিহীন বালুচর জমির রূপ। ১৯৭০ সালে ভোলা ঘূর্ণিঝড়ের পরে, এটি বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের দিকে বিভাজক নদীর কাছে উদ্ভূত হয়েছিল এবং ২০০৯ সালে আইলা ঘূর্ণিঝড়ের আগে বা সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ২০১০ সালের মার্চ মাসে, কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণা বিভাগের সুগত হাজরা বলেন যে দ্বীপটি অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এর একটি কারণ ছিল।[৫৮]

ধারণা করা হয়, এই ছিটমহলগুলো অনেক বছর আগে কুচবিহারের মহারাজা আর রংপুরের নবাবের মধ্যে তাস বা দাবার খেলায় বাজি ধরে দেওয়া হয়েছিল। পরে কুচবিহার রাজ্য আর মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে এক চুক্তির ভুল বোঝাবুঝি থেকেও এই ছিটমহলগুলোর সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের ভাগ হওয়ার পর কুচবিহার ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় আর রংপুর যায় পূর্ব পাকিস্তানে, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরা একটি ভূমি সীমানা চুক্তি সই করেন, যার মাধ্যমে ছিটমহল বিনিময় করে আন্তর্জাতিক সীমানা সহজ করার কথা ছিল। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ একটি প্রস্তাবিত চুক্তি অনুমোদন করে, যাতে দুই দেশের ছিটমহলগুলো বিনিময় করা হবে, কিন্তু ভারত তা অনুমোদন করেনি। ২০১১ সালে ছিটমহল ও প্রতিকূল অধিকার বিনিময়ের জন্য আরেকটি চুক্তি হয়। অবশেষে, ৪১ বছর আলোচনার পর, ২০১৫ সালের ৭ মে ভারতের সংসদ ভারতীয় সংবিধানের ১০০তম সংশোধনী আইন পাস করে চুক্তির একটি সংশোধিত সংস্করণ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল (১৭,১৬০.৬৩ একর জমি), আর ভারতের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল (৭,১১০.০২ একর জমি)। যেসব জমি এক দেশ অন্য দেশের দখলে রেখেছিল, সেই হিসাব অনুযায়ী ভারত পেয়েছে ২,৭৭৭.০৩৮ একর জমি এবং বাংলাদেশকে দিয়েছে ২,২৬৭.৬৮২ একর জমি। ২০১৫ সালের মে মাসে ভারত সংবিধান সংশোধন করে এই চুক্তি অনুমোদন করে। [৫৯] এই চুক্তি অনুযায়ী, ছিটমহলের বাসিন্দারা চাইলে যেখানে আছেন সেখানেই থাকতে পারেন, অথবা ইচ্ছামতো দেশ বেছে নিয়ে সেখানে চলে যেতে পারেন।[৬০] [৬১] বেরুবাড়ি এলাকার যেটুকু জমি বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছিল, তা এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দেওয়া হয়।[৬২] দুই দেশের মধ্যে যেসব সীমান্ত এখনো নির্দিষ্ট ছিল না, যেমন দইখাতা-ডুমাবাড়ি, মূহুরিচর নদীর চর আর পিরদেওয়া – সেইসব জায়গার সীমান্ত সমস্যা এই চুক্তির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত মেটানো হয়।[৬৩][৬৪]

২০০৯ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক সনদের আওতায় ভারতের বিরুদ্ধে সালিশি প্রক্রিয়া শুরু করে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের একটি বড় অংশ পায়, যার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা নিয়ে চলা বিরোধের অবসান ঘটে।[৬৫]

Remove ads

আরও দেখুন

- ভারতের জলবায়ু

- ভারতের সীমান্ত

- ভারতের চরম বিন্দু

- ভারতের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল

- ভারতের ভূগোল

- ভারতের রূপরেখা

- ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads