শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

পাকিস্তানের জাতির জনক ও প্রথম গভর্নর জেনারেল উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ[ক] (জন্মনাম মহ্মদ আলী ঝিনাভাই;[খ] ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৬ – ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) ছিলেন একজন গুজরাটি বংশদ্ভুত আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন এবং আমৃত্যু এই পদে বহাল থাকেন। পাকিস্তানে তাকে কায়েদে আজম (মহান নেতা) ও বাবায়ে কওম (জাতির পিতা) হিসেবে সম্মান করা হয়।

জিন্নাহ করাচিতে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী লিঙ্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টার এট ল' সনদ লাভ করেন। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে উঠেন। এসময় তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লখনৌ চুক্তির সময় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এসময় জিন্নাহ মুসলিম লীগেরও সদস্য ছিলেন। হোম রুল আন্দোলন সংগঠনে জিন্নাহ অন্যতম প্রধান নেতা হয়ে উঠেন। মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য তিনি চৌদ্দ দফা সাংবিধানিক সংস্কার পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহে অংশ নিলে ১৯২০ সালে তিনি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। রাজনৈতিক দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে ছিলেন।

১৯৪০ সাল নাগাদ জিন্নাহ এই অবস্থানে আসেন যে ভারতীয় মুসলিমদের নিজস্ব রাষ্ট্র থাকতে হবে। একই বছরে লাহোর প্রস্তাব পাশ হয়। এতে আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেস নেতারা কারাগারে আটক হয়ে পড়লে মুসলিম লীগ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। যুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোর অধিকাংশ আসনেই মুসলিম লীগ জয়ী হয়। শেষপর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধ ভারতের ক্ষমতার ভাগাভাগির জন্য একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছতে ব্যর্থ হলে দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত হয়।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে জিন্নাহ নতুন রাষ্ট্রের সরকার ও নীতি প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। এছাড়া ভারত থেকে আসা লক্ষাধিক অভিবাসীর পুনর্বাসনের জন্যও তাকে কাজ করতে হয়। উদ্বাস্তু শিবির স্থাপনের কাজ তিনি ব্যক্তিগতভাবে তদারক করেন। স্বাধীনতার এক বছর পর ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন।

Remove ads

প্রথম জীবন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

পটভূমি

তৎকালীন বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত করাচির ওয়াজির ম্যানশনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এই স্থান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের অংশ। শৈশবে তার নাম ছিল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহভাই। তার বাবার নাম জিন্নাহভাই পুনজা ও মায়ের নাম মিঠাবাই। তার বাবা ছিলেন একজন গুজরাটি ব্যবসায়ী। গোন্ডাল রাজ্যের পিনালি গ্রামে তার পরিবারের আদিনিবাস ছিল। বিয়ের পর জিন্নাহভাই পুনজা ১৮৭৫ সালে করাচিতে বসবাস শুরু করেন। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খুলে দেয়ার পর এসময় করাচি অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। সুয়েজ খালের কারণে ইউরোপ থেকে বোম্বেগামী জাহাজের পথ ২০০ নটিক্যাল মাইল কমে যায়।[২][৩]

জিন্নাহ ছিলেন তার বাবা মায়ের চার পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান।[৪][৫] তার বাবা মা দুজনেই ছিলেন গুজরাটিভাষী। তাদের সন্তানরা এর পাশাপাশি কুচি, সিন্ধি ও ইংরেজিতে কথা বলে শেখেন। তার পরিবার শিয়া ইসমাইলি মতের অনুসারী ছিল। তবে জিন্নাহ নির্দিষ্ট মতের অনুগামী ছিলেন না। তিনি সাধারণভাবে মুসলিম পরিচয় গ্রহণ করেন।

শৈশবে জিন্নাহ বোম্বেতে তার এক আত্মীয়ার কাছে কিছুকাল ছিলেন। সেখানে তিনি গোকাল দাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরে ক্যাথেড্রাল এন্ড জন কুনন কলেজে পড়াশোনা করেন। করাচিতে তিনি সিন্ধ মাদরাসাতুল ইসলাম ও ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি সোসাইটি হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন।[৬][৭][৮] উচ্চ বিদ্যালয়ে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশনে উত্তীর্ণ হন।

ইংল্যান্ড

১৮৯২ সালে জিন্নাহভাই পুনজার এক ব্যবসা সহযোগী স্যার ফ্রেডেরিক লিই ক্রফট মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে লন্ডনে তার প্রতিষ্ঠান গ্রাহামস শিপিং এন্ড ট্রেডিং কোম্পানিতে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেন। মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও জিন্নাহ এই প্রস্তাবে রাজি হন। লন্ডনে যাওয়ার আগে জিন্নাহর সাথে তাদের গ্রাম পিনালির এমিবাই জিন্নাহর সাথে বিয়ে হয়। তিনি অনুপস্থিত থাকার সময় তার মা ও প্রথম স্ত্রী দুজনের মৃত্যু হয়।[৯] তার বাবার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলা তাকে লন্ডনে প্রেরণ করার অন্যতম কারণ ছিল। ১৮৯৩ সালে তার পরিবার বোম্বে চলে আসে।[৬]

লন্ডনে কিছুদিন শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার পর জিন্নাহ তা ত্যাগ করেন। তিনি আইন বিষয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এতে তার পিতার সম্মতি ছিল না। জিন্নাহ লিঙ্কনস ইনে যোগ দেন এবং ইন্স অফ কোর্ট স্কুল অব ল তে আইন অধ্যয়ন শুরু করেন। এখানে শিক্ষানবিশ পদ্ধতিতে পড়াশোনা করানো হত। আইন বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ ব্যারিস্টারের শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং আইনের বইয়ের পাশাপাশি তার কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করতে থাকেন।[১০] এসময় তিনি তার নাম সংক্ষিপ্ত করে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রাখেন।[১১]

ইংল্যান্ডে ছাত্র থাকাবস্থায় অন্যান্য ভবিষ্যত ভারতীয় স্বাধীনতা নেতৃবৃন্দের মত জিন্নাহও ১৯ শতকের ব্রিটিশ উদারতাবাদ কর্তৃক প্রভাবিত হন। এই রাজনৈতিক মতাদর্শে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও প্রগতিশীল রাজনীতির ধারণা ছিল।[১২] জিন্নাহ পারসি বংশোদ্ভূত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা দাদাভাই নওরোজি ও স্যার ফিরোজশাহ মেহতার ভক্ত হয়ে উঠেন। জিন্নাহর ফিরে আসার কিছু পূর্বে নওরোজি আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। হাউজ অব কমন্সে তার প্রথম বক্তৃতায় জিন্নাহ উপস্থিত ছিলেন।[১৩][১৪]

পাশ্চাত্য জগৎ জিন্নাহর রাজনৈতিক চিন্তা ছাড়াও ব্যক্তিজীবনেও প্রভাব ফেলে। তিনি ভারতীয় রীতির বদলে পাশ্চাত্য ধাচের পোশাক পড়তেন। পরবর্তী জীবনে তিনি কারাকুল টুপি পড়া শুরু করেন যা “জিন্নাহ টুপি” নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। একটি কোম্পানিতে কর্মরত থাকার সময় পিতার চিঠি পেয়ে চাকরি ছেড়ে দেন[১৫] ও ভারতে ফিরে আসেন। ১৮৯৫ সালে ১৯ বছর বয়সে তিনি ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ কল টু দ্য বার হবার মাধ্যমে ব্যারিস্টার অ্যাট ল' সনদ লাভ করেন। করাচি ফেরার অল্পকাল পরে তিনি বোম্বে চলে আসেন।[১৫]

Remove ads

আইনি ও রাজনৈতিক জীবন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

ব্যারিস্টার

২০ বছর বয়সে জিন্নাহ বোম্বেতে তার আইনপেশা শুরু করেন। বোম্বেতে তখন তিনি ছিলেন শহরের একমাত্র মুসলিম ব্যারিস্টার।[৫] এরপর থেকে বাকি জীবন ইংরেজি তার প্রধান ভাষা হয়ে উঠে। বোম্বের ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জন মলসওয়ার্থ ম্যাকফারসন জিন্নাহকে তার চেম্বারে সহযোগী হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দিলে জিন্নাহর সামনে সুযোগ বৃদ্ধি পায়।[১৬][১৭] ১৯০০ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট পি এইচ ডাস্তুর অস্থায়ীভাবে পদ ছাড়েন এবং জিন্নাহ অন্তর্বর্তীকালীন ভাবে তা লাভ করেন। ছয় মাস পর জিন্নাহকে আইনসভায় সদস্য হওয়ার প্রস্তাব করা হয় এবং এর জন্য মাসিক ১,৫০০ রুপি বেতন দেয়া হবে বলা হয়। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তার ভাষ্য ছিল যে তিনি দৈনিক ১,৫০০ রুপি উপার্জনের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি এরপর তা উপার্জনে সক্ষম হন।[১৬][১৭][১৮] এসময় এই পরিমাণ অর্থ অনেক মূল্যবান ছিল। তবে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে তিনি বেশি পরিমাণ বেতন গ্রহণে অসম্মতি জানান এবং তার বেতন মাসে ১ রুপি ধার্য করেন।[১৯]

১৯০৭ সালে কাওকাস মামলা দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য জিন্নাহ আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বোম্বে পৌরসভা নির্বাচনের সময় ভারতীয়দের তরফ থেকে অভিযোগ উঠে যে স্যার ফিরোজশাহ মেহতাকে কাউন্সিলের বাইরে রাখার জন্য ইউরোপীয়দের একটি গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে। স্যার ফিরোজশাহের পক্ষে মামলা লড়ে জিন্নাহ খ্যাতি লাভ করেন। মামলায় জিততে না পারলেও আইনজীবী ও আইনি যুক্তিতে তার দক্ষতা এতে প্রকাশ পায়।[২০][২১] ১৯০৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে তার বিরোধীপক্ষ বাল গঙ্গাধর তিলক রাজদ্রোহীতার দায়ে গ্রেপ্তার হন। বিচারের সময় তিলক নিজেকে উপস্থাপনের আগে জিন্নাহর মাধ্যমে নিজের জামিন নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন। জিন্নাহ এতে সফল হননি। তবে ১৯১৬ সালে তিলকের বিরুদ্ধে পুনরায় রাজদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হলে তাকে বেকসুর খালাস করায় সফল হন।[২২]

বোম্বে হাইকোর্টে জিন্নাহর সহকর্মী এক ব্যারিস্টার বলেছেন যে "নিজের প্রতি জিন্নাহর বিশ্বাস ছিল অসাধারণ"। জিন্নাহ সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে করতে গিয়ে তিনি বলেন যে একবার বিচারক জিন্নাহকে বলেন যে “মিস্টার জিন্নাহ, মনে রাখবেন যে আপনি কোনো তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে সম্বোধন করছেন না”। জিন্নাহর উত্তর ছিল, "মাই লর্ড, আমাকে বলার অনুমতি দিন যে আপনি কোনো তৃতীয় শ্রেণীর উকিলকে সম্বোধন করছেন না।"[২৩]

নেতা হিসেবে উত্থান

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সংঘর্ষের পরে ভারতীয়সহ কিছু এংলোইন্ডিয়ান উপমহাদেশের স্বায়ত্তশাসনের ডাক দেয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। এর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরাই ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছেন।[২৪] ব্রিটিশ ভারতের মুসলিমরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। কংগ্রেসের প্রথমদিককার বৈঠকে মুসলিমদের সংখ্যা কম হত এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর।[২৫]

১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের বিশতম বার্ষিক অধিবেশনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে জিন্নাহর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়।[২৬] তিনি কংগ্রেসের মধ্যপন্থি দলের সদস্য ছিলেন। স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর জোর দেন। জিন্নাহ মেহতা, নওরোজি ও গোপালকৃষ্ণ গোখলের মত নেতাদের অনুগামী ছিলেন।[২৭] তিলক ও লালা লাজপত রায় তাদের বিরোধিতা করতেন এবং স্বাধীনতার জন্য তড়িৎ কর্মপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন।[২৮] ১৯০৬ সালে তৃতীয় আগা খানের নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধিদল নতুন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল ভাইসরয়কে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং যেকোনো রাজনৈতিক সংস্কারের সময় হিন্দুদের কাছ থেকে মুসলিমদের সুরক্ষিত রাখার দাবি জানান। এই সাক্ষাৎের কারণে জিন্নাহ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি গুজরাটি নামক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখে জানান যে যেহেতু তারা অনির্বাচিত ও নিজ উদ্যোগে কাজ করেছেন তাই ভারতীয় মুসলিমদের পক্ষে কথা বলার অধিকার প্রতিনিধিদল কীভাবে পেল।[২৭] এই নেতাদের অনেকে একই বছরের ডিসেম্বরে ঢাকায় মিলিত হয়ে মুসলিম দল হিসেবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠন করলে জিন্নাহ এর বিরোধিতা করেন। জিন্নাহ মনে করতেন যে পৃথক নির্বাচন জাতিকে বিভক্ত করে ফেলবে।[২৯] মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পর প্রথমদিকে তা প্রভাবশালী ছিল না তাই লর্ড মিন্টো একে মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হননি। এছাড়া ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রতিহত করতে মুসলিম লীগ ব্যর্থ হয়।[৩০]

মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করলেও জিন্নাহ ১৯০৯ সালে বোম্বে থেকে মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের জন্য প্রার্থী হন। লর্ড মিন্টোর সংস্কার অনুযায়ী এর আসন সংখ্যা ৬০ এ উন্নীত করা হয়। এই কাউন্সিলে শুধু কর্মকর্তারা ভোট দিতে পারতেন ফলে জিন্নাহর মত কর্মকর্তা বহির্ভূত সদস্যরা ভোট দিতে পারেননি। ওকালতি জীবনে জিন্নাহ উইল সংক্রান্ত আইনের উপর কাজ করেছেন। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় আইনের অধীনে মুসলিম ধর্মীয় আইন হিসেবে ওয়াকফ আইনের প্রণয়নেও তার ভূমিকা রয়েছে। দুই বছর পর কাউন্সিলে কর্মকর্তা বহির্ভূতরা ভোটদানের অধিকার পায়।[৩১][৩২] দেরাদুনে অবস্থিত ভারতীয় সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিটিতে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল।[৩৩]

১৯১২ সালের ডিসেম্বরে জিন্নাহ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দেন। তবে এসময় তিনি লীগের সদস্য ছিলেন না। পরের বছর তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং একই সাথে কংগ্রেসের সদস্য থাকেন। ১৯১৩ সালের এপ্রিলে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে গোপালকৃষ্ণ গোখলের সাথে জিন্নাহ ব্রিটেন যান। ১৯১৪ সালে লন্ডনে আরেকটি কংগ্রেস প্রতিনিধি দলে জিন্নাহ নেতৃত্ব দেন কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতের সংস্কারের বিষয়টি ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

কংগ্রেস ত্যাগ

মেহতা ও গোখলের মৃত্যুর পর কংগ্রেসে জিন্নাহর মধ্যমপন্থি গোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া দাদাভাই নওরোজি লন্ডনে থাকায় জিন্নাহ আরও কোনঠাটা হয়ে পড়েন। ১৯১৭ সালে নওরোজি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। এরপরও জিন্নাহ কংগ্রেস ও লীগকে কাছাকাছি আনার চেষ্টা করে যান। ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট থাকাবস্থায় দুই দলের মধ্যে লখনৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম ও হিন্দু প্রতিনিধিদের কোটা নির্ধারিত হয়। চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা না গেলেও তা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।[৩৪][২৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জিন্নাহ অন্যান্য ভারতীয় মধ্যপন্থিদের সাথে ব্রিটিশ পক্ষ সমর্থন করেন। তার আশা ছিল যে যুদ্ধকালীন সময়ে আনুগত্যের কারণে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করবে। ১৯১৬ সালে অল ইন্ডিয়া হোম রুল লীগ প্রতিষ্ঠায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এনি বেসান্ট, তিলকসহ অন্যান্য নেতাদের সাথে তিনি ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। এতে কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মত ডমিনিয়ন হিসেবে স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। তবে যুদ্ধচলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারে উৎসাহী ছিলেন না। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রী এডুইন মন্টেগু তার স্মৃতিকথায় জিন্নাহকে "তরুণ, ভদ্র, আকর্ষণীয় চেহারা, স্পষ্টভাষী" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩৫]

১৯১৮ সালে জিন্নাহ তার দ্বিতীয় স্ত্রী রতনবাই পেতিতকে বিয়ে করেন। রতনবাই তার চেয়ে ২৪ বছরের ছোট ছিলেন। তিনি ছিলেন জিন্নাহর বন্ধু অভিজাত পারসি পরিবারের সদস্য স্যার দিনশা পেটিটের মেয়ে।[১২] এই বিয়ে নিয়ে রতনবাইয়ের পরিবার ও পারসি সম্প্রদায় এবং মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। রতনবাই পরিবারের অমতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তার নাম হয় মরিয়ম জিন্নাহ। এর ফলে তাকে তার পরিবার ও পারসি সম্প্রদায় ত্যাগ করে। জিন্নাহ ও তার স্ত্রী বোম্বেতে বসবাস করতে থাকেন। তাদের একমাত্র সন্তান দিনা জিন্নাহ ১৯১৯ সালের ১৫ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।[১২][৩৬] ১৯২৯ সালে রতনবাইয়ের মৃত্যুর পর জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ তার ও তার সন্তানের দেখাশোনা করতেন।[৩৭]

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এসময় ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল নাগরিক অধিকারের উপর যুদ্ধকালীন জরুরি নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ বৃদ্ধি করে। এর প্রতিবাদে জিন্নাহ কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন। এসময় ভারতজুড়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। অমৃতসরে জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। হত্যাকাণ্ডের সময় ব্রিটিশ বাহিনী প্রতিরোধ সভায় গুলি চালায় ফলে শতাধিক নিহত হয়। এরপর মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের ডাক দেন। গান্ধীর আহ্বান হিন্দুদের কাছ থেকে বিরাট সমর্থন লাভে সমর্থ হয় এবং খিলাফত আন্দোলনে অংশ নেয়া মুসলিমদের কাছেও জনপ্রিয় হয়। ফলে মুসলিমরাও এতে যোগ দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশদের হাতে উসমানীয় খিলাফত বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। যুদ্ধের সময় মুসলিমদের পক্ষে কাজ করায় গান্ধী মুসলিমদের নিকট জনপ্রিয় ছিলেন। জিন্নাহ ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মত গান্ধী পশ্চিমা পোশাক পড়তেন না। এছাড়া ইংরেজির পরিবর্তে ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করতেন। দেশীয় ধাচে গান্ধীর কার্যক্রম জনপ্রিয়তা লাভ করে। খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীর সমর্থনকে জিন্নাহ বিরোধিতা করেন। একে তিনি ধর্মান্ধতা হিসেবে দেখতেন। এছাড়া সত্যাগ্রহকে তিনি রাজনৈতিক নৈরাজ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। জিন্নাহর বিশ্বাস ছিল সাংবিধানিক পদ্ধতিতেই স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সম্ভব। তিনি গান্ধীর বিরোধিতা করেন তবে ভারতীয় জনমত এসময় গান্ধীর দিকে চলে যায়। ১৯২০ সালে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে জিন্নাহকে এক প্রতিনিধি ধমকান এবং স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত সত্যাগ্রহের প্রস্তাব তোলেন। একই শহরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশন জিন্নাহ যোগ দেননি। কংগ্রেসের সাথে মতপার্থক্যের কারণে জিন্নাহ এরপর কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন এবং মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে থেকে যান।[৩৮][৩৯]

Remove ads

ইংল্যান্ডের জীবন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

১৯২০ এর দশকের প্রথম দিকে জিন্নাহ তার আইনপেশায় বেশি নিয়োজিত ছিলেন। তবে একইসাথে তিনি রাজনীতিতেও যুক্ত থাকেন। গান্ধী ও খিলাফত নেতৃবৃন্দের মধ্যকার জোট বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। এরপর জিন্নাহ ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক মতের দিকে ঝুকে পড়েন। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জিন্নাহ বোম্বে থেকে নবগঠিত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মুসলিম সদস্য নির্বাচিত হন। সাংসদ হিসেবে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন এবং ভারতীয়দের স্বরাজ পার্টির সাথে কাজ করার জন্য সংগঠিত করেন। দায়িত্বশীল সরকারের জন্য তিনি দাবি জানিয়ে যান। ১৯২৫ সালে আইনসভায় তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে লর্ড রিডিং তাকে নাইটহুডের প্রস্তাব করলে জিন্নাহ তা ফিরিয়ে দেন।[৪০]

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকার আইন ১৯১৯ এর আওতায় নেয়া প্রক্রিয়ার উপর পর্যালোচনা গ্রহণ করে। দুই বছর পূর্বে এই পর্যালোচনা শুরু হয়েছিল। সেসময় কনজারভেটিভ পার্টির প্রধানমন্ত্রী স্টেনলি বল্ডউইন নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্য উইনস্টল চার্চিল ভারতের স্বায়ত্তশাসনের বিরোধীতে ছিলেন। সদস্যদের প্রত্যাশা ছিল যে পূর্বে নিযুক্ত ভারত বিষয়ক সাইমন কমিশনের কারণে তাদের সরকার টিকে যাবে। কমিশন ১৯২৮ সালে ভারতে পৌছায়।[৪১] এতে অধিকাংশ সদস্য কনজারভেটিভ দলীয় ছিলেন। ভারতের মুসলিম ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাদের বয়কট করেন। কিছু মুসলিম লীগ নেতা অবশ্য জিন্নাহর বিপক্ষে গিয়ে সাইমন কমিশনকে স্বাগত জানায়। মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতা জিন্নাহর প্রতি অনুগত ছিলেন। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর ও ১৯২৮ সালের জানুয়ারির বৈঠকে জিন্নাহকে লীগের স্থায়ী প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয়

১৯২৮ সালে সাংবিধানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হলে কংগ্রেস মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। নেহেরু রিপোর্ট ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নির্বাচন এলাকা চিহ্নিত করার পক্ষে মত দেয়। কমিটির বিশ্বাস ছিল যে নির্বাচনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হলে বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের নিকটে আসবে। জিন্নাহ এসময় মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের পক্ষে হলেও তাতে ছাড় দিতে রাজি হন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হয়। মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদে মুসলিমদের বাধ্যতামূলক প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাব জিন্নাহর চৌদ্দ দফা নামে পরিচিত পায়। তবে তা শেষপর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি।[৪২]

১৯২৯ সালের নির্বাচনে বল্ডউইন পরাজিত হওয়ার পর লেবার পার্টির রেমসে ম্যাকডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রী হন। ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি লন্ডনে ভারতীয় ও ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন। জিন্নাহও এতে সম্মত ছিলেন। তিনবার গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও সেগুলো ব্যর্থ হয়। জিন্নাহ প্রথম দুইটি বৈঠকে অংশ নেন তবে শেষের বৈঠকে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে অধিকাংশ সময় তিনি ব্রিটেনে থেকে যান এবং প্রিভি কাউন্সিলে ব্যারিস্টার হিসেবে কর্মরত থাকেন। এখানে তিনি বেশ কিছু ভারত সংক্রান্ত মামলার তদারক করেন। এত দীর্ঘ সময় তিনি কেন ব্রিটেনে ছিলেন সে বিষয়ে তার জীবনীলেখকদের দ্বিমত রয়েছে।

১৯৩১ সালে তার বোন ফাতেমা জিন্নাহ ইংল্যান্ডে তার কাছে চলে যান। এরপর থেকে ফাতেমা জিন্নাহ তার ভাইয়ের দেখাশোনা করেছেন এবং তার একজন উপদেষ্টা হয়ে উঠেন। জিন্নাহর মেয়ে দিনা ইংল্যান্ড ও ভারতে পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে পারসি বংশোদ্ভূত খ্রিষ্টান নেভিল ওয়াদিয়াকে বিয়ে করায় জিন্নাহর সাথে তার মেয়ে দিনার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় থাকলেও দূরত্ব রয়ে যায়। জিন্নাহর মৃত্যুর পর দাফনের সময় ছাড়া দিনা নিজে কখনো পাকিস্তান যাননি।[৪৩][৪৪]

Remove ads

রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

১৯৩৩ সালের শুরুতে ভারতীয় মুসলিমরা জিন্নাহকে ভারতে ফিরে পুনরায় মুসলিম লীগের দায়িত্বভার গ্রহণের আহ্বান জানায়। তার অনুপস্থিতিতে দলের কর্মকাণ্ড হ্রাস পেয়েছিল।[৪৫] জিন্নাহ তখন পর্যন্ত দলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে থেকে যান কিন্তু ১৯৩৩ সালের অধিবেশনে অংশ নেননি। তিনি জানান যে সে বছর শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তার পক্ষে ফেরা সম্ভব না।[৪৬] কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের আবদুল করিম দারদ ১৯৩৩ সালের মার্চে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে ভারত ফেরার অনুরোধ করেন। লিয়াকত আলি খান জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে দেশে ফেরার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরে তিনি জিন্নাহর একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহযোগী হয়ে উঠেন। ১৯৩৪ সালের প্রথমদিকে জিন্নাহ ব্রিটেনে তার বাড়ি বিক্রি করে দেন ও আইনব্যবসা বন্ধ করে ভারতে ফিরে আসেন। তবে পরের কয়েকবছর ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে তার যাতায়াত অব্যাহত ছিল।

জিন্নাহর অনুপস্থিতিতে ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে বোম্বের মুসলিমরা তাকে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত করে। ব্রিটিশ আইনসভার ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ ভারতের প্রদেশগুলোকে কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছিল। নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভা তেমন ক্ষমতাশালী ছিল না। মূল ক্ষমতা ছিল ভাইসরয়ের হাতে। ভাইসরয় চাইলে আইনসভা বাতিল ও ফরমানের মাধ্যমে শাসন করতে পারতেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুসলিম লীগ তা মেনে নেয়। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস ভালো রকম প্রস্তুত ছিল। নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলেও লীগ জয়ী হতে ব্যর্থ হয়। দিল্লীর একটি মুসলিম আসনে লীগ জয়ী হয় তবে সরকার গঠনে তারা সমর্থ ছিল না। ফলে কংগ্রেস ও তার মিত্ররা সরকার গঠন করে।

পরের দুই বছর জিন্নাহ মুসলিম লীগের সমর্থন বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যান। দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারে মুসলিম নেতৃত্বাধীন বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকারের কথা বলার সুযোগ তিনি নিশ্চিত করেন। লীগের বৃদ্ধির জন্য সদস্যপদের খরচ কমিয়ে দুই আনা (তৎকালীন এক রুপির এক অষ্টমাংশ) করা হয় যা ছিল কংগ্রেসে যোগ দেয়ার খরচের অর্ধেক। মুসলিম লীগকে তিনি কংগ্রেসের সাথে একই ধারায় নিয়ে আসেন এবং অধিকাংশ ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে লিয়াকত আলি হিসাব করে দেখান যে মুসলিম লীগে দুই আনা প্রদানকারী সদস্যসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ।

Remove ads

পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম

সারাংশ

প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার পটভূমি

১৯৩০ এর দশকের শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের মুসলিমদের বিশ্বাস ছিল যে স্বাধীনতার পর মুসলিমরা ব্রিটিশ ভারত নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে পারবে। হিন্দু ও স্বায়ত্তশাসন দাবি করা অন্যান্যরাও একই ধারণা পোষণ করত।[৪৭] তবে এর বাইরেও অনেকের মত ছিল। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে স্যার মুহাম্মদ ইকবাল ভারতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের ডাক দেন। চৌধুরী রহমত আলি ১৯৩৩ সালে একটি পুস্তিকায় সিন্ধু অববাহিকায় ও ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অন্যান্য স্থানে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানান। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে জিন্নাহ ও ইকবাল মতবিনিময় করেন। পরের বছরগুলোতে জিন্নাহ ইকবালের ধারণাকে গ্রহণ করেন।[৪৮]

অনেক কংগ্রেস নেতা ভারত রাষ্ট্রের জন্য একটি ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতী হলেও জিন্নাহসহ মুসলিম রাজনীতিবিদরা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য শক্তিশালী সুরক্ষাব্যবস্থা ছাড়া তা মানতে অস্বীকৃতি জানান। কংগ্রেসের অন্যান্য মুসলিম সমর্থকরা স্বাধীনতার পর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ব্যাপারে সমর্থন জানালেও মদনমোহন মালব্য, বল্লবভাই প্যাটেল ও অন্যান্য সমমনা নেতারা স্বাধীন ভারতে গরু হত্যা নিষিদ্ধের মত আইন এবং উর্দুর পরিবর্তে হিন্দিকে সরকারি স্বীকৃতিদানের পক্ষপাতি ছিলেন। এসব কর্মকাণ্ডের ফলে মুসলিমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। তবে কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিমদের সমর্থন একেবারেই উঠে যায়নি।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস ও লীগ জোট সরকার গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরে। প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুভূতি অনুধাবনের চেষ্টা করেনি। এসব কারণে কংগ্রেসের এই শাসনের পরই শুধু মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবি তোলে। মুসলিম লীগ দাবি করে যে তারা মুসলিমদের স্বার্থ একাই সুরক্ষা করতে সক্ষম। ইতিহাসবিদ আকবর এস আহমেদের মতে জিন্নাহ নিজের মুসলিম পরিচয়, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে নিজস্ব হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু এই পরিচয় তার মধ্যে বজায় থাকে। এছাড়া ১৯৩০ এর দশকের শেষ দিক থেকে তিনি মুসলিম পোশাক গ্রহণ করতে থাকেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও লাহোর প্রস্তাব

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলাইন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেন।[৪৯] পরের দিন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলাপ না করে ভারতের যুদ্ধে প্রবেশের ঘোষণা দেন। ফলে ভারতজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। জিন্নাহ ও গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎের পর লিনলিথগো ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারতের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে আলোচনা মুলতবি রাখা হল। ১৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস একটি অধিবেশনে তাৎক্ষনিক স্বাধীনতা দাবি করে। দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলে ১০ নভেম্বর আটটি প্রাদেশিক সরকার পদত্যাগ করে এবং এসব প্রদেশের গভর্নররা এরপর থেকে ফরমান জারি করে শাসন করতে থাকেন। অন্যদিকে জিন্নাহ ব্রিটিশদের গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। ফলে ব্রিটিশরাও তার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করে। তবে মুসলিম লীগ যুদ্ধে ব্রিটেনকে কার্যতভাবে সমর্থন করেনি।

স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে ভাইসরয় জিন্নাহর কাছে মুসলিম লীগের অবস্থান জানতে চান। সাংবিধানিক উপকমিটিতে শর্ত প্রদানের জন্য ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি চারদিন ধরে বৈঠক করে। ৬ ফেব্রুয়ারি জিন্নাহ ভাইসরয়কে জানান যে মুসলিম লীগ ফেডারেশনের বদলে পৃথক রাষ্ট্রের পক্ষপাতি। লাহোর প্রস্তাবে দ্বিজাতি তত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম সংখ্যগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বের প্রদেশগুলোর জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হয় এবং অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য সুরক্ষার কথাও বলা হয়। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে এর প্রস্তাব পাশ হয়।[৫০][৫১]

লাহোর প্রস্তাব নিয়ে গান্ধী অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবে তিনি বলেন যে ভারতের অন্যান্যদের মত মুসলিমদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে বেশ সরব ছিলেন। জওহরলাল নেহরু লাহোর প্রস্তাবকে “জিন্নাহর চমৎকার প্রস্তাব” বলে অবিহিত করেন। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আলাদা রাষ্ট্রের ধারণাকে “অসুস্থ মানসিকতার চিহ্ন” বলে উল্লেখ করেন। ১৯৪০ সালের জুন মাসে লিনলিথগো জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৫২] এর অল্প কিছু পূর্বে চার্চিল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন। আগস্টে তিনি কংগ্রেস ও লীগকে যুদ্ধে পূর্ণ সমর্থন দেয়ার আহ্বান জানান। যুদ্ধে সমর্থন দেয়ার বিনিময়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের তার যুদ্ধ সভায় স্থান দেয়ার কথা বলা হয়। ভাইসরয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতের ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্য প্রতিনিধি দলের প্রতিশ্রুতি দেন এবং বলেন ভবিষ্যত কোনো সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বাইরে করা হবে না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেউই এই প্রস্তবে রাজি ছিল না। তবে ব্রিটিশরা জিন্নাহকে মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেয়ায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। পাকিস্তানের সীমানা বা ব্রিটেনের সাথে বাকি উপমহাদেশের সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়ে নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে জিন্নাহ অনিচ্ছুক ছিলেন। তার আশঙ্কা ছিল এতে লীগে ভাঙন ধরতে পারে।[৫৩]

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার ফলে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পরের মাসগুলোতে জাপানিরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। এরপর যুদ্ধে ভারতীয় সমর্থন লাভের জন্য ব্রিটিশ সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে প্রেরণ করে। তিনি কিছু প্রদেশকে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বাইরে থাকার অধিকার দেয়ার প্রস্তাব করেন যাতে তারা নিজেরা ডমিনিয়ন হিসেবে থাকতে পারে বা অন্য কনফেডারেশনের অংশ হতে পারে। মুসলিম লীগ আইনসভার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট পেতে সক্ষম ছিল না। তাছাড়া প্রস্তাবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি না থাকায় জিন্নাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন। কংগ্রেসও ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মনে করতেন যে ক্রিপসের প্রস্তাবে পাকিস্তানকে মূলনীতির দিক থেকে সমর্থন করা হয়েছে।

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর কংগ্রেস ১৯৪২ সালের আগস্টে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করে। এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। প্রধান কংগ্রেস নেতাদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হন। যুদ্ধের বাকি সময়টাতে তারা কারাগারে বন্দী অবস্থায় কাটান। তবে গান্ধীকে আগা খান প্রাসাদে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ১৯৪৪ সালে স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। রাজনৈতিক দৃশ্যপটে কংগ্রেস নেতাদের এই অনুপস্থিতির সময় জিন্নাহ হিন্দু শাসনে মুসলিমদের উপর হুমকি নিয়ে সতর্কতা সৃষ্টি করেন এবং পাকিস্তান দাবি চালিয়ে যান। প্রাদেশিক পর্যায়ে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির জন্য জিন্নাহ কাজ করে যান। ১৯৪০ এর দশকের শুরুর দিকে দিল্লিতে ডন পত্রিকা চালু করতে সহায়তা করেন। মুসলিম লীগের বার্তা পৌছে দিতে এই পত্রিকা কাজ করেছে এবং এরপর পাকিস্তানের প্রধান ইংরেজি দৈনিক হয়ে উঠে।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে জিন্নাহ ও গান্ধী বোম্বের মালাবার হিলে সাক্ষাৎ করেন। দুই সপ্তাহ ধরে তাদের আলাপ চললেও তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাননি। জিন্নাহর মত ছিল যে ব্রিটিশদের বিদায়ের আগেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্যদিকে গান্ধী চাইছিলেন যে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিভাগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হোক। ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে লিয়াকত আলি খান ও কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেসাই সাক্ষাৎ করেন। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে যুদ্ধ শেষ হলে কংগ্রেস ও লীগের যৌথ অস্থায়ী সরকার গঠন করা হবে এবং তাতে ভাইসরয়ের নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ থেকে সমান সংখ্যায় নেয়া হবে। ১৯৪৫ সালের জুনে কংগ্রেস নেতারা মুক্তি পেলে তারা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন।

যুদ্ধপরবর্তী সময়

ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল ১৯৪৩ সালে লিনলিথগোর উত্তরসুরি হন। ১৯৪৫ সালের জুনে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তির পর ওয়াভেল সম্মেলন শুরু করেন। এতে সিমলায় তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। লিয়াকত আলি খান ও ভুলাভাই দেসাইয়ের মধ্যকার সমঝোতার মত একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। তবে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনে শুধু লীগের প্রার্থীরা স্থান পাবে এমন নিশ্চয়তা দিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। আমন্ত্রিতরা প্রার্থীদের নামের তালিকা জমা দেয়। জুলাইয়ের মধ্যভাগে ওয়াভেল কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া সম্মেলন সমাপ্ত করেন। এটি ছিল ব্রিটেনে নির্বাচনের সময়। চার্চিলের সরকার এই আলোচনা চালিয়ে নেয়ার পক্ষে ছিল না।

নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়ী হয়। প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ও তার ভারত সচিব লর্ড ফ্রেডেরিক পেটিক লরেন্স ভারতের অবস্থা তাৎক্ষনিক পর্যালোচনা করার আদেশ দেন। সরকার পরিবর্তন নিয়ে জিন্নাহ কোনো বক্তব্য না দিলেও ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ভারতের জন্য নতুন নির্বাচন আহ্বান করে বক্তব্য প্রদান করেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে লীগ প্রভাবশালী ছিল। জিন্নাহর বিশ্বাস ছিল যে নির্বাচনে মুসলিম লীগ নিজেদের অবস্থান শক্ত করে ভারতের মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে। লন্ডনে আলোচনার পর সেপ্টেম্বরে ওয়াভেল ভারতে ফিরে আসেন এবং এর কিছুকাল পরে কেন্দ্র ও প্রদেশ দুই পর্যায়ে নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়।

মুসলিম লীগ ঘোষণা করে যে তারা পাকিস্তান ইস্যু নিয়ে প্রচারণা চালাবে। আহমেদাবাদে জিন্নাহ বক্তৃতায় বলেন যে, “পাকিস্তান জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন।“ ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত সবকটি আসনে জয় লাভ করে। পরের বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলিম ভোটের ৭৫% লাভ করতে সক্ষম হয়। ১৯৩৭ সালে এই হার ছিল ৪.৪%। এই জয়ের ফলে ভারতের মুসলিমদের মনে পাকিস্তানের আকাঙ্ক্ষা প্রমাণিত হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তবে পূর্বের চেয়ে তারা চারটি আসন কম লাভ করে।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ ভারতের নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য একটি প্রতিনিধিদল পাঠায়। এই ক্যাবিনেট মিশনে ক্রিপস ও পেটিক লরেন্সও ছিলেন। তারা মার্চ মাসে ভারতে পৌছান। প্রতিনিধিদল অচলাবস্থা কাটানোর চেষ্টা করেছিল। মে মাসে ব্রিটিশরা কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ নিয়ে গঠিতব্য অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা প্রস্তাব করে। সাথে এও প্রস্তাব করা হয় যে ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশগুলো বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করবে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। ইউনিয়নে থাকা না থাকা প্রদেশের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের কথাও বলা হয়। জুন মাসে জিন্নাহ ও লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এই পরিকল্পনা মেনে নেন। তবে অস্থায়ী সরকারে দুই দলের কতজন সদস্য থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। কংগ্রেস তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন মুসলিমকে নিয়োগ দিতে ইচ্ছুক ছিল। ভারত ত্যাগের পূর্বে ব্রিটিশ মন্ত্রীরা বলেন যে প্রধান গ্রুপের কোনো একটি না এলেও তারা অস্থায়ী সরকার গঠনে ইচ্ছুক।[৫৪]

নতুন মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস যোগ দেয়। তবে অক্টোবর নাগাদ মুসলিম লীগ সম্পূর্ণরূপে এতে যোগ দেয়নি। লীগ সরকারে যোগ দেবে শর্তে জিন্নাহ মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের সাথে সংখ্যাসাম্য ও মুসলিমদের ব্যাপারে ভেটো নিয়ে তার দাবি ত্যাগ করেন। নতুন গঠিত মন্ত্রিসভা দাঙ্গার প্রেক্ষিতে বৈঠকে বসে। কংগ্রেস চাইছিল যে ভাইসরয় যাতে শীঘ্রই আইনপরিষদ আহ্বান করেন এবং যাতে সংবিধান রচনার কাজ শুরু করা হয়। এছাড়া তাদের ইচ্ছা ছিল যাতে লীগের মন্ত্রীরা অনুরোধে যুক্ত হয় বা সরকার থেকে পদত্যাগ করে। জিন্নাহ, লিয়াকত ও নেহেরুর মত নেতাদের লন্ডনে নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য ওয়াভেল চেষ্টা করেন। আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার সময় অংশগ্রহণকারীরা ঘোষণা করেন যে ভারতের অনিচ্ছুক কোনো অংশের উপর তার কার্যকর করা হবে না। লন্ডন থেকে ফেরার সময় জিন্নাহ ও লিয়াকত আলি খান কায়রোতে কয়েকদিন অবস্থান করে প্যান ইসলামিক বৈঠকে অংশ নেন।

শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ সংবিধান নিয়ে আলোচনায় অংশ নেয়নি। ব্রিটিশ পরবর্তী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে জিন্নাহর সম্মতি ছিল। এর মধ্যে ছিল সম্মিলিত সামরিক বা যোগাযোগ প্রক্রিয়া। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর নাগাদ তিনি ডমিনিয়ন মর্যাদায় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন।

লন্ডন সফর শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। চুক্তির জন্য জিন্নাহ তাড়া অনুভব করছিলেন না। তিনি আশা করেছিলেন যে বাংলা ও পাঞ্জাব অবিভক্ত অবস্থায় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে এই দুই প্রদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অমুসলিম সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি ছিল। এটলির মন্ত্রিপরিষদও দ্রুত ভারত ত্যাগ করতে চাইছিল তবে ওয়াভেলের উপর এ ব্যাপারে তাদের বেশি আস্থা ছিল না। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের শুরুর দিকে তারা ওয়াভেলের উত্তরসুরির ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকেন এবং শীঘ্রই লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে পাঠানো হয়। বিশ্বযুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য তিনি ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। অন্যদিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র হিসেবে লেবার পার্টিও তাকে পছন্দ করত।[৫৫]

মাউন্টব্যাটেন ও স্বাধীনতা

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এটলির ভাইসরয় হিসেব মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগ ঘোষণা করেন এবং বলেন যে ১৯৪৮ সালের জুন নাগাদ ব্রিটেন ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। ভারতে আসার দুই দিন পর ২৪ মার্চ মাউন্টব্যাটেন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর মধ্যে কংগ্রেস দেশবিভাগের ব্যাপারে সম্মত হয়। পরবর্তীতে জওহরলাল নেহেরু এ ব্যাপারে বলেছেন যে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং দেশবিভাগ তাদের মুক্তি দিতে পারত ও তারা তা গ্রহণ করেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নিয়ে গঠিত ভবিষ্যত ভারতের দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস নেতাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তারা দাবি করেন যে যদি পাকিস্তান গঠন করা হয় তবে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবকেও ভাগ করতে হবে।[৫৬]

জিন্নাহর আশঙ্কা ছিল যে ব্রিটিশরা ভারত থেকে চলে যাওয়ার পর কংগ্রেস প্রধান আইনসভায় মুসলিমরা তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি দাবি করেন যে স্বাধীনতার পূর্বেই সেনাবাহিনীকে ভাগ করতে হবে। এজন্য এক বছরের মত সময় দরকার ছিল। মাউন্টব্যাটেন আশা করেছিলেন যে স্বাধীনতার পর একটি যৌথ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা থাকবে কিন্তু জিন্নাহ চাইছিলেন স্বাধীন রাষ্ট্রের আলাদা সেনাবাহিনী থাকুক। স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড বাংলাকে ভারত ও পাকিস্তানের মত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গঠনের প্রস্তাব করেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ ব্যাপারে তার একাত্মতা প্রকাশ করেন। তার বিশ্বাস ছিল কলকাতা ছাড়া বাংলা অর্থহীন তাই তিনি বাংলাকে অখণ্ড রাখতে উৎসাহী ছিলেন। তবে শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের বিরোধিতায় বাংলা বিভক্ত হয়।

২ জুন চূড়ান্ত পরিকল্পনা ভাইসরয় কর্তৃক ভারতীয় নেতাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। বলা হয় যে ১৫ আগস্ট ব্রিটিশরা দুটি ডমিনিয়নের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। প্রদেশগুলো নির্ধারণ করবে যে তারা বিদ্যমান আইনসভা বহাল রাখবে নাকি নতুন গঠন করবে অর্থাৎ পাকিস্তানে যোগ দেবে কিনা। বাংলা ও পাঞ্জাবও পক্ষ নির্বাচন ও বিভাগ নিয়ে গণভোটে অংশ নেবে। একটি সীমানা কমিশন বিভক্ত প্রদেশের সীমানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার পার্শ্ববর্তী আসামের মুসলিম অধ্যুষিত সিলেট জেলাও গণভোট অংশ নেবে। ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন, নেহেরু, জিন্নাহ ও শিখ নেতা বলদেব সিং রেডিওতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। জিন্নাহ পাকিস্তান জিন্দাবাদ (পাকিস্তান দীর্ঘজীবী হোক) বলে তার ভাষণ শেষ করেন। পরে পাঞ্জাব ও বাংলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং শেষপর্যন্ত দুটি প্রদেশ বিভক্ত হয়। সিলেট ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[৫৭]

গভর্নর জেনারেল

পাকিস্তান সৃষ্টির পর জিন্নাহ পাকিস্তান ডমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল হন। অন্যদিকে মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে থেকে যান। জিন্নাহ আমৃত্যু এই পদে ছিলেন।

Remove ads

মৃত্যু

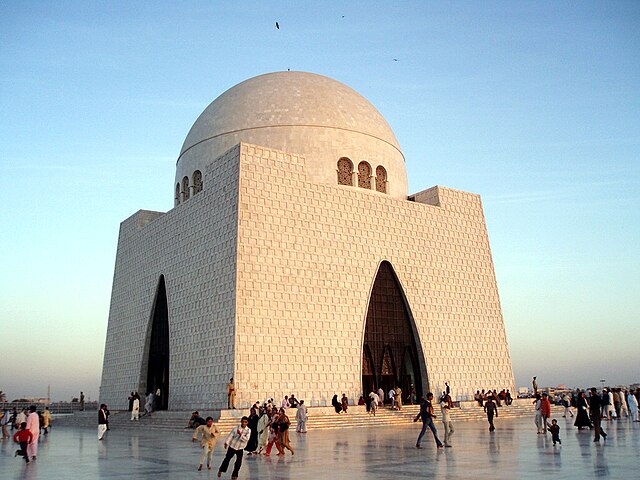

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর করাচিতে তার বাসভবনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে যক্ষ্মা রোগে ভুগছিলেন। ১২ সেপ্টেম্বর তাকে দাফন করা হয়। এই দিন পাকিস্তান ও ভারত দুই দেশেই শোকপ্রকাশ করে। ভারতের গভর্নর জেনারেল রাজাগোপালাচারী এদিন জিন্নাহর সম্মানে নিজের সরকারি অভ্যর্থনা বাতিল করেন। জিন্নাহর দাফনস্থল বর্তমানে কায়েদের মাজার বলে পরিচিত।[৫৭]

আরও দেখুন

তথ্যসূত্র এবং টীকা

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads