শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

শ্রমণ

হিন্দু দার্শনিক ধারণা উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

শ্রমণ (সংস্কৃত: श्रमण) মানে "যিনি শ্রম করেন, পরিশ্রম করেন (কিছু উচ্চতর বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে)"[১][২] বা "অনুসন্ধানী, যিনি তপস্যার কাজ করেন, তপস্বী"।[৩] প্রারম্ভিক বৈদিক সাহিত্যে শব্দটি প্রধানত ঋষিদের জন্য উপাখ্যান হিসাবে ব্যবহৃত হয় যা শ্রমের সাথে সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত। এইসব গ্রন্থে শব্দটি বৈদিক-উত্তর বৌদ্ধ ও জৈন প্রামাণিক গ্রন্থের মতো অ-বৈদিক অর্থ প্রকাশ করে না।[৪] এর পরবর্তী শব্দার্থগত বিকাশের সময়, এই শব্দটি বৈদিক ধর্মের সমান্তরাল কিন্তু পৃথক একাধিক অ-ব্রাহ্মণ্যবাদী তপস্বী আন্দোলনকে বোঝাতে এসেছিল।[৫][৬][৭] শ্রমণ ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে জৈনধর্ম,[৮] বৌদ্ধধর্ম,[৯] এবং অন্যান্য যেমন আজীবিক, অজ্ঞান ও চার্বাক।[১০][১১]

শ্রমণ আন্দোলনগুলি বৃহত্তর মগধ থেকে ঋষিদের একই বৃত্তে উদ্ভূত হয়েছিল যা যোগবিদ্যা অনুশীলনের বিকাশের দিকে পরিচালিত করেছিল,[১২] পাশাপাশি সমস্ত প্রধান ভারতীয় ধর্মের জনপ্রিয় ধারণা যেমন, সংসার (জন্ম-মৃত্যুর চক্র) ও মোক্ষ (সেই চক্র থেকে মুক্তি)।[১৩][টীকা ১]

শ্রমণিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আত্মার ধারণাকে গ্রহণ বা অস্বীকার করা থেকে শুরু করে, স্বাধীন ইচ্ছার বিপরিতে ভাগ্যবাদ, পারিবারিক জীবনযাপনের বিপরিতে চরম তপস্বীবাদের আদর্শীকরণ, দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে সম্পূর্ণ নগ্নতার বিপরিতে পোশাক পড়া, কঠোর অহিংসা ও নিরামিষভোজনের বিপরিতে সহিংসতা ও মাংস খাওয়ার অনুমতি, প্রভৃতি।[১৪][১৫]

Remove ads

ব্যুৎপত্তি ও উৎপত্তি

সারাংশ

প্রসঙ্গ

শ্রমণ শব্দের প্রাচীনতম নথিভুক্ত ব্যবহারগুলির মধ্যে একটি, পুরুষার্থী অর্থে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্লোক ৪.৩.২২ তে রয়েছে যা খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত।[১৬][১৭] ত্যাগের ধারণা ও সন্ন্যাসী-সদৃশ জীবনধারা বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন যতি, ঋষি ও শ্রমণ।[১৮][১৯] প্রাক-১০০০ খ্রিস্টপূর্ব যুগের বৈদিক সাহিত্যে মুনি (সন্ন্যাসী, ভক্ত, পবিত্র মানুষ) উল্লেখ করা হয়েছে।[২০] ঋগ্বেদ, উদাহরণস্বরূপ, বইয়ের ১০ অধ্যায় ১৩৬-এ, কেসিন (লম্বা কেশিক) এবং মালা পোশাক (নোংরা, মাটির রঙের, হলুদ, কমলা, জাফরান) সঙ্গে মানানতের (মন, ধ্যান) বিষয়ে নিয়োজিত ব্যক্তিদের উল্লেখ করেছে।[২১]

केश्यग्निं केशी विषं केशी बिभर्ति रोदसी । केशी विश्वं स्वर्दृशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥१॥

मुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मला । वातस्यानु ध्राजिं यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥२॥

তিনি দীর্ঘ আলগা তালা (চুলের) সাহায্যে অগ্নি, এবং আর্দ্রতা, স্বর্গ ও পৃথিবীকে সমর্থন করেন; তাকে দেখার জন্য সমস্ত আকাশ: লম্বা চুল তাকে এই আলো বলা হয়।

মুনিরা, বাতাসের সাথে কোমরে বাঁধা, মাটির রঙের পোশাক পরেন; তারা, বাতাসের গতিপথ অনুসরণ করে, দেবতারা আগে যেখানে গেছেন সেখানে যান।

স্তোত্রটি বতারাশন শব্দটি ব্যবহার করে যার অর্থ "বাতাস দিয়ে বাঁধা"।[২২][২৩] কিছু পণ্ডিত এর ব্যাখ্যা করেছেন "আকাশ পরিহিত, নগ্ন সন্ন্যাসী" এবং তাই দিগম্বর (জৈন সম্প্রদায়) এর সমার্থক শব্দ। যাইহোক, অন্যান্য পণ্ডিতরা বলেছেন যে এটি সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে না কারণ এটি অবিলম্বে অনুসরণ করা শব্দগুলির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, "মাটি-আভাযুক্ত পোশাক পরা"। প্রসঙ্গটির অর্থ সম্ভবত কবি "মুনিদের" বর্ণনা করছেন বাতাসের মতো নড়াচড়া করে, তাদের পোশাক বাতাসে চাপা। অলিভেলের মতে, এটি অসম্ভাব্য যে বতারাশন বৈদিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে একটি শ্রেণীকে বোঝায়।[২৪]

শ্রমণ শব্দটির প্রাচীনতম সুস্পষ্ট ব্যবহার পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অধ্যায় ২.৭-এ, যা যজুর্বেদের অন্তর্গত স্তর। এতে শ্রমণ ঋষি ও ব্রহ্মচারী ঋষিদের উল্লেখ আছে।[২৫][২৬]

বৌদ্ধ ভাষ্যগুলি খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর ধম্মপদ, শ্লোক ২৬৫-এর নিম্নলিখিত বাক্যাংশে মন্দের শান্তকরণের সাথে শব্দটির ব্যুৎপত্তিকে যুক্ত করে: যে কেউ মন্দকে শান্ত করেছে তাকে শ্রমণ বলা হয়।[টীকা ২]

শ্রমণ শব্দটি মৌখিক মূল শ্রম থেকে উদ্ভূত বলে ধারণা করা হয়, যার অর্থ "প্রচেষ্টা, শ্রম বা তপস্যা করা"।[৩] প্রাচীন ভারতে বিচরণকারী সন্ন্যাসীদের ইতিহাস আংশিকভাবে অনুপস্থিত। 'পরিভ্রাজক' শব্দটি সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মতো ভারতের সমস্ত পরিপাঠিক সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।[২৭]

শ্রমণ খ্রিস্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি থেকে বিভিন্ন ধরনের ত্যাগী তপস্বী ঐতিহ্যকে বোঝায়।[১১] শ্রমণ ছিল স্বতন্ত্র, অভিজ্ঞতামূলক এবং মুক্ত-রূপের ঐতিহ্য।[১১] "শ্রমণ" শব্দটি কখনও কখনও তাদের ধর্মীয় মডেলের পরিপ্রেক্ষিতে "ব্রাহ্মণদের" সাথে তুলনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।[১১] শ্রমণ ঐতিহ্যের অংশ বেদের জ্ঞানীয় কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে হিন্দুধর্ম থেকে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় ধরে রেখেছে, যেখানে শ্রমণ ঐতিহ্যের অংশ আশ্রম ধর্মের পর্যায় হিসেবে হিন্দুধর্মের অংশ হয়ে উঠেছে, সেটি হল ত্যাগী সন্ন্যাসী হিসেবে।[১১][২৮]

পালি সমন কে ইভেনকি সামন (সামান) "শামন" শব্দের চূড়ান্ত উৎপত্তি হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে, সম্ভবত মধ্য চীনা বা টোচারিয়ান বি এর মাধ্যমে; যাইহোক, এই শব্দের ব্যুৎপত্তি, যা অন্যান্য তুঙ্গুসিক ভাষায়ও পাওয়া যায়, বিতর্কিত।

Remove ads

ইতিহাস

সারাংশ

প্রসঙ্গ

খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর (প্রাক-বুদ্ধ, প্রাক-মহাবীর) আগে ভারতে বেশ কিছু শ্রমণ আন্দোলন বিদ্যমান ছিল এবং সেগুলো ভারতীয় দর্শনের আস্তিক এবং নাস্তিক উভয় ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করে।[২৯][৩০] মার্টিন উইল্টশায়ার বলেছেন যে শ্রমন ঐতিহ্য ভারতে দুটি পর্যায় বিকশিত হয়েছে, যেমন প্যাচেকাবুদ্ধ এবং সাভাক পর্যায়, আগেরটি পৃথক তপস্বী ও পরবর্তী শিষ্যদের ঐতিহ্য, এবং যে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম শেষ পর্যন্ত এইগুলি থেকে সাম্প্রদায়িক প্রকাশ হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল।[৩১] এই ঐতিহ্যগুলি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য ধারণার উপর আকৃষ্ট হয়েছে, উইল্টশায়ার রাজ্য, তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র মতবাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য।[৩২] রেজিনাল্ড রায় একমত যে শ্রামণ আন্দোলন ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ছিল এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু উইল্টশায়ারের সাথে একমত যে তারা বুদ্ধের আগমনের আগে অসাম্প্রদায়িক ছিল।[৩৩]

জৈন আগাম ও বৌদ্ধ পালি ত্রিপিটক অনুসারে, বুদ্ধের সময়ে অন্যান্য শ্রামণ নেতা ছিলেন।[৩৪][টীকা ৩] মহাপরিনিবাণ সুত্ত (দিঘা নিকায়া ১৬), সুভদ্দা নামে একজন শ্রমণ উল্লেখ করেছেন:

... সেইসব তপস্বী, শ্রমণ ও ব্রহ্ম যাদের আদেশ ও অনুসরণ রয়েছে, যারা শিক্ষক, দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সুপরিচিত ও বিখ্যাত এবং পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত ও নিগন্ত নাতপুত্ত (মহাবীর) এর মতো সাধু হিসাবে জনপ্রিয়।

— দিঘা নিকায়া, ১৬[৩৫]

বৈদবাদের সাথে সম্পর্ক

গোবিন্দ চন্দ্র পান্ডে, ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক, তাঁর ১৯৫৭ সালে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে গবেষণায় বলেছেন যে, শ্রামণ ছিল বৈদিকদের তুলনায় একটি "স্বতন্ত্র এবং পৃথক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়" ঐতিহ্য।[৩৬]

প্যাট্রিক অলিভেল, ইন্ডোলজির অধ্যাপক ও প্রধান প্রাচীন সংস্কৃত রচনাগুলির অনুবাদের জন্য পরিচিত, তার ১৯৯৩ সালের গবেষণায় বলেছেন যে কিছু উপস্থাপনার বিপরীতে, মূল শ্রামণ ঐতিহ্য ছিল বৈদিক ঐতিহ্যের একটি অংশ।[৩৭] সে লেখে,

সেই প্রেক্ষাপটে শ্রমণ বলতে স্পষ্টতই বোঝায় এমন ব্যক্তি যিনি শ্রম করার অভ্যাস করেছেন। বৈদিক আচার ঐতিহ্য থেকে এই দ্রষ্টাদের আলাদা করা তো দূরের কথা, তাই, শ্রমণ তাদেরকে সেই ঐতিহ্যের কেন্দ্রে রাখে। যারা তাদেরকে [শ্রমণ দ্রষ্টা] অ-ব্রাহ্মণ্যবাদী, ব্রহ্ম বিরোধী, এমনকি পরবর্তী সাম্প্রদায়িক তপস্বীদের অনার্য অগ্রদূত হিসাবে দেখেন তারা উপসংহার টানছেন যা উপলব্ধ প্রমাণের চেয়ে অনেক বেশি।

— প্যাট্রিক অলিভেলে, আশ্রম ব্যবস্থা[৩৭]

অলিভেল ও এডওয়ার্ড ক্র্যাঙ্গলের মত অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে, শ্রমণের ধারণাটি প্রারম্ভিক ব্রহ্মণ্য সাহিত্যে বিদ্যমান।[২৫][২৬] শব্দটি বিশেষণ অর্থে ঋষিদের জন্য ব্যবহৃত হয় যারা একটি বিশেষ জীবনযাপন করতেন যা বৈদিক সংস্কৃতি অসাধারণ বলে মনে করে। যাইহোক, বৈদিক সাহিত্য সেই জীবনের বিবরণ দেয় না।[৩৮] এই শব্দটি ব্রহ্ম বা গৃহস্থদের কোন বিরোধিতাকে বোঝায় না।অলিভেলের মতে, বৈদিক যুগে, শ্রমণ ধারণাটি কোনো শনাক্তযোগ্য শ্রেণী বা তপস্বী গোষ্ঠীকে উল্লেখ করেনি যেমনটি পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে দেখা যায়।[৩৯] উপরন্তু, প্রাথমিক গ্রন্থে, কিছু প্রাক-ডেটিং খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর শাসক অশোক, ব্রহ্ম ও শ্রমণ পৃথক বা বিরোধী নয়। অলিভেলের মতে এই পার্থক্যটি, পরবর্তীকালে ভারতীয় সাহিত্যে "সম্ভবত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম দ্বারা পরবর্তী শব্দ [শ্রমণ] প্রয়োগের দ্বারা প্রভাবিত পরবর্তী শব্দার্থিক বিকাশ হতে পারে"।[২৩]

অলিভেলে বলেন, বৈদিক সমাজে এমন অনেক লোক ছিল যাদের মূল ছিল অনার্য যারা অবশ্যই আর্য শ্রেণীকে প্রভাবিত করেছে। যাইহোক, এই প্রভাবগুলি সনাক্ত করা এবং বিচ্ছিন্ন করা কঠিন,[৪০] আংশিকভাবে কারণ বৈদিক সংস্কৃতি শুধুমাত্র প্রভাব থেকে নয় বরং এর অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন থেকেও গড়ে উঠেছে।[৪১]

ব্রঙ্কহর্স্টের মতে, শ্রমণ সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল "বৃহত্তর মগধে", যা ছিল ইন্দো-আর্য, কিন্তু বৈদিক নয়। এই সংস্কৃতিতে, ক্ষত্রিয়দেরকে ব্রাহ্মণদের চেয়ে উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং এটি বৈদিক কর্তৃত্ব ও আচার-অনুষ্ঠানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।[৪২][৪৩]

বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রাক-বৌদ্ধ শ্রমণ দর্শন

পান্ডে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিকে দায়ী করেছেন, সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধকে নয়, বরং বৈদিক যুগের শেষের দিকে যখন ব্রহ্মণ্য ও শ্রমণিক ঐতিহ্য মিশে যায় তখন একটি "মহান ধর্মীয় উত্থান" হয়।[৩৬]

সামন্নাফলা সুত্তের বৌদ্ধ পাঠটি ছয়টি প্রাক-বৌদ্ধ শ্রমণ দর্শনকে চিহ্নিত করে, তাদের নেতার দ্বারা চিহ্নিত করে। এই ছয়টি দর্শনকে পাঠ্যটিতে বিভিন্ন দর্শনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে, যেটি পদ্মনাভ জৈনীর মতে, বৌদ্ধধর্মের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমণিক দর্শনগুলির "পক্ষপাতদুষ্ট ছবি ও সত্য চিত্র দেয় না" হতে পারে,[৪৪][৪৫]

- পুরাণ কাসাপ (অ্যামোরালিজম) এর শ্রমণ আন্দোলন: অ্যান্টিনোমিয়ান নীতিশাস্ত্রে বিশ্বাসী। এই প্রাচীন দর্শনটি জোর দিয়েছিল যে কোন নৈতিক আইন নেই, নৈতিক বা অনৈতিক কিছুই নেই, পুণ্য বা পাপ নেই।[৪৪][৪৬]

- মকখালি গোসালার শ্রমণ আন্দোলন (আজিভিকা): নিয়তিবাদ ও নিয়তিবাদে বিশ্বাসী যে সবকিছুই প্রকৃতি এবং তার আইনের ফল। দর্শনটি অস্বীকার করেছিল যে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কিন্তু বিশ্বাস করেছিল যে আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে। উপাদান থেকে কীভাবে গঠিত হয় তার উপর ভিত্তি করে সবকিছুরই নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রকৃতি রয়েছে। কর্ম ও পরিণতি স্বাধীন ইচ্ছার কারণে হয় না, পরিবর্তন করা যায় না, সবকিছুই পূর্ব-নির্ধারিত, কারণ এবং তার গঠন সহ।[৪৪][৪৭]

- অজিতা কেশকম্বলি (লোকায়ত-চার্বাক) এর শ্রমণ আন্দোলন: বস্তুবাদে বিশ্বাসী। অস্বীকার করেছেন যে পরকাল, কোন সংসার, কোন কর্ম, বা ভাল বা মন্দ কাজের কোন ফল আছে। মানুষ সহ সবকিছুই মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত, এবং যখন মানুষ মারা যায় তখন সেই উপাদানগুলিতে ফিরে আসে।[৪৪][৪৮]

- পাকুধা কাক্কায়নের শ্রমণ আন্দোলন: পরমাণুবাদে বিশ্বাসী। অস্বীকার করেছেন যে স্রষ্টা আছেন, জানেন। বিশ্বাস করা হয়েছিল যে সবকিছুই সাতটি মৌলিক বিল্ডিং ব্লক দিয়ে তৈরি যা চিরন্তন, তৈরি বা সৃষ্টি হয়নি। সাতটি ব্লকের মধ্যে রয়েছে পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু, সুখ, বেদনা ও আত্মা। মৃত্যু সহ সমস্ত ক্রিয়া হল পদার্থের এক সেটের অন্য সেটের মধ্যে পুনঃবিন্যাস ও অনুপ্রবেশ।[৪৪][৪৯]

- মহাবীর (জৈনধর্ম) এর শ্রমণ আন্দোলন: চারগুণ সংযমে বিশ্বাসী, সমস্ত মন্দকে এড়িয়ে চলুন (নীচে আরও দেখুন)।[৪৪]

- সঞ্জয় বেলাত্তিপুত্ত (অজ্ঞান) এর শ্রমণ আন্দোলন: পরম অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসী। পরবর্তী জীবন, কর্ম, ভালো, মন্দ, স্বাধীন ইচ্ছা, স্রষ্টা, আত্মা, বা অন্যান্য বিষয়ের অস্তিত্ব বা অ-অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো মতামত দিতে অস্বীকার করেন।[৪৪]

বৌদ্ধ সমানাফল সুত্ত অনুসারে প্রাক-বৌদ্ধ শ্রমণ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল সংঘাগানি (ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদের ক্রম)। উপরের ছয় নেতাকে সাংঘি (অর্ডার প্রধান), গণচারিও (শিক্ষক), চিরাপব্বাজিতো (নির্ভর), ইয়াসাসি এবং নেটো (স্বনামধন্য ও সুপরিচিত) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫০]

জৈনধর্ম

জৈন সাহিত্যেও পুরাণ কাসাপ, মখালি গোসাল ও সঞ্জয় বেলাটপুট্টের উল্লেখ রয়েছে।[টীকা ৪] বুদ্ধের জীবদ্দশায়, মহাবীর ও বুদ্ধ তাদের শ্রমন আদেশের নেতা ছিলেন। নিগন্থ নটপুত্ত বলতে মহাবীরকে বোঝায়।[টীকা ৫]

পান্ডের মতে, জৈনরা বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত নিগান্থদের মতোই ছিল এবং বুদ্ধ যখন প্রচার শুরু করেছিলেন তখন তারা সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় ছিল। তিনি সমর্থনকারী প্রমাণ সনাক্ত না করেই বলেছেন যে "জৈনরা" অ-বৈদিক মুনি ও শ্রমণদের অন্তর্গত ছিল বলে মনে হয় যারা শেষ পর্যন্ত প্রাক-বৈদিক সভ্যতার সাথে যুক্ত ছিল"।[৫১] শ্রমণ পদ্ধতি জৈন পণ্ডিতদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা বিশ্বাস করা হয় যে এটি স্বাধীন উৎসের ছিল এবং কোন ধরনের প্রতিবাদ আন্দোলন নয়, জৈন চিন্তাবিদদের নেতৃত্বে ছিল এবং প্রাক-বৌদ্ধ ও প্রাক-বৈদিক ছিল।[৫২]

কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে সিন্ধু সভ্যতার প্রতীকগুলি পরবর্তী জৈন মূর্তিগুলির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এবং ষাঁড়ের মূর্তিটি ঋষভনাথের সাথে সংযোগ থাকতে পারে।[৫৩][৫৪][৫৫] ডুন্দাসের মতে, জৈন ঐতিহ্যের বাইরে, ঐতিহাসিকরা মহাবীরকে বুদ্ধের সমসাময়িক হিসেবে বর্ণনা করেছেন খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে, এবং সেই অনুযায়ী ঐতিহাসিক পার্শ্বনাথের উপর ভিত্তি করে, ২৫০ বছরের ব্যবধানে, খ্রিস্টপূর্ব ৮ম বা ৭ম শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়।[৫৬]

বৌদ্ধধর্ম

এটি শ্রমণ হিসাবে ছিল যে গৌতম বুদ্ধ তার পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন এবং তপস্যা অনুশীলন করেছিলেন।[৫৭] বুদ্ধ, অনাহারে প্রায় মৃত্যুর উপবাসের পর, চরম তপস্যা ও আত্মমগ্নতাকে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে অকেজো বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, পরিবর্তে হেডোনিজম ও আত্ম-মৃত্যুর চরম মধ্যে "মধ্য পথ" সুপারিশ করা হয়।[৫৮] দেবদত্ত, গৌতমের কাকাতো ভাই, আরও কঠোর অনুশীলনের দাবি করে বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছিলেন।[৫৯]

বৌদ্ধ আন্দোলন মধ্যপন্থী তপস্বী জীবনধারা বেছে নেয়।[৫৮] এটি ছিল জৈনদের বিপরীতে, যারা শক্তিশালী তপস্যার ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছে, যেমন উপবাস ও বস্ত্র সহ সমস্ত সম্পত্তি দান করা এবং এইভাবে নগ্ন হয়ে যাওয়া, জোর দিয়েছিল যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি সম্পূর্ণ উৎসর্গের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অন্তর্ভুক্তবস্তুগত সম্পদ এবং মন্দ কর্মের জন্য কোনো কারণ।[৫৮] মধ্যপন্থী তপস্বী উপদেশ, কলিন্স বলেছেন, সম্ভবত আরও বেশি লোকের কাছে আবেদন করেছিল এবং বৌদ্ধ হতে ইচ্ছুক লোকদের ভিত্তি প্রসারিত করেছিল।[৫৮] বৌদ্ধধর্ম বিশ্ব-অনুসরণকারী সাধারণ মানুষ এবং বিশ্ব-অস্বীকারকারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মিথস্ক্রিয়া করার জন্য কোডও তৈরি করেছে, যা উভয়ের মধ্যে অব্যাহত সম্পর্ককে উৎসাহিত করে।[৫৮] কলিন্স বলেন, উদাহরণস্বরূপ, বিনয় (মনাস্টিক কোড) এর দুটি নিয়ম ছিল যে একজন ব্যক্তি পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সন্ন্যাস সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারবেন না, এবং সেই পরিবারের যত্ন নেওয়ার জন্য প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজন ছেলে থাকে।[৫৮] বৌদ্ধধর্ম অবিরত মিথস্ক্রিয়াকেও একত্রিত করেছে, যেমন ত্যাগীদের ভিক্ষা প্রদান, সাধারণ মানুষের দ্বারা ভাল পুনর্জন্ম ও ভাল কর্মের জন্য অর্জিত যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে। এই কোডটি এর বৃদ্ধিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এবং বৌদ্ধধর্মের জন্য নির্ভরযোগ্য ভিক্ষা (খাদ্য, পোশাক) এবং সামাজিক সমর্থনের একটি উপায় প্রদান করেছে।[৫৮]

রান্ডাল কলিন্স বলেন যে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষিত ধর্মীয় শ্রেণীর মধ্যে সংস্কার আন্দোলন ছিল, যা বেশিরভাগই ব্রাহ্মণদের দ্বারা গঠিত, বরং এই শ্রেণীর বাইরে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী আন্দোলনের চেয়ে।[৬০] প্রাথমিক বৌদ্ধধর্মে, সন্ন্যাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছিল মূলত ব্রাহ্মণ, এবং কার্যত সকলেই সমাজের দুটি উচ্চ শ্রেণী - ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল।[৬০][টীকা ৬]

আজীবিক

আজীবিক ৫ম শতাব্দীতে খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে মকখালি গোসালা দ্বারা শ্রমণ আন্দোলন ও প্রাথমিক বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৬১] আজীবিকরা সংগঠিত ছিল ত্যাগী যারা বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় গঠন করেছিল।[৬২]

আজীবিকরা খ্রিস্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দের শেষের দিকে তাদের প্রাধান্যের উচ্চতায় পৌঁছেছিল, তারপরে তা হ্রাস পেয়েছে, এখনও দক্ষিণ ভারতে ১৪ শতক খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, যা দক্ষিণ ভারতে পাওয়া শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত হয়।[৪৭][৬৩] বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রাচীন গ্রন্থগুলি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শহরকে আজীবিকদের কেন্দ্র হিসাবে সাবত্থী (সংস্কৃত শ্রাবস্তী) নামে উল্লেখ করেছে; এটি বর্তমানে উত্তর ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত ছিল। সাধারণ যুগের পরবর্তী অংশে, শিলালিপিগুলি থেকে জানা যায় যে আজীবিকদের দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্য ও তামিলনাড়ুর কোলার জেলায় উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল।[৬৩]

আজীবিক দর্শনের মূল ধর্মগ্রন্থগুলি একসময় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সেগুলি অনুপলব্ধ এবং সম্ভবত হারিয়ে গেছে। তাদের তত্ত্বগুলি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গৌণ উৎসগুলিতে আজীবিকের উল্লেখ থেকে নেওয়া হয়েছে।[৬৪] প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত এই গৌণ উৎসগুলিতে আজীবিক দর্শনকে সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণরূপে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতরা প্রশ্ন করেন, যিনি আজীবিকদের প্রতিযোগী ও প্রতিপক্ষ দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।[৬৫]

শ্রমণ আন্দোলনের মধ্যে দ্বন্দ্ব

খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীর পাঠ্য অশোকাবদান অনুসারে, মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার ছিলেন আজিবিকদের পৃষ্ঠপোষক, এবং এই সময়ে এটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিল। অশোকাবদান এও উল্লেখ করেছে যে বিন্দুসারের পুত্র অশোক বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, এমন ছবিতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যা বুদ্ধকে নেতিবাচক আলোকে চিত্রিত করেছিল এবং পুণ্ড্রবর্ধনের সমস্ত আজীবিককে হত্যা করার আদেশ জারি করেছিল। এই আদেশের ফলে আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রায় ১৮,০০০ অনুসারীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল।[৬৬][৬৭]

জৈন গ্রন্থে মহাবীর ও গোসালার মধ্যে বিচ্ছেদ এবং দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগ, এবং উপলক্ষ যেখানে জৈন ও আজীবিক সন্ন্যাসীদের আদেশ হাতাহাতি হয়েছে।[৬৮] যাইহোক, দ্বন্দ্বের অভিযোগ ও নেতিবাচক আলোকে অজীবিক ও গোসালাকে চিত্রিত করা গ্রন্থগুলি তাদের শ্রমণ বিরোধীদের দ্বারা ঘটনার কয়েক শতাব্দী পরে লেখা হয়েছিল, এবং বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের সংস্করণ ভিন্ন হওয়ায়, বাশাম বলেন, এই গল্পগুলোর নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ।[৬৯]

Remove ads

দর্শন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

জৈন দর্শন

জৈনধর্ম চব্বিশজন তীর্থঙ্করের শিক্ষা ও জীবন থেকে এর দর্শন লাভ করে, যাদের মধ্যে মহাবীর ছিলেন শেষ। আচার্য উমাস্বতী, কুন্দকুন্ড, হরিভদ্র, যশোবিজয় গণি ও অন্যান্যরা জৈন দর্শনকে এর বর্তমান আকারে আরও বিকশিত ও পুনর্গঠিত করেছেন। জৈন দর্শনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি হল আত্মা ও বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্বে বিশ্বাস, কর্মের প্রাধান্য, সৃজনশীল এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে অস্বীকার করা, শাশ্বত ও অসৃষ্ট মহাবিশ্বে বিশ্বাস, এর উপর দৃঢ় জোর অহিংসা, আত্মার মুক্তির উপর ভিত্তি করে অনেকান্তবাদ এবং নৈতিকতা ও নৈতিকতার উপর উচ্চারণ। অনেকান্তবাদ ও স্যাদ্ববাদের জৈন দর্শন, যা বিশ্বাস করে যে সত্য বা বাস্তবতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করা হয় এবং যে কোনো একক দৃষ্টিকোণই সম্পূর্ণ সত্য নয়, এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে সংশয়বাদ ও আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে।[৭০]

জৈন গ্রন্থে ব্যবহার

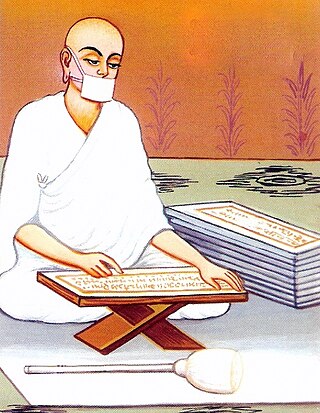

জৈন সন্ন্যাসীরা শ্রমণ নামে পরিচিত এবং সাধারণ অনুশীলনকারীদের শ্রাবক বলা হয়। ভিক্ষুদের ধর্ম বা আচরণবিধি শ্রমণ ধর্ম নামে পরিচিত। জৈন ধর্মগ্রন্থ যেমন আকারঙ্গ সূত্র[৭১] এবং অন্যান্য পরবর্তী গ্রন্থে শ্রমণের অনেক উল্লেখ রয়েছে।

আচারঙ্গ সূত্র

আচারাঙ্গ সূত্রের শ্লোক ভালো শ্রমণকে সংজ্ঞায়িত করে:

উপেক্ষা (সকল বিপর্যয়) করে তিনি চতুর সন্ন্যাসীদের সাথে একত্রে বসবাস করেন, বেদনা ও আনন্দের প্রতি সংবেদনশীল নয়, স্থাবর ও অস্থাবর প্রাণীকে আঘাত করেন না, হত্যা করেন না, সমস্ত কিছু বহন করেন: তাই মহান ঋষি, উত্তম শ্রমণকে বর্ণনা করা হয়েছে।[৭২]

ত্যাগের অধ্যায়ে অ-অধিগ্রহণের শ্রমণ ব্রত রয়েছে:

আমি এমন এক শ্রমণ হব, যার কোনো বাড়ি নেই, সম্পত্তি নেই, পুত্র নেই, গবাদিপশু নেই, যে অন্যরা যা দেয় তা খায়; আমি কোন পাপ কাজ করব না; গুরু, যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করতে আমি ত্যাগ করছি।' এই ধরনের শপথ নেওয়ার পরে, (দালাল) গ্রামে বা মুক্ত শহরে প্রবেশ করার সময়, নিজেকে গ্রহণ করা উচিত নয় বা অন্যকে নিতে প্ররোচিত করা উচিত নয়, বা অন্যকে যা দেওয়া হয়নি তা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।[৭৩]

আচারাঙ্গ সূত্রে মহাবীরের তিনটি নাম দেওয়া হয়েছে, চব্বিশতম তীর্থঙ্কর, যার মধ্যে ছিল শ্রামণ:

শ্রদ্ধেয় তপস্বী মহাবীর কশ্যপ গোত্রের অন্তর্গত। ঐতিহ্য অনুসারে তার তিনটি নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: তার পিতামাতা তাকে বর্ধমান নামে ডাকতেন, কারণ তিনি প্রেম ও ঘৃণা বর্জিত; (তাকে বলা হয়) শ্রমণ (তপস্বী), কারণ তিনি ভয়ঙ্কর বিপদ ও ভয়, মহৎ নগ্নতা ও বিশ্বের দুঃখ; শ্রদ্ধেয় তপস্বী মহাবীর নামটি দেবতারা তাঁকে দিয়েছেন।[৭৪]

সূত্রকৃতাঙ্গ

আরেকটি জৈন ধর্ম, সূত্রকৃতাঙ্গ[৭৫] শ্রমণকে তপস্বী হিসাবে বর্ণনা করে যিনি মহাব্রত গ্রহণ করেছেন, পাঁচটি মহান ব্রত:

তিনি শ্রমণ এই কারণে যে তিনি কোন বাধা দ্বারা বাধাগ্রস্ত হন না, তিনি কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত, সম্পত্তি, হত্যা, মিথ্যা বলা ও যৌন মিলন থেকে মুক্ত; এবং ক্রোধ, অহংকার, প্রতারণা, লোভ, প্রেম এবং ঘৃণা থেকে মুক্ত: এইভাবে ত্যাগ করা প্রতিটি আবেগ যা তাকে পাপের সাথে জড়িত করে, (যেমন) প্রাণী হত্যা। (এমন মানুষ) শ্রমণ নামের প্রাপ্য, যে তার ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে, (তাঁর কাজের জন্য) উপযুক্ত, এবং তার দেহ ত্যাগ করে।[৭৬]

সুত্রকৃতাঙ্গ লিপিবদ্ধ করে যে রাজপুত্র, আর্দ্রকা, যিনি মহাবীরের শিষ্য হয়েছিলেন, অন্যান্য ধর্মবাদী শিক্ষকদের সাথে তর্ক করে, মখালি গোসালাকে শ্রমণের গুণাবলী বলেছিলেন:

যিনি (শিক্ষা দেন) মহান ব্রত (ভিক্ষুদের) এবং পাঁচটি ছোট ব্রত (৩ জনগণের), পাঁচটি অশ্রব ও অশ্রাবের বন্ধন, এবং নিয়ন্ত্রণ, যিনি শ্রমনের এই সুখী জীবনে কর্মকে এড়িয়ে চলেন, আমি তাকেই ডাকি শ্রমণ।[৭৭]

বৌদ্ধ দর্শন

বুদ্ধ প্রাথমিকভাবে কঠোর তপস্যা অনুশীলন করেছিলেন, প্রায় অনাহারে মৃত্যুর জন্য উপবাস করেছিলেন। যাইহোক, পরে তিনি চরম তপস্যা ও আত্মহত্যাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন এবং আনন্দবাদ ও আত্মমর্যাদার চরমের মধ্যে "মধ্য পথ" সুপারিশ করেন।[৫৮][৭৮]

ব্রহ্মজাল সূত্রে অনেক শ্রমণের উল্লেখ আছে যাদের সাথে বুদ্ধ একমত নন।[৭৯] উদাহরণ স্বরূপ, শ্রামণিক জৈনদের বিপরীতে যার দার্শনিক ভিত্তি প্রতিটি সত্তার মধ্যে আত্মার (আত্ম, আত্মা) অস্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে, বৌদ্ধ দর্শন অস্বীকার করে যে সেখানে কোনো আত্মা বা আত্মা আছে।[৮০][৮১] অনাত্তা (বা অনাত্মা) নামক এই ধারণাটি বৌদ্ধ দর্শনে অস্তিত্বের তিনটি চিহ্নের একটি অংশ, বাকি দুটি হল দুখ (দুঃখ) এবং অনিক্কা (অস্থিরতা)।[৮০] বুদ্ধের মতে, লাউমাকিস বলেন, সবকিছুরই অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের অভাব রয়েছে।[৮০] বৌদ্ধধর্ম হল ট্রান্সথিস্টিক দর্শন, যা বিশেষ করে প্রতিত্যসমুত্প্সদা (নির্ভরশীল উৎপত্তি) এবং সূর্যতা (শূন্যতা বা শূন্যতা) নিয়ে জড়িত।[৮০]

রক এডিক্ট থেকে পাওয়া যায় যে ব্রহ্ম ও শ্রমণ উভয়েই সমান পবিত্রতা উপভোগ করতেন।[৮২]

আজীবিক দর্শন

আজীবিক দর্শন তার নিয়তি মতবাদের পরম নিয়তিবাদের জন্য পরিচিত, এই ভিত্তি যে কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই, যে যা কিছু ঘটেছে, ঘটছে ও ঘটবে তা সম্পূর্ণরূপে পূর্বনির্ধারিত এবং মহাজাগতিক নীতির কাজ।[৪৭][৬৪] আজীবিক কর্ম মতবাদকে একটি ভ্রান্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।[৬৩] আজীবিক অধিদর্শন বৈশেষিক দর্শনের অনুরূপ পরমাণুর তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে সবকিছুই পরমাণু দ্বারা গঠিত, সেখানে পরমাণুর সমষ্টি থেকে গুণাবলীর উদ্ভব হয়, কিন্তু এই পরমাণুর সমষ্টি ও প্রকৃতি মহাজাগতিক শক্তি দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ছিল।[৮৩] আজীবিকরা নাস্তিক ছিলেন[৮৪] ও বেদের জ্ঞানতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু তারা বিশ্বাস করত যে প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আত্মা রয়েছে – হিন্দু ও জৈন ধর্মেরও কেন্দ্রীয় ভিত্তি।[৮৫][৮৬]

দর্শনের তুলনা

শ্রমণ ঐতিহ্যগুলি বিভিন্ন দর্শনের সদস্যতা করে, একে অপরের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে মতপার্থক্যের পাশাপাশি গোঁড়া ভারতীয় দর্শন (হিন্দু দর্শনের ছয়টি দর্শন)। পার্থক্যগুলি এমন বিশ্বাস থেকে শুরু করে যে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা (আত্ম, আত্মা) আছে বলে দাবি করা যে কোন আত্মা নেই,[৮১][৮৭] মিতব্যয়ী তপস্বী জীবনে অক্ষীয় যোগ্যতা থেকে সুখবাদী জীবন, পুনর্জন্মে বিশ্বাস থেকে দাবি করা যে পুনর্জন্ম নেই।[৮৮]

বেদ ও উপনিষদের জ্ঞানগত কর্তৃত্ব অস্বীকার করা ছিল শ্রমণীয় দর্শন ও গোঁড়া হিন্দুধর্মের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্যের মধ্যে একটি।[৮৯] জৈনী বলেছেন যে বেদের কর্তৃত্ব, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের পথ ও বংশানুক্রমিক সমাজ ব্যবস্থা ব্রহ্ম দর্শনের ভিত্তিপ্রস্তর তৈরি করে, তপস্বী আত্মহত্যার পথ ছিল সমস্ত শ্রমণীয় দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৯০][টীকা ৭]

কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন শ্রমণীক আন্দোলন একই দার্শনিক ধারণাগুলি ভাগ করে নেয়, তখন বিশদটি বিভিন্ন রকম হয়। জৈনধর্মে, উদাহরণস্বরূপ, কর্ম হল বস্তুবাদী উপাদান দর্শনের উপর ভিত্তি করে, যেখানে কর্ম হল বস্তুগত কণা হিসাবে কল্পনা করা ব্যক্তির কর্মের ফল যা আত্মার সাথে লেগে থাকে এবং প্রাকৃতিক সর্বজ্ঞান থেকে দূরে রাখে।[৮৮] বুদ্ধ কর্মকে কার্যকারণের শৃঙ্খল হিসাবে কল্পনা করেছিলেন যা বস্তুজগতের সংযুক্তি এবং তাই পুনর্জন্মের দিকে পরিচালিত করে।[৮৮] আজীবিকরা ছিল নিয়তিবাদী ও কর্মকে অনিবার্য ভাগ্য হিসাবে উন্নীত করেছিল, যেখানে ব্যক্তির জীবন পরিণতি ও পুনর্জন্মের শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে যায় যতক্ষণ না এটি শেষ হয়।[৮৮] অন্যান্য শ্রমণ আন্দোলন যেমন পাক্কুধা কাক্কায়ন এবং পুরাণ কশ্যপের নেতৃত্বে কর্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।[৮৮]

Remove ads

ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রভাব

সারাংশ

প্রসঙ্গ

শ্রমণ ঐতিহ্য হিন্দুধর্ম এবং একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত ও প্রভাবিত হয়েছিল।[১৩][১৮] কিছু পণ্ডিতদের মতে,[১৩][৯২] জন্ম ও মৃত্যুর চক্রের ধারণা, সংসারের ধারণা এবং মুক্তির ধারণাটি সম্ভবত শ্রমণ বা অন্যান্য তপস্বী ঐতিহ্য থেকে হতে পারে। ওবেয়েসেকেরে[৯৩] পরামর্শ করেছেন যে গঙ্গা উপত্যকার উপজাতীয় ঋষিরা এর পরিবর্তে আফ্রিকা ও গ্রীসে উদ্ভূত পুনর্জন্মের ধারণার মতোই সংসার ও মুক্তির ধারণাগুলিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ও'ফ্লাহেরত্য বলেছেন যে এই তত্ত্বগুলির কোনটিকে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ নেই।[৯৪]

এটা উপনিষদিক যুগে যে শ্রমণিক তত্ত্বগুলি ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বগুলিকে প্রভাবিত করে।[৯৫] যদিও ব্রহ্ম ও আত্মার (আত্মা, স্ব) ধারণাগুলি বৈদিক সাহিত্যের প্রাক-উপনিষদিক স্তরগুলিতে ধারাবাহিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, উপনিষদের ভিন্নধর্মী প্রকৃতি সামাজিক ও দার্শনিক উভয় ধারণার সংমিশ্রণ দেখায়, নতুন মতবাদের বিবর্তনের দিকে নির্দেশ করে, সম্ভবত শ্রমণীয় আন্দোলন থেকে।[৯৬]

শ্রমণ ঐতিহ্য কর্ম ও সংসারের ধারণাকে বিতর্কের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে নিয়ে এসেছে।[৮৮] শ্রমণ দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় দর্শনের সমস্ত দর্শনের জন্য প্রভাবশালী ছিল।[৯৭] ধারণা, যেমন কর্ম ও পুনর্জন্মের উদ্ভব হতে পারে শ্রমণ বা ত্যাগী ঐতিহ্য থেকে, এবং তারপর মূলধারায় পরিণত হয়।[৯৮] অহিংস বা অহিংসার মত ধারণার সম্ভাব্য উৎপত্তির একাধিক তত্ত্ব রয়েছে।[৫৩] ছান্দোগ্য উপনিষদ, খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে, শ্লোক ৮.১৫.১-এ, হিন্দুধর্মে পরিচিত অর্থে (একটি আচরণবিধি) শব্দটি অহিংস শব্দের ব্যবহারের জন্য প্রাচীনতম প্রমাণ রয়েছে। এটি "সমস্ত প্রাণীর" (সর্বভূত) বিরুদ্ধে সহিংসতা নিষিদ্ধ করে এবং অহিংসের অনুশীলনকারীকে মেটেম্পসাইকোসিস (৮.১৫.১) চক্র থেকে রক্ষা করতে বলা হয়।[৫৩][৯৯] কিছু পণ্ডিত, যেমন ডি আর ভান্ডারকরের মতে, শ্রমণদের অহিংস ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুসারী এবং তাদের আইন বই ও অনুশীলনের উপর ছাপ ফেলেছিল।[১০০]

প্রাচীন ভারতে কে কাকে প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে তত্ত্বগুলি পণ্ডিতদের বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে এবং সম্ভবত বিভিন্ন দর্শন একে অপরের বিকাশে অবদান রেখেছে। ডনিগার বৈদিক হিন্দুধর্ম ও শ্রমণিক বৌদ্ধধর্মের পণ্ডিতদের মধ্যে ঐতিহাসিক মিথস্ক্রিয়াকে সংক্ষিপ্ত করেছেন:

প্রাথমিক যুগে বেদধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এমন অবিরাম মিথস্ক্রিয়া ছিল যে অনেক মতবাদের পূর্ববর্তী উৎসগুলিকে সাজানোর চেষ্টা করা নিষ্ফল, তারা পিকাসো ও ব্র্যাকের মতো একে অপরের পকেটে বাস করত (যারা, পরবর্তী বছরগুলিতে, তাদের মধ্যে কে তাদের পূর্ববর্তী, ভাগ করা সময়ের থেকে নির্দিষ্ট পেইন্টিং এঁকেছিল তা বলতে অক্ষম)।

— ওয়েন্ডি ডনিগার[১০১]

হিন্দুধর্ম

র্যান্ডাল কলিন্স বলেন যে "সাধারণ সমাজের জন্য মৌলিক সাংস্কৃতিক কাঠামো যা অবশেষে হিন্দুধর্মে পরিণত হয়েছিল" বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৬০][টীকা ৮]

আধুনিক হিন্দুধর্মকে বৈদিক ও শ্রমণ ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ এটি উভয় ঐতিহ্য দ্বারা যথেষ্টভাবে প্রভাবিত। হিন্দুধর্মের অস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে, বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ দর্শনগুলি শ্রমণ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। জিওফ্রে স্যামুয়েল নোট হিসাবে,

আজ পর্যন্ত আমাদের সর্বোত্তম প্রমাণ থেকে জানা যায় যে [যোগ অনুশীলন] প্রাথমিক শ্রমণ আন্দোলনের (বৌদ্ধ, জৈন এবং আজিবিকাদের) মতো একই তপস্বী বৃত্তে বিকশিত হয়েছিল, সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে।[১০২]

কিছু ব্রাহ্মণ শ্রমণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন যেমন চাণক্য ও সরিপুত্ত।[১০৩] একইভাবে, এগারোজন ব্রাহ্মণের দল জৈনধর্ম গ্রহণ করে এবং মহাবীরের প্রধান শিষ্য বা গণধর হয়ে ওঠে।[১০৪][টীকা ৯]

প্যাট্রিক অলিভেলে পরামর্শ দেন যে হিন্দু আশ্রমের জীবন ব্যবস্থা, সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল, ব্রাহ্মণ্য সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ত্যাগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল।[১০৫] এই ব্যবস্থা প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল যে তারা কি করতে চায়, তারা গৃহস্থ হতে চায় বা সন্ন্যাসী হতে চায়, সন্ন্যাসীদের ঐতিহ্য ছিল স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।[১০৫] এই স্বেচ্ছাসেবী নীতি, অলিভেলে বলেন, সেই সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীদের আদেশে নীতি ছিল।[১০৫]

Remove ads

আরও দেখুন

টীকা

- Flood & Olivelle: "The second half of the first millennium BCE was the period that created many of the ideological and institutional elements that characterize later Indian religions. The renouncer tradition played a central role during this formative period of Indian religious history....Some of the fundamental values and beliefs that we generally associate with Indian religions in general and Hinduism in particular were in part the creation of the renouncer tradition. These include the two pillars of Indian theologies: samsara – the belief that life in this world is one of suffering and subject to repeated deaths and births (rebirth); moksa/nirvana – the goal of human existence....."[১৩]

- According to Rhys Davids & Stede (1921–1925), পৃ. 682, "Samaṇa": 'an edifying etymology of the word [is at] DhA iii.84: "samita-pāpattā [samaṇa]," cp. Dh 265 "samitattā pāpānaŋ ʻsamaṇoʼ ti pavuccati"....' The English translation of Dh 265 is based on Fronsdal (2005), পৃ. 69.

- The Pali Canon is the only source for Ajita Kesakambalī and Pakudha Kaccāyana.

- In the Buddhist Pāli literature, these non-Buddhist ascetic leaders – including Mahavira – are also referred to as Titthiyas of Tīrthakas.

- Randall Collins: "Thus, although the Buddha himself was a kshatriya the largest number of monks in the early movement were of Brahman origin. In principle, the Sangha was open to any caste; and since it was outside the ordinary world, caste had no place in it. Nevertheless, virtually all monks were recruited from the upper two classes. The biggest source of lay support, however, the ordinary donor of alms, were the landowning farmers."[৬০]

- According to Rahul Sankrityayan, the 7th-century CE Buddhist scholar Dharmakirti wrote:[৮৯]

vedapramanyam kasyacit kartrvadah/ snane dharmeccha jativadavalepah// santaparambhah papahanaya ceti/ dhvastaprajnanam pancalirigani jadye

The unquestioned authority of the vedas; the belief in a world-creator; the quest for purification through ritual bathings; the arrogant division into castes; the practice of mortification to atone for sin; - these five are the marks of the crass stupidity of witless men. Translated by Rahul Sankrityayan

Belief in the authority of the Vedas, and in a creator, desiring merit from bathing, pride in caste, and practising self denial for the eradication of sins – these five are the marks of stupidity of one whose intelligence is damaged. Translated by Ramkrishna Bhattacharya[৯১][under discussion] - "Mahavira, it is said, proceeded to a place in the neighbourhood where a big yagna was being organized by a brahman, Somilacharya, and preached his first sermon denouncing the sacrifice and converting eleven learned Brahmins assembled there who became his chief disciples called ganadharas."[৯০]

Remove ads

তথ্যসূত্র

উৎস

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads