শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

হিন্দুধর্ম

বিশ্বের প্রাচীনতম জীবিত ধর্ম, জীবনধারা উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

হিন্দুধর্ম ভারতীয় উপমহাদেশীয় ধর্ম বা জীবনধারা।[১] এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম, যার অনুসারী সংখ্যা ১২০ কোটিরও বেশি, বা বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার ১৫-১৬%, যারা হিন্দু নামে পরিচিত।[২][৩][৪] হিন্দু শব্দটি একটি উচ্ছসিত,[৫][৬] এবং হিন্দুধর্মকে বিশ্বের প্রাচীনতম জীবিত ধর্ম হিসেবে দেখা হয়।[৭][৮][৯] অনেক অনুশীলনকারীই তাদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বা চিরন্তন পন্থা হিসাবে উল্লেখ করেন, যেমনটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, যার দ্বারা এর উৎস মানব ইতিহাসের বাইরে, এমন ধারণা বুঝানো হয়।[১০] এ ধর্মের মূলে বেদ হওয়ায় এটি ‘বৈদিক ধর্ম’ নামেও পরিচিত।[১১]

হিন্দুধর্ম হল বিভিন্ন দর্শন এবং ভাগ করা ধারণা, আচার, বিশ্বতাত্ত্বিক ব্যবস্থা, তীর্থস্থান এবং ভাগ করা পাঠ্য উৎস দ্বারা চিহ্নিত একটি বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারা যা ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, পুরাণ, বৈদিক যজ্ঞ, যোগব্যায়াম, আগমিক আচার এবং মন্দির নির্মাণ নিয়ে আলোচনা করে। ধর্মীয় আচারগুলো মূলত ধর্ম (নৈতিকতা), অর্থ (সমৃদ্ধি), কাম (আকাঙ্খা) ও মোক্ষ (ঈশ্বর প্রাপ্তি) এই চারটি অর্জনের লক্ষ্যে পালন করা হয়, যাকে একসাথে বলা হয় পুরুষার্থ; সেইসাথে আছে কর্ম এবং সংসার (মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চক্র)। যজ্ঞ, ধ্যান, পূজা, কীর্তন, ইষ্টনাম জপ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দয়া, সংযম, ধৈর্য, প্রাণীর প্রতি অহিংসা ইত্যাদি চিরন্তন নৈতিক জীবনাচরণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।[১২] বাহ্যিক আচরণ পালন অপেক্ষা মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে, যা অর্জনের জন্য কেউ কেউ জাগতিক বস্তুগত সম্পদ ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে থাকে।[১২][১৩]

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো শ্রুতি ("শোনা") এবং স্মৃতি ("স্মরণীয়") প্রধানত দুটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বেদ হচ্ছে সর্বপ্রধান, সর্বপ্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। আবার ছয়টি আস্তিক দর্শন রয়েছে যা বেদের স্বীকৃতি দেয়। যথা: সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা এবং ব্রহ্মসূত্র।[১৪] যদিও পুরাণকাল বিদ্যাশাস্ত্র হাজার বছরের একটি বংশানুক্রমিক উপস্থাপন করে, বৈদিক ঋষিদের থেকে শুরু করে, পণ্ডিতরা হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে ব্রহ্মতান্ত্রিক অর্থোফ্রাক্সির সংমিশ্রণ বা সংশ্লেষণ হিসাবে বিবেচনা করেন, যার বিভিন্ন শিকড় রয়েছে এবং কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা নেই। এই হিন্দু সংশ্লেষণ বৈদিক যুগের পরে উদ্ভূত হয়, আনু. ৫০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং আনু. ৩০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে, দ্বিতীয় নগরায়নের সময় এবং হিন্দুধর্মের প্রাথমিক ধ্রুপদী যুগে, যখন মহাকাব্য এবং প্রথম পুরাণ রচনা করা হয়েছিল। এটি মধ্যযুগীয় যুগে উন্নতি লাভ করে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পতনের সাথে সাথে।

বর্তমানে হিন্দুধর্মের চারটি বৃহত্তম সম্প্রদায় হল বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম এবং স্মার্তবাদ। হিন্দু গ্রন্থগুলিতে কর্তৃত্ব এবং চিরন্তন সত্যের উৎসগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে এই সত্যগুলির বোঝাপড়া আরও গভীর করতে এবং ঐতিহ্যকে আরও উন্নত করার জন্য কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার একটি শক্তিশালী হিন্দু ঐতিহ্যও রয়েছে।[১৫] হিন্দু ধর্ম ভারত, নেপাল এবং মরিশাসের উপর সর্বাধিক স্বীকৃতপ্রাপ্ত বিশ্বাস। বালি, ইন্দোনেশিয়া,[১৬] ক্যারিবিয়ান, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, ওশেনিয়া, আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চল সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায় পাওয়া যায়।[১৭][১৮]

Remove ads

বুৎপত্তি

সারাংশ

প্রসঙ্গ

হিন্দু শব্দটি এসেছে ইন্দো-আর্য সংস্কৃত সিন্ধু শব্দটি থেকে। সিন্ধু ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক নদীর নাম।[১৯] ঐতিহাসিকভাবে সিন্ধুনদের পূর্বে বর্তমান ভারতকেই হিন্দুদের ভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২০] পরবর্তীকালের আরবি সাহিত্যেও আল-হিন্দ শব্দটির মাধ্যমে সিন্ধু নদ অববাহিকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে।[২১] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতের নামের সমার্থক শব্দ হিসেবে হিন্দুস্তান বা হিন্দুস্থান শব্দটির উৎপত্তি হয়। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ "হিন্দুদের দেশ"।[২২]

প্রথমদিকে হিন্দু শব্দটি ধর্মনির্বিশেষে ভারতীয় উপমহাদেশের সকল অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কেবলমাত্র চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবত ইত্যাদি কয়েকটি ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে যবন বা ম্লেচ্ছদের থেকে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পৃথক করার জন্য শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে।[২৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয় বণিক ও ঔপনিবেশিক শাসকেরা ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসগুলির অনুগামীদের একত্রে হিন্দু নামে অভিহিত করে। ধীরে ধীরে এই শব্দটি আব্রাহামীয় ধর্মসমূহ অথবা অবৈদিক ধর্মবিশ্বাসগুলির (যেমন জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও শিখধর্ম) অনুগামী নন এবং সনাতন ধর্ম নামক ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন সকল ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে পড়ে।[২৪][২৫]

ইংরেজি ভাষাতে ভারতের স্থানীয় ধর্মীয়, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি বোঝাতে হিন্দুইজম বা হিন্দুধর্ম কথাটি চালু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে।[২৬]

Remove ads

সংজ্ঞা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

সার্বিক সহিষ্ণুতা থেকে মতবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল উদারতা ধ্রুপদী পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় এই ধর্মের সংজ্ঞা নিরুপণের প্রধান বাধাস্বরূপ।[২৭] হিন্দুধর্ম মূলত একটি ব্যবহারিক ধর্মচেতনা। একাধিক প্রথা, সংস্কার ও আদর্শ এতে সন্নিবেশিত। তাই অনেকের মতে এই ধর্মের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বেশ অসুবিধাজনক।[২৮] সেই কারণে ‘রিলিজিয়ন’ বা ধর্ম অপেক্ষা ‘রিলিজিয়াস ট্র্যাডিশন’ বা ধর্মসংস্কার হিসেবেই একে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই বৈশিষ্ট্য হিন্দুধর্মকে বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি বিশ্বের সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্মের শিরোপাও দান করেছে।[৭][৮][৯] অধিকাংশ ধর্মীয় সংস্কার পবিত্র ধর্মশাস্ত্র বেদ হতে সঞ্জাত। যদিও এর ব্যতিক্রমও দুর্লভ নয়। কোনো কোনো সংস্কার অনুসারে মোক্ষ বা পারত্রিক মুক্তিলাভের জন্য কিছু প্রথানুষ্ঠান অপরিহার্য। যদিও এই ব্যাপারেও মতানৈক্য বিদ্যমান। কোনো কোনো হিন্দু দার্শনিক মহাবিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের পশ্চাতে এক অস্তিবাদী পরাসত্তার সন্ধান করে ফেরেন, আবার কোনো কোনো হিন্দু নাস্তিকতার চর্চা করে থাকেন। হিন্দুধর্ম কর্মফলের ভিত্তিতে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস রাখে। মোক্ষ এই ধর্মে জন্ম ও মৃত্যুর চক্রাকার বৃত্ত থেকে মুক্তিরই অপর নাম। যদিও হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রের বাইরে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও এই মতবাদে বিশ্বাস রাখে।[২৮] এই কারণে হিন্দুধর্মকে মনে করা হয় বিশ্বের জটিলতম ধর্মবিশ্বাসগুলির অন্যতম।[২৯] এই জটিলতা ব্যতিরেকেও হিন্দুধর্ম যে শুধুমাত্র একটি সংখ্যাগতভাবে সুবৃহৎ জনগোষ্ঠীর ধর্মচেতনা তাই নয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রচলিত এই ধর্মবিশ্বাস পৃথিবীর অধুনা বর্তমান ধর্মগুলির মধ্যে প্রাচীনতমও বটে।[৩০]

ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি তথা বিশিষ্ট দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একে “একটি বিশ্বাসমাত্র” বলতে অস্বীকার করেন। বরং এই ধর্মের যুক্তি ও দর্শনের দিকটি বিচার করে তিনি খোলাখুলিভাবেই এই মত ব্যক্ত করেন যে হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা দান করা অসম্ভব। শুধুমাত্র এই ধর্ম অনুশীলনই করা যায়।[৩১] তেমনই কোনো কোনো পণ্ডিত সুসংজ্ঞায়িত ও রক্ষণশীল ধর্মীয় সংগঠন না বলে হিন্দুধর্মকে “অস্পষ্ট সীমানায়” বর্গায়িত করার পক্ষপাতী। কয়েকটি ধর্মমত হিন্দুধর্মে কেন্দ্রীয়। অন্যগুলি ঠিক কেন্দ্রীয় না হলেও এই পরিসীমার আওতার মধ্যেই পড়ে। এরই ভিত্তিতে ফেরো-লুজি হিন্দুধর্মের সংজ্ঞায়নে একটি “উদাহরণমূলক তাত্ত্বিক অন্বেষণ” (“প্রোটোটাইপ থিওরি অ্যাপ্রোচ”) চালিয়েছেন।[৩২]

ঊনবিংশ শতকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীগণ ‘হিন্দু-ইজম’ শব্দটির প্রয়োগ শুরু করার পর থেকেই হিন্দুধর্ম একটি বিশ্বধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়াও শব্দটির প্রাথমিক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ বা ‘প্রথম যুগের ভারততত্ত্ববিদগণ’, যাঁদের বক্তব্য সাধারণত একপেশে ছিল বলে মনে করা হয়। যদিও হিন্দুধর্মের শিকড় ও তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার প্রাচীনত্বের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। সকলেই স্বীকার করেছেন যে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা থেকে ঐতিহাসিক বৈদিক সভ্যতার প্রাথমিক পর্ব জুড়ে ছিল হিন্দুধর্মের সূচনালগ্ন।[৩৩] কেবলমাত্র ধর্মবৈভিন্ন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বৈদিক সংস্কারের ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের একটি রূপ দান করেছেন পশ্চিমা প্রাচ্যবিদগণ – এমন কথাও বলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু তা সত্য নয়।[৩৪][৩৫][৩৬]

সংজ্ঞা বা ‘হিন্দুইজম’ বা হিন্দুধর্ম শব্দটির দ্বারা কি বোঝায় তা এই কারণেই বলা সম্ভব নয় যে এই ধর্মের কোনো একক প্রতিষ্ঠাতা নেই। হিন্দুধর্মে, বা কারো কারো ভাষ্য অনুযায়ী হিন্দুধর্মসমূহে মোক্ষলাভের প্রণালীটি এক এক সম্প্রদায়ের নিকট এক এক প্রকার। বৈদিক ধর্মের যে রূপগুলি পরিলক্ষিত হয়, তা হিন্দুধর্মের বিকল্প নয় - বরং তার প্রাচীনতম রূপ। তাই পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের লেখায় বৈদিক ধর্ম, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও হিন্দুধর্মের মধ্যে যে প্রভেদ দেখানো হয়ে থাকে তারও বিশেষ যুক্তি নেই।[৩৭] কেউ কেউ মনে করেন, হিন্দুধর্মে কোনো “অনুশাসনের আকারে নিবদ্ধ কোনো একক ধর্মীয় বিশ্বাস” প্রচলিত নেই। এই জন্য ইসলামের বিরাট সংগঠনের পাশে এটিকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ধর্মব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। আবার কেউ কেউ ইহুদি ধর্মের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ একাত্মতার কথাও বলে থাকেন।[২৮]

পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে, ধর্ম কি এবং কীভাবে তা আরও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত তারই বিচারে হিন্দুধর্মকে যাচাই করা হয়।[৩৮] ‘ধর্মবিশ্বাস’ (‘ফেইথ’) শব্দটি ‘ধর্ম’ (‘রিলিজিয়ন’) অর্থে প্রয়োগের ফলে এই বিষয়ে জটিলতা বৃদ্ধি পায়।[২৮] কোনো কোনো পণ্ডিত[৩৯] এবং অনেক হিন্দু দেশীয় ‘সনাতন ধর্ম’-এর সংজ্ঞাটির পক্ষপাতী। এই সংস্কৃত শব্দবন্ধটির অর্থ ‘চিরন্তন ধর্ম (বিধি)’ বা ‘চিরন্তন পন্থা’।[৪০]

Remove ads

উপবিভাগ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

হিন্দুধর্ম আজ একাধিক শাখায় বিভক্ত। দেবতার উপাসনার উপর ভিত্তি করে প্রধান বিভাগগুলি হল বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, স্মার্তবাদ ও শাক্তধর্ম।[৪১][৪২] এছাড়াও হিন্দুধর্ম একাধিক ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস করে। অনেক হিন্দুই বিশ্বাস করে দেবতারা একক, নৈর্ব্যক্তিক যা ঈশ্বরের চূড়ান্ত সরূপ। আবার কিছু হিন্দু মনে করেন যে একটি নির্দিষ্ট দেবতা সকল দেবতার প্রধান এবং বিভিন্ন দেবদেবীরা বিভিন্ন রূপ প্রকাশের মাধ্যমে তারই প্রতিনিধিত্ব করে।[৪৩]

একাধিক ছোটো বিভাগ বা উপবিভাগ লক্ষিত হয়, যাদের অনেকগুলিই পরস্পরের সঙ্গে অংশত যুক্ত। তবে আজকের হিন্দুরা মোটামুটিভাবে পূর্বোক্ত চারটি প্রধান শাখার কোনো না কোনো একটির সদস্য। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, আত্মার পুনরায় দেহধারণ এবং কর্মফল সেইসাথে ধর্ম বিশ্বাস (দায়িত্ব, অধিকার, আইন, আচার, গুণাবলী এবং বেঁচে থাকার সঠিক পথ নির্দেশনার সমস্টি)।

২০০৭ সালে অধিকতর জটিল ও সূক্ষ্ম বিবেচনার নিরিখে একাধিক মতের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের দিকটি বিচার করে ম্যাকড্যানিয়েল - হিন্দুধর্মের ছয়টি জাতিগত "ধরন" বের করেন। এই বিভাগগুলি হলঃ[৪৪]

- লৌকিক হিন্দুধর্ম – বিভিন্ন স্থানীয় ঐতিহ্য ও লৌকিক দেবদেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক বা সম্প্রদায় স্তরের ধর্মবিশ্বাস যা প্রাগৈতিহাসিক কাল বা অন্ততপক্ষে বেদ রচিত হবার আগে থেকে প্রচলিত।

- বৈদিক হিন্দুধর্ম – এই বিশ্বাসটি এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ (বিশেষত শ্রুতিবাদী) সমাজে আজও প্রচলিত।

- বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম – উপনিষদের শিক্ষা অবলম্বনে প্রচারিত। উদাহরণ – অদ্বৈত (স্মার্তবাদ)

- যৌগিক হিন্দুধর্ম – পতঞ্জলি রচিত যোগসূত্র অবলম্বনে প্রচারিত।

- ধার্মিক হিন্দুধর্ম বা প্রাত্যহিক নৈতিকতা – কর্ম ও হিন্দু বিবাহ সংস্কার ইত্যাদি সামাজিক নিয়মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শাখা।

- ভক্তিবাদ – বৈষ্ণবধর্মের অনুরূপ ভক্তিকেন্দ্রিক মতবাদ।

মাইকেলস তিনটি হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু ধার্মিকতার চারটি ধরন আলাদা করেন।[৪৫] তিনটি হিন্দু ধর্মের ধরন হলঃ- "ব্রাহ্মন-সাংস্কৃতিক হিন্দুধর্ম", "লৌকিক ও উপজাতীয় ধর্ম" এবং "প্রতিষ্ঠিত ধর্ম"।[৪৫] হিন্দু ধার্মিকতার চারটি রূপ হল প্রাচীন শাস্ত্রীয় "কর্মফল মার্গ",[৪৫] জ্ঞান মার্গ,[৪৫] ভক্তি মার্গ,[৪৫] এবং সর্বশেষটি হল "বীরত্বমূলক" যার মূলে রয়েছে সামরিক ঐতিহ্য। সামরিক ঐতিহ্যভিত্তিক বীরত্বমূলক ধর্মের একটি উদাহরন হল রাম যাকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়।[৪৬] এরূপ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল রাজনৈতিক হিন্দুধর্ম।[৪৫] "বীরত্বমূলক" ধর্মের অপর নাম বীর্য মার্গ।[৪৫]

মাইকেলের মত অনুযায়ী, নয় জন হিন্দুর মধ্যে অন্তত একজন জন্ম থেকে এক বা উভয় "ব্রাহ্মন-সাংস্কৃতিক হিন্দুধর্ম" বা "লৌকিক ও উপজাতীয় ধর্ম" অনুসারি হয় (অনুশীলন বা অ-অনুশীলন যাই হোক না কেন)। তিনি হিন্দুদের ধর্ম অনুশাসন বেছে নেবার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীকরণ করেন এবং দেখেন যে সবাই "প্রতিষ্ঠিত ধর্মের" একাধিক শাখার যে কোন একটি বাছাই করে। যেমন বৈষ্ণব এবং শিব উপাসক হন। সেই সাথে যদিও ব্রাহ্মণ-সাংস্কৃতিক ধারার পূজা পদ্ধতি করা হয় তবুও পুরোহিত ব্রাহ্মণদের উপর জোর কম দেয়া হয় (যেহেতু গুনার্জনের দ্বারা যে কেউই ব্রাহ্মণের মত পূজা করতে পারে)। তিনি আরও উল্লেখ্য করেন যে "প্রতিষ্ঠিত ধর্মের" অংশ হিসেবে বৌদ্ধ, জৈনধর্ম, শিখধর্ম রয়েছে তবে তারা এখন স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে পালিত হয়। তাছাড়া সৃষ্টিশীল বিশ্বাস নিয়ে আন্দোলন করা ব্রাহ্ম সমাজ, ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বন্ধীয় সমাজ, সেইসাথে বিভিন্ন "গুরু" এবং নতুন ধরনের ধর্মীয় আন্দোলনের পথিকৃৎ মহর্ষি মহেশ যোগী এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ইত্যাদি হল "প্রতিষ্ঠিত ধর্ম" ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থা, সমাজ বা ব্যক্তি।[৪৫] তাদের সকলেরই মূল হল প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বা আদি ধর্ম।

হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি

সনাতন ধর্ম

হিন্দুদের জন্য হিন্দুধর্ম একটি প্রাচীন জীবনধারা। অনেক অনুশীলনকারী হিন্দুধর্মের "প্রচলিত" রূপকে সনাতন ধর্ম বলে উল্লেখ করেন, যার অর্থ "চিরন্তন নীতি" বা "চিরন্তন পথ"।[৪৭] হিন্দুরা মনে করে যে হিন্দুধর্ম হাজার হাজার বছরের পুরোনো। পুরাণ অনুযায়ী, মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণে বর্ণিত ঘটনাগুলি ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই হিন্দুধর্মের সূচনার কথা কল্পনা করে। এখানে ধর্ম শব্দটি আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষাগুলির মতো ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, মূল সংস্কৃত অর্থের পরিবর্তে। হিন্দু জীবনের সব দিক, যেমন সম্পদ অর্জন (অর্থ), আকাঙ্ক্ষার পূরণ (কাম), এবং মুক্তি লাভ (মোক্ষ), এগুলিকে ধর্মের অংশ হিসেবে দেখা হয়, যা "সঠিক জীবনধারা" এবং তাদের পূরণের চিরন্তন নীতির সংজ্ঞায়িত। হিন্দুধর্মের জন্য সনাতন ধর্ম শব্দটির ব্যবহার একটি আধুনিক ধারণা, যা বিশ্বাস করে যে হিন্দুধর্মের উত্স মানব ইতিহাসের বাইরের, যেমনটি হিন্দু গ্রন্থগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৮]

সনাতন ধর্ম "চিরন্তন, চিরসত্য ধারাবাহিকতার" দিকে নির্দেশ করে এবং হিন্দুরা তাদের ধর্মের উত্সকে এভাবেই দেখে থাকে। এটি সেই চিরন্তন সত্য এবং ঐতিহ্য হিসেবে দেখা হয়, যেগুলির উত্স মানব ইতিহাসের বাইরে—যা বৈদিক সাহিত্যে প্রকাশিত (শ্রুতি), যা বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। অনেক হিন্দুর কাছে হিন্দুধর্ম একটি ঐতিহ্য যা প্রাচীন বৈদিক যুগ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পশ্চিমা পরিভাষায় "ধর্ম" বলতে "একক প্রতিষ্ঠাতা থেকে উত্সিত মতবাদ এবং প্রতিষ্ঠান" বোঝানো হয়, যা তাদের ঐতিহ্যের জন্য যথাযথ নয় বলে হ্যাচার মন্তব্য করেছেন।[৪৯]

ঐতিহাসিকভাবে সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্মে ধর্মীয়ভাবে আরোপিত "চিরন্তন" কর্তব্যের দিকে নির্দেশ করে, যেমন সততা, জীবন্ত প্রাণীর প্রতি সহিংসতা থেকে বিরত থাকা (অহিংসা), পবিত্রতা, সদিচ্ছা, দয়া, ধৈর্য, সহনশীলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, উদারতা, এবং তপস্যা। এই কর্তব্যগুলি হিন্দুদের শ্রেণি, জাত বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রযোজ্য ছিল এবং এগুলি স্বধর্মের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ ছিল, যা একজনের শ্রেণি বা জাত অনুযায়ী "নিজস্ব কর্তব্য" এবং জীবনের পর্যায় অনুযায়ী নির্ধারিত। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, হিন্দু নেতারা, সংস্কারক এবং জাতীয়তাবাদীরা হিন্দুধর্মকে বোঝাতে সনাতন ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্মের "চিরন্তন" সত্য এবং শিক্ষা, যা ইতিহাসকে অতিক্রম করে এবং "অপরিবর্তনীয়, অবিভাজ্য এবং পরিশেষে সাম্প্রদায়িক নয়" বলে পরিণত হয়েছে।[৫০]

বৈদিক ধর্ম

কেউ কেউ হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় 'বৈদিক' শব্দের অর্থ হলো 'বেদ থেকে উদ্ভূত বা বেদ অনুসারে' অথবা 'বেদের সাথে সম্পর্কিত'।[৫১] প্রাচীন পণ্ডিতেরা 'বৈদিক' এবং 'অবৈদিক' শব্দ ব্যবহার করতেন, যারা বেদকে জ্ঞান-এর নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং যারা তা করতেন না, তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের জন্য। এইভাবে, বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনকে জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও চার্বাক থেকে পৃথক করা হতো। ক্লাউস ক্লোস্টারমায়ারের মতে, 'বৈদিক ধর্ম' শব্দটি হিন্দুধর্মের প্রথম আত্ম-পরিচয়। অরবিন্দ শর্মার মতে, ঐতিহাসিক প্রমাণে দেখা যায় যে, "চতুর্থ শতাব্দী খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হিন্দুরা তাদের ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বা এর কোনো রূপে উল্লেখ করতেন।"[৫২] ব্রায়ান কে. স্মিথের মতে, "এটি কমপক্ষে বিতর্কিত যে বৈদিক ধর্ম শব্দটি 'হিন্দুধর্ম' বা 'হিন্দু ধর্ম' এর সমানার্থক হতে পারে কিনা, যদি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং মতাদর্শগত নির্দিষ্টতাগুলিকে যথাযথভাবে মেনে নেওয়া হয়।"

অনেক হিন্দু ধর্মগ্রন্থ তাদের 'অবৈদিক' বলে বিবেচনা করে, যারা বৈদিক বর্ণাশ্রম অর্থাৎ 'বর্ণ এবং জীবনধারা' এর শুদ্ধতা প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে পাষণ্ড বা পাখণ্ড বলে চিহ্নিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ভাগবত পুরাণ বৌদ্ধ, জৈন এবং কিছু শৈব সম্প্রদায় যেমন পশুপতি ও কপালিনদেরকে পাষণ্ড (বিধর্মী) হিসেবে গণ্য করে।[৫৩]

অ্যালেক্সিস স্যান্ডারসনের মতে, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব, শক্ত, সৌর, বৌদ্ধ ও জৈন ঐতিহ্যগুলির মধ্যে পার্থক্য করে। তবে, প্রথম সহস্রাব্দের শেষের দিকে ভারতীয় ঐকমত্য হিন্দুধর্মকে একটি জটিল সত্তা হিসেবে গড়ে তুলেছিল, যা বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের বিপরীতে ছিল এবং শুধুমাত্র কিছু অবৈধ শাক্ত-শৈব সম্প্রদায়কে তার বাইরের বলে বিবেচনা করেছিল। মীমাংসা দর্শনের কিছু শাস্ত্রীয় পণ্ডিত পাঞ্চরাত্রিকাগুলিকে অবৈধ মনে করতেন, কারণ তারা বেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কিছু কাশ্মীরি পণ্ডিত গোপন তান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বৈদিক ধর্মের অংশ হিসেবে স্বীকার করেননি। অতিমার্গ শৈব তপস্বী ঐতিহ্য, যা আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দে দৃশ্যমান হয়, বৈদিক ফ্রেমকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং তারা দাবি করেছিল যে তাদের আগম ও আচার-বিধি শুধু বৈধই নয়, বৈদিকদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। তবে, স্যান্ডারসন যোগ করেছেন যে এই শৈব তপস্বী ঐতিহ্য নিজেদেরকে বৈদিক ঐতিহ্যের সত্যিকার অনুসারী হিসেবে দেখত এবং সর্বসম্মতিক্রমে মনে করত যে, "ব্রাহ্মণ্য শ্রুতি ও স্মৃতি সর্বত্র এবং অনন্যভাবে তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে বৈধ, [...] এবং এই কারণে, বেদ মানুষের বৈধ জ্ঞান লাভের একমাত্র মাধ্যম।"[৫৪][৫৫][৫৬]

'বৈদিক ধর্ম' শব্দটি এমন একটি নীতিমালা নির্দেশ করে যা "বেদের উপর ভিত্তি করে", তবে বেদের উপর ভিত্তি করে কী বোঝানো হয়, তা স্পষ্ট নয়, বলে মন্তব্য করেছেন জুলিয়াস লিপনার। বৈদিক ধর্ম বা 'বৈদিক জীবনধারা' মানে এই নয় যে, হিন্দুধর্ম অবশ্যই ধর্মীয় অথবা হিন্দুদের কাছে ঐ শব্দটির একটি সর্বজনীনভাবে গৃহীত প্রচলিত বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ রয়েছে। অনেকের কাছে এটি সাংস্কৃতিক অর্থ বহন করে। অনেক হিন্দুর কাছে বেদের কোনো অনুলিপি নেই, এমনকি তারা কখনও বেদ দেখেননি বা ব্যক্তিগতভাবে কোনো বেদ পড়েননি, যেমন একজন খ্রিস্টান বাইবেলের সাথে বা একজন মুসলমান কুরআনের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। তবুও, লিপনার বলেছেন, "এটি এই বোঝায় না যে তাদের [হিন্দুদের] সমগ্র জীবন বেদ থেকে প্রাপ্ত নয় বা তা কোনোভাবে তা থেকে উদ্ভূত হয় না।"[৫৭]

যদিও অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু নীরবে বেদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেন, এই স্বীকৃতি প্রায়ই "মাত্ৰ একটি ঘোষণা যে কেউ নিজেকে [বা নিজেকে] হিন্দু মনে করেন," এবং "আজকের অধিকাংশ ভারতীয় বেদের প্রশংসা করে কিন্তু বেদের বিষয়বস্তুর প্রতি কোনো বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করে না।" লিপনারের মতে, "কিছু হিন্দু বেদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে, এইভাবে হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এর গুরুত্বকে নীরবে স্বীকার করে।"[৫৭]

হিন্দু আধুনিকতাবাদ

আইনগত সংজ্ঞা

পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

Remove ads

বৈচিত্র্য এবং ঐক্য

সারাংশ

প্রসঙ্গ

বৈচিত্র্য

হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বিশালত্ব। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়; দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ; জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, ত্রিয়া মার্গ ইত্যাদি বিভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে হিন্দুধর্মের বিশালত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাই হিন্দু ধর্মকে প্রায়শই একক ধর্মের পরিবর্তে ধর্মের পরিবার হিসাবে উল্লেখ করা হয়।[web ১] এই ধর্মের পরিবারের প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব, অনুশীলন ব্যবস্থা এবং পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে।[web ২][৫৮][৫৯][৬০][web ৩] হিন্দু ধর্মে "বিশ্বাস বা ধর্মের একীভূত বিশ্বাসের ঘোষিত কোন ব্যবস্থা নেই", [৪৩] বরং এটি ভারতের ধর্মীয় বহুত্ববোধের বিশ্বাসের সমন্বিত একটি বিশাল শব্দ।[৬১] [৬২] ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অনুসারে:

হিন্দু ধর্ম শব্দের একক সংজ্ঞা নিয়ে সমস্যাটির আরেকটি অংশটি হ'ল হিন্দু ধর্মের কোনও প্রতিষ্ঠাতা নেই। [৪৩] এটি বিভিন্ন ঐতিহ্যের সংমিশ্রন[৬৩] যার মধ্যে রয়েছে "ব্রাহ্মণ্যিক অর্থোপ্রেসি, ত্যাগের ঐতিহ্য এবং জনপ্রিয় বা স্থানীয় ঐতিহ্য"। [৪৩]

হিন্দু ধর্মের জন্য একত্রী মতবাদ হিসাবে আস্তিক্যবাদ ব্যবহার করাও কঠিন, কারণ কিছু হিন্দু দর্শন সৃষ্টির একটি তত্ত্ববিদ্যাকে স্বীকার করে, অন্য হিন্দুরা নাস্তিক বা হয়েছে।[৬৪]

হিন্দুধর্মের মূল ও ঐক্য

হিন্দুধর্মের এই বিশালত্বের কেন্দ্রে রয়েছে বেদ চতুষ্ঠয়। বেদে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্মের অন্যান্য সকল শাস্ত্র বেদ হতে উদ্ভুত এবং বেদই এসব শাস্ত্রসমূহের পরম প্রমাণ। হিন্দুবিশ্বাসীদের মতে, ঋষিগণ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দ্বারা বেদের জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। তাই বেদের সাথে কোনো শাস্ত্রের বৈষম্য ঘটলে বেদের সিদ্ধান্তই প্রামাণিক বিবেচিত হয় এবং বেদ বিরুদ্ধ কোনো মতবাদ হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয় না।

Remove ads

ধর্মবিশ্বাস

সারাংশ

প্রসঙ্গ

হিন্দুধর্ম এমনই মূলধারার ধর্মবিশ্বাস যা সুবিস্তৃত ভৌগোলিক ক্ষেত্রে এক বহুধাবিভক্ত জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে বিকাশলাভ করেছে। এই বিকাশলাভ সম্ভবপর হয়েছে মূলত দুটি পন্থায়: হিন্দুধর্মের পুরনো রীতিনীতির নবীকরণ এবং বহিরাগত রীতিনীতি ও সংস্কৃতি থেকে আত্মীকরণ। এর ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিরাট বৈচিত্র্যময় সমাবেশ গড়ে উঠেছে। এই সমাবেশে যেমন স্থান পেয়েছে অসংখ্য ছোটো ছোটো আদিম ধর্মমত, তেমনই স্থান পেয়েছে সমগ্র উপমহাদেশে লক্ষাধিক মতাবলম্বী সমন্বিত প্রধান ধর্মসম্প্রদায়গুলিও। বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্মের থেকে পৃথক ধর্মবিশ্বাসরূপে হিন্দুধর্মের পরিচিতিও তাই এই মতাবলম্বীদের অনুমোদনসাপেক্ষ বিষয়।[৬৫]

হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের প্রধান উপাদানগুলি হল: ধর্ম (নৈতিকতা), সংসার (জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের চক্র), কর্ম (ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়া), মোক্ষ (সংসার থেকে মুক্তি) ও বিভিন্ন যোগ (ধর্মানুশীলনের পন্থা)।[৬৬]

ঈশ্বর ধারণা

ঈশ্বর হিন্দুধর্মের এমন একটি বিষয়, যার সময়কাল ও শাখাভেদে(একেশ্বরবাদ, বহুদেববাদ,[৬৭] সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, ত্রৈতবাদ) বহু অর্থ প্রচলিত রয়েছে। হিন্দু ধর্মের গ্রন্থানুসারে, এই ঈশ্বর নানান রূপের হতে পারে। প্রাচীন শাস্ত্রে, বিষয়ভেদে ঈশ্বর শব্দের অর্থ পরমাত্মা, শাসক, প্রভু, রাজা, রাণী বা স্বামী।মধ্যযুগে হিন্দুশাস্ত্রগুলোর শাখাভেদে ঈশ্বর শব্দের অর্থ ভগবান, পরমেশ্বর, ইষ্টদেবতা বা বিশেষ আত্মা, যা কালক্রমে ব্যক্তি ঈশ্বরের রূপ নেয়।

শৈবমতে ঈশ্বর হচ্ছেন মহাদেব, যিনি তার ভক্তদের কাছে কখনো মহেশ্বর বা কখনো পরমেশ্বর বলে পূজনীয়। বৈষ্ণবধর্মে ঈশ্বর বিষ্ণুর সাথে সমার্থক। আবার ভক্তিবাদে ঈশ্বর হিন্দুধর্মের বহু দেব-দেবীর মধ্যে ভক্তের দ্বারা নির্বাচিত, যিনি এক বা একাধিক হতে পারে। আর্য সমাজ বা ব্রাহ্ম সমাজের মতো আধুনিক ধর্মশাখাগুলোর ক্ষেত্রে ঈশ্বর নিরাকার অদ্বিতীয়, পরমপিতা। যোগশাখায় ঈশ্বর ইষ্টদেবতা বা আদর্শস্থানীয়, প্রকারান্তরে গুরু হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। সনাতন ধর্মের যোগ দর্শনে ঈশ্বরকে ব্যক্তি ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিক ভাবে তাকে ডাকা হয়, তার সাধনা করা হয়। অদ্বৈত বেদান্তে ঈশ্বর এক অদ্বৈতবাদী সত্তা, যিনি জড়ের সাথে জীবের সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম।

দেবতা ও অবতারগণ

হিন্দু দেবতা বলতে যোগশাস্ত্রের ইষ্টদেবতা[৬৮][৬৯], তেত্রিশ বৈদিক দেবতা[৭০] বা শতাধিক পৌরাণিক দেবতাদের কথা বোঝানো যায়[৭১]। বাংলায় দেবতা শব্দটি দেব শব্দের সমার্থক শব্দরূপে বহুল প্রচলিত। যাস্কের মতে ‘দীপ্’ ধাতু হতে দেব শব্দ এসেছে যা প্রকাশার্থক, অথবা যিনি দ্যুস্থানে বা আকাশে থাকেন তিনিই দেব, অথবা যিনি যজ্ঞফল দান করেন তিনিই দেব।[৭২] দেবের স্ত্রীলিঙ্গ হল দেবী। হিন্দুধর্মে দেবতা বলতে উপাস্য বোঝানো হয়।[৭৩][৭৪][৭৫] এদের মধ্যে মুখ্য দেবতারা হলেন বিষ্ণু, শিব, শ্রী বা লক্ষ্মী, পার্বতী বা দুর্গা, ব্রহ্মা, সরস্বতী প্রভৃতি। মুখ্য দেবতার উপাসকরা হিন্দুধর্মের ভিন্ন শাখাগুলোর জন্ম দিয়েছেন যেমন শৈবমত,বৈষ্ণবমত ও শাক্তমত। আবার শাখাগুলোর মধ্যে বহু মিলও রয়েছে।

হিন্দু দেবতাদের অবতারের ধারণাটি বহু প্রাচীন। দেবতারা যখন দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন তাদের অবতার বলা হয়।[৭৬][৭৭] অবতারের অর্থ দেবতাগণ পৃথিবীতে দেহ ধারণ করে অবতরণ হওয়া।[৭৮][৭৯] ভগবদ্গীতায় বলা আছে যে, যখনই ধর্মের পতন ঘটবে, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অধর্মাচারীর বিনাশের উদ্দেশ্যে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং দেহধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।[৭৭]

হিন্দু সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেন হিন্দু দেবগণ। চিত্রকলা ও স্থাপত্যে মূর্তির আকারে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে, বিশেষত ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণে নানান উপাখ্যানে তাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অনেক হিন্দুই তাদের ইষ্টদেবতার রূপে ঈশ্বরকে পূজা করে থাকেন।[৮০][৮১] ইষ্টদেবতার নির্বাচন ব্যক্তিগত,[৮২] আঞ্চলিক বা পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে হয়ে থাকে।[৮২]

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ প্রত্যেক দেবতাকে ঈশ্বরের এক একটি করে বিশেষ জ্ঞান বা প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশক বলে মনে করেন।[৮৩][৮৪] প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তুর মাঝে প্রাচীন ঋষিগণ এক অদৃশ্য শক্তির অনুভব করেছিলেন সহস্ত্র বছর পূর্বেই, যা বহু দেবতার মাঝে একত্ববাদের মূল দর্শন।[৮৫]

- কিছু উল্লেখযোগ্য হিন্দু দেবতা ও অবতারগণ

কর্ম ও সংসার

কর্মের আক্ষরিক অর্থ হল কার্য, ক্রিয়া অথবা করণ এবং বলা যেতে পারে এটি হল "কারণ এবং করণের (কার্যের) নৈতিক ধর্ম"। উপনিষদ্ মতে একজন মানুষ (অর্থাৎ জীবাত্মা) সংস্কার (লব্ধ জ্ঞান) অর্জন করে তার শারিরীক ও মানসিক কর্মের মধ্যে দিয়ে। মানুষের মৃত্যুর পর সমস্ত সংস্কারগুলি যথাযথ ভাবে তার লিঙ্গ-শরীরে (যে শরীর রক্ত-মাংসের শরীর থেকে সুক্ষ অথচ আত্মার থেকে স্থূল) বিদ্যমান থাকে এবং পরজন্মে তার সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ তৈরী করে। সুতরাং, একটি সর্বজনীন, নিরপেক্ষ, এবং অব্যর্থ কর্মের ধারণা মানুষের পুনর্জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, এবং পরিবার সম্পর্কিত ধারণার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ভাগ্য প্রভৃতি ধারণাগুলিকে কর্ম একত্রে সংযুক্ত করেছে।

কার্য, কারণ, জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের বৃত্তাকার পরম্পরাই হল সংসার। দেহধারণ এবং কর্মফল ধারণা সম্পর্কে হিন্দুধর্মে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভগ্বতগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে: বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

- নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা

- ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

অর্থাৎ: মানুষ যেমন জীর্ণ-শীর্ণ পুরোনো বস্ত্রগুলি ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীবাত্মা পুরোনো শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর গ্রহণ করে।

যেখানে সংসার ক্ষণিকের আনন্দ দেয়, যা মানুষকে আরেকটি বিনাশশীল শরীর পরিগ্রহ করতে উত্সাহী করে। সেখানে মোক্ষ এই সংসারের গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে চির আনন্দ ও শান্তির বিশ্বাস প্রদান করে। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস যে অনেকগুলি জন্মান্তরের পর অবশেষে জীবাত্মা মহাজাগতিক আত্মায় (ব্রহ্ম/পরমাত্মা) মিলিত হতে ব্যাকুল হয়।

জীবনের চরম লক্ষ্যকে (চরম লক্ষ্য বলতে এখানে মোক্ষ অথবা নির্বাণ অথবা সমাধি) বিভিন্ন ভাবে বোঝানো হয়েছে: যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতার বোধ; যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে অবিছ্যেদ্য সম্পর্কের বোধ; যেমন সমস্ত বস্তুর সম্পর্কে অদ্বৈত বোধ; যেমন আত্ম বিষয়ক বিশুদ্ধ নিস্বার্থতা ও জ্ঞান; যেমন নিখুঁত মানসিক শান্তিলাভ; এবং যেমন পার্থিব বাসনার থেকে অনাসক্তি বোধ। এই ধরনের উপলব্ধি মানুষকে সংসার এবং পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস থাকার ফলে, মৃত্যুকে পরমাত্মার তুলনায় নেহাত্ই তুচ্ছ মনে হয়। অত:পর, একজন ব্যক্তি যার কোন ইচ্ছা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাকি নেই এবং জীবনের কোন দায়িত্বই বাকি নেই অথবা একটিও রিপু দ্বারা আক্রান্ত নয়, সে প্রায়োপবেশন (সংস্কৃত ভাষায় प्रायोपवेशनम्, যার আক্ষরিক অর্থ হল মৃত্যু কামনায় উপবাসের মাধ্যমে দেহত্যাগ) দ্বারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে।

মোক্ষের ধারণা সংবলিত বিষয়গুলি বিভিন্ন হিন্দু দার্শনিক গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা বিশ্বাস করে যে মোক্ষ লাভের পর একটি জীবাত্মা নিজেকে পরমব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু মনে করতে পারেনা। আবার দ্বৈতবাদীরা নিজেদের ব্রহ্মের অংশ বলে মনে করে, এবং মোক্ষ লাভের পর স্বর্গালোকে ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকাল বাস করবে বলে বিশ্বাস করে। সুতরাং, এক কথায় বলা যায় যে যেখানে দ্বৈতবাদীরা চায় "চিনি খেতে", সেখানে অদ্বৈতবাদীরা চায় "চিনি হতে"।

আধ্যাত্মিক অনুশীলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য

হিন্দু ধর্মে জীবনের তাৎপর্য নিরূপণে ঈশ্বর বা পরমাত্মার অস্তিত্ব, জন্মান্তরবাদ, কর্মফল ইত্যাদি বিষয় জড়িত। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারটি বিষয়ের প্রাপ্তি জীবনের উদ্দেশ্য। এই চারটিকে পুরাষার্থ বলা হয়।

- ধর্ম: "(ধর্মীয় ও সামাজিক) নীতিবোধ, আধ্যাত্মিক ও আনুষ্ঠানিক কর্তব্যকর্ম।

- অর্থ: "(জাগতিক ও অর্থনৈতিক) প্রগতি।"

- কাম: "(পার্থিব) সুখ।"

- মোক্ষ: "(আধ্যাত্মিক) মুক্তি।"

এই চারটি বিষয়ের মধ্যে মোক্ষ হচ্ছে জীবনের চূড়ান্ত প্রাপ্তি। দেহের সঙ্গে যতক্ষন পর্যন্ত জীবাত্মার সম্বন্ধ থাক ততক্ষণ জীব দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। মৃত্যুর পর পুনরায় দেহ ধারণ হয় বলে এই দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। জন্মান্তরের ধারণা অনুযায়ী জীবের জন্ম-মৃত্যু চক্রাকারে চলতে থাকে যতক্ষন না পর্যন্ত জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মোক্ষ লাভ করতে পারে।[৮৬][৮৭] আর এই একাত্ম হওয়ার উদ্দেশ্যই জীবের জন্মের কারণ। হিন্দু ধর্মে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

- ঈশ্বরের সাথে আপনার আত্মার একত্বকে উপলব্ধি করা

- ঈশ্বরের সাথে আপনার চিরন্তন সম্পর্কের উপলব্ধি এবং বৈকুণ্ঠে গমন করা

- ঈশ্বরের করুণা অর্জন

- সকলের মাঝে ঈশ্বরের অবস্থান উপলব্ধি

- চিরপ্রশান্তি অর্জন করা

- বৈষয়িক বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া

স্বর্গ এবং নরকের ধারণা

হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক সাহিত্যে নরক ও স্বর্গের ধারণাগুলি রয়েছে। এখানে অগণিত স্বর্গলোক এবং নরকলোকের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে মৃতের আত্মা তাদের ভাল বা পাপী কাজের উপর নির্ভর করে পুরস্কৃত বা শাস্তি প্রাপ্ত হয়। যে আত্মা নরকের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঞ্চলে পড়েছে সেখান থেকে তাদের উত্তর পুরুষের পিণ্ডদানের মাধ্যমে উদ্ধার পেতে পারে। স্বর্গ বা নরকে একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের করার পরে, আত্মা অবশেষে চুরাশি লক্ষ জীব দেহে পুনর্বার জন্ম হয়ে মনুষ্য দেহ লাভ করে। এভাবে আত্মমুক্তি অর্জনের জন্য একটি নতুন সুযোগ লাভ হয়।[৮৮] অনেক হিন্দু পণ্ডিতের মতে স্বর্গ-নরকের এরূপ ধারণা যথার্থ নয়। তাদের মতে স্বর্গ ও নরক মূলত এই জগৎেই ভোগ হয়ে থাকে। অন্য কোনো জগৎে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

Remove ads

ধর্মগ্রন্থ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

হিন্দুধর্ম "বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক নিয়মের সঞ্চিত কোষাগার"-এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।[৮৯][৯০] লিপিবদ্ধ করার আগে বহু শতাব্দী ধরে, ধর্মগ্রন্থগুলি মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে পদ্য আকারে মুখে মুখে প্রেরিত হয়েছে।[৯১] বহু শতাব্দী ধরে, ঋষিগণ ধর্মশাস্ত্রগুলিকে পরিবর্ধিত এবং তার শিক্ষাসমূহের পরিমার্জন করেছেন। বৈদিক পরবর্তী এবং বর্তমান হিন্দুদের বিশ্বাস, অধিকাংশ হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সাধারণতঃ আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা হয় না। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলির সঙ্গে সংযুক্ত নৈতিকতা এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত রূপক অলঙ্কারযুক্ত অর্থবাদে।[৯২] অধিকাংশ পবিত্র গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ধর্মগ্রন্থগুলি শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

শ্রুতি

শ্রুতি (আক্ষরিক অর্থে: যা শুনতে হয় অর্থাৎ শ্রোতব্য)[৯৩] বলতে প্রাথমিকভাবে বেদকে বোঝায়, যা প্রাচীন ভারতে লিপিবদ্ধ একাধিক গ্রন্থের একটি বৃহৎ সংকলন। ছান্দস্ ভাষায় রচিত বেদই ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। সনাতনীরা বেদকে "অপৌরুষেয়" ("পুরুষ বা লোক" দ্বারা কৃত নয়, অলৌকিক)[৯৪] এবং "নৈর্ব্যক্তিক ও রচয়িতা-শূন্য" (যা নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় এবং যার কোনো রচয়িতা নেই)[৯৫][৯৬][৯৭] মনে করেন। আর্ষ শাস্ত্র অনুযায়ী পরব্রহ্মই সৃষ্টির আদিতে মানব হিতার্থে বেদের জ্ঞান প্রকাশ করেন। সর্বপ্রথম অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চার ঋষি চার বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত হন। পরবর্তিতে তাঁরা অন্যান্য ঋষিদের মাঝে সেই জ্ঞান প্রচার করেন এবং অলিপিবদ্ধভাবে পরাম্পরার মাধ্যমে তা সংরক্ষিত হয়ে এসেছে।[৯৮][৯৯]

বেদের সংখ্যা চার: ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ।[১০০][১০১] প্রত্যেকটি বেদ আবার চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: সংহিতা (মন্ত্র ও আশীর্বচন), ব্রাহ্মণ (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির উপর টীকা), আরণ্যক (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, যজ্ঞ ও প্রতীকী যজ্ঞ) ও উপনিষদ্ (ধ্যান, দর্শন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সংক্রান্ত আলোচনা)।[১০০][১০২][১০৩] যেখানে বেদ ধর্মানুষ্ঠানের উপর কেন্দ্রীভূত, সেখানে উপনিষদ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক শিক্ষার উপর অধিশ্রিত, এবং ব্রহ্ম ও জন্মান্তর বিষয়ে আলোচিত।[৯২][১০৪][১০৫]

স্মৃতি

শ্রুতি ছাড়া অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিকে সামগ্রিকভাবে স্মৃতি (যে বিষয় স্মরণ করা হইয়াছে) বলা হয়। স্মৃতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহাকাব্যগুলি, যা মহাভারত এবং রামায়ণ ইত্যাদিতে নিহিত রয়েছে। ভগবদ্গীতা মহাভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং হিন্দুধর্মের একটি সবচেয়ে জনপ্রিয় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে রাজকুমার অর্জুনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের বলা দার্শনিক শিক্ষা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা কথিত, ভগবদ্গীতা, বেদের সারাংশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১০৬] তবে কখনও কখনও গীতোপনিষদ্ বলে উল্লেখিত, ভগবদ্গীতা, ঔপনিষদি্ক তত্ত্বের কারণে, বিভাগ হিসাবে, প্রায় শ্রুতির মধ্যেই ধরা হয়।[১০৭] স্মৃতির অন্তর্গত পুরাণ, যা বিভিন্ন অবিস্মরণীয় আখ্যায়িকা দ্বারা হিন্দু ধারণা চিত্রিত করে। স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল দেবীমাহাত্ম্যম্, তন্ত্র, যোগসুত্র, তিরুমন্ত্রম্, শিব সূত্র এবং হিন্দু আগম। মনুস্মৃতি হল একটি প্রচলিত নীতিগ্রন্থ, যা সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপর নিবন্ধিত সামাজিক নিয়মাবলী, যা পরে ভারতীয় বর্ণাশ্রম তৈরি করতে সমাজকে সাহায্য করেছে।[১০৮]

Remove ads

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ধর্মানুশীলন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

যোগ

কোনও হিন্দু জীবনের যে লক্ষ্যই নির্ধারণ করুক না কেন, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ঋষিরা বিভিন্ন পদ্ধতি (যোগ) শিখিয়েছেন। যোগ বলতে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগকে বুঝানো হয়। রাজ যোগের একটি অংশ যোগব্যায়াম যা স্বাস্থ্য, প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির জন্য শরীর, মন এবং চেতনাকে গড়ে তোলে।[১০৯] যোগ নিবেদিত গ্রন্থগুলো হল পাতঞ্জলী যোগ সূত্র, হঠ যোগ প্রদীপিকা, ভগবত গীতা এবং তাদের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসেবে উপনিষদ। এসব গ্রন্থে যেসব যোগের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সিদ্ধতা (মোক্ষ বা সমাধি) অর্জন করা কথা বলা হয়েছেঃ

- ভক্তি যোগ - প্রেম এবং নিষ্ঠার পথ

- কর্ম যোগ - সঠিক কর্মের পথ

- রাজ যোগ - ধ্যানের পথ

- জ্ঞান যোগ - জ্ঞান বা প্রজ্ঞা [১১০][৮৭]

বেশিরভাগ হিন্দুধর্মাবলম্বিইভক্তিযোগকে কলিযুগে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। ভক্তিযোগ ছাড়াও একজন ব্যাক্তি অন্য যোগের পথে জীবন পরিচালনা করতে পারেন। অথবা চারটি যোগকে একত্রেও সাধনা করতে পারেন। জ্ঞান যোগের অনুশীলনের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি "ভক্তি" সৃষ্টি হয়, যা ভক্তি যোগের মূল লক্ষ্য। আবার যারা ধ্যান চর্চা করেন (যেমন: রাজা যোগে ) তাদেরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্ম যোগ, জ্ঞান যোগ এবং ভক্তি যোগ অনুসরণ করতে হয়।

ভক্তি

ভক্তি বলতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের অচলা প্রেম, তার মাধ্যমে অংশগ্রহণ এবং একটি ব্যক্তিগত আকাঙ্খার প্রকাশ যা ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে ভক্তকে পরিচালিত করে।[web ৫][১১১] ভক্তি-মার্গ হল আধ্যাত্মিকতা এবং বিকল্প অনেক সম্ভাব্য পথের একটি যার মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করা যায়।[১১২] অন্য পথগুলো হল জ্ঞানের পথ, কর্ম-পথ, রজ-মার্গ (চিন্তা ও ধ্যানের পথ).[১১৩][১১৪]

ভক্তি বিভিন্ন উপায়ে চর্চা করা হয়, মন্ত্র আবৃত্তি থেকে শুরু করে ধ্যান নাম জপ ইত্যাদি। যে কেউ বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে তা করতে পারে,[১১৫] অথবা একটি মন্দিরে মূর্তি অথবা একটি দেবতার পবিত্র প্রতীকীর সামনেও তা করতে পারে।[১১৬][১১৭] সমসাময়িক হিন্দুধর্মে উপাসনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল হিন্দু মন্দির এবং গার্হস্থ্য আসনকক্ষ।[১১৮] বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মন্দিরগুলোতে ভক্তরা ভিড় করেন, কিন্তু অতি সাধারণভাবে বাড়ির বিশেষ অংশে রাখা ঠাকুরঘরে মূর্তি বা গুরুর সামনে বসে প্রার্থনা, পূজা অচর্না করা হয়।[১১৮]

প্রত্যাহিক পূজার একটি পদ্ধতি হল আরতি কীর্ত্তন ও ধূপ দ্বীপ প্রজ্জলণ। ধূপ-দ্বীপের মাধ্যমে ঈশ্বরের স্তুতি পূর্বক গান গেয়ে পূজাকর্ম সম্পাদন করা হয়।[১১৯] উল্লেখযোগ্য আরতি গানগুলো হল ওম জয় জগদীশ হরে যা একটি বিষ্ণু প্রার্থনা আর সুখকর্তা দুখকর্তা যা একটি গণেশ প্রার্থনা।[১২০][১২১] আবার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের মূর্তির পাশাপাশি বিভিন্ন মহাপুরুষ বা অবতারেরও স্তুতি করা হয়[১১৯] উদাহরণস্বরূপ, হনুমানের আরতি করা হয় যেখানে হনুমান নিজেই ঈশ্বরের একজন ভক্ত (হনুমান নিজেই ঈশ্বরের একটি সরূপ)। অনেক মন্দিরে যেমন বালাজি মন্দিরে মূল দেবতা হল একটি বিষ্ণু অবতার।[১২২] স্বামীনারায়ন মন্দিরে এবং বাড়ির পূজায় স্বামীনারায়নের আরতি করা হয় যাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানা হয়।[১২৩]

তীর্থযাত্রা

চতুরাশ্রম

বর্ণ

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ৪টা বর্ণ রয়েছে। যথাঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। আধুনিক হিন্দু পণ্ডিতদের মতে মানুষের কর্মনুসারে এই বর্ণব্যবস্থা হয়ে থাকে। যেমন: যারা সাধনার পথ অনসরণ করেন তারা ব্রাহ্মণ, যারা রাজনীতি বা যুদ্ধের মাধ্যমে জীবনযাপন করেন তারা ক্ষত্রিয়, ব্যবসায়ীগণ বৈশ্য এবং ধর্মহীনরা শূদ্র হয়ে থাকে।

প্রতীকীবাদ

অহিংসা, নিরামিষভোজন এবং অন্যান্য খাদ্যরীতি

হিন্দুরা প্রাণীঅহিংসার চর্চা করে এবং সকল প্রাণকে সম্মান করে। কারণ তারা মনে করে দেবত্ব সব জীবন তথা মানবকুল, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাণীতে বিরাজমান।[১২৪] অহিংসার বিষয়ে উপনিষদ্,[১২৫] মহাভারতে[১২৬] সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ্য রয়েছে।

অহিংসা অনুযায়ী, অনেক হিন্দুধর্ম অনুসারীই জীবনের উচ্চতম উদ্দেশ্যকে সম্মানপূর্বক নিরামিষভোজন করে থাকেন। কঠোর নিরামিষভোজি হিসেবে ভারতে প্রায় ২০-৪২ ভাগ লোক কখনও কোন মাংস, মাছ বা ডিম খায় না (সব ধর্মের অনুগামী অন্তর্ভুক্ত)। বাকিরা কম কঠোর নিরামিষাশী বা অ-নিরামিষাশী হয়।[১২৭] যারা মাংস খেতে চায় তারা প্রানীদের দ্রুত মৃত্যু পদ্ধতি পছন্দ করে। কারণ দ্রুত মৃত্যুর ফলে প্রানীটি কম কষ্ট পায়।[১২৮][১২৯] খাদ্য অভ্যাস অঞ্চল ভেদে ভিন্ন হয়। বাংলাদেশি হিন্দু, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু এবং হিমালয় অঞ্চলে বাস করা হিন্দু, বা নদী উপকূলীয় অঞ্চলের হিন্দুরা নিয়মিত মাংস এবং মাছ খান।[১৩০] কিছু নির্দিষ্ট উৎসব বা অনুষ্ঠানে মাংস এড়িয়ে চলা হয়।[১৩১] হিন্দুরা প্রায় সবসময় গরুর মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে। গরুকে হিন্দু সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে একটি উপকারী ও দুগ্ধমাতার মতো মনে করা হয়,[১৩২] হিন্দু সমাজ নিঃস্বার্থ দানকারীর একটি প্রতীক হিসেবে গরুকে সম্মান করা হয়।[১৩৩] আধুনিক সময়েও কিছু হিন্দু দল বা গোষ্ঠী আছে যারা কঠোর নিরামিষাশী প্রথা মেনে চলেন। অনেকে মাংস, ডিম, এবং সীফুড বর্জিত ডায়েটিং মেনে চলে।[১৩৪] হিন্দু বিশ্বাসে খাদ্য শরীর মন ও আত্মাকে প্রভাবিত করে।[১৩৫][১৩৬] হিন্দু ধর্মীয় রচনা যেমন উপনিষধ[১৩৭] এবং Svātmārāma তে[১৩৮][১৩৯] মিতাহারকে (সংযম খাওয়া) সুপারিশ করা হয়। ভগবদ্গীতার বানী অমৃত ১৭.৮ থেকে ১৭.১০ পযর্ন্ত শ্লোকে শরীর এবং মনের সাথে খাদ্যের সংযোগ বা প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে উল্লেখ্য আছে।[১৪০]

শাক্ত উপাসকেরা এবং বালি ও নেপাল অঞ্চ লের হিন্দুরা প্রাণী বলি প্রথা মেনে চলেন।[১৪১] [১৪২][১৪৩] উৎসর্গকৃত পশু প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[১৪২] উত্সৃষ্ট প্রাণী অনুষ্ঠান খাদ্য হিসাবে খাওয়া হয়.[১৪৪] বিপরীতে, বৈষ্ণব হিন্দু অভিধর্ম ও সবলে প্রাণী আত্মাহুতি বিরোধিতা.[১৪৫][১৪২] প্রাণী অ-সহিংসতার নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিন্দুধর্মে গৃহীত হয়েছে তাই প্রাণী বলি বিরল হয়ে উঠেছে[১৪৬] এবং ঐতিহাসিকভাবে ধীরে ধীরে প্রথাটি প্রান্তিক অনভ্যাসে পরিণত হয়েছে।[১৪৭]

উৎসব

মূল নিবন্ধ: হিন্দু উৎসব

হিন্দু উৎসব (সংস্কৃত: उत्सव; আক্ষরিক অর্থে: উত্তরণ) প্রতীকী ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা সুন্দরভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে ধর্মের পথে চালিত করে।[১৪৮] হিন্দুধর্মে সারা বছর ধরে অনেক উৎসব রয়েছে। হিন্দু দেওয়ালপঞ্জিকাতে সাধারণত তাদের তারিখ নির্ধারিত থাকে।

হিন্দু উৎসব সাধারণত পুরাণের ঘটনা অবলম্বনে, প্রায়শই ঋতু পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে একত্রে উদ্যাপন করা হয়ে থাকে। সাধারণত উৎসবগুলি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে আথবা ভারতীয় উপমহাদেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে উদ্যাপন করা হয়।

কিছু ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হিন্দু উৎসব হল:

- মকর সংক্রান্তি

- মহা শিবরাত্রি[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]

- পোঙ্গল

- দোলযাত্রা

- নবরাত্রি

- সরস্বতী পূজা

- থাইপুসম

- রাম নবমী

- কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী

- গণেশ চতুর্থী

- শিগমো

- দশেরা

- দুর্গা পূজা

- দীপাবলি

- গুদী পাডবা

- উগাদি

- বিহু

- বোনালু

- রথ যাত্রা

- গুরু পূর্ণিমা

- রাখিবন্ধন

- ওনাম্

- গৌরী হব্য

- ছট্ পূজা[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]

- বিষু

- কিছু ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হিন্দু উৎসব

- পরাশক্তি মন্দির-এ দেবী শক্তি, পন্টিয়াক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; নবরাত্রি-এর সময় দেবী হিসাবে লক্ষ্মী, দুর্গা ও সরস্বতী সুশোভিত

- তামিলনাড়ু-এর একটি কার্যালয় পোঙ্গল উৎসব-এর জন্য সজ্জিত

- কেরালা-এর ওনম উত্সবের সময় থিরুবাথিরাকলি নৃত্য

Remove ads

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মন্দির (দেবস্থান)

মন্দির হল ঈশ্বরের পূজাস্থল ও ঈশ্বর বিরাজের জায়গা।[১৪৯] এটা একসঙ্গে মানুষ ও দেবতাদের মিলনস্থল ও কাঠামো। হিন্দুধর্মের ধারণা এবং বিশ্বাস প্রকাশ করতে প্রতীকীবাদী কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর পূজিত হন।[১৫০] একটি মন্দিরে হিন্দু সৃষ্টিতত্বের সব উপাদান প্রতীকী মাধ্যমে উপস্থিত থাকে। সর্বোচ্চ পেঁচান বা গম্বুজ আকৃতির ছাদ প্রতিনিধিত্ব করে ব্রহ্মার বাসভূমি এবং আধ্যাত্মিক মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থল হিসেবে [১৫১] ভাস্কর্য এবং লোগোতে প্রতীকায়িত করা হয় ধর্ম, কাম, অর্থ (জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য), মোক্ষ এবং কর্মফল.[১৫২] বিন্যাস, প্রধান বৈশিষ্ট্য, পরিকল্পনা ও ভবনের প্রক্রিয়া এবং জ্যামিতিক প্রতীক প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানের প্রতিনধিত্ব করে। এভাবে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখায় যে সহজাত বিশ্বাস ও মান রয়েছে তার প্রতিফলণ ঘটে।[১৫০] হিন্দু মন্দির অনেক হিন্দুর (সব না) জন্য আধ্যাত্মিক গন্তব্যস্থল, সেইসাথে শিল্পকলা, বার্ষিক উৎসবস্থল, ষোড়শ সংস্কারের ধর্মানুষ্ঠানস্থল এবং গোষ্ঠীগত উদ্যাপনের কেন্দ্রস্থল।[১৫৩][১৪৯]

আশ্রম

আশ্রম হচ্ছে তপস্বা, আধ্যাত্মিক, যোগিক বা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অন্য কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি স্থান।[১৫৪] অবশ্য প্রাচীনকালে ‘আশ্রম’ শব্দের আরও ব্যাপক অর্থ ছিল। সে সময় ‘আশ্রম’ বলতে সংসার-ত্যাগীদের আবাসস্থল এবং সাধনা বা শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্রকেও বোঝাত। সেখানে সপরিবারে মুনি-ঋষিরা বসবাস করতেন। তখন আশ্রমগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহূত হতো। যেখানে এক বা একাধিক গুরু থাকতেন। তারা ছাত্রদের রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, শাস্ত্র, সাহিত্য, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সে সময় ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল আশ্রমভিত্তিক। পিতা-মাতা নির্দিষ্ট একটি বয়সে সন্তানদের আশ্রমে পাঠিয়ে দিতেন। তারা সেখানে থেকেই অধ্যয়ন করত। বিদ্যার্জন শেষ হলে ছাত্ররা স্নান করে এসে গুরুকে প্রণাম করত। তখন গুরু তাদের আশীর্বাদ করে অধীত বিদ্যা যথার্থভাবে কাজে লাগানোর উপদেশ দিতেন। ছাত্ররা এ বিশেষ দিনে বিশেষ উদ্দেশ্যে স্নান করে আসার পর তাদের বলা হতো স্নাতক, আর গুরু কর্তৃক ছাত্রদের এ বিশেষ আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের নাম ছিল সমাবর্তন।[১৫৫]

একটি আশ্রম ঐতিহ্যগতভাবে হবে, তবে সমসাময়িক সময়ে বিশেষ করে বন বা পাহাড়ি অঞ্চলে মানুষের বাসস্থান থেকে অনেক দূরে অবস্থান, আধ্যাত্মিক নির্দেশনা ও ধ্যানের পক্ষে উপযুক্ত সতেজ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকা আবশ্যক নয়। আশ্রমবাসিরা নিয়মিত আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক অনুশীলন করতেন, যেমন: বিভিন্ন ধরনের যোগ ব্যায়াম। যজ্ঞের মতো অন্যান্য ত্যাগ ও তপস্যাও করা হত।[১৫৬] অনেক আশ্রম গুরু-শিষ্য ঐতিহ্যের অধীনে শিশুদের জন্য গুরুকুল, আবাসিক বিদ্যালয় হিসাবেও কাজ করতো।[১৫৫]

কখনও কখনও আশ্রমে তীর্থযাত্রার লক্ষ্য প্রশান্তি ছাড়াও যুদ্ধে কলাকৌশল নির্দেশনা গ্রহণও ছিলো। রামায়ণে প্রাচীন অযোধ্যার রাজকুমারগণ রাম এবং লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রর যজ্ঞকে রাবণের রাক্ষসদূতদের দ্বারা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে তার আশ্রমে যান। রাজকুমাররা তাদের দক্ষতা প্রমাণ করার পর ঋষিদের কাছ থেকে যুদ্ধবিষয়ক শিক্ষা, বিশেষ করে ঐশ্বরিক অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামরিক নির্দেশনা পান। মহাভারতে কৃষ্ণ তার যুবক বয়সে অধ্যাত্মিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য সন্দিপানির আশ্রমে গিয়েছিলেন।

গুরুকূল

গুরুকুল হল প্রাচীন ভারতের এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে শিষ্য গুরুগৃহে গুরুর সন্নিধ্যে বা তার সঙ্গে বাস করে শিক্ষা গ্রহণ করে। গুরুকুলে থাকার সময়, শিষ্যরা তাদের বাড়ি থেকে দূরে থাকবে। এই সময়টি হতে পারে কয়েকমাস থেকে কয়েক বছর। শিষ্যগণ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করে এবং গুরুকে তার দৈনন্দিন জীবনে সাহায্য করে, এর মধ্যে দৈনন্দিন গৃহস্থালির জাগতিক কাজগুলোও করা হয়। কিছু পণ্ডিত বলেন, এই কার্যগুলো জাগতিক নয় বরং শিষ্যদের মধ্যে স্ব-শৃঙ্খলা জাগ্রত করার জন্য শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ।[১৫৭] শিক্ষা শেষে শিষ্য গুরুকুল ত্যাগ করার পূর্বে গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন।[১৫৮][১৫৯]

তীর্থক্ষেত্র

Remove ads

ইতিহাস

সারাংশ

প্রসঙ্গ

হিন্দুধর্ম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম তবে হিন্দু নামটি আধুনিকালের দেওয়া। এর প্রাচীন নাম হল সনাতন ধর্ম। আবার এই ধর্ম বৈদিক ধর্ম নামেও পরিচিত। এই ধর্ম বেদ এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এ ধর্মত্ত্বের মূল কথা হল ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সকল কিছুর অস্তিত্ব এবং সকল কিছুর মূলেই স্বয়ং ঈশ্বর। খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০০-২৬০০ অব্দের দিকে যখন কিনা হাপ্পান যুগ ছিল ঠিক সেই সময়ই এ ধর্মের গোড়ার দিক। অনেকের মতে খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০-৫০০ অব্দ। কিন্তু ইতিহাস বিশ্লেষকদের মতে আর্য (বা Aryan) জাতিগোষ্ঠী ইউরোপের মধ্য দিয়ে ইরান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০-২৫০০ অব্দের মধ্যে, তারাই ভারতে বেদ চর্চা করতে থাকে এবং তারা সমগ্র ভারতে তা ছড়িয়ে দেয়।

আর্য জাতিগোষ্ঠীরা অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলত। তারা চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এরা হলঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই সম্প্রদায়গুলো তৈরি করার অন্যতম কারণ হল কাজ ভাগ করে নেওয়া অর্থাৎ এক এক সম্প্রদায় এর লোক এক এক ধরনের কাজ করবে। অনেকের মতে হিন্দু শব্দটি আর্যদেরকে আফগানিস্তানের বাসিন্দা বা আফগানেরা দিয়েছে তারা সিন্দু নদের তীরবর্তী সনাতন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসিদেরকে হিন্দু বলত, আর এই ভাবেই হিন্দু নামটি এসেছে। এই সনাতন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসিরাই বেদ শ্রুতিবদ্ধ করেন অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে বেদ আয়ত্ত করেন। বেদ কোন একজন সাধু বা সন্ন্যাসির লব্ধকৃত নয়, বেদ হল বহু সাধু সন্ন্যাসিদের লব্ধকৃত এক মহান শ্রুতিবদ্ধ গ্রন্থ যা প্রথম অবস্থায় সবার মনে মনে ছিল পরে তাকে লিপিবদ্ধ করা হয়। বেদ এই লিঙ্কটির মাধ্যমে বেদ সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন। তখন কার যুগে এই বেদের আধিপত্য ছিল ব্যাপক, অর্থাৎ সমাজের সকল কাজ বেদের মাধ্যমে চলত কারণ বেদে সমাজ চালানো, চিকিৎসা করা, গণনা করা এমন সব উপাদানই আছে। এই কারণে তখনকার সভ্যতাকে বলা হয় বৈদিক সভ্যতা।

এই বৈদিক সভ্যতায় অর্থাৎ ঐ আমলে কোন মূর্তি পূজা করা হত না। সেই সময় হিন্দুদের প্রধান দেবতা ছিলেন ইন্দ্র, বরুন, অগ্নি এবং সোম। তারা যজ্ঞের মাধ্যমে পূজিত হত। তখনকার ঈশ্বর আরাধনা হত যজ্ঞ এবং বেদ পাঠের মাধ্যমে। সকল কাজের আগে যজ্ঞ করা ছিল বাঞ্ছনীয়। সে আমলে কোন মূর্তি বা মন্দির ছিল না। ধারণা করা হয়ে থাকে যে খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ১০০ অব্দের মধ্যে রামায়ণ এবং মহাভারত শ্রুতিবদ্ধ হয়। বর্তমানে এই সমস্ত মহান ধর্ম গ্রন্থগুলোর লিখিত রূপ হয়েছে। এই রামায়ণ এবং মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে ধর্ম এবং যুদ্ধের কাহিনী। এছারাও পুরাণ নামে যে ধর্মগ্রন্থগুলো রয়েছে তাতে দেবতাদের এবং অসুরদের যুদ্ধ নিয়ে ঘটনা আছে।

যুগকরণ

জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬),তাঁর দ্য হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া (১৮১৭) গ্রন্থে,[১৬০] ভারতের ইতিহাসের তিনটি পর্যায়ক্রম করেছেন, যেমন হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ সভ্যতা।[১৬০][১৬১] এই যুগকরণ, ভ্রান্ত ধারনা বৃদ্ধির জন্য সমালোচিত হয়েছে।[১৬২] আরেকটি যুগকরণ হল "প্রাচীন, ধ্রুপদী, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক সময়ের" মধ্যে বিভাগ।[১৬৩] স্মার্ট[১৬৪] এবং মাইকেলস[১৬৫] মনে হয় মিল-এর যুগকরণ অনুসরণ করেছেন,[note ১] যেখানে ফ্লাড[৪৩] এবং মুয়েস[১৬৭][১৬৮] "প্রাচীন, ধ্রুপদী, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক সময়সীমার" অনুসরণ করেছেন।[১৬৯]

বিভিন্ন যুগকে "ধ্রুপদী হিন্দুধর্ম" হিসেবে মনোনীত করা হয়:

- স্মার্ট ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ এবং ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যের সময়কে "প্রাকধ্রুপদ" বলেন। এটা উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মতত্ত্ব[note ২], জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম-এর জন্য গঠনমূলক সময়। স্মার্ট-এর মতে, "ধ্রুপদী যুগ" ১০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ স্থায়ী হয়, এবং ভারতের "ধ্রুপদী হিন্দুধর্ম" প্রস্ফুটিত হওয়া এবং মহাযান-বৌদ্ধধর্ম-এর বিকাশ ও ক্ষয় সমানুপাতিক।[১৭১]

- মাইকেলস-এর মতে, ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ এবং ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যের কাল একটি "তপস্বী সংস্কারবাদ"[১৭২] যুগ, যেখানে ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ এবং ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যের যুগ "ধ্রুপদী হিন্দুধর্ম"-এর সময়, যেহেতু "বৈদিকধর্ম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি সন্ধিক্ষণ" আছে।[১৭৩]

- মুয়েস এক দীর্ঘ যুগ পরিবর্তনের পার্থক্য করেন, যেমন ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ এবং ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, যা তিনি "ধ্রুপদী যুগ" বলেন। মুয়েস-এর মত অনুযায়ী, হিন্দুধর্মের কিছু মৌলিক ধারণা, যেমন কর্মবাদ, পুনর্জন্মবাদ ও "আত্মউদ্বোধন এবং রূপান্তর", বৈদিকধর্মে যা বিদ্যমান ছিল না, এই সময় বিকশিত হয়।[১৭৪]

| স্মার্ট[১৬৪] | মাইকেলস (আনুপূর্বিক)[৪৫] |

মাইকেলস (বিস্তারিত)[৪৫] |

মুয়েস[১৬৮] | ফ্লাড[১৭৫] |

| সিন্ধু সভ্যতা এবং বৈদিক যুগ (৩০০০ – ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) |

প্রাকবৈদিক ধর্ম (১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত)[১৬৫] |

প্রাকবৈদিক ধর্ম (১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত)[১৬৫] |

সিন্ধু সভ্যতা (৩৩০০ – ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) |

সিন্ধু সভ্যতা (২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) |

| বৈদিকধর্ম (১৭৫০ – ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) |

প্রারম্ভিক বৈদিক যুগ (১৭৫০ – ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) |

বৈদিক যুগ (১৬০০ – ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) |

বৈদিক যুগ (১৫০০ – ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) | |

| মধ্য বৈদিক যুগ (১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে) | ||||

| প্রাকধ্রুপদী যুগ (১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ – ১০০ খ্রিষ্টাব্দ) |

অন্তিম বৈদিক যুগ (৮৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে) |

ধ্রুপদী যুগ (৮০০ – ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) | ||

| তপস্বী সংস্কারবাদ (৫০০ – ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) |

তপস্বী সংস্কারবাদ (৫০০ – ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) |

মহাকাব্য এবং পৌরাণিক যুগ (৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) | ||

| ধ্রুপদী হিন্দুধর্ম (২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ – ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ)[১৭৩] |

প্রাকধ্রুপদী হিন্দুধর্ম (২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ – ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ)[১৭৬] |

মহাকাব্য এবং পৌরাণিক যুগ (২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ – ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) | ||

| ধ্রুপদী যুগ (১০০ – ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ) |

"স্বর্ণযুগ" (গুপ্ত সাম্রাজ্য) (৩২০ – ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ)[১৭৭] | |||

| ধ্রুপদোত্তর হিন্দুধর্ম (৬৫০–১১০০ খ্রিষ্টাব্দ)[১৭৮] |

মধ্যযুগীয় এবং পুরাণোত্তর যুগ (৫০০ – ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) |

মধ্যযুগীয় এবং পুরাণোত্তর যুগ (৫০০ – ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) | ||

| হিন্দু মুসলমান সভ্যতা (১০০০ – ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) |

মুসলমান শাসন এবং "হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়সমূহ" (১১০০ – ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ)[১৭৯] |

মুসলমান শাসন এবং "হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়সমূহ" (১১০০ – ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ)[১৭৯] | ||

| আধুনিক যুগ (১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমানকাল) |

আধুনিক যুগ (১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমানকাল) | |||

| আধুনিক যুগ (১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ – বর্তমানকাল) |

আধুনিক হিন্দুধর্ম (১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে)[১৮০] |

আধুনিক হিন্দুধর্ম (১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে)[১৮০] |

প্রাকবৈদিক ধর্ম (১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত)

বৈদিক যুগ (১৭৫০-৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)

উত্পত্তি

| |||||||||

বৈদিক ধর্ম

পাণ্ডুলিপি

সার্বজনীন নির্দেশ

"দ্বিতীয় নগরায়ণ" (৫০০-২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)

ধ্রুপদী হিন্দুধর্ম (২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ-১১০০ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রাকধ্রুপদী হিন্দুধর্ম (২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ-৩০০ খ্রীষ্টাব্দ)

"স্বর্ণযুগ" (গুপ্ত সাম্রাজ্য) (৩২০-৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

ধ্রুপদোত্তর হিন্দুধর্ম - পৌরাণিক হিন্দুধর্ম (৬৫০-১১০০ খ্রিষ্টাব্দ)

- আরও দেখুন ধ্রুপদোত্তর যুগ এবং হিন্দুধর্ম মধ্যযুগ

মুসলমান শাসন ও হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়সমূহ (১১০০-১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

আধুনিক হিন্দুধর্ম (১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে)

Remove ads

জনসংখ্যার বিচারে হিন্দুধর্ম

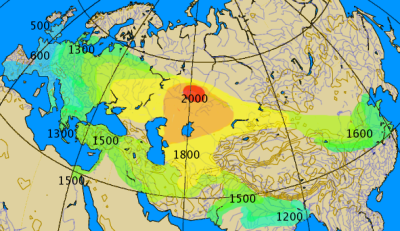

হিন্দুধর্ম ভারতের একটি প্রধান ধর্ম। দেশের ১২১ কোটি (২০১২ সালের গণনা অনুযায়ী) জনসংখ্যার প্রায় ৮০.৫% (প্রায় ৯৬ কোটি) মানুষ হিন্দুধর্মালম্বী।[web ৬] অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা পাওয়া যায় নেপাল (২.৩ কোটি), বাংলাদেশ (২.১ কোটি) এবং ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপ (৩৩ লক্ষ) প্রভৃতি যায়গায়। এছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভিয়েতনামী চ্যাম সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দুধর্ম অনুসরণ করে।[১৮২]

দেশ অনুসারে হিন্দুধর্ম (২০০৮ এর পরিসংখ্যান) থেকে দেশের নিরীখে সর্বাধিক অনুপাতে হিন্দুধর্মালম্বী:

নেপাল ৮১.৩%[web ৭]

নেপাল ৮১.৩%[web ৭] ভারত ৮০.৫%[web ৮]

ভারত ৮০.৫%[web ৮] মরিশাস ৪৮.৫%[web ৯]

মরিশাস ৪৮.৫%[web ৯] গায়ানা ২৮%[web ১০]

গায়ানা ২৮%[web ১০] ফিজি ২৭.৯%[web ১১]

ফিজি ২৭.৯%[web ১১] ভুটান ২৫%[web ১২]

ভুটান ২৫%[web ১২] ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ২২.৫%[web ১৩]

ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ২২.৫%[web ১৩] সুরিনাম ২০%[web ১৪]

সুরিনাম ২০%[web ১৪] শ্রীলঙ্কা ১২.৬%[web ১৫]

শ্রীলঙ্কা ১২.৬%[web ১৫] বাংলাদেশ ৮%[web ১৬]

বাংলাদেশ ৮%[web ১৬] কাতার ৭.২%[web ১৭]

কাতার ৭.২%[web ১৭] ফ্রান্স (রেউনিওঁ দ্বীপ) ৬.৭%[web ১৮]

ফ্রান্স (রেউনিওঁ দ্বীপ) ৬.৭%[web ১৮] মালয়েশিয়া ৬.৩%[web ১৯]

মালয়েশিয়া ৬.৩%[web ১৯] বাহরাইন ৬.২৫%[web ২০]

বাহরাইন ৬.২৫%[web ২০] কুয়েত ৬%[web ২১]

কুয়েত ৬%[web ২১] সিঙ্গাপুর ৫.১%[web ২২]

সিঙ্গাপুর ৫.১%[web ২২] সংযুক্ত আরব আমিরাত ৫%[web ২৩]

সংযুক্ত আরব আমিরাত ৫%[web ২৩] ওমান ৩%[web ২৪]

ওমান ৩%[web ২৪] বেলিজ ২.৩%[web ২৫]

বেলিজ ২.৩%[web ২৫] সেশেল ২.১%[web ২৬]

সেশেল ২.১%[web ২৬]

জনসংখ্যার দিক থেকে, খ্রিস্টান এবং ইসলামের পরে হিন্দুধর্ম হল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম।

Remove ads

সমালোচনা, নিপীড়ন, এবং বিতর্ক

সারাংশ

প্রসঙ্গ

সমালোচনা

হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদ এর জন্য বহুল সমালোচিত। বর্ণ ব্যবস্থায় উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং নিম্ন শ্রেণীর দলিতের (শুদ্র) মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে। কারণ শুদ্রদের নিম্নশ্রেণীর বলে মনে করা হত।[১৮৩] তাদেরকে ছোঁয়া এবং তাদের থেকে দুরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটত।[১৮৪] আধুনিক সময়ে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের হিন্দুধর্ম ফিরিয়ে আনার বিষয়টিকেও সমালোচনা করা হয় এবং একে হিন্দুধর্ম আধিপত্য বিস্তারের কর্ম হিসেবে দেখা হয় বিশেষ করে ভারতে।[১৮৫] হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্ব নিয়ে প্রায়ই হয় সমালোচনা করা হয় কারণ তারা ডানপন্থী মতামত পোষণ করে এবং কখনও কখনও হিংসাত্মক কাজও করে। এরূপ উগ্রবাদী আচরণকে কিছু লোক নাৎসিবাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নিপীড়ন

হিন্দুরা ঐতিহাসিক এবং চলমান উভয় অভিজ্ঞতায় ধর্মীয় নিপীড়ন এবং পদ্ধতিগত ধর্মীয় হিংস্রতার শিকার হয়ে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে জোরপূর্বক ধর্মান্তর,[১৮৬][১৮৭] নথিভুক্ত গণহত্যা,[১৮৮][১৮৯][১৯০] এবং মন্দির, উপাশনালয়, পূজা মন্ডপ, দেব মূর্তি ভাংচুর।[১৯১][১৯২] ঐতিহাসিক নিপীড়ন বেশি ঘটেছে মুসলমান শাসকদের সময়[১৯২][১৯৩] এবং খ্রিস্টান মিশনারীর দ্বারা।[১৯৪] এর মধ্যে মুঘল আমলে বিশেষ করে, আওরঙ্গজেবের অধীনে হিন্দুরা নৃশংসভাবে নির্যাতিত হত এবং জিজিয়া কর দিতে বাধ্য হত।[১৯৫] গোয়ায় ১৫৬০ সালের পর্তুগিজ অধিকরণের সময় হিন্দুরা সবচেয়ে নিষ্ঠুর নিপীড়নের শিকার হয়।[১৯৬] ভারত দেশভাগের সময়ে প্রায় ২,০০,০০০ থেকে এক মিলিয়ন মানুষ (মুসলিম এবং হিন্দু উভয়) হত্যা করা হয়।[১৯৭] আধুনিক কালেও হিন্দুরা বিশ্বের বহু অংশে বৈষম্যের ও নিপীড়নের সম্মুখীন হন বিশেষ করে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ফিজি এবং অন্যান্য দেশে।[১৯৮][১৯৯] সবচেয়ে বড় কারণ হল জোরপূর্বক ধর্ম রূপান্তর।[২০০]

ধর্মান্তর বিতর্ক

আধুনিক যুগে, হিন্দুধর্ম থেকে এবং হিন্দুধর্মে ধর্মান্তর একটি বিতর্কিত বিষয়। কেউ কেউ ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ধর্মান্তরের মত প্রকাশ করে থাকেন তবে উভয়ই হিন্দুধর্ম অনুযায়ী নীতি গর্হিত কাজ।[২০১]

ভারতের বাইরে হিন্দু ধর্মীয় রূপান্তর সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বিশেষ করে ভারতীয় উপদ্বীপ থেকে ভারতের মার্চেন্ট ও ব্যবসায়ীরা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দুধর্মের ধারণা প্রচার করেন যার ফলে ধর্মান্তর হয়।[২০২][২০৩][২০৪] ভারতের মধ্যে, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং পাঠগত প্রমাণ রয়েছে যেমন দ্বিতীয় শতকে (বিসিই) হেলিওডোরাস পিলার অনুসারে গ্রিক ও অন্যান্য বিদেশীদের হিন্দুধর্ম রূপান্তরিত করা হত।[২০৫][২০৬] খ্রিষ্টান, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ধর্মান্ধকরণ, ধর্মান্তরকরণ বা আধিপত্য বিস্তারের ধারাটি খুবই সাম্প্রতিক এবং এই ধারা ১৯শ শতকে শুরু হয়।[২০৭][২০৮][note ৩]

Remove ads

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও দল

বহু পুরাতন ধর্ম হওয়ায় সময়ের পরিক্রমায় বহু সাধু, ধর্মগুরু, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, আবিষ্কারকসহ অনেক ব্যক্তিত্ব দেখা পাওয়া যায় যারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সমাজ, ধর্ম, পরিবেশ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বহু শাখায় তাদের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সেরকম উল্লেখ্য কিছু ব্যক্তিত্ব ও দলের নাম:

- ঋষিগণ

- ভৃগু

- নারদ

- দত্তাত্রেয়

- বশিষ্ঠ

- বিশ্বামিত্র

- মার্কন্ডেয়

- অগস্ত্য মুনি

- গার্গী

- জনক

- রাম

- হনুমান

- শ্রীকৃষ্ণ

- পাণিনি

- কপিল

- বাল্মীকি

- ব্যাস

- বাৎস্যায়ন

- বাসব

- ভাস্কর

- রামানুজ

- জয়দেব

- মধ্বাচার্য

- চৈতন্য

- তুলসী দাস

- তুকারাম

- অত্রি

- যাজ্ঞবল্ক্য

- শ্রীরাম

- যাস্ক

- সুগ্রীব

- লক্ষ্মণ

- ভরত

- শত্রুঘ্ন

- যুধিষ্ঠির

- ভীম

- অর্জুন

- নকুল

- সহদেব

- দ্রৌপদী

সুফিবাদের উপর প্রভাব

সারাংশ

প্রসঙ্গ

আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া তার হিন্দুসিয়াত ওয়া তাসুর বইতে বলেন, আরব ও পাশ্চাত্য বহু একাডেমিকের মতে, ইবনে আরাবী, জালালুদ্দিন রুমি, বায়োজিদ বোস্তামি, আব্দুল কাদির জিলানি, মনসুর হাল্লাজ সহ আরও বহু প্রাথমিক সময়ের সুফি সাধক ইন্দো ইউরোপীয় অর্থাৎ ভারতীয়, ইরানীয় ও পাশাপাশি গ্রিক ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মদর্শনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ছিলেন, এই দাবির পক্ষে যেসব একাডেমিক, তারা হলেন, আল বিরুনি, ইহসান ইলাহী জহির, আনওয়ার আল-জুন্দি, উইলিয়াম জোন্স, আলফ্রেড ক্র্যামার, রোজেন, গোল্ডজিহার, মোরেনো, রবিন হর্টন, মনিকা হর্স্টমান, রেনোল্ড নিকোলসন, রবার্ট চার্লস জাহনার, ইবনে তাইমিয়া, মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী ও আলি জায়ুর।[২১২]

হিন্দুধর্মের মতো সুফিগণও পুনর্জন্মকে তানাসুখ নামে সমর্থন করে থাকে। আল বিরুনি তার তাহক্বীক মা লিলহিন্দ মিন মাকুলাত মাকুলাত ফী আলিয়াক্বল'আম মারযুলা (ভারতের বক্তব্য নিয়ে সমালোচক গবেষণাঃ যৌক্তিকভাবে গ্রহণীয় নাকি বর্জনীয়) বইয়ে হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে সুফিবাদের মিল দেখিয়েছেন, আত্মার সাথে রুহ, তানাসুখের সাথে পুনর্জন্ম, ফানাফিল্লাহর সঙ্গে মোক্ষ, ইত্তিহাদের সাথে জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন, হুলুলের সাথে নির্বাণ, ওয়াহদাতুল উজুদের সাথে বেদান্ত, সাধনার সঙ্গে মুজাহাদা।[২১২]

জার্মান বংশোদ্ভূত ভারতবিদ মনিকা বোহ'ম-তেতেলবাখ বা মনিকা হর্স্টম্যান দাবি করেন যে, পাচটি যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে সুফিবাদের উৎস হল ভারত ও হিন্দুধর্ম, যেগুলো হলোঃ প্রথমত, অধিকাংশ প্রাথমিক সুফি ছিল অনারব, যেমন ইব্রাহিম বিন আদহাম, ও শাকিক আল বলখি, বায়েজিদ বোস্তামি, ইয়াহিয়া ইবনে মুয়ায আল-রাযী, দ্বিতীয়ত, সুফিবাদ প্রথম উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে ভারতের নিকটবর্তী ইরানের বর্তমান খোরাসান (পূর্বনাম পার্থিয়া, যাকে গ্রিকরা ডাকতো আর্যনা বা আর্যদের অঞ্চল নামে) প্রদেশে, তৃতীয়ত, ইসলাম আগমনের পূর্বে ইরানের পার্শ্ববর্তী তুর্কিস্তান ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম ও সংষ্কৃতির মিলনকেন্দ্র, চতূর্থত, মুসলিমরা নিজেরাই তাদের ধর্মে ভারতীয় প্রভাবের কথা স্বীকার করে, পঞ্চমত, প্রথম সুফিবাদ বা ইসলামী রহস্যবাদ এর অভ্যাস ও পদ্ধতির দিক থেকে ভারতীয় ছিল, কোন কারণ ছাড়াই নিজেকে পূর্ণরূপে সপে দেওয়া এবং নিজেদের সফরকে নির্জনতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য রহস্যবাদকে ব্যবহার করা এবং একে মহিমান্বিত করে তাকে ব্যবহার করা হল মূলত ভারতীয় মতবাদ হতে উৎপন্ন।[২১২]

ওয়াহদাত আল-উজুদের সূফী ধারণা অদ্বৈত বেদান্তে দাবি করা বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি।[২১৩] জিয়াউর রহমান আজমি দাবি করেন, ওয়াহাদাতুল উজুদের উৎপত্তি হিন্দুধর্মের বেদান্ত দর্শন থেকে, যা ইবনে আরাবি ভারত সফরের পর তার মক্কা বিজয় গ্রন্থে লিখেছেন, যা খলীফা আল মামুনের শাসনামলে আরবিতে অনূদিত হয় এবং মনসুর হাল্লাজ অসংখ্যবার ভারত সফরের সময় বিভিন্ন গ্রন্থে এই ধারণার কথা লিখেছেন।[২১২] ভারত সফরের পর বাগদাদে ফিরে হাল্লাজ ধ্যানরত অবস্থায় বলতেন, أنا الحق("আনাল্ হাক্ক") "আমিই পরম সত্য", যা তিনি নিয়েছিলেন ভারত ভ্রমণের সময় মহাবাক্য দর্শনের একটি বাক্য "অহম ব্রহ্মাস্মি" থেকে।[২১৪]

সুফি ধর্মবিদ মার্টিন লিংস বলেছেন,

রাজকুমার দারা শিকো (মৃত্যু ১৬১৯) ছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সুফি মতাবলম্বী পুত্র। তিনি বলেছিলেন, সুফিবাদ ও হিন্দুদের অদ্বৈত বেদান্তের মধ্যে শুধু পারিভাষিক পার্থক্য ছাড়া বাকি সবই এক।[web ২৭]

সুফিবাদের মুরাকাবাকে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ধ্যানের সাথে তুলনা করা হয়।[২১৫] গোল্ডজিহার ও নিকোলসন মনে করেন যে, সুফিরা তাদের জুব্বা পরার রীতি বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে, যাকে সুফিরা ইসলামী নবী মুহাম্মাদের আদর্শ বলে দাবি করে থাকে।[২১৫]

সুফি ইসলামে ফানার ধারণাকে হিন্দুধর্মের সমাধির সাথে তুলনা করা হয়েছে।[২১৬]

বায়েজিদ বোস্তামী ইসলামের সুফি সংস্করণে মোক্ষ ও নির্বাণ তত্ত্বকে বাক্বা নামে আমদানি করেছেন।[২১৭]

হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদ, ইন্দো-ইউরোপীয় বৈরাগ্যবাদ ও আঞ্চলিক মুনি, ঋষি, ফকির তথা বাউল দর্শন সুফি মতবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

ভারতে মুসলিম সুফির পাশাপাশি হিন্দু সুফি সাধকগণও বিদ্যমান রয়েছে।

জিয়াউর রহমান আজমী ইসলাম সম্পর্কে সুফিবাদের সাথে হিন্দুধর্মের সম্পর্কের বলেন,

মুসলমানদের মধ্যে যারা হিন্দুত্ব-প্রভাবিত সুফিবাদের সাধনা করেছে, তারা ইসলামের সঠিক আকিদা বিকৃত করে ছেড়েছে—... উপরন্তু এ সুফিগণ ইসলামি আকিদার সঙ্গে মূর্তিপূজার বিশ্বাসের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। এর বড় প্রমাণ, ভারতজুড়ে বহু কবরের ওপর নির্মিত সমাধিসমূহ ও এসবকে কেন্দ্র করে সংঘটিত তাওয়াফ, সিজদা ও সাহায্যপ্রার্থনার মতো কুফরি কর্মকাণ্ড। এসব কাজ মূলত হিন্দুরা করে থাকে তাদের মন্দিরকে কেন্দ্র করে।[২১৮]

আরও দেখুন

- হিন্দুধর্ম

- হিন্দু

- হিন্দুধর্মে নাস্তিকতা

- হিন্দুধর্মের ইতিহাস

- হিন্দু দেওয়ালপঞ্জিকা

- হিন্দু দেবতা

- হিন্দু শাখাসম্প্রদায়

- হিন্দু পুরাণ

- হিন্দু জাতীয়তাবাদ

- দেশ অনুসারে হিন্দুধর্ম

- হিন্দুধর্মে বেদের ভূমিকা

- হিন্দু নীতিশাস্ত্র

- হিন্দু গুরু

- হিন্দু মন্দিরগুলির তালিকা

- বিশিষ্ট হিন্দুদের তালিকা

- ধর্মান্তরিত হিন্দুদের তালিকা

- হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত নিবন্ধ তালিকা

- ধর্ম ও রীতিনীতি সম্পর্কিত

- ভারতের ধর্মবিশ্বাস

- প্রাচ্য দর্শন

- হিন্দু দর্শন

- বৌদ্ধধর্ম

- জৈনধর্ম

- শিখধর্ম

- ইসলাম ধর্ম

- খ্রিস্টধর্ম

- ইহুদি ধর্ম

- জরথুস্ত্রীয় ধর্ম

- খ্রিস্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম

- বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম

- হিন্দু–ইসলাম সম্পর্ ও হিন্দুধর্ম

- ইহুদি ধর্ম ও হিন্দুধর্ম

- জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্ম

- শিখধর্ম ও হিন্দুধর্ম

- আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্ম

- আদি-ইন্দো-ইরানীয় ধর্ম

পাদটীকা

- The controversy started as an intense polemic battle between Christian missionaries and Muslim organizations in the first half of the 19th century, where missionaries such as Karl Gottlieb Pfander tried to convert Muslims and Hindus, by criticizing Qur'an and Hindu scriptures.[২০৮][২০৯][২১০][২১১] Muslim leaders responded by publishing in Muslim-owned newspapers of Bengal, and through rural campaign, polemics against Christians and Hindus, and by launching "purification and reform movements" within Islam.[২০৭][২০৮] Hindu leaders joined the proselytization debate, criticized Christianity and Islam, and asserted Hinduism to be a universal, secular religion.[২০৭]

তথ্যসূত্র

উৎস

আরও পড়ুন

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads