শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

কালিদাস

ধ্রুপদী সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার (সম্ভাব্য ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী) উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

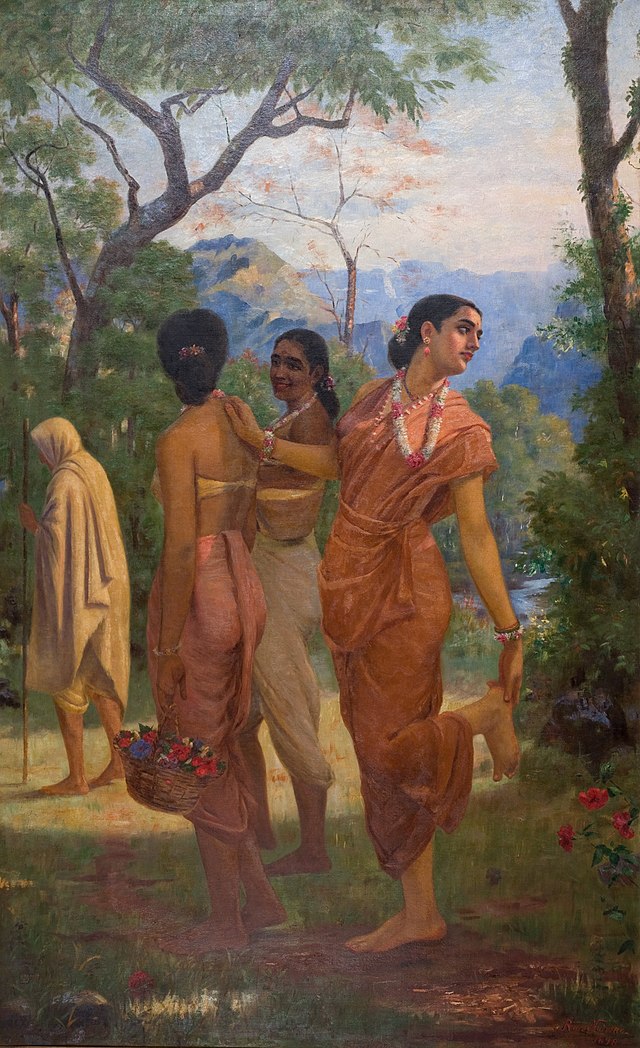

কালিদাস ছিলেন ধ্রুপদি সংস্কৃত ভাষার এক বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার। ইংরেজ কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের মতো দেখা হয় তাকে সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যে।.[১] তার কবিতা ও নাটকে হিন্দু পুরাণ ও দর্শনের প্রভাব আছে। কালিদাস প্রাচীন যুগের ভারতীয় কবি। তিনি সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিরূপে পরিচিত। যদিও তার জীবনকাহিনি সম্পর্কে বিশেষ নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কিংবদন্তি অনুসারে, তিনি প্রথম জীবনে মূর্খ ছিলেন এবং বিদুষী স্ত্রী বিদ্যাবতী কর্তৃক অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করতে গেলে দেবী সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত হন।

এই নিবন্ধটির রচনা সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। কারণ ব্যাকরণ, রচনাশৈলী, বানান বা বর্ণনাভঙ্গিগত সমস্যা রয়েছে। (অক্টোবর ২০২৩) |

তার সময়কাল নিয়ে দুটি মত প্রচলিত। প্রথম মতে, তিনি খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তার মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র ছিলেন শুঙ্গবংশীয় রাজা, যাঁর শাসনকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫-৪৮ অব্দ। অপর মতে, তার সময়কাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে। বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি হিসাবেই তার খ্যাতি সমধিক। কালিদাসের বহু রচনায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, রাজধানী উজ্জয়িনী ও রাজসভার উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত গ্রন্থে কালিদাসের সপ্রশংস উল্লেখ আছে। গুরু গোবিন্দ সিং কর্তৃক লিখিত শিখদের দ্বিতীয় ধর্মগ্রন্থ 'দশম' গ্রন্থ অনুসারে, ব্রহ্মার সাতজন অবতারের মধ্যে কালিদাস একজন। [২]

কালিদাস মেঘদূতম্, কুমারসম্ভবম্, রঘুবংশম্, ঋতুসংহার, শৃঙ্গাররসাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক, পুষ্পবাণবিলাস নামক কাব্য, নলোদয় ও দ্বাদশ-পুত্তলিকা নামে দুটি আখ্যানকাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশীয়ম, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নামে তিনটি নাটক রচনা করেন।

Remove ads

জীবন

কালিদাসের রচনা অত্যন্ত সুপরিচিত হলেও, তার জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। জানা যায়, তিনি ছিলেন দেবী কালীর (মতান্তরে সরস্বতীর) ভক্ত। একটি কিংবদন্তি অনুসারে, এক রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু কবি ছিলেন গণ্ডমূর্খ। এজন্য রাজকন্যা তাকে অপমান করলে, তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে যান। তখন তার আরাধ্যা দেবী তাকে রক্ষা করেন ও বর দেন। দেবীর বরে তিনি কবিত্বশক্তি অর্জন করেন। পরে রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় তার স্থান হয়। কথিত আছে, রাজা কুমারদাসের রাজত্বকালে সিংহলে এক গণিকার হাতে তিনি নিহত হন।

Remove ads

অবস্থান

কালিদাস ঠিক কোন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেছেন, তার বাসস্থান ছিল হিমালয়ের কাছে; আবার কেউ বলেছেন উজ্জয়িনী অথবা কলিঙ্গে। এই তিনটি অনুমানের কারণ হল, কুমারসম্ভবম্ গ্রন্থে হিমালয়ের বর্ণনা, মেঘদূত গ্রন্থে প্রকাশিত উজ্জয়িনীর প্রতি তার ভালবাসা এবং রঘুবংশম্ গ্রন্থে বর্ণিত কলিঙ্গ-সম্রাট হেমাঙ্গদের স্তুতিবাদ।

সাহিত্যকর্ম

নাটক

- মালবিকাগ্নিমিত্রম্

- অভিজ্ঞানমশকুন্তলম্

- বিক্রমোর্বশীয়ম্

কাব্যগ্রন্থ

একাধিক কালিদাস তত্ত্ব

সারাংশ

প্রসঙ্গ

এম. শ্রীনিবাসাচারী এবং টি.এস নারায়ণ শাস্ত্রী সহ কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে "কালিদাস" এর নামে আরোপিত রচনাগুলি একক ব্যক্তির নয়। শ্রীনিবাসাচারিয়ারের মতে, ৮ম এবং ৯ম শতাব্দীর লেখকরা তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন যারা 'কালিদাস' নামে বিখ্যাত। এই লেখকদের মধ্যে রয়েছেন দেবেন্দ্র ( কবি-কল্প-লতা লেখক), রাজশেখর এবং অভিনন্দ। শাস্ত্রী এই তিনজন কালিদাসদের কাজের তালিকা নিম্নরূপভাবে করেছেনঃ [৩]

- কালিদাস ওরফে 'মাতৃগুপ্ত': সেতু-বন্ধ এবং তিনটি নাটক ( অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ , মালবিকাগ্নিমিত্রম্ এবং বিক্রমোর্বশীয়ম্ ) এর লেখক।

- কালিদাস ওরফে 'মেধারুদ্র': কুমারসম্ভবম্, মেঘদূত এবং রঘুবংশের লেখক।

- কালিদাস ওরফে কোটিজিৎ: ঋতুসংহার, শ্যামলা-দণ্ডকম্ এবং শৃঙ্গারতিলক সহ অন্যান্য রচনার লেখক।

শাস্ত্রী "কালিদাস" নামে বিখ্যাত আরও ছ'জন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা: পরিমল কালিদাস ওরফে পদ্মগুপ্ত ( নবসহসঙ্ক কাব্যের লেখক), কালিদাস ওরফে যমককবি ( নলোদয় এর লেখক), নব কালিদাস (চম্পু ভাগবত এর লেখক) আকবরিয়া কালিদাস ( কতিপয় সমস্যা বা ধাঁধা এর লেখক ) , অষ্টম কালিদাস ( লম্বোদর প্রহসন লেখক), এবং অভিনব কালিদাস ওরফে মাধব ( সংক্ষেপ-শঙ্কর-বিজয়ম্ এর লেখক)। [৩]

কে. কৃষ্ণমূর্তির মতে, "বিক্রমাদিত্য" এবং "কালিদাস" উপাধি যথাক্রমে যেকোন 'পৃষ্ঠপোষক রাজা' এবং যেকোন 'সভাকবি'কে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাধারণ বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। [৪]

Remove ads

প্রভাব

সারাংশ

প্রসঙ্গ

কালিদাসের রচনাবলি ইংরেজি ভাষায় একাধিকবার অনূদিত হয়েছে। পরে জার্মান ভাষাতেও কালিদাসের রচনাবলি অনূদিত হয়। জার্মানির বিখ্যাত কবি গ্যেটে ও হারডার কালিদাসের রচনার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।[৫] ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিল্পীদেরও কালিদাসের রচনা অনুপ্রেরণা জোগায়। ১৯৬১ সালে ভি শান্তারাম অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ অবলম্বনে তার স্ত্রী চলচ্চিত্রটি তৈরি করেন। আর আর চন্দ্র কালিদাসের জীবনালেখ্য অবলম্বনে ১৯৬৬ সালে তৈরি করেন তামিল চলচ্চিত্র মহাকবি কালিদাস। ১৯৮৩ সালে কন্নড় ভাষায় নির্মিত কবিরত্ন কালিদাস ছবিতে অভিনয় করেন রাজকুমার।[৬] ১৯৬০ সালে তেলুগু ছবি মহাকবি কালিদাস ছবিতে অভিনয় করেছিলেন এ নাগেশ্বর রাও।[৭]

কালিদাস ও বাঙালির উত্তরাধিকার

অমরতার আর এক নাম কালিদাস। তার শুভ আবির্ভাবের ক্ষনটি নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিবাদের অন্ত নেই, কিন্তু তার সৃষ্টি সেই ধূসর ইতিহাসকে পেরিয়ে দিব্যি আমাদের কালে চলে এসেছে। একেই বলে কালজয়িতা ।অতীতের অন্ধকারময়তা থেকে বেরিয়ে এসে যে কবিবর ,জ্যোতিষ্ক দীপ্তির ন্যায় সমগ্র কবিমানস কে আলোকিত করেছিলেন,তিনি অবশ্যই কবিপতি কালিদাস। বাল্মীকি বা ব্যাসদেবের মতো না হলেও ভারতবর্ষের অগণিত কবি যে কালিদাসের কাব্যসুধা পান করে মুগ্ধ হয়েছেন এবং তার কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়ে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেছেন - এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। লৌকিক কাব্য নাটকের জগতে কালিদাস সার্বভৌম সম্রাট। কালিদাসীয় সাহিত্যের এই প্রভাব ভারতীয় কবি ও নাট্যকারদের উপর যথেষ্ট রয়েছে। শুধুমাত্র সংস্কৃত নাট্যকারদের ক্ষেত্রে নয় প্রাকৃত ও নব্যভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যের ওপর ও কালিদাসের প্রভাব লক্ষ করা যায়।তাই কালিদাসের কাব্য সর্বভারতীয় সংস্কার ও বিশিষ্টতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

কালিদাস 'ঋতুসংহার','মেঘদূত','রঘুবংশ',ও 'কুমারসম্ভব' -এই চারটি কাব্য এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্র','বিক্রমোর্বশীয়' ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'-এই তিনখানি বিখ্যাত নাটক রচনা করেন। কালিদাসের এই অমর সৃষ্টি পরবর্তিকালে বাংলা সাহিত্যিকদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।কালিদাসের প্রেমচেতনা সম্ভোগের সীমা ছাড়িয়ে ত্যাগের আদর্শে পবিত্র রূপ লাভ করেছে। একথা বলা অনুচিত না যে কালিদাসের সাহিত্যের প্রেম পরবর্তি বাংলা সাহিত্যকে সমৃমদ্ধ করেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধুর কাকলীতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি কালিদাসের প্রেম ও চেতনার ছায়া বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে । বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার রূপ বর্ণনায় যে সমস্ত উপমা ব্যবহার করেছেন ,তার মধ্যে কালিদাসের প্রভাব আবিষ্কার করা দুরূহ নয়।কালিদাসের মেঘদূত এর উত্তর মেঘে বিরহিণী প্রিয়ার বর্ণনায় যক্ষ যে উপমার প্রয়োগ করেছেন ,বৈষ্ণব পদের বিরহকথায় রাধার তানব দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায় যে বৈষ্ণব প্রেম কবিতা সংস্কৃত প্রেম কবিতারই সাক্ষাত উত্তরাধিকারী । বাংলার বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের যক্ষ বিলাপের বিপ্রলম্ভের সুর শ্রুত হয় । মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যা বর্ণনায় কালিদাসের রচনায় সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় ।আবার প্রকৃতির পাশে দাঁড়িয়ে বাঙালি কবিরা কালিদাসকে স্মরণ করেছেন । তবে একথা অনস্বীকার্য যা প্রাচীন বাংলা কাব্যে প্রকৃতির বহিরঙ্গ চিত্রাঙ্কনে কালিদাসের সঙ্গে সাদৃশ্য বস্তুগত। কালিদাসের রচনার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের সমস্ত শাখায় পরিলক্ষিত হয়। তাই কালিদাসকে বাঙালি সাহিত্য সাধকদের উত্তরাধিকারী বললে ভুল হয় না। কালিদাসের রচনার প্রভাব সুদূর অতীতকাল থেকে শুরু করে আধুনিক কালের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পরিলক্ষিত হয়।

কালিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

যারা নিপুণ ভাবে রবীন্দ্র রচনাবলী আলোচনা করেছেন,এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি যাদের পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ, তারা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার সাথে কালিদাসের কবি প্রতিভার এক অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথ আশৈশব সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবি মানসের গঠনে কালিদাসের সাথে স্বাভাবিক ঐক্য ছিল। ঐ কারণে সংস্কৃত সাহিত্যের কবি বর্গের মধ্যে তিনি কালিদাসের উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অন্য একাধিক কবির বন্দনা করেছেন বটে কিন্তু ,সে সমস্তের মধ্যে কেমন যেন একটা তটস্থতা আছে।

কিন্তু কালিদাসের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে স্তুতি করেছেন তার মূলে আছে তন্ময়ীভাব বা complete indentation। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের শৈশবের কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন, তিনি নিজেও কালিদাসের মুগ্ধ ভক্ত। সাহিত্য সমালোচনা মহলে চালু আছে যে রবীন্দ্র রচনার বহু উপাদান কালিদাসের সৃষ্টির থেকে গৃহীত। তবে এ কথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের রচনা থেকে যে সমস্ত উপাদান গ্রহণ করেছেন,তা প্রতিভার দ্বারা আপনার সম্পদ করে তুলেছেন । তাকে বহুগুণ মূল্যবান করে নতুন সৃষ্টী রূপে পাঠককে উপহার দিয়েছেন।কালিদাসের কাব্যের প্রেম ,বিশেষ করে বিরহ, প্রকৃতির রহস্যময়তা প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুরূপ ভাব সেখানে অঙ্কিত হয়েছে,সেখেনে এই সকল ভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতার তারতম্য লক্ষ করা যায়। কালিদাসের কাব্য যা অস্পষ্ট বা classical কাব্য সুলভ সাধারণী কৃত ভাব মাত্র, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তা প্রায় ব্যাপক , গভীর, সুক্ষ পরিমার্জিত ও ব্যক্তি জীবনের অনুভূতির স্পন্দনে আবেগময় ও প্রাণচঞ্চল। কালিদাসীয় কাব্যের রসে ,রবীন্দ্র কবি চিত্ত কালিদাসেরই চিত্ত বৃত্তির সঙ্গে এমন ভাবে এক হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য স্থানে সেই প্রাচীন কাব্যের আবহাওয়া অবলীলা ক্রমে আপন কাব্যে ঘনিয়ে তুলেছেন।

কালিদাসের সেই কবি খ্যাতি তার সমসাময়িক কবি সমাজের ঈর্ষা বিশদ্গারকে উপেক্ষা করে অম্লান রূপে বিরাজমান। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের স্থান যেমন সুদৃঢ়, রবীন্দ্রনাথ কে নানা বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে । কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার তীক্ষ্ণ দ্যূতি শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে উদ্ভাসিত করেছে। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের দুই প্রতিনিধি স্থানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। দুজনের কবি মানসের মৌলিক গঠন এত সুগভীর অন্তরঙ্গ সূত্রে আবদ্ধ যে কাব্য রসিকগণের নিকট এটি একটি পরম রহস্য বলে মনে হয়। অথচ কোথায় কালিদাসের কাল আর কোথায় বিদিশা, কোথায় সে দশান জনপদ, কোথায় নির্বিন্ধ্যা –শিপ্রা- রেবা – বেত্রবতী, কোথায় সেই উদয়ন কথা কোবিদ গ্রাম বৃদ্ধগণের বিশ্রম্ভোগোষ্ঠী? আর কোথায় বা ঊনবিংশ শতাব্দীর অপরাধে কোলাহল মুখরিত কলকাতা মহানগরীর প্রান্তশায়ী জোড়াসাঁকো গলির ঠাকুরবাড়ি? এই রূঢ় বাস্তব পরিবেশেই পারিবারিক গৃহ শিক্ষকের কাছে কালিদাসের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দীক্ষা -

“মন্দাকিণী-নির্ঝর- শিকরানাং বোঢ়া মূহু কল্পিত –দেবদারু যদবায়ুরন্বিষ্ঠমৃগৈঃ কিরাঃ তৈরাসেব্যতে ভিন্ন শিখণ্ডীতবর্হঃ।।”

‘কুমারসম্ভব’ এর এই শ্লোকটি বালক রবীন্দ্রনাথের মনে এক অব্যক্ত বেদনার সঞ্চার করেছিল।

Remove ads

আরো পড়ুন

- K.D. Sethna. Problems of Ancient India, p. 79-120 (chapter: "The Time of Kalidasa"), 2000 New Delhi: Aditya Prakashan. আইএসবিএন ৮১-৭৭৪২-০২৬-৭ (about the dating of Kalidasa)

- V. Venkatachalam. Fresh light on Kalidasa's historical perspective, Kalidasa Special Number (X), The Vikram, 1967, pp. 130–140.

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

আরও পড়ুন

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads