Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Ambraser Heldenbuch

Frühneuhochdeutsche Prunkhandschrift der Heldenepik, in den Jahren 1504-1516 vom Bozener Zöllner Hans Ried im Auftrag Kg. Maximilians I. angefertigt Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Das Ambraser Heldenbuch ist eine handschriftliche Sammlung mittelalterlicher Heldenepen und kleinerer höfischer Erzählungen des 12. und 13. Jahrhunderts; es enthält u. a. das Nibelungen-, das Kudrunlied, Hartmanns von Aue Erec, Biterolf und Dietleib und Klagebüchlein sowie Meier Helmbrecht. Zahlreiche Stücke der Sammlung sind sonst nirgends überliefert – daher die überragende Bedeutung des Kodex für die Geschichte der deutschen Literatur.

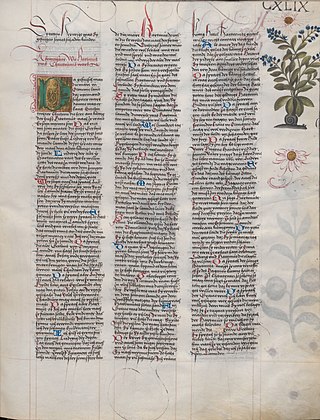

Der Kodex im Riesenformat von 46 × 33,5 cm umfasst 243 Pergamentblätter, die jeweils dreispaltig beschrieben und an ihren Rändern mit floralen Dekorationen geschmückt sind. Die Sammlung wurde im Auftrag des Kaisers Maximilian I. 1504–1516/17 von dem Zollschreiber Hans Ried in Bozen (Südtirol) zusammengetragen und kalligraphisch niedergeschrieben.[1][2] Zunächst wurde der Prachtkodex auf Schloss Ambras in Tirol aufbewahrt; seit 1806 befindet sich die Handschrift in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien (Signatur Cod. Ser. nova 2663).[3][4]

Remove ads

Inhalt des Heldenbuches

Zusammenfassung

Kontext

Die Auflistung erfolgt nach der tatsächlichen Reihenfolge im Heldenbuch, zusätzlich soll die Einteilung der Texte nach Gattung verdeutlicht werden.

Höfische Texte

- Der Stricker, Frauenehre (Handschrift d)

- Moritz von Craon (einzige erhaltene Handschrift)

- Hartmann von Aue, Iwein (Handschrift d)

- Hartmann von Aue, Das (1.) Büchlein / Die Klage (einzige erhaltene Handschrift)

- Das sogenannte zweite Büchlein (einzige erhaltene Handschrift)

- Heinrich von dem Türlin (?), Der Mantel (einzige erhaltene Handschrift)

- Hartmann von Aue, Erec (einzige weitgehend vollständig erhaltene Handschrift)

Heldenepen

- Dietrichs Flucht (Handschrift d)

- Die Rabenschlacht (Handschrift d)

- Nibelungenlied (Handschrift d)

- Die Nibelungenklage (unvollständig, Handschrift d)

- Kudrun (einzige erhaltene Handschrift)

- Biterolf (einzige erhaltene Handschrift)

- Ortnit (Handschrift A)

- Wolfdietrich A (einzige erhaltene Handschrift)

Kleinepiksammlung (außer 'Pfaffe Amis')

- Die böse Frau (einzige erhaltene Handschrift)

- Herrant von Wildon, Die getreue Ehefrau (einzige erhaltene Handschrift)

- Herrant von Wildon, Der verkehrte Wirt (einzige erhaltene Handschrift)

- Herrant von Wildon, Der nackte Kaiser (einzige erhaltene Handschrift)

- Herrant von Wildon, Die Katze (einzige erhaltene Handschrift)

- Ulrich von Liechtenstein, Frauenbuch (einzige erhaltene Handschrift)

- Wernher der Gartenaere (= Werner der Gärtner), Meier Helmbrecht (Handschrift A)

- Der Stricker, Pfaffe Amis (Handschrift W)

- Wolfram von Eschenbach, Titurel (Bruchstück, Handschrift H)

- Der Priester Johann (Bruchstück, einzige erhaltene Handschrift)

Remove ads

Die Sprache des Heldenbuchs

Zusammenfassung

Kontext

Der Schreiber des Ambraser Heldenbuchs, Hans Ried, der als landesfürstlicher Zöllner am Eisack in Bozen amtete, hat Anfang des 16. Jahrhunderts diese Sammlung mittelalterlicher Texte aus teilweise verschiedenen Sprachregionen des Deutschen in eine einheitliche, zeitgenössische Sprachform übertragen. Dabei handelt es sich um ein südbairisches Frühneuhochdeutsch, der maximilianischen Kanzleisprache sehr nahestehend, wenn nicht mit ihr identisch. Früher ging man davon aus, dass Hans Ried seine mittelhochdeutschen Vorlagen oft missverstand und Fehler bei der sprachlichen Umsetzung machte. Inzwischen wird jedoch immer deutlicher, dass er die Texte sehr genau und sorgfältig abschrieb und sich im Zuge der langjährigen Arbeit an der Handschrift auch eine recht gute Kenntnis des Mittelhochdeutschen des 12. und 13. Jahrhunderts aneignen konnte. Von manchen Werken (z. B. 'Helmbrecht', Nibelungenlied) dürften ihm Abschriften in bairisch-österreichischer Schreibsprache vorgelegen haben, bei denen die Verständnisschwierigkeiten geringer waren. In der südbairischen Region hatte sich die Schreibsprache vom Mittelalter bis ins frühe 16. Jahrhundert nicht so stark verändert wie in nördlicheren Regionen, und selbst die Maximilianische Kanzleisprache enthielt noch viele ans Mittelhochdeutsch erinnernde Elemente.

Für die Editionsphilologie stellt das Ambraser Heldenbuch eine Herausforderung dar, da 15 der enthaltenen Dichtungen in wesentlichen Teilen nur hier überliefert sind und ältere Handschriften gar nicht oder nur in Fragmenten existieren.

Remove ads

Siehe auch

Literatur

- Ambraser Heldenbuch. Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Codex Vindobonensis Series Nova 2663 der österreichischen Nationalbibliothek. Kommentar von Franz Unterkircher (= Codices selecti, 43), Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 1973.

- Hans Wierschin: Das Ambraser Heldenbuch Maximilians I. 3 Tle., Bozen: Athesia 1976.

- Johannes Janota: Artikel Ambraser Heldenbuch. In: Verfasserlexikon. 2. Auflage, Bd. 1, Sp. 323–327.

- Waltraud Fritsch-Rößler (Hrsg.): cristallîn wort. Hartmann-Studien 1. Rahmenthema: Das Ambraser Heldenbuch. Wien, Berlin: Lit-Verlag 2008.

- Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters, begonnen von Hella Frühmorgen-Voss und Norbert H. Ott, hrsg. von Ulrike Bodemann, Kristina Freienhagen-Baumgardt, Pia Rudolph und Nicola Zotz, Bd. 6/5 (Heiltumsbücher – 'Herzog Ernst'). München 2015, S. 381–389.

- Philipp Trettin: Das Ambraser Heldenbuch Maximilians I. Texte und Kontexte der Sammelhandschrift. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie durch die Philosophische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2016 (PDF).

- Mario Klarer (Hrsg.): Kaiser Maximilian I. und das Ambraser Heldenbuch. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag 2019, ISBN 978-3-205-23265-0.

Remove ads

Weblinks

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads