Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Arpeggione-Sonate

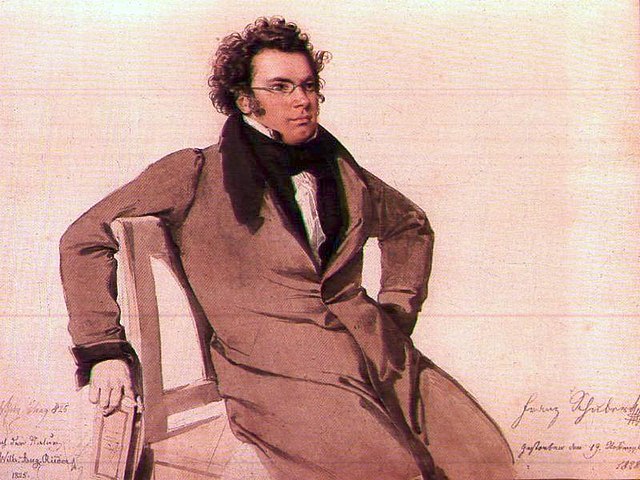

Sonata in a-Moll für Arpeggione und Klavier von Franz Schubert Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Sonate in a für Arpeggione und Klavier, D 821, kurz auch als Arpeggione-Sonate bezeichnet, ist ein kammermusikalisches Werk für Arpeggione und Klavier von Franz Schubert (1797–1828), das im Jahr 1824 entstanden ist.

Entstehung und Rezeption

Zusammenfassung

Kontext

Franz Schuberts Arpeggione-Sonate entstand im November 1824 in Wien kurz nach seinem zweiten Aufenthalt in Zelis für ein Instrument, das Johann Georg Stauffer Anfang der 1820er-Jahre entwickelt hatte und unter Bezeichnungen wie „Bogen-Gitarre“ oder „Gitarre-Violoncell“ geführt wurde. Schuberts Sonate ist die einzige Komposition, in der es als Arpeggione bezeichnet wird. Vermutlich war die Sonate für den Instrumentalisten Vincenz Schuster gedacht, der sich für das neue Instrument einsetzte und das Werk laut Vorwort des 1871 im Verlag J. P. Gotthard postum erschienenen Erstdrucks im November 1824 auch uraufführte.[1] Dieser Erstdruck enthielt je eine Stimme für Violine oder Violoncello, da der Arpeggione damals bereits wieder vergessen war. Schon dem Autograph Schuberts, das in der Bibliothèque Nationale in Paris aufbewahrt wird, lag eine Violinstimme von der Hand Anton Diabellis bei.[2] Wegen der dafür geeigneten Stimmlage des Arpeggiones wird auch die Bratsche eingesetzt. Darüber hinaus existieren Transkriptionen der Melodiestimme für Kontrabass. Da im Original nur wenige Doppelgriffe für die Melodiestimme notiert sind, werden auch Blasinstrumente wie Querflöte, Altblockflöte und Klarinette anstelle des Arpeggiones herangezogen. Es gibt auch Versionen mit Violoncello und Gitarre anstatt des Klaviers.

Remove ads

Charakterisierung

Die Spieldauer des Werks liegt bei etwa 20 Minuten. Es gliedert sich in drei Sätze:

- Allegro moderato

- Adagio

- Allegretto

Der Entstehungshintergrund, wohl ein Auftragswerk für ein zudem rasch wieder ungebräuchlich werdendes Soloinstrument, verschaffte der Sonate zum Teil den Ruf eines reinen Neben- oder Gelegenheitswerks Franz Schuberts, der ihr aber nicht gerecht wird. Konrad Hünteler zählt sie zu den „[…] unsterblichen Perlen im Kammermusikrepertoire […]“.[3] Der erste, wohl gewichtigste Satz steht in a-Moll und folgt der Sonatenform. Sein Hauptthema erinnert an den Beginn der „Unvollendeten“. Dem kurzen langsamen Satz (E-Dur) schließt sich unmittelbar ein virtuoses, eher gefälliges Rondo in A-Dur an.

Remove ads

Einzelnachweise

Literatur

Weblinks

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads