Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

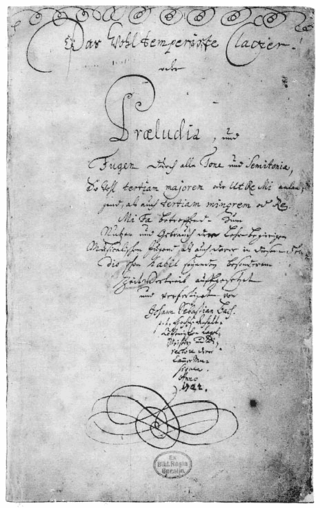

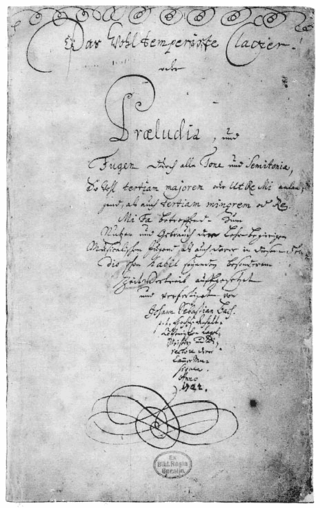

Autograph

eigenhändige Niederschrift eines Verfassers Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Das Autograph, auch Autograf, ist das handschriftliche Schriftstück einer bekannten Persönlichkeit, z. B. eines Komponisten, Schriftstellers oder Politikers. Als Sammelobjekt werden Autografen besonders geschätzt, wenn sie eine eigenhändige Unterschrift sowie inhaltlich bedeutende Ausführungen der Persönlichkeit tragen. Autografen können von jeder beliebigen Gattung sein, amtliche Schriftstücke oder Visitenkarten mit Unterschriften oder handschriftliche Notizen. Dementsprechend ist auch der Inhalt sehr unterschiedlich und reicht etwa von der eigenhändigen Niederschrift eines bedeutenden Werks bis hin zu banalen Notizen oder kurzen, floskelhaften Grüßen an eine unbedeutende Person.

Remove ads

Sprachliches

Das Wort Autograf geht etymologisch über spätlateinisch autographum und klassisch lateinisch autographus zurück auf altgriechisch αὐτόγραφος autógraphos „selbst geschrieben“.[1] Der Genitiv lautet des Autografs. In der Mehrzahl schwankt die Beugung: die Autografe oder die Autografen.

Im Gegensatz zum Autograf kann ein Manuskript von einem unbedeutenden Verfasser stammen. Wenn zwar der Verfasser des Textes eine bekannte Persönlichkeit ist, das Manuskript aber von einem Kopisten oder einer anderen Schreibkraft – also „apographisch, d. h. von Schreibern ‚fremder Hand‘“[2] – niedergeschrieben wurde, handelt es sich ebenfalls nicht um ein Autograf.

Die bloße eigenhändige Unterschrift nennt man Autogramm. Autogramme berühmter Persönlichkeiten sind i. d. R. besonders begehrte Autografen.

Remove ads

Erfassung, Erschließung und Datensicherung

Zusammenfassung

Kontext

Nicht nur bei mittelalterlichen Verfassern ist die Existenz der eigenhändigen Niederschrift von großer textkritischer Bedeutung für die Edition. Anhand der Autografen kann man Änderungen durch den Herausgeber erkennen und den ursprünglichen Inhalt eines Werks zweifelsfrei erschließen.

Seit dem 16. Jahrhundert hat man Autografe berühmter Persönlichkeiten gesammelt, wobei man sich teilweise nicht scheute, Unterschriften oder andere eigenhändige Schriftzüge aus ihrem ursprünglichen Verwendungszusammenhang zu entfernen, indem man sie etwa aus den Schriftstücken ausschnitt oder indem man Stammbuch-Blätter herauslöste. Ein Beispiel ist die Dresdner Reformatorenbibel.

Zu den großen Autografensammlern zählen unter anderem Johann Wolfgang von Goethe[3] und Stefan Zweig[4] sowie Karl August Varnhagen von Ense, Eduard Mörike, Johannes Brahms, Elise von Koenig-Warthausen (1835–1921) sowie der eng mit Stefan Zweig befreundete Schweizer Industrielle Karl Geigy-Hagenbach, dessen herausragende Sammlung sich heute zum Großteil in der Universitätsbibliothek Basel befindet. Auch Karl von Holtei[5] sammelte Autografen.[6] Ein spezielles Sammelgebiet sind die seit dem 16. Jahrhundert in Mode gekommenen Stammbücher (Album amicorum), aber auch Widmungsexemplare (Dedikationsexemplare), d. h. Bücher mit eigenhändigen Widmungen des Autors oder Fotografien mit eigenhändiger Unterschrift und/oder Widmung.

Archive und Bibliotheken unterscheiden sich traditionell in der Behandlung von Autografen. Während eigenhändige Schriftstücke wie Briefe von Herrschern in Archiven im Aktenzusammenhang verbleiben und meist auch nicht gesondert erschlossen werden, werden in Bibliotheken die Autografe etwa in Nachlassbeständen einzeln erfasst. Von 1966 bis 2001 wurden Autografe an die „Zentralkartei der Autographen“ (ZKA) gemeldet, seit 2001 nimmt der Kalliope-Verbund mit seiner Datenbank am überregionalen Redaktionsverfahren für individualisierte Personennormdaten der gemeinsamen Normdatei GND der deutschen Nationalbibliothek teil. Stammbücher bzw. Stammbucheinträge werden seit 1998 auch durch das Erlanger Nachweisprojekt Repertorium Alborum Amicorum (RAA) erfasst.[7][8][9]

Verschiedentlich werden seit einigen Jahren Autografensammlungen ganz oder teilweise digitalisiert und im Internet bereitgestellt.

In Brüssel und Paris bestand von 2004 bis 2015 das Musée des lettres et manuscrits.[10]

Remove ads

Zitat

Stefan Zweig, der auch Autografensammler war, beschrieb 1923, worin die Faszination der Autografen bestehen kann:

„Die Welt der Autographen ist keine unmittelbar sichtbare und sinnliche Welt: sie ist fühlbar einzig durch Phantasie, erkenntlich erst durch Bildung und gastlich nur jenen, die ihr Verständniswillen und die nicht allzu häufige Begabung zur Ehrfurcht entgegenbringen. […]

Etwas wunderbar Substanzloses, etwas unbegreiflich Nichthandgreifliches, etwas durchaus Seelisches macht also die Schönheit, die Eigenart der Autographen aus. Denn ihr Wesen ist nicht durch ihr Gegenständliches erschöpft, weder durch die Aussage in den geschriebenen Worten, also den Inhalt eines solchen Blattes, noch durch das graphische Bild, also ihre Außenform: ihr Wesen schwebt geheimnisvoll unter und über diesen Zeichen, die nur sinnliche Materialisation höherer geistiger Gegenwart sind. […]

Und Lebensspuren, deutlicher als alle anderen bedeuten darum diese Urschriften, diese Blätter von großer Hand, denn in jedes ist irgendeine Sekunde oder Stunde ihrer sinnlichen und geistigen Existenz eingezeichnet und gleichsam durchsichtig gefangen wie eine Fliege im Bernstein.“[11]

Siehe auch

- Allegro-HANS

- Faksimile

- Nachlass

- Rechtsschutz von Schriftzeichen (kein Urheberrechtsschutz für Autografe)

- Testament (eigenhändiges)

Literatur

- Adolf Henze: Die Handschriften der deutschen Dichter und Dichterinnen. Verlag von Bernhard Schlicke, Leipzig 1855.

- Étienne Charavey: Lettres autographes composant la collection de M. Alfred Bovet. 2 Bände. Librairie Frères Charavey, Paris 1887.

- Eugen Wolbe: Handbuch für Autographensammler. Richard Carl Schmidt & Co., Berlin 1923

- Günther Mecklenburg: Vom Autographensammeln. Versuch einer Darstellung seines Wesens und seiner Geschichte im deutschen Sprachgebiet. Marburg 1963. - Grundlegendes Werk über den Autografenhandel und seine Geschichte.

- Charles Hamilton: Leaders & Personalities of the Third Reich. Their Biographies, Portraits and Autographs. 2 Bände, R. James Bender Publishing, San José, CA 1996, ISBN 0-912138-27-0 und ISBN 0-912138-66-1.

- Rudolf Elvers, Alain Moirandat: Bunte Blätter. Klaus Mecklenburg zum 23. Februar 2000. Moirandat Company AG, Basel 2000.

- Jochen Meyer (Hrsg.): Dichterhandschriften. Von Martin Luther bis Sarah Kirsch. 2., durchgesehene Auflage. Verlag Philipp Reclam. jun., Stuttgart 2003, ISBN 3-15-010517-X.

- Gilles Cantagrel: Musikhandschriften − Musikhandschriften aus 10 Jahrhunderten − von Guido von Arezzo bis Karlheinz Stockhausen. aus dem Französischen von Egbert Baqué. Knesebeck, München 2005, ISBN 3-89660-268-3. (Farbbildband mit über 300 Bildern, davon 100 reproduzierte Autografen (Notenblätter und Partituren von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Karlheinz Stockhausen u. a.).

- Pedro Corrêa do Lago: Schriftstücke − Autographen aus sieben Jahrhunderten. Gerstenberg, Hildesheim 2005, ISBN 3-8067-2939-5. (Farbbildband mit 350 reproduzierten Autografen, von dem Sammler Pedro Corrêa do Lago (* 1958, Leiter der brasilianischen Nationalbibliothek) ausführlich kommentiert und in ihren historisch-biographischen Zusammenhang gestellt. Alle Dokumente sind im Anhang transkribiert und übersetzt)

- Martin Bircher (Hrsg.): Stefan Zweigs Welt der Autographen. Offizin/Strauhof Zürich, Zürich 1996, ISBN 3-907495-70-5.

- Ralf Stremmel (Hrsg.): Humboldt dankt, Adenauer dementiert. Briefe aus dem Historischen Archiv Krupp. Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt 2017, ISBN 978-3-8053-5071-6.

- Lucas Chocomeli: Autographen als Inspirationsquellen. Lebensspuren eines Berichterstatters aus der Französischen Nationalversammlung der Revolutionszeit. In: Traverse, Zeitschrift für Geschichte. Band 25, Heft 3, 2018, ISBN 978-3-905315-75-2. (e-periodica.ch)

- Christine Nelson: Zauber der Schrift. Sammlung Pedro Correa do Lago & The Morgan Library & Museum. Taschen Verlag, Köln 2019.

- Maximilian Bach, Dieter Martin (Hrsg.): Ein Pantheon auf Papier. Die Sammlung Karl Geigy-Hagenbach (1866–1949) und die moderne Autographenfaszination. (= Publikationen der Universitätsbibliothek Basel. Band 49). Schwabe Verlag, Basel 2023, ISBN 978-3-7965-4722-5.

Remove ads

Weblinks

Wikisource: Musiker-Autographe – Quellen und Volltexte

- Literatur von und über Autograph im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Kalliope-Verbund: Sucheinstieg für Nachlässe und Autografen in Deutschland

- Datenbank mittelalterlicher deutscher Autografen

- Arbeitsgemeinschaft der Autographensammler e. V.

- Südwestdeutsche Archivalienkunde: Autografensammlungen

- Repertorium Alborum Amicorum. Internationales Verzeichnis von Stammbüchern und Stammbuchfragmenten in öffentlichen und privaten Sammlungen

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads