Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Castel Gandolfo

italienische Gemeinde Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

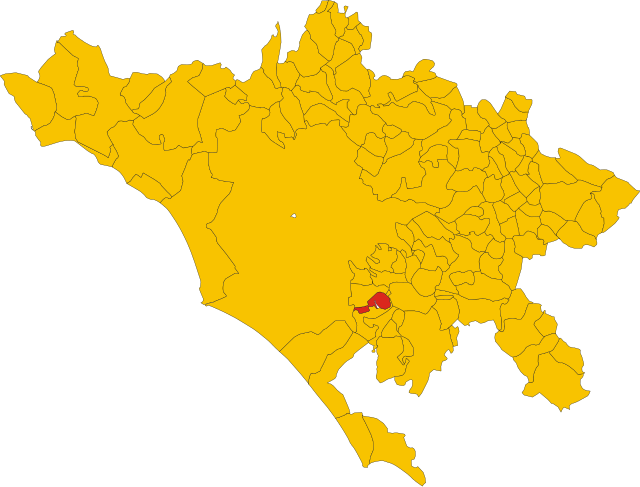

Castel Gandolfo (auch Castelgandolfo, lateinisch Castrum Gandulphi) ist eine italienische Stadt[2] mit 8538 Einwohnern (Stand: 31. Dezember 2024), die zur Metropolitanstadt Rom Hauptstadt in der Region Latium gehört.

Bekannt ist die Stadt wegen der hier befindlichen Papstresidenz, die seit dem 17. Jahrhundert den Päpsten als Sommerresidenz dient und seit 21. Oktober 2016 als Museum allgemein zugänglich ist.

Remove ads

Geographie

Zusammenfassung

Kontext

Castel Gandolfo liegt 24 km südöstlich von Rom in den Albaner Bergen oberhalb des Albaner Sees, eines Maars, das sich in der Caldera eines alten Vulkans gebildet hat. Das Gemeindegebiet erstreckt sich über eine Höhe von 155 bis 519 m s.l.m.

Die Gemeinde liegt in der Erdbebenzone 2 (mittel gefährdet).[3]

Castel Gandolfo teilt sich in vier Gebiete auf.

- Die Altstadt von Castel Gandolfo liegt auf dem Rand der Caldera eines erloschenen Vulkans.

- Der Albaner See, der zum Gemeindegebiet gehört, liegt auf dem Kratergrund, 130 m unterhalb der Stadt. Entlang des Ufers liegen Ausflugslokale und Strandbäder.

- Am Westhang der Caldera liegt der Stadtteil Mole mit moderner Wohnbebauung.

- Im Südwesten liegt um einen weiteren, heute trockengelegten Kratersee (Laghetto di Turno) der Ortsteil Pavona, der in den 1920er Jahren entstand. In ihm leben heute die meisten Einwohner der Gemeinde. Hier befindet sich auch das Gewerbegebiet.

Castel Gandolfo wird zu den Ortschaften der Castelli Romani gezählt und ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia[4] (Die schönsten Orte Italiens).

Die Nachbarorte sind im Uhrzeigersinn: Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa, Albano Laziale und Rom.

Verkehr

Castel Gandolfo liegt 14 km von der Auffahrt Monteporzio Catone auf den Autobahnzubringer zur Autobahn A1 Autostrada del Sole entfernt.

Castel Gandolfo liegt 14 km von der Auffahrt Monteporzio Catone auf den Autobahnzubringer zur Autobahn A1 Autostrada del Sole entfernt. Castel Gandolfo liegt an der Staatsstraße 7 Via Appia, die den Ort mit Rom verbindet.

Castel Gandolfo liegt an der Staatsstraße 7 Via Appia, die den Ort mit Rom verbindet. Die Via Nettunense (Staatsstraße SS 207), die den Stadtteil Pavona durchquert, führt nach Anzio (41 km) ans Meer.

Die Via Nettunense (Staatsstraße SS 207), die den Stadtteil Pavona durchquert, führt nach Anzio (41 km) ans Meer. Castel Gandolfo hat einen Bahnhof an der Regionalbahnstrecke FL4 Rom-Albano. Der Bahnhof Pavona an der Regionalbahnstrecke FL4 Rom-Velletri liegt bereits im Stadtteil Pavona von Albano Laziale.

Castel Gandolfo hat einen Bahnhof an der Regionalbahnstrecke FL4 Rom-Albano. Der Bahnhof Pavona an der Regionalbahnstrecke FL4 Rom-Velletri liegt bereits im Stadtteil Pavona von Albano Laziale.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Archäologische Ausgrabungen und historische Quellen lassen vermuten, dass an der Stelle des heutigen Ortes um etwa 1100 v. Chr. bis 600 v. Chr. die antike Stadt Alba Longa lag, die lange kultureller Mittelpunkt und Hauptstadt des Latinerbundes war. Alba Longa spielte in der römischen Mythologie bei der Gründung Roms eine herausragende Rolle. Die Vestalin Rhea Silvia, Tochter des Königs von Alba Longa, Numitor Silvius, eines Nachfahren des Aeneas, soll die Mutter der beiden ausgesetzten Zwillinge Romulus und Remus gewesen sein; daher gilt Alba Longa als die Mutterstadt Roms. 665 v. Chr. wurde Alba Longa jedoch von Rom zerstört.[5][6]

Wegen der kühlenden Winde auf der Höhe des Kraterrandes, die den Aufenthalt im Sommer gegenüber der römischen Hitze angenehm machen (der Unterschied beträgt tagsüber etwa 4 Grad Celsius), ferner aufgrund der günstigen Lage an der Via Appia (ab 312 v. Chr. erbaut) wurden in dem Gebiet bereits in der Antike zahlreiche villae urbanae errichtet, darunter als größte die Villa des Kaisers Domitian. Sie ist der Vorgängerbau des heutigen Päpstlichen Palastes, in dessen Gärten sich noch Überreste befinden.

Im Mittelalter gehörte die Domitianvilla unter dem Namen Massa Caesariana den Grafen von Tusculum. 1221 erwarben sie die Savelli und bauten sie zu ihrer Burg um; später erweiterten sie die Burg um einen Renaissancebau. 1596 wurde sie aufgrund unbeglichener Schulden der Familie Savelli von der Apostolischen Kammer beschlagnahmt und in der Folge zum barocken Palast umgebaut. Seit 1628 wird dieser Palazzo Pontificio (oder Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo) von den Päpsten als Sommerresidenz genutzt. Paul V. ließ die Wasserversorgung durch ein Aquädukt wiederherstellen, das Quellwasser aus den Hügeln bei Rocca di Papa heranschafft.

Im 18. Jahrhundert war Castel Gandolfo eine mondände Sommerfrische; Goethe besuchte sie im Oktober 1787 für drei Wochen von Rom aus während seiner Italienischen Reise[7]. Die in der Region weilenden Damen der eleganten Gesellschaft aus Rom erhielten in Castel Gandolfo Audienzen und durften Clemens XIV. den Pantoffel küssen. Als 1798 Castel Gandolfo von französischen Soldaten besetzt wurde, schloss es sich der kurzlebigen Republik von Albano an. 1870 wurde der Kirchenstaat aufgelöst und Castel Gandolfo ins Königreich Italien eingegliedert.

1929 sicherten die Lateranverträge der Vatikanstadt die Staatlichkeit und u. a. dem Lateran und der Papstresidenz in Castel Gandolfo den Status einer exterritorialen Besitzung des Heiligen Stuhls. Papst Franziskus ließ 2016 Teile des Palastes als Museum öffnen.

Remove ads

Bevölkerungsentwicklung

Quelle: ISTAT

Politik

Milvia Monachesi (PD) wurde im Mai 2012 zur Bürgermeisterin gewählt und im Juni 2017 im Amt bestätigt. Ihr Vorgänger und Parteifreund Maurizio Colacchi amtierte von 2002 bis 2012. Bei den Wahlen 2002, 2007 und 2012 erreichte die rot-grüne Bürgerliste Arcobaleno (Regenbogen) immer die absolute Mehrheit der Sitze im Gemeinderat.[8] 2017 trat die Nachfolgeliste Insieme (Zusammen) an, die 8 der 12 Gemeinderatssitze gewann.[9]

Remove ads

Partnerstädte

Châteauneuf-du-Pape, die ehemalige Sommerresidenz der Päpste in der Provence

Châteauneuf-du-Pape, die ehemalige Sommerresidenz der Päpste in der Provence Curepipe auf Mauritius

Curepipe auf Mauritius

Religion

Die Einwohner von Castel Gandolfo gehören mehrheitlich der römisch-katholischen Glaubensgemeinschaft an. Die Stadt gehört zum Bistum Albano.[10]

Papstresidenz

Zusammenfassung

Kontext

1: Apostolischer Palast

2: Garten der Villa Cybo

3: Landgut der Villa Barberini

4: Oliveto ex-Bacelli

5: San Tommaso di Villanova

Castel Gandolfo beherbergt eine Residenz des Papstes, die – ebenso wie die im Vatikan – Apostolischer Palast oder auch Palazzo Pontifico genannt wird. Ursprünglich ein Sommerpalast von Kaiser Domitian, kam das Areal später an die im Frühmittelalter mächtigen Grafen von Tusculum, dann an die Adelsfamilie Gandolfi, die hier auf den antiken Überresten eine erste Burg errichtete, die nach ihnen benannt wurde, und 1221 an die Savelli, welche die Burg erweiterten und später zum Renaissanceschloss ausbauten. Dieses wurde von Papst Clemens VIII. 1596 beschlagnahmt und unter Urban VIII. (Maffeo Barberini) von 1624 bis 1629 zum frühbarocken Palast umgebaut und erweitert; planender Architekt war Carlo Maderno, an der Ausführung waren Bernini und Contini beteiligt. Seither wurde der Palast von vielen Päpsten vor allem in den Sommermonaten als Residenz genutzt; die Winter hingegen sind hier kühler als in der römischen Ebene und die hohen Räume des Palastes kaum beheizbar. Anfangs verfügte das auf steilem Kratersporn gelegene Kastell nur über einen kleinen Garten, den Giardino del Moro. Clemens XIV. erwarb daher 1773 auch die benachbarte Villa Cybo, die zwischen dem Papstpalast und der Villa Barberini liegt. Der Architekt Francesco Fontana hatte sich das Gebäude Anfang des 18. Jahrhunderts als Sommersitz errichtet; einige Jahre nach seinem Tod hatte es 1717 der Kardinal Camillo Cybo-Malaspina erworben. So konnten die Parkanlagen der Sommerresidenz erheblich erweitert werden.

Die Päpste des 19. Jahrhunderts restaurierten den während der napoleonischen Besetzung Italiens zwischen 1798 und 1813 heruntergekommenen und leerstehenden Palast und nutzten ihn häufig bis 1870, als infolge des Risorgimento zuerst der Kirchenstaat und schließlich Rom selbst vom italienischen Königreich annektiert wurden und Pius IX. sowie seine Nachfolger sich protestierend in den Vatikan zurückzogen.[11] Dieser Protest endete erst 1929 mit der Schaffung des Vatikanstaats durch die Lateranverträge, wodurch die Römische Frage gelöst wurde. Gemäß diesen Verträgen erhielt der Vatikan seine Eigenstaatlichkeit, und diverse andere Liegenschaften des Heiligen Stuhls, darunter der Lateranspalast und das päpstliche Landgut Castel Gandolfo, wurden zwar nicht Teil des Territoriums des Staates der Vatikanstadt, sondern blieben italienisches Staatsgebiet, welches sich im Eigentum des Heiligen Stuhls befindet. Doch wurde die Sommerresidenz (welche den Papstpalast, die Villa Cybo, die Villa Barberini, die Gärten des Belvedere sowie den Gutshof mit seiner Landwirtschaft mit einer Ausdehnung von insgesamt 55 Hektar umfasst) als exterritoriale Besitzung des Heiligen Stuhls bezeichnet. Als solche ist sie vergleichbar mit diplomatischen Missionen: Die Besitzung ist von italienischen Steuern und Enteignungen befreit, italienische Behörden dürfen sie ohne Zustimmung des Heiligen Stuhls nicht betreten, für die Sicherheit ist die Vatikanpolizei zuständig und bei Anwesenheit des Papstes zusätzlich die Schweizergarde.[12] Der Vertrag beschreibt dies als Exterritorialität, ein Begriff, der im heutigen Völkerrecht wegen seiner Missverständlichkeit nicht mehr verwendet wird. Das Landgut ist flächenmäßig etwas größer als der gesamte Vatikanstaat, der eine Ausdehnung von 44 Hektar hat.

In der Folge wurde die Nutzung des Papstpalastes wieder aufgenommen. Pius XI., bekannt als „Bergsteiger-Papst“, unternahm oft Wanderungen im Umland. Er erwarb zudem die am Südende der Altstadt, unmittelbar an der Straße Viale Pio XI. gelegene Villa Barberini, deren weitläufige Parkanlagen den Garten der Villa Cybo nach Süden erweitern. Die Villa Barberini wurde für Scipione Visconti († 1630) erbaut und 1631 von Taddeo Barberini (1603–1647), Fürst von Palestrina, erworben, einem Neffen Urbans VIII., welcher zu dieser Zeit gerade den Umbau des Palastes beendet und diesen bezogen hatte. Taddeo Barberini ließ die Villa verändern sowie die Gärten und ein landwirtschaftliches Gut anlegen. Ihm folgte sein Sohn Maffeo Barberini (1631–1685), 2. Fürst von Palestrina, und diesem sein Sohn Kardinal Francesco Barberini (1662–1738), der 1706 ein neues Tor errichtete. Über seine Nichte Cornelia Costanza Barberini (1716–1797) fiel die Villa an die Familie Barberini-Colonna und 1893 an die Marchesi Sacchetti, die sich Barberini-Sacchetti nannten und auch Fürsten von Palestrina wurden.[13] Die Familie veräußerte die Villa schließlich an den Heiligen Stuhl. Anschließend wurde das Piano nobile als repräsentatives Appartement für den Kardinalstaatssekretär eingerichtet, im Obergeschoss erhielt der Präfekt des Päpstlichen Hauses eine Wohnung.[14]

Am Südrand des Areals der Villa Barberini, das sich bis nach Albano Laziale erstreckt, befindet sich der Gutshof; Pius XI. ließ dort auch ein kleines Kloster von Klarissen einrichten, die im päpstlichen Haushalt helfen. Die drei Liegenschaften, der Palast und die beiden Villen, bilden seither einen einheitlichen Komplex als päpstliche Sommerresidenz. Eine Mauer umschließt das Gesamtareal, das vom Palast bis zum Gutshof eine Länge von etwa drei Kilometern hat, sodass der Papst und seine Gäste weite Spaziergänge ungestört vornehmen können. Unmittelbar angrenzend, jedoch außerhalb der Mauer, befinden sich das Päpstliche Kolleg Mater Ecclesiae in einem Kloster aus dem 16. Jahrhundert, wo Schwestern aus aller Welt ausgebildet werden, und eine Außenstelle des römischen Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide, eines von Urban VIII. 1627 gegründeten Seminars für Missionare, sowie das Priesterseminar des Bistums Albano.

Im Ostflügel der Anlage befindet sich seit 1930 die Vatikanische Sternwarte Specola Vaticana, die den römischen Standort der Sternwarte wegen der Lichtverschmutzung der Großstadt ersetzte. Sie verfügt über zwei Teleskope aus den 1950er Jahren, die aber mittlerweile veraltet sind. Deshalb wurde 1981 die Forschungsabteilung des Institutes durch deren damaligen Leiter George Coyne nach Arizona an die dortige Universität verlegt.

Im Zweiten Weltkrieg gewährte Papst Pius XII. in den Sommervillen tausenden Menschen Schutz. Trotz des völkerrechtlichen Sonderstatus bombardierten alliierte Streitkräfte am 10. Februar 1944, vermutlich versehentlich, das Gelände. Nach Schätzungen starben durch den Angriff über 500 Personen. Pius XII. stellte danach private Räume für die Beherbergung von Flüchtlingen zur Verfügung; im Schlafzimmer des Papstes wurden in den Folgemonaten 36 Kinder geboren.[11][15] Sie wurden „bambini del Papa“ (Kinder des Papstes) genannt und etliche der Jungen erhielten nach ihm die Taufnamen Pio oder Eugenio.[16]

Castel Gandolfo ist Sterbeort von Pius XII. (1958) und Paul VI. (1978). Im Garten der Villa Cybo befindet sich die ehemalige Audienzhalle Pius’ XII. von 1957, deren Nutzung Papst Johannes Paul II. 1982 der Fokolarbewegung gestattete, die ihr Hauptquartier im „Internationalen Kongresszentrum Mariapoli“ im nahen Rocca di Papa hat. Die Generalaudienzen wurden in den Innenhof des Papstpalastes verlegt, der hierfür mit Mattglas überdacht wurde. Zu Beginn des Pontifikats von Johannes Paul II. wurde ihm von amerikanischen Katholiken ein teilweise überdachter Swimmingpool auf dem Gelände der Sommerresidenz gespendet. Der polnische Papst kommentierte diese großzügige Stiftung mit den Worten: „Ein Schwimmbad ist günstiger als ein Konklave“.[17] Auch nutzte er gern den Tennisplatz und den Boccia-Platz. Er erholte sich hier nach jeder seiner zahlreichen Auslandsreisen. Am Südrand des Landgutes der Villa Barberini wurde ein Hubschrauberlandeplatz angelegt. Die Anwesenheit des Papstes ist an den Schweizergardisten zu erkennen, die dann vor den Eingängen postiert sind.

Papst Benedikt XVI. nutzte die Residenz während seines Pontifikats das ganze Jahr über häufig zur Erholung und hielt hier – ebenso wie sein Vorgänger – auch theologische Konferenzen sowie Zusammenkünfte mit Kardinälen und verschiedenen Geistesgrößen ab, etwa 2005 mit seinem Kritiker und alten Konzilskollegen Hans Küng.[18] Er hat sich nach seinem Amtsverzicht am 28. Februar 2013 nach Castel Gandolfo zurückgezogen, bis er am 2. Mai 2013 endgültig seinen Altersruhesitz im Kloster Mater Ecclesiae nahm.[19][20] Zehn Tage nach seiner Wahl im März 2013 suchte Papst Franziskus seinen Amtsvorgänger Benedikt XVI. in Castel Gandolfo auf; erstmals beteten in der Privatkapelle zwei Päpste nebeneinander. Der emeritierte Papst Benedikt verbrachte in den folgenden beiden Jahren noch seine Sommerurlaube und einige Wochenenden in Castel Gandolfo, während Franziskus die Sommerresidenz in seinem gesamten Pontifikat nur dreimal kurz aufsuchte, ohne dort zu übernachten.

Seit 2014 gab es Gartenführungen im Park der Villa Barberini, 2016 wurde der Palazzo Pontifico in ein für die Öffentlichkeit zugängliches Museum umgewandelt.[21][22] Zunächst waren nur die Empfangs- und Versammlungsräume im ersten Piano nobile zugänglich, ab Oktober 2016 auch die Privatgemächer in der zweiten Etage. Seither kam auch der emeritierte Papst Benedikt nur noch zu Tagesausflügen nach Castel Gandolfo, wenn das Museum geschlossen war.[23] Franziskus selbst, der auch die Papstwohnung im Apostolischen Palast im Vatikan nie bezogen hat, lebte und verbrachte auch die Sommermonate im vatikanischen Gästehaus Domus Sanctae Marthae. Dies stand im Einklang mit seinen Lebensgewohnheiten bereits als Erzbischof von Buenos Aires; außerdem hielt er die päpstlichen Paläste für zu pompös und wollte „mit all jenen Traditionen der Weltkirche und des Papsttums brechen, die er als Auswüchse eines elitären Klerikalismus betrachtete“.[24] Das Landgut in Castel Gandolfo ließ er auf ökologische Landwirtschaft einschließlich ökologischem Weinbau umstellen, es dient seither als Zentrum für ökologische Bildung, hier erhalten Jugendliche, frühere Drogenabhängige, Ex-Strafgefangene, Menschen mit Behinderung, Migranten und sozial Benachteiligte Arbeit und Ausbildung; benannt ist das Zentrum „Borgo Laudato si’“, nach der Umwelt-Enzyklika dieses Papstes von 2015. Die Produkte werden nicht mehr, wie früher, nur an vatikanisches Personal abgegeben, sondern auf öffentlichen Märkten verkauft. Trotz dieser neuen Attraktionen brachen die Zahlen an Pilgern und Besuchern ein, die besonders in den Sommermonaten immer in der Erwartung gekommen waren, einen „lebendigen“ Sommerpalast zu sehen, nicht einen „ehemaligen“, rein musealen – und möglichst auch den Papst beim Zelebrieren der Heiligen Messe oder beim sonntäglichen Angelus-Gebet zu erleben.[25][26]

Sein Nachfolger Papst Leo XIV. kündigte 2025 an, das Museum wie auch das Umwelt-Zentrum bestehen zu lassen, zugleich jedoch in den Sommermonaten das Anwesen für seinen Urlaub sowie für einige Wochenenden wieder zu nutzen.[27] Das inzwischen museal aufbereitete Papst-Appartement im Apostolischen Palast bewohnte er aber im Sommer 2025 nicht,[28] sondern die Villa Barberini.[29] Er hat den über 20 Jahre ungenutzten Pool von Johannes Paul II. und dessen Tennisplatz wieder herrichten lassen.[30][31] Auch das gelegentliche Zelebrieren von Heiligen Messen in der Pfarrkirche sowie das traditionelle sonntägliche Angelus-Gebet aus dem Palastfenster nimmt er wieder auf.[11] Am 9. Juli 2025 empfing Leo XIV. den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Villa Barberini,[32] am 12. Juli 2025 gab er im Innenhof des Palastes eine Generalaudienz für mehrere hundert Frauen und Männer aus katholischen Ordensgemeinschaften, die in Rom ihre Generalkapitel abhielten.[33]

Remove ads

Bilder

Zusammenfassung

Kontext

Altstadt über dem Albaner See

Der langgestreckte Ort auf dem Kraterrand bietet spektakuläre Aussichten auf den Albaner See. Die Pfarrkirche San Tommaso da Villanova an der Piazza della Libertà ist ein qualitätsvolles Werk des großen Gian Lorenzo Bernini. Die einmalige Lage inspirierte seit Jahrhunderten Künstler, ihre Impressionen ins Bild zu setzen.

- Blick auf die Altstadt mit Albaner See

- See in der Dämmerung

- Piazza della Libertà mit der Pfarrkirche San Tommaso da Villanova

- San Tommaso

- Corso della Repubblica

- Claude Lorrain: Hirten vor Castel Gandolfo (1639)

- Richard Wilson: Albaner See und Castel Gandolfo (um 1770)

- Joseph Wright of Derby, Albaner See und Castel Gandolfo (um 1780)

- Jacob Philipp Hackert: Blick auf Castel Gandolfo (1800)

- Corot: Albaner See und Castel Gandolfo (1827)

- Christopher Pearse Cranch: Castle Gandolfo (1852)

Apostolischer Palast

Der heutige Apostolische Palast (Palazzo Pontifico) besteht aus mehreren Gebäudeteilen: Im rückwärtigen Bereich, dem höchsten Gebäudeteil, versteckt sich ein mittelalterlicher Wohnturm, das ursprüngliche Kastell der Ritter Gandolfi. Daran zur Seeseite hin angebaut ein Erweiterungsflügel um einen kleinen Innenhof. Und zur Stadt hin angebaut an dieses ältere Ensemble ein großer, vierflügliger barocker Neubau um einen Innenhof, der mit einem Glasdach bedeckt ist. Nicht nur die Fenster des Palastes ermöglichen Blicke hinunter auf den Albaner See auf der einen, bis hin zum Mittelmeer auf der anderen Seite, sondern ganz oben auch eine kleine Terrasse, hoch über dem steil abfallenden Kraterrand, auf der die Päpste im Schatten des Sonnenuntergangs unbeobachtet ihr Abendessen einnehmen können.

- Blick auf den Papstpalast

- Portalfront, bei Anwesenheit des Papstes betet er sonntags aus dem großen Fenster das Angelus.

- Rückwärtiges Tor

- Barocke Galerie von Alexander VII.

- Saal der Schweizergarde. Hier hielt Johannes Paul II. theologische Konferenzen ab.

- Enfilade des päpstlichen Appartements

- Salon mit Blick auf den Innenhof

- Arbeitszimmer

- Thron Pius’ IX.

Gärten

Der kleinste Garten ist der des Palastes (Giardino del Moro) innerhalb der Festungsmauer, unterhalb derer sich ein weiteres kleines Gartenparterre befindet. Die später hinzugekauften Gärten der Villen erstrecken sich weit nach Süden hin, unmittelbar westlich des historischen Ortskerns, einem langgezogenen Straßendorf, und parallel zu diesem. Die Gärten wurden im 17. Jahrhundert im italienischen Gartenstil angelegt. Vom Papstpalast aus gewährt ein eher schmaler Parkstreifen den Zugang zum Garten der Villa Cybo, dieser setzt sich fort bis zur Villa Barberini und verbreitert sich dann nach Süden hin zu deren weitläufigem Parkgelände mit den Gartenanlagen, die einst zur römischen Kaiservilla gehörten, sowie den anschließenden landwirtschaftlichen Flächen und erstreckt sich nach Süden bis an den Ortsrand von Albano Laziale, wo sich der Gutshof befindet. Die Gärten und die landwirtschaftlichen Flächen sind nur im Rahmen geführter Touren mit Kleinbussen oder Wegebahnen zu besichtigen.

- Blick aus dem Palast auf den Giardino del Moro

- Garten der Villa Barberini

- Barberini Garten

- Barberini Garten

- Piazzale Quadrato in den Gärten der Villa Barberini

- Spiegelgarten in den Gärten der Villa Barberini

- Belvedere-Garten in den Gärten der Villa Barberini, rechts eine antike Stützmauer

- Blick vom Belvedere-Garten

Villa des Kaisers Domitian

Der Kaiserpalast des Domitian war einst ein System von Gebäuden, Höfen und Gärten, das sich über das Areal des Palastes und der beiden Villen erstreckte und von denen sich Überreste noch in den Gärten der Villen finden. Zwischen den Gewölben der Villa des Domitian, deren Cryptoporticus, Theater und Nymphäum, verläuft eine über 400 Jahre alte Eichenallee. Die Funde sind in einem Antiquarium ausgestellt. Ein weiteres Nymphäum, das Ninfeo del Bergantino, befindet sich unterhalb des Papstpalastes, unweit vom Seeufer in einer natürlichen Höhle, die zur Grotte erweitert wurde; es gehörte zu den Gärten der Domitian-Villa, befindet sich jedoch außerhalb des Areals der päpstlichen Sommerresidenz.

- Theater der Villa des Kaisers Domitian

- Antiker Stuckdekor im Theater

- Kryptoportikus der Domitianvilla

- Ruinen auf der zweiten Terrasse

- Allee

- Ninfeo del Bergantino

Remove ads

Literatur

- Christoph Henning: Latium. Das Land um Rom. Mit Spaziergängen in der Ewigen Stadt (= DuMont Kunst-Reiseführer). 3., aktualisierte Auflage. DuMont, Köln 2006, ISBN 3-7701-6031-2.

- Anton Henze, Kunibert Bering, Gerhard Wiedmann: Kunstführer Rom. 5., neu bearbeitete Auflage. Philipp Reclam, Stuttgart 1994, ISBN 3-15-010402-5.

- Mario Galgano: Castel Gandolfo – Wo Päpste Urlaub machen. 1. Auflage. Kunst-Verlag Fink, 2015.

Weblinks

Commons: Castel Gandolfo – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikivoyage: Castel Gandolfo – Reiseführer

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads