Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Fremde Heere Ost

historischer deutscher Nachrichtendienst Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Abteilung Fremde Heere Ost (FHO) war im Zeitraum 1938–1945 eine Abteilung des Oberkommandos des Heeres (OKH) der deutschen Wehrmacht. Ihre Aufgabe war die Auswertung verfügbarer Informationen über feindliche und neutrale Heere in ihrem Zuständigkeitsbereich (Mittelosteuropa, Osteuropa, zeitweise Pazifikraum). Auf der Basis ihrer Analysen erstellte die Abteilung Prognosen über alliierte Operationsvorhaben, Propagandamaterial zur Beeinflussung alliierter Soldaten oder Merkzettel und Handbücher für die Nutzung in der Wehrmacht.

Zwischen 1941 und 1945 konzentrierte sich die FHO fast ausschließlich auf die Ostfront und überließ die anderen Kriegsschauplätze der Schwesterabteilung Fremde Heere West. Im deutschen Krieg gegen die Sowjetunion war die FHO dafür zuständig, durch die Synthese und Analyse der verfügbaren Aufklärungsdaten die Operationsziele der Roten Armee vorauszusagen. Außerdem machte die Abteilung Schätzung zu Wirtschaftsleistung, Bevölkerungsreserve, Industrieproduktion und Nachschublage der Sowjetunion. Die FHO, seit April 1942 unter der Führung ihres bekanntesten Abteilungsleiters Reinhard Gehlen, bediente sich der Berichte und Aussagen deutscher Frontverbände, sowjetischer Gefangener und wertete darüber hinaus auch die Presseerzeugnisse und den Rundfunk der alliierten Nationen aus. Darüber hinaus versuchte die FHO, unter den sowjetischen Kriegsgefangenen geeignete Kollaborateure zu identifizieren, die sich Formationen wie der Russischen Befreiungsarmee anschließen sollten. Der Abteilung unterliefen während des Krieges zu mehreren Gelegenheiten (Operation Bagration, Ostpommern-Offensive) schwere Fehleinschätzungen, wodurch schlechte Prognosen an die Wehrmachtsführung ausgegeben wurden; in anderen Fällen warnte die FHO zwar korrekterweise vor einer Gefahr, wurde in der übergeordneten Führung aber nicht ausreichend beachtet (Unternehmen Zitadelle, Weichsel-Oder-Operation). Die FHO erlangte in den letzten Kriegsjahren wegen zunehmend pessimistischen Prognosen in der NS-Führung einen schlechten Ruf, was durch die Verstrickung vieler OKH-Offiziere in das Attentat vom 20. Juli 1944 noch einmal verschärft wurde.

In der Kriegsendphase bereiteten sich FHO-Abteilungsleiter Gehlen und sein Stellvertreter und Nachfolger Gerhard Wessel systematisch auf die kommende deutsche Niederlage vor, indem sie die Aufklärungsergebnisse der Abteilung für die Nachkriegszeit sicherten, die Evakuierung des Kernpersonals der FHO in den westalliierten Machtbereich planten und sich nach erfolgter Durchführung in den ersten Wochen der Nachkriegszeit gezielt in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft begaben. Dort stellten sie sich und die Daten der FHO in den Dienst der Westalliierten, wodurch 1946 die „Organisation Gehlen“ entstand. Diese Organisation bildete 1956 den Kern des neuen Bundesnachrichtendiensts (BND), dessen erste zwei Präsidenten Gehlen und Wessel wurden.

Remove ads

Vorgeschichte

Zusammenfassung

Kontext

Die Abteilung Fremde Heere war in den Zeiträumen 1917–1919 sowie 1931–1938 innerhalb des Großen Generalstabs bzw. innerhalb des Truppenamts im Reichswehrministerium für die Analyse, Datenauswertung und Operationsprognose feindlicher und neutraler Armeen bzw. Staaten zuständig.[1]:87 Im Zeitraum 1919–1931 gab es eine Abteilung Fremde Heere unter diesem Namen offiziell nicht, doch existierte innerhalb des Truppenamts unter den Tarnnamen „Statistische Abteilung“ bzw. „Heeresstatistische Abteilung“ sowie der internen Bezeichnung „Abteilung T 3“ eine Abteilung mit dem Auftrag zur Herstellung von Lagebildern und Absichtsprognosen von Drittstaaten weiter.[2]

Im Jahr 1930 wurde die Abteilung Fremde Heere intern in drei Ländergruppen unterteilt, welche die Namen „Ost“, „Süd“ und „West“ trugen.[3]:58ff.

Ländergruppe Ost, 1930–1938

Im Zeitraum 1930–1938 existierte innerhalb der vereinten Abteilung Fremde Heere die Ländergruppe „Ost“.[3]:58ff.

Spaltung der Abteilung Fremde Heere, 1938

Im Jahr 1938 wurde die Abteilung Fremde Heere in zwei separate Abteilungen gespalten. Aus der Spaltung gingen die jetzt eigenständigen und jeweils vollwertigen Abteilungen Fremde Heere Ost sowie Fremde Heere West hervor.[4]:801 Der vorherige Leiter der geeinten Abteilung Fremde Heere, Kurt von Tippelskirch, wurde stattdessen auf den Dienstposten Oberquartiermeister IV versetzt, der u. a. für die Koordinierung zwischen FHO und FHW zuständig war.[3]:61–63

Remove ads

Aufbau und Strukturgeschichte

Zusammenfassung

Kontext

Neuaufstellung

Nachdem im Herbst 1938 die Abteilung Fremde Heere geteilt worden war, übernahm Eberhard Kinzel zum 5. November 1938 die Leitung der neuen Abteilung „Fremde Heere Ost“,[3]:60 die in internen Unterlagen verschiedentlich „FHO“ oder „Fr. H. Ost“ abgekürzt wurde.[3]:56&456 Intern gliederte sich die FHO im Jahr 1938 in zwei Gruppen: „Gruppe I“ war für die Bearbeitung der Lage in Südosteuropa, in der Türkei und im Iran zuständig, „Gruppe II“ bearbeitete Skandinavien, die Sowjetunion und den Fernen Osten. Die Gesamtstärke der FHO betrug zum Jahreswechsel 1938/39 insgesamt 15 Offiziere. Im Verlauf des Jahres 1939 wurde „Gruppe III“ neu aufgestellt, die sich mit einem Kriegsaufklärungsplan befasste, der zum 25. Juni 1939 fertiggestellt wurde.[3]:64f.

Oberquartiermeister IV, 1938–1942

Kurt von Tippelskirch, der letzte Leiter der gemeinsamen Abteilung Fremde Heere vor der Spaltung im Jahr 1938, war anschließend Oberquartiermeister IV geworden, um nicht zuletzt zwischen den Abteilungen FHO und FHW zu koordinieren.[3]:61–63 Außerdem war dem Oberquartiermeister IV eine Verbindungsgruppe des Amtes Ausland/Abwehr angegliedert, umzusätzlich die Koordinierung zum Militärgeheimdienst sicherzustellen.[3]:344 Neben den Koordinierungsaufgaben war Tippelskirch darüber hinaus auch Vorgesetzter der Attachéabteilung und hatte damit militärdiplomatische Aufgaben wahrzunehmen. Ab Kriegsbeginn (September 1939) erstattete Tippelskirch in den täglichen Lagebesprechungen des Generalstabs des Heeres mündlich Bericht über die Arbeit der Abteilungen FHO und FHW. Darüber hinaus legte er unregelmäßig schriftliche Berichte über die Arbeit der beiden Abteilungen vor. Da Tippelskirch jedoch den Wunsch auf eine Frontverwendung entwickelte, wurde er zum Jahreswechsel 1940/41 abgelöst.[3]:61–63

Am 5. Januar 1941 wurde Gerhard Matzky zum Oberquartiermeister IV und blieb es bis November 1942. Nachdem Halder seinen Dienstposten als Generalstabschef verloren hatte, war Matzkys Verhältnis mit Halders Nachfolger Kurt Zeitzler schlecht. Da Matzkys Vorträge von Zeitzler und auch von Adolf Hitler nicht mehr für notwendig erachtet wurden, wurde der Dienstposten Oberquartiermeister IV November 1942 restlos gestrichen und die diplomatischen Aufgaben an den Chef der Attachéabteilung Horst von Mellenthin übertragen. Da zu den übertragenen Aufgaben jedoch nicht der Feindlagevortrag beim Generalstabschef und auch keine Koordinierung zwischen FHO und FHW gehörten, stellte dies die endgültige Trennung der beiden Abteilungen dar.[3]:62f.

Rivalitäten der deutschen Nachrichtenstellen, 1938–1945

Seit der Gründung der Abwehrabteilung im Jahr 1928 hatte sich in der Reichswehr bzw. Wehrmacht die Tendenz abgezeichnet, wie bereits im Ersten Weltkrieg die Informationsgewinnung und Informationsauswertung separat zu behandeln. Hierbei war das Amt Ausland/Abwehr innerhalb der Wehrmacht für die Informationsgewinnung zuständig und die Abteilung Fremde Heere (bzw. ab 1938 FHO und FHW) für die Informationsauswertung.[5] Darüber hinaus war die Auswertung, anders als die Informationsgewinnung, nach Teilstreitkräften geteilt; die FHO war an der Ostfront nur für heeresnachrichtendienstliche Aufgaben zuständig; für Fragen der Luftkriegsführung war die Abteilung auf die Zusammenarbeit mit ihrem Gegenstück Fremde Luftwaffen Ost (FLO) im Luftwaffenführungsstab angewiesen,[3]:169ff. in welchem die FHO ab Sommer 1941 ein Verbindungskommando mit zwei Offizieren betrieb.[3]:352 Innerhalb der Wehrmacht gab es auch die Leitstelle für Nachrichtenaufklärung Ost, welche für Funkaufklärung zuständig war.[6]

Der dezentralisierte Aufbau der deutschen militärischen Informationsgewinnung wurde im Zweiten Weltkrieg noch einmal intensiviert und über die Behörden der Wehrmacht hinweg ausgeweitet, da auch der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (SD) innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) militärnachrichtendienstliche Aufgaben übernahm. Besonders im Fall von SD und RSHA entwickelte sich mit der FHO nie eine effektive Zusammenarbeit, da die Organisation ihre gesammelten Informationen nur in Ausnahmefällen miteinander teilten.[6]

Im Frühjahr 1942 übernahm die FHO die operative Kontrolle über die Stäbe Walli I (Agentenspionage; Leitung: Hermann Baun) und Walli III (Spionageabwehr) der Abwehr, wodurch die FHO erstmals eine eigene Befähigung zur Informationsgewinnung erhielt.[6]:263

Die Erfahrungen aus der Kriegszeit motivierten Gehlen später, den Aufbau der Organisation Gehlen auf eine gemeinsame Struktur von Informationsgewinnung und -auswertung auszurichten.[5]

Führungswechsel zu Reinhard Gehlen, April–Mai 1942

Der FHO-Chef Eberhard Kinzel hatte sich insgesamt zwischen 1938 und 1942 in seiner Amtsausübung bei Vorgesetzten nicht immer beliebt gemacht; ihm wurden begrenzter Diensteifer, übermäßiger Frauenkontakt sowie respektloses und unprofessionelles Verhalten gegenüber seinem direkten Vorgesetzten Franz Halder angelastet. Obwohl er bei seinen Untergebenen beliebt war, wurde er in der übergeordneten Führung deshalb zu einem einfachen Sündenbock, was durch die ersten großen Rückschläge des Krieges für die Wehrmacht zum Jahreswechsel 1941/42 noch zusätzlich erschwert wurde.[3]:64–66 Im Zuge der Umstrukturierungen, die von Franz Halder für 1942 für nötig betrachtet wurden, sollte ein analytischerer Offizier als Kinzel die FHO übernehmen.[7]:234 Halder wollte den Fokus der FHO, der unter Kinzel auf der Synthese von Statistiken gelegen hatte, stärker auf die Beobachtung und Beurteilung sowjetischer Angriffsabsichten sowie auf die Prognose sowjetischer Abwehrfähigkeiten gegen geplante deutsche Offensiven ausrichten.[6]:263

Zum 1. April 1942 wurde Reinhard Gehlen unter gleichzeitiger Beförderung zum Oberst i. G. in die Abteilung geholt, um Kinzel zunächst in der Abteilungsleitung zu assistieren und sich einen Monat lang einzuarbeiten.[3]:93 Den Vortrag bei Halder am 2. April hielten die beiden Abteilungsleiter gemeinsam ab.[7]:240 Zum 1. Mai 1942 übernahm Gehlen dann vollständig die Leitung, nachdem Kinzel noch zum 22. April ein großes kollegiales Abschiedsfest gefeiert hatte.[3]:93 Nachdem Kurt Zeitzler Ende 1942 Franz Halder als Generalstabschef ersetzt hatte, wurde die Zwischeninstanz des Oberquartiermeisters IV (bis dahin Gerhard Matzky) restlos gestrichen, was Zeitzler durch direkte Kommunikation mit Gehlen auszugleichen suchte.[3]:60 Zu Hitlers engerem Kreis gehörte Gehlen trotzdem nicht; nach eigener Aussage trug er zwischen April 1942 und April 1945 lediglich viermal persönlich die Feindlage vor. Normalerweise übernahm diese Aufgabe der Leiter oder ein Angehöriger der Operationsabteilung.[3]:211

Gehlen hatte zuvor von November 1939 bis Mai 1940 die Gruppe Landesbefestigung im Generalstab des Heeres geleitet, wo er sich mit der Errichtung eines Ostwalls im deutsch besetzten Polen gegen die Sowjetunion befasste.[3]:96 Er führte anschließend zwischen Oktober 1940 und März 1942 die Gruppe Ost der Operationsabteilung des Oberkommandos des Heeres, weswegen er zum Beispiel an der Konzeption der deutschen Angriffspläne gegen die Sowjetunion beteiligt gewesen war. Als Teil der Operationsabteilung hatte Gehlen unter Adolf Heusinger gedient, der ihn bei Halder als Nachfolger für Kinzel ins Gespräch brachte.[3]:98f. Gehlens bisherige Aufgabe in der Operationsabteilung übernahm Heinz Brandt. Heusinger legte mit einer guten Abschlussbeurteilung für Gehlen am 1. April 1942 den Grundstein für eine funktionale Zusammenarbeit, die bis in die Nachkriegszeit weitergehen würde.[7]:236 Gehlen hatte auch ein gutes Verhältnis zu Ulrich Liß, den er in den 1930er-Jahren an der Kavallerieschule Hannover kennengelernt hatte;[7]:62 Liß war bis Mitte 1943 Leiter der Schwesterabteilung Fremde Heere West.[8]:100

Kurz nach seinem Amtsantritt begann Gehlen, weitere Personen zur FHO versetzen zu lassen, um die Kompetenzen der Abteilung zu erweitern und den Altersschnitt zu verjüngen.[3]:104 Zu seinem Stellvertreter berief er Gerhard Wessel.[9] Unter Gehlens Führung organisierte die FHO Lehrgänge und Weiterbildungen für die Offiziere, die auf Divisions- oder Korpsebene an der Ostfront für die Feindaufklärung zuständig sein würden.[3]:126 Diese zwei- bis achtwöchigen Lehrgänge wurden für Feindlageoffiziere höherer Kommandobehörden 1944 obligatorisch;[10]:224 z. B. absolvierte Georg Buntrock zwischen dem 10. und 20. Januar 1944 einen kurzen Lehrgang bei der FHO, bevor er seinen Dienst als Feindlageoffizier der Heeresgruppe Südukraine antrat.[3]:129

Reinhard Gehlen wurde nach dreijähriger Amtszeit am 9. April 1945 als Abteilungsleiter entlassen; sein Stellvertreter Wessel übernahm bis Kriegsende kommissarisch die Führung der FHO.[3]:305ff.

Strukturveränderungen, 1942–1945

Die Struktur der FHO hatte sich zwischen dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 und dem Verlust der Gesamtinitiative an der Ostfront 1942/43 verändert, weswegen Gehlen während seines ersten Amtsjahres mehrere Änderungen durchführte.[3]:106ff.

Gruppe I

Gruppe I, die „Führungsgruppe“ unter Gerhard Wessel, war für die täglichen Feindlageberichte zuständig und kooperierte dafür eng mit der Operationsabteilung des OKH. Sie arbeitete auch die unregelmäßigen Aufklärungsforderungen Ost aus.[6]:263

Die Gruppe hatte vier Referate, von denen sich jedes mit dem Frontbereich einer der deutschen Heeresgruppen befasste.[3]:106f. Diese Referate trugen die Namen der jeweiligen Heeresgruppen (Referat A, Referat Süd, Referat Mitte, Referat Nord) und erhielten analog zu den Umbenennungen der Heeresgruppenoberkommandos im Januar 1945 neue Bezeichnungen (Referat Süd/Südost, Referat Mitte, Referat Weichsel, Referat Nord/Kurland).[3]:359

Außerdem war der Gruppe I ein fünftes Referat „Banden“ zugeteilt, welches sich mit der Aktivität sowjetischer Partisanen im deutsch besetzten Teil der Sowjetunion befasste.[3]:106f. Dazu kam als sechstes Referat das Referat Luftaufklärung für Fragen des Luftkrieges.[6]:263f. Ab Mai 1943 verfügte die Gruppe I außerdem über einen Verbindungsoffizier der Luftwaffe, über welchen sie direkt Anträge auf Luftaufklärungsmissionen an den Luftwaffenführungsstab stellen konnte. Dieser Verbindungsoffizier war besonders wichtig, da er auffällige Funkstillen der Roten Armee melden konnte, was für die FHO ein wichtiger Hinweis auf Angriffsabsichten der Sowjetunion war.[3]:106f.

Neben der Gruppe I gab es auch den Ia-Bereich, der von Wessel geleitet wurde und innerhalb der Abteilung für die Ausarbeitung der eigenen Lage zuständig war. Darüber hinaus beobachtete der Ia-Bereich die Entwicklungen auf anderen Kriegsschauplätzen, um gegebenenfalls kritische Informationen aus anderen Teilen der Welt für die FHO nutzbar zu machen oder andere FHO-Angehörige auf wichtige Ereignisse hinzuweisen.[3]:106f.

Zum Kriegsende bestand die Gruppe I laut der Diensteinteilung vom 15. Februar 1945 aus sieben Generalstabsoffizieren, zehn weiteren Offizieren und vier Stabshelferinnen, wobei jedem der vier Heeresgruppen-Referate der Gruppe I exakt eine weibliche Hilfskraft zugeordnet war. Dazu kam der Ia-Bereich mit einem Stabsoffizier, zwei Hauptleuten, einem Oberleutnant und zwei Stabshelferinnen.[3]:285

Gruppe II

Gruppe II, die „Gruppe Russland/Militärische Gesamtlage“,[6]:264f. für deren Führung Gehlen zunächst Heinz Herre und im Mai 1943 Klaus Hoheisel auswählte, war in Abgrenzung von den operativen und frontnahen Aufgaben der Gruppe I eher mit der strategischen Analyse der Sowjetunion im Ganzen betraut.[3]:108–113

Die Gruppe II war zunächst in drei Referate unterteilt,[6]:264f. zu denen im Juni 1943 das Referat IId hinzugefügt wurde. Außerdem gab es die Gruppe IIe.[3]:109f.

- Referat IIa (1943 unter der Leitung von Horst Hiemenz) befasste sich mit Beuteunterlagen und Agentenmeldungen.[3]:108

- Referat IIb wertete Kriegsgefangenenbefragungen, Rundfunk- und Propagandameldungen der Sowjetunion, Feldpostbriefe und Beutepapiere aus.[3]:108

- Referat IIc war mit der Auswertung und Zusammenfassung aller verfügbaren Informationen betraut.[3]:109 Das Referat IIc organisierte auch die zentrale Katalogisierung der Information der FHO in einem Karteikartensystem, welches auf Gehlens Befehl eingeführt worden war und in welchem auf über 30.000 Karteikarten Informationen über Garnisonen, Gliederungen, Ersatzeinheiten, Truppenschulen und Führungspersönlichkeiten der Roten Armee zentral gesammelt wurden.[3]:113

- Referat IId (Hellmut Nauck) behandelte die „Sondergebiete Wirtschafts- und Rüstungslage“ der Sowjetunion.[3]:109

- Gruppe IIe (Adolf Wicht) befasste sich mit der Auswertung der Feindnachrichtenblätter, welche von den Frontverbänden der Wehrmacht angefertigt und an die FHO übermittelt wurde.[3]:110

Bis Sommer 1943 verfügte die Gruppe II außerdem für die Auswertung russischsprachiger Quellen über das „Referat II Z“ unter der Leitung von Oberst i. G. Alexis von Roenne und Major Bernd Pezold, welches danach zur neuen Gruppe III (siehe unten) wurde.[3]:111ff. Schon früh war die Tendenz erkennbar, dass in dieses Referat mit Vorliebe Deutschbalten rekrutiert wurden. Diese Tendenz setzte sich in der vollwertigen Gruppe III fort.[7]:273

Doe Gruppe, die im Jahr 1940 aus lediglich vier Offizieren bestanden hatte,[3]:65ff. verfügte kurz vor Kriegsende laut der Diensteinteilung vom 15. Februar 1945 über drei Generalstabsoffiziere und elf weiteren Offiziere.[3]:286

Gruppe III

Ende Oktober 1942 wurde die bisherige Gruppe III, die mit der Bearbeitung der USA und des Pazifikraums betraut war, aus FHO ausgegliedert und FHW (als Gruppe V) zugeordnet, sodass sich FHO noch stärker auf die Sowjetunion als Hauptgegnerin konzentrieren konnte.[3]:110

Mit der Diensteinteilung vom 20. Juni 1943 wurde das bisherige Referat II Z der Gruppe II unter Adolf Wicht zur neuen eigenständigen Gruppe III umstrukturiert.[3]:109f. Am 8. Januar 1944 übernahm Hellmut Nauck die Führung.[3]:361 Für die Neuaufstellung der Gruppe III wurden auch Teile der bisherigen „Beutesammelstelle“ des Generalstabs in die FHO eingegliedert. Diese neue Gruppe III befasste sich mit der Sichtung und Auswertung von sowjetischen Beutedokumenten sowie mit der Durchführung und Auswertung von Befragungen sowjetischer Kriegsgefangener.[3]:109f.

Der Gruppe III stand bis 1944 in Lötzen ein Schloss, das „Sonderlager Festung Boyen“, zur Verfügung, wo durchschnittlich 80 Rotarmisten gleichzeitig zur Befragung interniert waren. Hier wurden kollaborationswillige Soldaten der Roten Armee auch für andere Aufgaben, wie die spätere Russische Befreiungsarmee, rekrutiert.[3]:120

In der Gruppe III arbeitete eine Zahl von Deutschbalten, wie der lettlanddeutsche Offizier Wilfrid Strik-Strikfeldt, der zunächst als Übersetzer russischsprachiger Zeitungen wirkte und später den sowjetischen General Andrei Wlassow interviewte und schließlich zum Überlaufen überredete,[7]:271 sowie einige prominente Wissenschaftler wie der Prähistoriker Bolko von Richthofen. Die Gruppe III erhielt auch den Spitznamen „Dolmetschergruppe“.[3]:110f.

Nach der Neuaufstellung setzte sich die Gruppe III zunächst aus fünf Referaten zusammen,[6]:264 aus denen bis Ende 1944 acht wurden.[3]:110ff.

- Referat IIIa befasste sich mit der Kriegsgefangenenbefragung und der Ausarbeitung von Spezialfragen.[3]:111

- Referat IIIb war für die Sammlung und Auswertung nichtgedruckten Schriftguts zuständig und hielt dabei engen Kontakt mit der Beuteauffangstelle der Abwehr in Warschau.[3]:111f.

- Referat IIIc sammelte Vorschriften und Befehle des sowjetischen Oberkommandos.[3]:112

- Referat IIId war mit sowjetischen Zeitungen sowie mit erbeuteten Feldpostbriefen und Flugblättern der Roten Armee beschäftigt.[3]:112

- Referat IIIe wertete die Presse der Westalliierten aus.[3]:112

- Referat IIIf übersetzte wichtige russischsprachige Beutepapiere.[3]:112 Die Gruppe wurde nicht von einem Offizier, sondern von einem zivilen Dolmetscher geführt.[3]:286

- Referat IIIg stellte sowjetische Vorschriften und Bücher zu einer Bibliothek zusammen.[3]:112

- Referat IIIh überwachte im 24-Stunden-Schichtbetrieb den sowjetischen Rundfunk.[3]:112

Die Gruppe III kam laut der Diensteinteilung vom 15. Februar 1945 als einzige der drei Hauptgruppen komplett ohne Generalstabsoffizier aus; lediglich zwei der acht Referate (IIIb, IIIe) wurden von Offizieren geführt. Gruppenleiter war weiterhin Oberstleutnant Dr. Hellmut Nauck, dessen Stellvertreter ein Hauptmann war.[3]:286

Gruppen IV–VII

Neben den drei Gruppen, die sich hauptsächlich mit dem Krieg gegen die Sowjetunion befassten, verfügte die FHO außerdem über vier weitere Gruppen, die jedoch mit Abstand kleiner waren und sich mit peripheren Aufgaben befassten.[3]:286

- Die Gruppe IV unter Oberstleutnant Karl Ogilvie erfüllte die schon seit 1938 bestehende Zuständigkeit von FHO für Nordeuropa. Da Dänemark und Norwegen seit 1940 von der Wehrmacht besetzt waren, bearbeitete die Gruppe IV in ihren Analysen hauptsächlich das neutrale Schweden sowie bis Mitte 1944 das bis zu diesem Zeitpunkt noch mit Deutschland verbündete Finnland. Die Gruppe IV spielte innerhalb der FHO jedoch stets eine minimale Rolle und wurde im Vergleich zu den mit der Sowjetunion beschäftigten ersten drei Gruppen eher stiefmütterlich behandelt. Ogilvie unternahm mehrere Dienstreisen nach Skandinavien und insbesondere nach Schweden, bevor er kurz vor Kriegsende im Zuge der Verschlankung des Generalstabs an die Italienfront versetzt wurde.[3]:112

- Gruppe V fungierte als Vervielfältigungs- und Zeichenstelle.[3]:112

- Gruppe VI, zuständig für das Stabsquartier der FHO,[3]:286 unter Hauptmann Viktor von der Marwitz befasste sich mit organisatorischen Aufgaben und Sonderaufträgen durch Gehlen.[3]:112

- Gruppe VII gab es ab dem 9. November 1944, als die ehemalige „Gruppe Wehrmachtbericht“ der Abteilung Heerwesen in die FHO eingegliedert wurde, wo sie weiter für publizistische Veröffentlichung von Nachrichten über die Kampfhandlungen an der Ostfront zuständig war.[3]:112

Personalentwicklung

Die Diensteinteilung vom 15. Februar 1945 gibt die Gesamtstärke der Abteilung kurz vor Kriegsende mit 196 Angehörigen an, die in fünf Kategorien unterteilt wurden: 52 Offiziere, drei zivile Beamte, 24 Unteroffiziere, 49 Mannschaftssoldaten, 68 Stabshelferinnen. Die Verfügbarkeit des Personals variierte aber vor dem Hintergrund der Evakuierung der Abteilung (ab Mitte Februar), die darüber hinaus auch noch zum Zeitpunkt der formellen Auflösung der FHO (21. April 1945) nicht abgeschlossen war.[3]:286

Remove ads

Operationsgeschichte

Zusammenfassung

Kontext

Frühe Berichte über die Sowjetunion

Obwohl zwischen 1939 und 1941 unter den Bedingungen des Nichtangriffspakts vom August 1939 noch Frieden zwischen Deutschland und der Sowjetunion herrschte, richtete sich die Aufmerksamkeit der FHO ab dem Jahreswechsel 1939/40 auf die Sowjetunion als Hauptziel.[3]:67ff. Vor dem Überfall auf Polen (September 1939) hatte die FHO noch nicht systematisch Daten zur Roten Armee gesammelt.[6]:275 Generalstabschef Franz Halder gab am 28. November 1939 sowohl bei FHO als auch bei Karl-Adolf Hollidt, dem Stabschef des Oberbefehlshabers Ost, Studien zur zukünftigen Verteidigung der Ostgrenze des deutschen Machtbereichs gegen die Sowjetunion in Auftrag. Die FHO sollte dabei zu Zukunftsszenarien der deutsch-sowjetischen Beziehungen Stellung nehmen.[11]:193f. In dieser Eventualfallplanstudie interpretierte die Abteilung die Aufstellung der sowjetischen Truppen als wieder eindeutig defensiv noch als eindeutig offensiv; die Regierung der Sowjetunion würde sich mit einem hypothetischen Angriff gegen Deutschland zumindest solange Zeit lassen, bis das Autobahn- und Eisenbahnnetz im Grenzgebiet ausreichend ausgebaut wäre, um einen Angriff nach Westen überhaupt erst zu ermöglichen. Das Bild der Roten Armee, welches die Abteilung FHO dem Generalstabschef vorlegte, war lückenhaft; vom Einsatz des neuen Kampfpanzers T-34 im sowjetischen Grenzkrieg gegen Japan (Sommer 1939) hatte die Abteilung keine Notiz genommen. Die Abteilung schätzte die Kampfstärke der Roten Armee auf 150 vollwertige Schützendivisionen (an allen Grenzen) mit einem Aufstellungspotenzial von 50 weiteren Divisionen in kurzer Zeit.[3]:68f.

Die Arbeit der Gruppe II wurde durch ihre geringe Größe (Mitte 1940: vier Offiziere, davon einer für den Fernen Osten) erschwert, wodurch die Gruppe nur elementare Informationen bearbeiten und nur minimale Arbeitsergebnisse präsentieren konnte.[3]:65–68 Darüber hinaus war zwischen Oktober 1939 und Juli 1940 die Position des Gruppenleiters II vakant, da der dafür vorgesehene Offizier Erich Helmdach sich erst nach dem Westfeldzug zum Dienstantritt in der Abteilung meldete.[7]:155 Die Abteilung FHO wertete Meldungen jener Truppenteile der Wehrmacht aus, die in Polen als Besatzungsmacht stationiert waren und damit auch mit der sowjetischen Besatzungsmacht in Ostpolen (welches die Rote Armee Ende September 1939 besetzt hatte) interagierten. In Beurteilungen vom Jahresende 1939 sprach die Abteilung FHO zwar dem sowjetischen Durchschnittsoffizier sowohl die Dienstbefähigung als auch persönliche Manieren eher ab, hob aber den strengen Führungsstil der Roten Armee positiv hervor und bescheinigte, dass besonders die motorisierten Truppen der Sowjetunion einen disziplinierten und kampfstarken Eindruck machten. Hier entsprach die Analyse der FHO weitgehend der gängigen nationalsozialistischen Propaganda, derzufolge der Sowjetmensch einerseits einfältig und ungebildet, aber andererseits abgehärtet und genügsam sei. Die Abteilung machte ihrem Aufklärungsauftrag einige grundlegende methodische Fehler; etwa wurden deutsche Offiziere, die zwischen 1923 und 1933 während der geheimen Zusammenarbeit von Reichswehr und Roter Armee in der Sowjetunion ausgebildet worden waren, nicht systematisch zu ihren Erfahrungen mit den Führungsmethoden und -persönlichkeiten der Sowjetunion befragt.[3]:65–68 Trotzdem warnte die FHO, dass trotz der Führungs- und Ausbildungsdefizite der Roten Armee eine Resistenz der sowjetischen Streitkräfte gegenüber Rückschlägen und Niederlagen zu erwarten sei und dass die Rote Armee besonders in der Verteidigung eine gefährliche Gegnerin sein konnte. Auch diese Einschätzung wurde teilweise rasseideologisch begründet, da Passivität im Angesicht von Schwierigkeit dem russischen Volkscharakter entspräche.[11]:200

Nach dem Winterkrieg (November 1939 – März 1940) zwischen der Sowjetunion und Finnland legte Fremde Heere Ost zum 29. April 1940 einen neuen Lagebericht vor.[11]:194 Wiederum wurde der Sowjetregierung nicht vorschnell eine aggressive Intention gegenüber Deutschland und seinen Verbündeten unterstellt, aber explizit vor einer möglichen sowjetischen Militäraktion gegen Rumänien gewarnt, zu der die Rote Armee nach der Einschätzung der FHO militärisch vollständig in der Lage sei. Trotz dieses Zugeständnisses offensiver Fähigkeiten der Roten Armee hatten die großen Schwierigkeiten der sowjetischen Streitkräfte im Winterkrieg den Respekt der deutschen Seite vor den sowjetischen Truppen verringert; Abteilungsleiter Kinzel äußerte sich im kollegialen Kreis offen abschätzig über die geringen militärischen Erfolge und das veraltete Kriegsgerät der Roten Armee.[3]:69f. Nach Einschätzung der FHO litt die Rote Armee an mangelnder Initiative, Versorgungsschwierigkeiten der großen Truppenkonzentrationen, Überschätzung der sowjetischen Panzerwaffe, Aufklärungsmängeln, Schwächen bei der Eigensicherung, schlechter Feuerleitung der Artillerie sowie verlustreichen Massenangriffen der Infanterie.[11]:197

Nach den deutschen Siegen im Westfeldzug (Mai/Juni 1940) verlegte FHO sein Hauptquartier temporär ins besetzte Frankreich nach Fontainebleau, wo die Aufmerksamkeit der gesamten Wehrmacht für einige Monate auf der Luftschlacht um England und dem letztlich nie ausgeführten Unternehmen Seelöwe lag. Die Siegesstimmung mit anschließender Plünderung französischen Privateigentums sowie häufigem Kontakt mit jungen Französinnen in den militärischen Hauptquartieren war der Effizienz der Aufklärungsarbeit abträglich.[3]:71f.

Kriegsvorbereitungen gegen die Sowjetunion, August 1940 – Juni 1941

Die Sowjetunion als Objekt der Hauptaufmerksamkeit aller Angehörigen der FHO wurde ab dem 31. Juli 1940 wieder Priorität, als Hitler final den konkreten Entschluss an die Wehrmacht bekannt gab, die Sowjetunion anzugreifen und das Oberkommando des Heeres mit der Angriffsplanung beauftragte. Diesen Entschluss teilte Franz Halder am 1. August den unterstellten Abteilungschefs mit (wobei er zunächst den Mai 1941 als Zeitpunkt des Angriffs angab); Halder hatte aber bereits am 22. Juli der Operationsabteilung und der FHO Aufträge zur Erstellung von Operationsplanungen (Operationsabteilung) und einer Feindlageanalyse (FHO) erteilt. Kinzel hatte am 27. Juli 1940 einen Vortrag vor Halder zu seiner Feindlageeinschätzung gehalten. Kinzel blieb zu verschiedenen Gelegenheiten zwischen Juli und Oktober 1940 bei seiner Einschätzung vom April, dass die Rote Armee zwar hypothetisch über Angriffspotenzial verfüge, es aber nicht nutzen werde. Auch ein sowjetischer Präventivschlag gegen die für Deutschland wichtigen rumänischen Ölfelder hielt Kinzel für unwahrscheinlich: „Da jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach die Russen nicht mit einem Krieg beginnen werden, wir also das prävenire [sic!] haben, so ist mit diesem kühnen russischen Entschluß nicht zu rechnen.“[3]:73 Damit widersprach er anderen Wehrmachtsoffizieren wie Bernhard von Loßberg, die vor einem sowjetischen Angriff auf Rumänien warnten.[12]:336

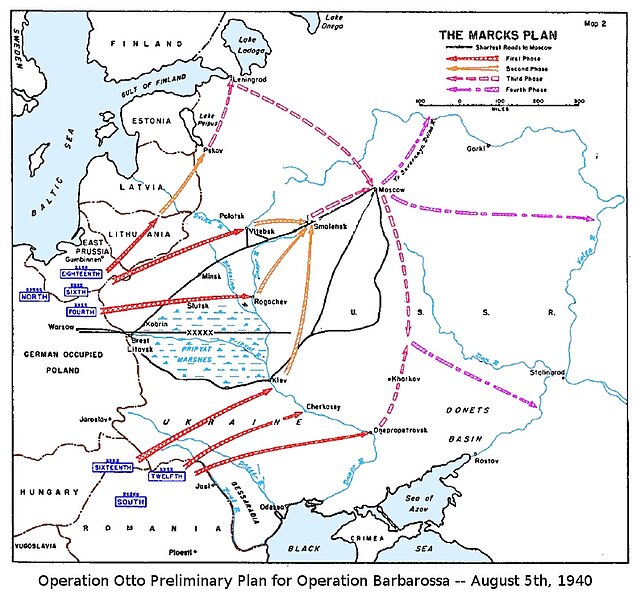

Die FHO stellte ihre Lageberichte über die UdSSR auch Erich Marcks zur Verfügung, der auf Basis der verfügbaren Informationen am 5. August 1940 den „Operationsentwurf Ost“ vorlegte, welcher den ersten Entwurf für das spätere Unternehmen Barbarossa darstellte.[11]:220

Die interne Struktur der FHO wurde bis zum Jahreswechsel 1940/41 fast komplett auf die Sowjetunion ausgerichtet. Die Gruppe II wurde intern in mehrere Referate umstrukturiert, von denen „Referat IIa Russland“ sich mit den sowjetischen Streitkräften, „Referat IIb Russland“ sich mit dem sowjetischen Nachschubs-, Befestigungs-, Versorgungs-, Haushalts- und Verkehrswesen und „Referat IIc Russland“ sich mit der Rolle der Kommunistischen Partei, der Bewaffnung, Ausrüstung und Bekleidung befasste. Lediglich „Referat IId“ beschäftigte sich weiterhin mit dem Fernen Osten, wobei hier auch die fernöstlichen Truppen der Sowjetunion jetzt eine größere Rolle spielten. Wie schon vor Juli 1940 erwies sich die Ausspähung der Sowjetunion aber als schwierig, da die FHO personell auf ihren Auftrag mindervorbereitet war; die Struktur wurde von 15 diensthabenden Offizieren im Jahr 1938 sogar auf elf im Jahr 1941 verschlankt.[3]:76

Die Zusammenarbeit mit dem deutschen Auslandsgeheimdienst, der Abwehr, war teilweise dysfunktional. Taktische Aufklärungs- und Abhörmissionen der Abwehr im sowjetischen Grenzgebiet brachten wegen technologischer Unterentwicklung und großer Sprachbarrieren nur dürftige Ergebnisse, Informationen auf der operativen oder strategischen Ebene waren schwierig zu verifizieren und die sowjetische Geheimpolizei GPU hatte im unmittelbaren Grenzgebiet große Kräfte und praktisch uneingeschränkte Privilegien. Obwohl die deutsche Seite mehrere Lösungsansätze verfolgte – etwa die Integration untergetauchter Agenten der baltischen Nachrichtendienste nach der sowjetischen Besetzung der baltischen Staaten im Sommer 1940 – konnten die systematischen Defizite des Lagebilds von Abwehr und FHO nie ausgeglichen werden, was auch die Probleme der FHO während des Kriegs gegen die Sowjetunion vorausahnen ließ. Auch neue Heereseinheiten wie der Kommandeur der Horchtruppen Ost (erstes Hauptquartier: Posen), der im Februar 1940 den Auftrag der Funkaufklärung an der deutsch-sowjetischen Demarkationslinie erhalten hatte,[3]:71f. konnte trotz der Zuteilung zusätzlicher Ressourcen nach Juli 1940 keine durchschlagenden Erfolge erzielen.[3]:74–76

Zum Jahresende 1940 wurde die militärische Truppenkonzentration der Wehrmacht im deutsch-sowjetischen Grenzgebiet immer größer. Während der Kommandeur der Horchtruppen Ost der späteren Heeresgruppe Mitte unterstellt wurde, wurde neue Stäbe für Horchtruppenkommandeure mit den Nummern 1 (Heeresgruppe Süd), 2 (Heeresgruppe Mitte) und 3 (Heeresgruppe Nord) aufgestellt, um die militärische Koordinierung der Funkaufklärung während des Angriffs auf die Sowjetunion zu gewährleisten. Neben diesen Teilen der Nachrichtentruppe des Heeres hörte auch der Horchdienst der Luftwaffe die Rote Armee ab, wobei sich die Feindaufklärung der Wehrmacht mit Nachdruck darauf konzentrierte, die Kräfteverteilung und Aufstellung der Roten Armee nachzuempfinden. Die Technologie der Roten Armee macht der deutschen Seite aber einen Strich durch die Rechnung, da die sowjetischen Streitkräfte ihre Befehlsweitergabe im Grenzgebiet mit Vorliebe per Telefon abwickelten, um die deutsche Funkaufklärung bewusst zu umgehen. Truppenstärke, Verteilung und Gliederung der Roten Armee blieben für die Wehrmacht deshalb schwer nachzuempfinden; auch die Reserven und Rüstungskapazitäten der Sowjetunion im Landesinneren blieben der deutschen Feindaufklärung weitgehend verborgen.[3]:75f.

Am 1. Januar 1941 legte die Gruppe II der FHO das Handbuch Die Kriegswehrmacht der UdSSR vor, welches ab dem 15. Januar in 2.000 Exemplaren gedruckt und bis auf Divisionsebene verbreitet und gelesen wurde.[6]:275 Dieses Handbuch entsprach der lückenhaften Situation des Lagebilds; nicht einmal die Frage nach der Identität des Oberbefehlshabers der sowjetischen Streitkräfte konnte eindeutig beantwortet werden. Zumindest die realen Stärken der sowjetischen Truppen in den an den deutschen Machtbereich grenzenden westlichen Militärbezirke konnten einigermaßen akkurat benannt werden, trotzdem fehlten Informationen über die Gliederung, Zahl und Identität der Befehlshaber der sowjetischen Großverbände. Dem sowjetischen Fußsoldaten bescheinigte die FHO im Handbuch einen „kulturelle[n] Aufstieg“ gegenüber der russischen Armee des Ersten Weltkriegs und das „Potenzial zum brauchbaren Einzelkämpfer und zur Beherrschung der technischen Kriegsmittel“. Das Urteil über das sowjetische Offizierskorps fiel wiederum sehr schlecht aus; das Handbuch schätzte die Fähigkeit und Entscheidungskraft der Führungsriege der Roten Armee als von den stalinistischen Säuberungen entscheidend geschwächt ein.[3]:77f.

Die FHO gab im Januar 1941 das „Taschenbuch Russisches Heer“ an die Wehrmacht aus, in welchem z. B. die Dienstgrade, Uniformen und Kragenspiegel der Roten Armee aufgeführt wurden. Außerdem enthielt das Taschenbuch eine Übersicht über das kyrillische Alphabet.

Im Januar 1941 stellte die FHO das „Taschenbuch Russisches Heer“ fertig, welches den deutschen Truppen im Feld die Erkennung sowjetischer Uniformen, Dienstgrade und Waffengattungen erleichtern sollte.[13]

Am 12. Februar 1941 stellte die Abteilung FHO eine von Hitler angeforderte militärgeographische Studie über die Prypjatsümpfe fertig,[11]:244 nachdem FHO-Chef Kinzel bereits am 10. September 1940 vor den Gefahren dieses Gebiets gewarnt hatte.[7]:176f. Diese seien primär ein gewaltiges Hindernis, dessen geographische Begebenheit nur kleine Kampfhandlungen und Truppenbewegungen zuließe. Halder ließ vor der Übergabe der Ergebnisse an Hitler die Schlussfolgerung der FHO abändern, um die Gefahreneinschätzung zu minimieren. Wo die FHO gewarnt hatte, dass Flankenangriffe aus den Sümpfen im Bereich der Möglichkeiten lagen, solange die Sowjetunion die kritischen Eisenbahnlinien kontrollierte, enthielt die von Halder gekürzte Version lediglich die Schlussfolgerung, dass einzelne Verbände der sowjetischen Kavallerie möglicherweise in den Sümpfen operieren und die deutschen Stoßtruppen angreifen würden.[11]:244

Am 15. März 1941 meldete die FHO in ihrem „Lagebericht Nr. 1“ eine sowjetische Teilmobilmachung sowie die Umsiedlung von Offiziersfamilien aus den Grenzgebieten ins Landesinnere. Diese Maßnahme bewertete die FHO jedoch als defensiv.[7]:206 Der Zivilbevölkerung diagnostizierte die FHO eine wachsende „Kriegspsychose“. Am 4. April notierte Halder, dass die FHO ihre Feindlageberichte nach oben hatte korrigieren müssen, da sich mehr sowjetische Großverbände im Grenzbereich befänden als zuvor angenommen.[11]:273 Auf diese Unterschätzung der Roten Armee konnte die Operationsabteilung jedoch nicht reagieren, da die Vorbereitungen für den Feldzug bereits auf Hochtouren liefen.[7]:211

In den letzten Wochen vor Kriegsausbruch beteiligte sich die FHO auch an der Herstellung von Druckerzeugnissen für die Wehrmachtssoldaten an der künftigen Ostfront. In Merkblättern über die Eigenarten der russischen Kriegführung wurden die deutschen Soldaten vor vergifteten Brunnen und Lebensmitteln, nächtlichen Überfällen, sadistischer Misshandlung von Kriegsgefangenen und Verwundeten sowie genereller Heimtücke und Niedertracht gewarnt. Diese Propagandaerzeugnisse der FHO gehörten zu den kriegsvorbereitenden Maßnahmen der deutschen Führung (Kommissarbefehl, Kriegsgerichtsbarkeitserlass), den Krieg gegen die Sowjetunion unter den Gesichtspunkten eines Vernichtungskriegs zu führen.[11]:274 Die spätere Behauptung Reinhard Gehlens in seinen Kriegserinnerungen, dass Oberbefehlshaber Walther von Brauchitsch sich gegen den verbrecherische Befehle wie den Kommissarbefehl gewehrt habe und dabei von Halder sowie von der FHO unterstützt worden sei, entspricht so nicht der Wahrheit wie Gehlens weitere Behauptung, der Kommissarbefehl sei in der Wehrmacht nur selten ausgeführt worden.[7]:210

Am 11. Juni 1941 gab Franz Halder einen Befehl aus, dass die Feindlageoffiziere des Heeres mit den Sonderkommandos der Sicherheitspolizei der Gestapo (Sipo) und des Sicherheitsdiensts (SD) der SS während des bevorstehenden Angriffs auf dem Gebiet des Informationsaustausches kooperieren würden. Dadurch war FHO als koordinierende Stelle der Feindlageaufklärung im Feldheer von Anfang an in der Position, Berichte und Informationen über den Holocaust zu sammeln. Spätere Behauptungen von FHO-Offizieren über Nichtwissen oder Nichtbeteiligung an den Völkermorden an Juden, Romani und anderen Gruppen sind nicht glaubhaft, zumal die FHO ab spätestens Anfang 1943 anfing, die Presseerzeugnisse der Alliierten über deutsche Kriegsverbrechen zu sammeln und zu übersetzen. Diese alliierten Veröffentlichungen wurden von der FHO, wider besseres Wissen, unter Nutzung der hierfür bevorzugten nationalsozialistischen Vokabel als „Gräuelpropaganda“ kategorisiert.[3]:30f.

Ostfront, 1941

In den ersten Kriegstagen im Juni 1941 zeigte sich, dass die deutsche Feindaufklärung zwar die Truppenstärke und viele der Verbände der Roten Armee in unmittelbarer Grenznähe korrekt erkannt hatte, darüber hinaus aber über minimale Informationen verfügte. Militärische Gesamtstärke, Ausrüstung, Organisationsstruktur, Wachstumspotenzial und Aufstellung der Rüstungsindustrie der Sowjetunion hatte von der FHO nicht korrekt ermittelt werden können.[3]:80 Vom Moment des Angriffs an war es jetzt die Aufgabe der FHO, nach besten Möglichkeiten akkurate Informationen über die Rote Armee im Gefecht und die Absichten der sowjetischen Führung zu sammeln und zu kompilieren. Dazu nutzte die Abteilung sechs Hauptquellen: Aufklärungsergebnisse der deutschen Frontverbände, Aussagen sowjetischer Kriegsgefangener, Ergebnisse der Luftaufklärung, Ergebnisse der Funkaufklärung, Agentenberichte der FHO-assoziierten Teile der Abwehr sowie sowjetische Beutedokumente.[6]:264

Am 22. Juni 1941 wurden alle drei Gruppen der FHO in ein Hauptquartier bei Angerburg (Ostpreußen) verlegt. Das der FHO zugeteilte Waldstück trug den Decknamen „Mauerwald“ und befand sich in der Nähe des Führerhauptquartiers „Wolfsschanze“ bei Rastenburg. Hier erhielt FHO die Aufgabe, während des Unternehmens „Barbarossa“ zweimal täglich (um 07:00 Uhr und 18:00 Uhr) die Feindlagemeldungen der Armeeoberkommandos, der Panzergruppen sowie ggf. der Heeresgruppenoberkommandos entgegenzunehmen und nach Auswertung der Feindlage dem Führerhauptquartier bei der Entscheidungsfindung zuzuarbeiten. Eberhard Kinzel sollte als FHO-Chef täglich um 21:00 Uhr bei der Lagebesprechung Bericht an Franz Halder über die vermuteten Positionen und Absichten der sowjetischen Streitkräfte machen. Das Arbeitspensum der FHO erhöhte sich schlagartig, wodurch die Dienstzeiten aller FHO-Angehörigen beträchtlich länger wurden.[3]:84 Die schnellen Vorstöße der Wehrmacht bis Winter 1941 brachten die Gefangennahme von mehreren Millionen sowjetischer Soldaten sowie die Sicherstellung von Tonnen sowjetischer militärischer Dokumente. Die mit der nachrichtendienstlichen Bewältigung der Kriegsgefangenen und Datenmengen völlig überforderte Abwehr versäumte es wiederholt, sensible sowjetische Dokumente, welche der deutschen Feindaufklärung Vorteile hätten bringen können, rechtzeitig zur Auswertung an FHO weiterzugeben.[3]:85f. Die Meldungen der Wehrmachtsverbände im Feld liefen bei der Abteilung Abwehr I zusammen, deren Leitstelle „Walli“ (unter der Leitung von Hermann Baun) diese Daten möglichst schnell sammeln, sortieren und der FHO nützlich machen sollte. Mit dieser Aufgabe waren Abwehr und FHO überfordert.[5]

Während sich bei Hitler, Halder oder auch beim Amtschef für Wehrwirtschaft und Rüstung Georg Thomas Siegesgewissheit und Euphorie ob der schnellen deutschen Siege verbreiteten, entwickelte sich bei den Angehörigen der FHO bereits im Herbst 1941 die Ansicht, dass das Konzept eines Blitzsieges gegen die Sowjetunion gescheitert sei. Kinzel warnte Thomas, dass die Rote Armee nach Einschätzung der FHO zwischen November 1941 und Mai 1942 nicht weniger als 150 Schützendivisionen, 30 Kavalleriedivisionen und 30 Panzerbrigaden neu aufstellen könnte, und dass westalliierte Nachschublieferungen (Leih- und Pachtgesetz) die Sowjetunion zur Aufstellung weiterer gepanzerter Verbände befähigen würde.[3]:87

Zum Jahreswechsel 1941/42 wurde das Handbuch Kriegswehrmacht der UdSSR aus dem vorherigen Januar aktualisiert und neu herausgegeben;[14] die Neufassung aus dem Dezember 1941 enthielt Passagen, in denen die überraschende Größe und Materialmasse der Roten Armee gelobt wurde. Erstmals erkannte die Analyse der FHO auch dem sowjetischen Offizierskorps eine gewisse Befähigung in der Auftragserfüllung zu, da sich die Offiziere der Roten Armee nach Einschätzung der FHO in der Nutzung der sowjetischen Eisenbahnen, in der schnellen Reaktion auf Lageänderungen und in der Aufklärung deutscher Angriffsspitzen bewährt hätten. Passagen über die ethnisch-rassisch bedingten Grundvoraussetzungen des sowjetischen Fußsoldaten enthielt auch das neue Handbuch; den Russen als Volksgruppe wurde etwa ein Hang zur Unterwürfigkeit, Hinterlist und Misstrauen sowie eine Geringschätzung des Menschenlebens diagnostiziert, auch wenn das Handbuch nichtsdestotrotz bei der Einschätzung der vorherigen Version blieb, dass der ethnisch russische Fußsoldat sich bei strenger militärischer Führung durch Härte, Anspruchslosigkeit, Ausdauer und geringe Todesfurcht auszuzeichnen wusste. Die Belarussen wurden im Vergleich als weicher, die Ukrainer als kultivierter und lebenslustiger als die Russen analysiert. Juden bildeten schließlich nach Aussage des Handbuchs, welches sich in dieser Hinsicht der nationalsozialistischen Rassenideologie anschloss, die geheime und konspirative Trägerrolle des gesamten Sowjetsystems.[3]:87–89

Zum Jahresende 1941 erwies sich das Blitzkriegskonzept an der Ostfront als endgültig gescheitert, als die Schlacht um Moskau von einer verlustreichen Pattsituation Ende November durch einen großangelegten sowjetischen Gegenangriff (6. Dezember 1941) zur ersten größeren operativen Niederlage der Wehrmacht wurde. Die deutsche Feindaufklärung, inklusive FHO, hatte darin versagt, die Nachführung sowjetischer Verbände aus dem Fernen Osten ins europäische Russland rechtzeitig zu erkennen.[3]:91 Noch am 4. Dezember hatte die FHO dem OKH prognostiziert, dass die sowjetischen Verbände vor der Heeresgruppe Mitte nicht zu einer größeren Offensive in der Lage seien. Auch zuvor erfolgte sowjetische Angriffe im November 1941, die etwa die 1. Panzerarmee bei Rostow am Don, die 16. Armee bei Tichwin oder die 4. Armee im Mittelsektor trafen, hatte die FHO nicht vorausgesagt.[6]:280

Kinzel sah die Fehler der FHO darin, die Schlachtordnung und militärischen Fähigkeiten der Roten Armee unterschätzt zu haben.[7]:217 Die Aufklärungsdefizite waren aber nicht exklusiv die Schuld der FHO; viele Divisionen und Armeekorps an der Front hatten wegen der hohen Offiziersverluste ihre für die Feindlage zuständigen Offiziere auf andere Stabsposten versetzt oder sogar mit Kommandos an der Front betraut.[3]:91

Ostfront, 1942

Franz Halder, der den deutschen Großverbänden an der Ostfront in Hinsicht auf das Feindlagebild sogar Auflösungserscheinungen diagnostizierte, stand vor dem Problem, zum Jahreswechsel 1941/42 die systemischen Probleme in der Feindaufklärung zu lösen, da ansonsten eine zuverlässige Einschätzung der Stärke und Ausrüstung der in großen Zahlen auftretenden neu aufgestellten Großverbände der Roten Armee schlichtweg nicht möglich wäre. Da sich zu diesem Zeitpunkt auch wiederholt Beschwerden von hochrangigen Truppenführern wie Fedor von Bock über die Arbeitsweise der FHO gab, entschied sich Halder schließlich im Frühjahr 1942, den FHO-Chef Eberhard Kinzel abzulösen. Nach einer Übergangszeit im April übernahm Reinhard Gehlen Anfang Mai 1942 vollständig die Leitung der FHO (siehe oben).[3]:91–93

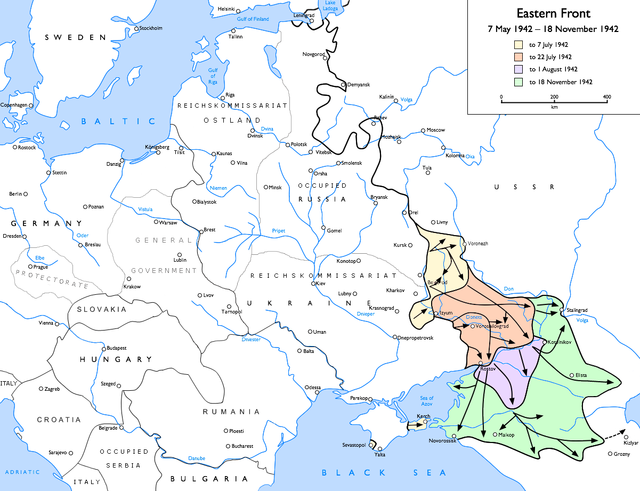

Vor dem Hintergrund, dass die Sowjetunion zum Jahreswechsel 1941/42 sowie im Frühjahr 1942 erstmals die militärisch-operative Initiative an der Ostfront übernahm (Sowjetische Winteroffensive, Schlacht von Rschew, Schlacht bei Charkow), wurde die Analyse der sowjetischen Angriffsabsichten der wichtigste Auftrag der FHO in der ersten Jahreshälfte 1942.[3]:118

Da es in den bisherigen Kriegseinsätzen der Wehrmacht noch zu keiner Situation der strategischen Defensive gekommen war, hatte die deutsche Feindaufklärung in dieser Hinsicht eine neuartige Aufgabe zu bewältigen. Der neue FHO-Chef Gehlen konnte sich hier seine Erfahrungen aus seiner vorherigen Verwendung in der Operationsabteilung des OKH zunutze machen, da er zumindest mit der Beurteilung sowjetischer Offensivkapazitäten bereits vertraut war. Ab dem 11. April 1942 gab die FHO in täglichen schriftlichen Kurznotizen jeweils eine „Kurze Beurteilung der Feindlage“ heraus, um diese dem Generalstabschef, dem Chef der Operationsabteilung, den Heeresgruppenoberkommandos und dem Luftwaffenführungsstab zur Verfügung zu stellen.[3]:118

Die FHO versuchte, sowjetische Angriffsabsichten anhand einer Vielzahl von Faktoren zu beurteilen und zu lokalisieren; neben Kriegsgefangenenbefragung, Funkaufklärung, der Analyse von Presseberichten und Beutepapieren sowie der Beobachtung der Truppenverschiebungen der kampfwertgesteigerten sowjetischen Garde-Divisionen waren auch erhöhte Wodka-Rationen bei Frontverbänden der Roten Armee ein wichtiger Indikator eines zu vermutenden bevorstehenden Angriffs.[3]:118

Am 4. April 1942, drei Tage nach Gehlens Amtsantritt, erhielt Franz Halder von Hitler die „Weisung Nr. 41“, in welcher der Diktator die Vorbereitung einer Sommeroffensive in Südrussland („Fall Blau“) befahl.[7]:241 Gehlen musste an diesem Tag erstmals eine Beurteilung der Feindlage abfassen. Ab dem 11. April führte er ein neues System gegenüber dem unter Kinzel praktizierten Segment „Wichtigste Merkmale der Feindlage“ ein; stattdessen erschien Gehlens „Kurze Beurteilung der Feindlage“ (oder „Kurze Feindbeurteilung“) jetzt täglich schriftlich und wurde an den Generalstabschef (sowie bis September 1944 an den Chef der Operationsabteilung) weitergeleitet.[3]:118f.

Am 12. Mai 1942 gerieten die deutschen Angriffsvorbereitungen überraschend unter Druck, als mit einer Offensive der Südwestfront die Zweite Schlacht bei Charkow begann. Die deutschen Truppen mussten örtliche Rückschläge hinnehmen, konnten aber die Truppen der Roten Armee zurückdrängen und die Stabilität der Front wiederherstellen. Da auch die FHO in einer realitätsfernen Studie vom 7. Mai 1942 mittelfristig die Erschöpfung der sowjetischen Reserven voraussagte, blieb die Zuversicht der deutschen Führung erhalten.[7]:247f.

Ab der Jahresmitte 1942 beobachtete die FHO eine deutliche Verbesserung der Roten Armee in der Verschleierung eigener Operationen; die Sowjetunion passte die veralteten Chiffren ihrer Frontverbände und führte darüber hinaus Funkstillen vor eigenen Angriffen ein, die es den Deutschen verwehren sollten, die Zahl und Stärke offensiv aufgestellter sowjetischer Großverbände abschätzen zu können.[6]:268f.

Am 28. Juni 1942 begann die deutsche Sommeroffensive („Fall Blau“) in Richtung Wolga und Kaukasus. Die Fortschritte der deutschen Sommeroffensive ließen bei der FHO den Optimismus entstehen, dass ein großangelegter sowjetischer Rückzug bevorstünde. Am 31. Juni hielt Gehlen diesbezüglich einen Vortrag, dass er aus einer verlässlichen Quelle aus höchsten politischen Kreisen von einem sowjetischen Rückzugsvorhaben erfahren haben wolle. In der Tat gab die Rote Armee in den nächsten Wochen westlich der Wolga Territorium auf, weswegen sich Gehlens Quelle zu bestätigen schien. Jedoch handelte es sich bei der Quelle um den Nachrichtenhändler Richard Kauder in Sofia, dessen eigene Quelle wiederum angebliche exilrussische Offiziere waren. Kauder fand bei Abwehr und FHO bis Kriegsende mit fiktiven Informationen Gehör.[7]:248f. Kauders exilrussische Gefährten wurden nach Kriegsende als sowjetische Agenten enttarnt, Kauders mögliche eigene Zugehörigkeit zum sowjetischen Geheimdienst konnte nicht abschließend ermittelt werden.[6]:267

Im Juli 1942 wurde die FHO gemeinsam mit dem Rest des OKH ins Führerhauptquartier Werwolf in der Nähe von Winnyzja verlegt. Dass im Umland vor der Ankunft des FHQ zur Herstellung der „Judenfreiheit“ mindestens 35.000 Juden ermordet wurden, blieb den Junioroffizieren der FHO nicht verborgen, auch wenn ranghöhere Offiziere wie Gehlen oder der Chef der Operationsabteilung Adolf Heusinger diesen Umstand nicht in ihren Briefwechseln erwähnen wollten.[7]:251

Im späten August 1942 übergab Gehlen ein Memorandum zu den Entwicklungen am südlichen Sektor der Ostfront, welches als „Gedanken zur Weiterentwicklung der Feindlage im Herbst und Winter“ betitelt war. Gehlen legte sich in dieser Denkschrift auf die falsche Prognose fest, dass die Rote Armee im Winter 1942/43 höchstens zu einer einzigen großen Offensivaktion in der Lage sein würde, da die Personallage der sowjetischen Truppen nach den Verlusten während des Sommers 1942 kritisch sei.[6]:269

Am 11. Oktober meldete die Leitstelle für Nachrichtenaufklärung, dass eine neue sowjetische Heeresgruppe, die Donfront, erkannt worden sei. Die FHO bewertete diese Neuaufstellung als eine defensive Umgruppierung im nördlichen Stalingrad-Sektor. Dass die Donfront innerhalb weniger Wochen zu einer Großoffensive antreten würde, war zu diesem Zeitpunkt aus Sicht der FHO nicht wahrscheinlich.[6]:269

Noch im September 1942 hatte Gehlen die Hoffnung geäußert, dass die Region Stalingrad und die Erdölgebiete am Kaukasus bei Wintereinbruch bereits in deutscher Hand liegen könnten. Dies bewahrheitete sich ebenso wenig wie die Vermutung der FHO, dass ein sowjetischer Großangriff im November im Bereich Toropez oder Suchinitschi zu erwarten sei und gegen die Heeresgruppe Mitte zielen würde, wodurch der südliche Sektor der Ostfront nur marginal betroffen wäre. Erst am 12. November begann die FHO mit theoretischen Erörterungen der Möglichkeit eines sowjetischen Angriffs auf die 3. rumänische Armee. Diesen Angriff hielt die Abteilung aber in der unmittelbaren Zukunft für unwahrscheinlich. Am 18. November 1942 trat die Rote Armee beiderseits Stalingrad zum Großangriff an (Operation Uranus), wodurch sich bereits am 22. November ein Kessel um die 6. deutsche Armee im Stadtgebiet Stalingrad bildete. Die FHO versuchte im Nachhinein vom eigenen Aufklärungsversagen abzulenken, indem die Abteilung erklärte, man sei vom sowjetischen Erfolg ebenso überrascht wie die Sowjets selbst.[15]:46–48 Gehlen bewarb in Privatgesprächen mit Heusinger bereits in der Frühphase der Einkesselung, dass eine Befreiung der 6. Armee von außen hoffnungslos sei und dass die 6. Armee stattdessen so früh wie möglich einen Ausbruchsversuch unternehmen sollte.[16]:226ff.

Ende Oktober 1942 wurde die Arbeit der FHO durch den Rückumzug aus dem FHQ Werwolf behindert, da das Oberkommando wieder zurück zum FHQ Wolfsschanze bewegt wurde. In diesen Tagen entledigte sich Gehlen auch der für den Pazifikraum zuständigen Gruppe III der FHO, die anschließend als Gruppe V in die Schwesterabteilung Fremde Heere West überstellt wurde.[7]:265

In der Einschätzung der sowjetischen Verluste an Personal und Material hatte sich die FHO auch mit dem Problem falscher Meldungen und Schätzungen aus deutschen Frontverbänden auseinanderzusetzen. Ab Dezember 1942 galt in der FHO die Grundregel, dass die von den Heeresgruppen gemeldeten sowjetischen Panzerverluste in den FHO-Statistiken in jedem Fall um 50 % reduziert wurden, um Doppel- und Falschmeldungen entgegenzuwirken.[17]:22

Ab 1942 war eines von Gehlens Kernprojekten die Aufstellung sogenannter „landeseigener Verbände“, die sich aus nichtdeutschen Kollaborateuren in Osteuropa zusammensetzen sollten.[3]:118 Zum Jahresende 1942 besuchte der in der FHO eingesetzte lettlanddeutsche Hauptmann Wilfried Strik-Strikfeldt den gefangenen General der Roten Armee Andrei Andrejewitsch Wlassow und überzeugte ihn, zu den Deutschen überzulaufen. Die FHO wurde in der Folge einer der größten Befürworter der sogenannten „Wlassow-Bewegung“, also jener Sowjetbürger, die zur militärischen Kollaboration mit den Deutschen gegen die UdSSR bereit waren. Gehlen verfolgte das Projekt, möglichst viele Sowjetbürger durch Propaganda auf die Seite der Deutschen zu ziehen, seit mindestens Mitte 1942.[7]:273 Die FHO befürwortete innerhalb des Generalstabs die Schaffung des Dienstpostens „General der Osttruppen“ (ab Ende 1943: „General der Freiwilligenverbände“), die am 15. Dezember 1942 erfolgte. Hier wurden die Aufsicht über neue Wehrmachtsverbände, die sich aus Kosaken oder Turkvölkern (Turkistanische Legion) zusammensetzten, gebündelt.[3]:148 Für die Zwecke seiner Propagandaarbeit ließ Gehlen gezielt Offiziere mit Russischkenntnissen, wie Heinz Herre, zur Abteilung versetzen. Herre war später im Auftrag Gehlens zunächst Stabschef beim General der Osttruppen und wurde kurz vor Kriegsende Stabschef der „Wlassow-Armee“.[7]:273 Am 25. November 1942 hielt die FHO in einer Denkschrift über die Besatzungspolitik fest,[3]:148 dass die Kampfkraft der Wehrmacht an der Ostfront nur noch durch zahlreiche Rekrutierungen lokaler Kollaborateure erhalten werden könne.[18]:61 Außerdem war es die Ansicht der FHO, dass eine bessere Behandlung der sowjetischen Bevölkerung auch der rapide wachsenden Partisanenbewegung hinter den deutschen Linien die Gewinnung neuer Kämpfer erschweren würde.[18]:166 Zu diesem Zweck wurde innerhalb der FHO ein neues Referat Propaganda aufgestellt. Die Führung über das neue Referat in Zossen-Dabendorf übernahm ab dem 1. Februar 1943 Wilfrid Strik-Strikfeldt, der gleichzeitig als Berater Wlassows beim Aufbau der späteren Russischen Befreiungsarmee unterstützte, die Strik-Strikfeldt erstmals im Jahr 1941 konzeptualisiert hatte.[3]:148f. Zunächst stieß jedoch besonders das Projekt, ethnische Russen als Kollaborateure zu rekrutieren, auf wenig Gegenliebe in der NS- und Wehrmachtsführung.[7]:281 Als Wlassow am 27. Dezember 1942 die Smolensker Erklärung[19] unterzeichnete, in welcher er die Gründung eines „Russisches Komitees“ ankündigte,[20]:307 intervenierte die NS-Führung und limitierte die Nutzung des Dokuments.[18]:131

Pazifischer Kriegsschauplatz, 1941/42

Bis zur Abgabe der Gruppe III der FHO an FHW, die Ende Oktober 1942 erfolgte,[7]:265 beschäftigte sich die Abteilungsleitung neben der Ostfront auch mit den Vorgängen im Pazifikraum und in den Vereinigten Staaten. Am 22. April 1942 musste Gehlen z. B. bei Halder einen Vortrag über die japanischen Fortschritte in Burma halten. Der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im Dezember 1941 erschwerte die Arbeitslast noch zusätzlich, da jetzt die Nachfrage nach verwertbaren Informationen über die Führung, Organisation, Aufstellung, Ausrüstung, Ausbildung und operative Zielsetzung der US-Armee akut wurde. Die Gruppe III unter der Leitung von Hauptmann Voigt-Ruscheweyh musste, teils mit Gehlens Hilfe, Informationsbeschaffung bei anderen Dienststellen betreiben (Fremde Heere West, Seekriegsleitung, Luftwaffenführungsstab etc.) und war deshalb ein Ablenkungsfaktor, der die Bearbeitung der Ostfront als Hauptaugenmerk der FHO eher behinderte.[7]:244

Ostfront, 1943

Der Jahreswechsel 1942/43 brachte mit der Einkesselung der 6. Armee in der Schlacht von Stalingrad und dem beginnenden Tunesienfeldzug nach der alliierten Operation Torch zwei katastrophale Rückschläge für die Wehrmacht, welche die deutschen Siegeschancen im Zweiten Weltkrieg erstmals auch in weiten Teilen der deutschen Führung ernsthaft zweifelhaft erscheinen ließen. Als sich Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill in der Casablanca-Konferenz auf die Forderung der bedingungslosen Kapitulation als einzigem akzeptablem Kriegsende für die Achsenmächte einigten (und damit einen Kompromissfrieden ausschlossen), besprachen sich Gehlen und Wessel erstmals konspirativ über gemeinsame Pläne für den Fall einer vernichtenden deutschen Kriegsniederlage. Gehlen versteifte sich in diesen Gesprächen darauf, dass im Falle eines alliierten Sieges das Kriegsbündnis auseinanderbrechen und eine neue Rivalität zwischen der Sowjetunion und den Westalliierten entstehen würde. Diese Zukunftsvoraussage war zutreffend (Kalter Krieg). Gehlen vertrat die Ansicht, dass die Erkenntnisse und gesammelten Daten der FHO über die Sowjetunion in diesem Fall den Westalliierten nutzbar gemacht werden sollten, um die Sowjetunion nach Möglichkeit zu schwächen.[21]

Im Frühjahr 1943 schätzte die FHO die Gesamtverluste der Sowjetunion zwischen Kriegsbeginn bis Ende der Schlachten des Winters 1942/43 auf insgesamt 6,4 Millionen, zuzüglich weiteren 5,4 Millionen Kriegsgefangenen zwischen Juni 1941 und März 1943. Mit einer Gesamtzahl von knapp unter 12 Millionen sowjetischen Gesamtverlusten lag die FHO in der historischen Rückschau zumindest nicht zu hoch; die FHO könnte die sowjetischen Gesamtverluste sogar um bis zu 2 Millionen unterschätzt haben. Die FHO schätzte die aktuelle Stärke der Roten Armee an der Ostfront auf 5,7 Millionen gegenüber 2,7 Millionen deutschen Soldaten. Darüber hinaus gab die FHO die Schätzung, dass zum 1. März 1943 noch weitere 3,4 Millionen wehrtaugliche Männer in der Sowjetunion zur Verfügung standen, die noch nicht in den Militärdienst einberufen worden waren. Das deutsche Potenzial in der gleichen Kategorie lag bei lediglich 500.000, wobei aus diesem Reservoir auch noch die Besatzungstruppen und andere Fronten (ab 1943: Italienfront, ab 1944: Westfront) gedeckt werden mussten. Aus der Zahl von 3,4 Millionen zusätzlichen wehrtauglichen Sowjetbürgern folgerte die FHO, dass 1,7 Millionen für den Ersatz und 700.000 für die Grundauffrischung der Verbände benötigt werden würden, wodurch die Sowjetunion immerhin noch knapp eine Million Rekruten zur Verfügung hatte, um im Sommer 1943 40 bis 60 neue Divisionen, gefolgt von weiteren 20 bis 30 neuen Divisionen im Spätsommer bis Herbst, aufzustellen. Zum 1. April 1943 schätzte die FHO die Gesamtstärke der Roten Armee entlang der Ostfront (an der Front und in den Reserven) auf 6.040 Panzer und 20.683 Geschütze.[17]:12f. Die tatsächliche Zahl sowjetischer Panzer lag Anfang Juli bei 16.087, wodurch die FHO sich um 10.000 verschätzte.[7]:315 Im Oktober 1943 legte FHO darüber hinaus dar, dass die Rote Armee trotz etwa 900.000 Verlusten während der Jahresmitte 1943 von 5,8 Millionen auf 6,1 Millionen Soldaten angewachsen sei.[22]:252 Auch der Roten Luftwaffe seien nach der Einschätzung der FHO während der Sommerkämpfe 1943 keine einschneidenden Verluste zugefügt worden; bis Frühjahr 1944 sei aufgrund wachsender sowjetischer Produktionszahlen zu erwarten, dass die Zahl der sowjetischen Kampfflugzeuge sogar die Vorkriegswerte von 1941 übersteigen würde.[22]:254f.

Im April 1943 warnte die FHO vor sowjetischen Sommeroffensiven im Südsektor der Ostfront, wo Vorbereitungen der Roten Armee auf Großangriffe in die deutsch besetzte Ukraine (Donez-Mius-Offensive, Smolensker Operation) vermutet wurden. Außerdem mahnte FHO zum Monatswechsel April/Mai 1943, dass die sowjetische Reservenbildung im südlichen Zentralsektor der Ostfront nahelegte, dass die Rote Armee die Vorbereitungen der Wehrmacht auf das Unternehmen Zitadelle erkannt hatten. Hiermit lag die FHO richtig; bereits am 12. April hatte das sowjetische Oberkommando entschieden, die eigene geplante Sommeroffensive solange zu vertagen, bis der erwartete deutsche Angriff erfolgt sei.[17]:73 FHO warnte wegen der erdrückenden Zahl sowjetischer Großverbände in Frontnähe im Kursker Bogen, dass der operative Erfolg der deutschen Offensive sehr unwahrscheinlich sei. Tatsächlich waren der FHO in dieser Einschätzung einige sowjetische Großverbände in der Reserve noch entgangen, wodurch die Überlegenheit der Roten Armee noch größer war als von der FHO ursprünglich angenommen.[23]:99

Nachdem die Zweite Schlacht um Kiew im November 1943 in der Befreiung der ukrainischen Hauptstadt durch die sowjetischen Truppen resultiert hatte und die zentrale Ukraine in die Hände der Roten Armee gefallen war, schloss sich FHO-Chef Gehlen in einer Beurteilung vom 9. November 1943 der Ansicht Erich von Mansteins an, dass die 17. Armee die Halbinsel Krim räumen müsse, um einer langfristigen Belagerung zu entgehen und zusätzliche Kräfte für den Rest der Ostfront bereitzustellen. Hitler, der politische Konsequenzen in Südosteuropa befürchtete, verweigerte den Abtransport der 17. Armee, die anschließend von der Roten Armee abgeschnitten wurde.[24]:373–375

Auf dem Feld der Propaganda und Kollaborationsförderung nahm die FHO weiter an internen Diskussionen im Generalstab und in der Wehrmachts- und NS-Führung teil, bei denen die FHO-Angehörigen das Ziel verfolgten, bessere Lebensbedingungen für zwangsrekrutierte Ostarbeiter sowie zumindest eine vorgetäuschte politische Autonomie für die weiterhin von Deutschland besetzten Gebiete der Sowjetunion, besonders in der Ukraine, zu erreichen.[18]:131 Stattdessen ging im Angesicht der sowjetischen Geländegewinne die deutsche Zivilverwaltung in der Ukraine zunehmend brutal vor, woraufhin die FHO schon im April 1943 einen Kurswechsel anregte, um die Entstehung ukrainischer Sympathien für die Sowjetunion zu vermeiden.[18]:221 Dadurch sollten antikommunistische Tendenzen der sowjetischen Bevölkerung in den Besatzungsgebieten verstärkt sowie weitere hilfswillige Zivilisten zum Arbeitseinsatz für Deutschland motiviert werden.[18]:131 Obwohl das Projekt zur Rekrutierung sowjetischer Überläufer in eine eigene militärische Struktur mittlerweile sogar von Heeresgruppenoberbefehlshabern wie Günther von Kluge oder Georg von Küchler unterstützt wurde,[17]:17f. und obwohl selbst Propagandaminister Joseph Goebbels in den Jahren 1942/43 Richtlinien zur psychologischen Bearbeitung der sowjetischen Bevölkerung und Soldaten mit dem Ziel des Überlaufens herausgab,[18]:131 stellte sich Hitler aus weltanschaulichen Gründen weiterhin gegen Projekte wie die Aufstellung der Wlassow-Armee und erklärte sie noch im Juli 1943 zu einer existenziellen Gefahr für Deutschland.[17]:17f.

Ostfront, 1944

Anfang 1944 gab es längere Machtkämpfe zwischen den verschiedenen nachrichtendienstlichen Strukturen des NS-Staates, nachdem Hitler am 12. Februar 1944 den Befehl gegeben hatte, unter Führung von Heinrich Himmler einen einheitlichen Geheimen Meldedienst aufzubauen, wodurch die Abwehr als Militärgeheimdienst ins RSHA der SS integriert worden wäre. Besonders gegen die Idee, auch frontnahe Ressourcen der Abwehr ans RSHA zu übertragen, wehrte sich Gehlen im Namen der FHO, und beanstandete in einer Stellungnahme vom 16. April, dass durch die Umstrukturierung der Durchführung militärischer nachrichtendienstlicher Aufgaben Nachteile entstehen würden. Daraufhin erarbeitete das OKW mit der SS-Führung einen Kompromiss, dem Gerhard Wessel im Namen der FHO zustimmte. Nach Neuregelung vom 14. Mai 1944 wurden die Abteilungen I und II der Abwehr ins RSHA eingegliedert, wo sie ein neues Militärisches Amt bilden würden. Die Abteilung III der Abwehr wurde hingegen geteilt, wodurch die frontnahen Teile des Nachrichtendiensts im Zuständigkeitsbereichs des Oberkommandos der Wehrmacht blieben. Der im Frühjahr neugeschaffene Dienstposten Chef Ic Wehrmacht, den Hugo Freiherr von Süsskind-Schwendi besetzte, sollte die Koordinierung zwischen Wehrmacht und SS unterstützen und war an bestimmte Weisungen Himmlers als Reichsführer SS gebunden.[3]:140f.

Im Frühjahr 1944 verschätzte sich FHO mit den Voraussagen über die Angriffsabsichten der Roten Armee im Sommer 1944 erheblich. Die Abteilung vermutete, dass die Sowjettruppen aus der Region Kowel angreifen, um so aus der Nordwestukraine kommend deutschen Großverbände abzuschneiden.[3]:208–210 Der ukrainische Frontvorsprung schien sich aus deutscher Sicht für einen Angriff anzubieten.[25]:501ff. Die FHO meinte sogar, eine Meinungsverschiedenheit bei der Sowjetführung erkannt zu haben, da die politische Führung einen Angriff in Richtung Balkan plane und die militärische Elite der Roten Armee stattdessen eine Offensive in Richtung Warschau–Danzig favorisiere.[15]:59 Es ergab sich in den Feindlagebeurteilungen für die FHO, in der Formulierung des deutschen Militärhistorikers Karl-Heinz Frieser, ein „Trilemma“, da die Rote Armee vor drei verschiedenen deutschen Heeresgruppen (Mitte, Nordukraine, Südukraine) stark genug war, zur Großoffensive anzutreten.[25]:513ff. Die sowjetische Führung entschied sich anstelle der beiden anderen vermeintlichen Optionen für einen wesentlich weiter nördlich erfolgenden Frontalangriff in Richtung Minsk und auf die Heeresgruppe Mitte, der Mitte Juni erfolgte.[3]:208–210 Die operative Pause der Sowjetunion zwischen April und Juni 1944 machte die FHO zunehmend nervös; nachdem Wessel am 3. Mai noch ein unmittelbar bevorstehendes Ende der Kampfpause prognostiziert hatte, mutmaßte er am 21. Mai stattdessen, dass die Verzögerung sowjetischer Angriffe mit den sich intensivierenden Invasionsvorbereitungen der Westalliierten zusammenhingen. Nachdem diese Invasion am 6. Juni 1944 erfolgt war, verkündete die FHO am 13. Juni, dass eine Koordinierung zwischen sowjetischer und westalliierter Kriegführung anzunehmen sei. Wie schon am 3. Mai sagte die FHO erneut ein bevorstehendes Ende der sowjetischen Operationspause voraus und verwies wiederum auf die Region Kowel und das Karpatengebirge als wahrscheinlichste geographische Schauplätze eines Großangriffs der Roten Armee. Zwar erkannte die FHO eine Kräftekonzentration im Gebiet Homel–Smolensk, von wo der sowjetische Angriff letztlich erfolgte, aber die FHO bezweifelte in ihrem Bericht vom 13. Juni, dass die Rote Armee in der Lage sei, in dieser Gegend einen entscheidenden Durchbruch über Mogilew und Orscha nach Minsk durchzuführen. Eine gute Funkdisziplin der sowjetischen Stoßverbände machte es der deutschen Feindaufklärung schwieriger, die Truppenkonzentrationen der Roten Armee zu erkennen. Als der Großangriff der Sowjetunion von Homel und Smolensk über Mogilew und Orscha nach Minsk ab dem 22. Juni 1944 erfolgte (Operation Bagration), erlitt die Heeresgruppe Mitte vernichtende Verluste.[15]:59–61 Erst Mitte Juli 1944 kam es auch zum von der FHO vermuteten sowjetischen Angriff in der nördlichen Ukraine (Lwiw-Sandomierz-Operation), wobei auch hier die Prognose der FHO über einen schnellen westwärts gerichteten Stoß nicht zutraf, da die 1. Ukrainische Front der Roten Armee ihren rechten Flügel verstärkt hatte und eher in nordwestlicher Richtung zum Angriff antrat.[15]:62

Nachdem am 20. Juli 1944 eine Gruppe von Verschwörern um Oberst i. G. Stauffenberg ein gescheitertes Attentat auf Hitler verübt hatte, suchte die NS-Militärjustiz intensiv nach den Mitwissern und Sympathisanten der Verschwörung, von denen viele Generalstabsoffiziere im Oberkommando des Heeres waren. Zu den Mitwissern gehörte Alexis von Roenne, der zeitweise in der FHO gedient hatte, bevor er zum Chef der Schwesterabteilung FHW wurde. Gehlens Mentor Adolf Heusinger, der beim Attentat selbst verletzt wurde, konnte keine Verstrickung nachgewiesen werden, er wurde wegen des (korrekten) Verdachts der Mitwisserschaft dennoch aus seiner Rolle im Generalstab entfernt. Hohe Offiziere der Abwehr hatten Stauffenberg den Sprengstoff besorgt, den er für den Attentatsversuch genutzt hatte. Hochrangige Offiziere der Abwehr und der Nachrichtentruppe (Oster, Hansen, Marogna-Redwitz, Loringhoven, Fellgiebel, Thiele, Meichßner, Hahn) waren in die Attentatspläne verstrickt oder zumindest eingeweiht. Dadurch war auch FHO durch Repressalien der NS-Führung bedroht.[3]:216–219 Gehlen behauptete in der Nachkriegszeit, in die Attentatspläne eingeweiht gewesen zu sein und bereits im Winter 1941/42 mit Henning von Tresckow über die nötige Entfernung Hitlers gesprochen zu haben. Als FHO-Chef hatte er im Jahr 1942 auch persönlichen Kontakt zu Stauffenberg, der zu diesem Zeitpunkt in der Operationsabteilung tätig war. Wie viel er von Personal und Zeitplan der Verschwörung vom 20. Juli 1944 tatsächlich wusste, ist nicht mehr eindeutig festzustellen, da sich Gehlen in den Jahren 1942–1944 passiv verhielt und auch innerhalb des vertrauten Gesprächsrahmens von Generalstabsoffizieren eine abwartende Haltung gegenüber allen Umsturzplänen einnahm. Damit hielt er sich sowohl im Falle eines gelungenen oder eines gescheiterten Staatsstreichs alle Türen möglichst offen. Gehlen litt ab dem 1. Juli 1944 an einer Blutvergiftung, deren Behandlung ihn in Angerburg und Breslau band. Ob Gehlen sich die Blutvergiftung absichtlich selbst zufügte, um während der Attentatsvorgänge vom 20. Juli außer Gefecht zu sein, ist nicht mehr festzustellen. Gehlens Stellvertreter Wessel wusste ebenfalls grob von den Attentatsplänen und vernichtete nach Scheitern des Umsturzes eine Kopie des Unternehmens Walküre, die sich in Gehlens Schreibtisch befand, wodurch die Geheime Staatspolizei das Dokument bei einer Durchsuchung am Folgetag nicht sicherstellen konnte. Durch diese Tat rettete Wessel Gehlen vermutlich vor der Hinrichtung. Wessel, der den durch die Blutvergiftung außer Gefecht gesetzten Gehlen als Abteilungsleiter kommissarisch vertrat, versetzte auch FHO-Mitarbeiter, die durch eine NS-kritische Haltung aufgefallen waren. Major i. G. Karl-Heinrich von Rittberg wurde z. B. als Feindlageoffizier zur Heeresgruppe Süd nach Rumänien versetzt.[3]:216–219 Rittberg wurde trotzdem in den letzten Kriegstagen durch ein Fliegendes Standgericht unter dem Vorwurf der Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und am 14. April 1945 hingerichtet.[3]:294 Gehlen kehrte erst Wochen nach dem Attentat von seinem Kuraufenthalt zurück und konnte damit nicht nur einem Verhör oder einer Verurteilung entgehen, sondern auch seinen Dienstposten als Abteilungsleiter der FHO weiter ausüben und sogar im Dezember 1944 die Beförderung zum Generalmajor erhalten. Trotzdem ging die FHO als Institution stark geschwächt aus dem Juli 1944 hervor, da das Misstrauen der NS-Führung gegenüber Generalstabsoffizieren und konservativen Eliten stark zugenommen hatte. Profiteure waren der SD und das RSHA.[3]:220f.

Ab Mitte 1944 intensivierten sich im Angesicht alliierter Geländegewinne an allen Fronten in verschiedenen Dienststellen die Vorbereitungen, in Deutschland einen Partisanenkrieg (im Sprachgebrauch der Wehrmacht: „kleiner Krieg“) gegen die Alliierten vorzubereiten, wobei jedoch die verschiedenen Einrichtungen der Wehrmacht, Waffen-SS und NSDAP nicht ausreichend miteinander koordiniert waren und gegenseitige Konkurrenz um begrenzte Ressourcen darstellen. Die FHO war an solchen Planungen, besonders an der Ostfront, beteiligt. Im September 1944 gab Heinrich Himmler in seiner Funktion als „Befehlshaber des Ersatzheeres“ den Befehl, die Organisation Werwolf als Leitung einer künftigen Widerstandsbewegung gegen die Alliierten in West und Ost aufzubauen. Gehlen kollaborierte in der Zwischenzeit mit Hermann Baun (Abwehr) und Walter Schellenberg (RSHA) und plante in Referenz auf die Begrifflichkeiten des Russischen Bürgerkriegs die Bildung einer „grünen Partisanenbewegung“, die aus Nichtdeutschen bestehen und östlich von Deutschland die Sowjetunion bekämpfen sollte. Vor diesem Hintergrund ließ Gehlen auch Studien zu Widerstandsbewegungen in den deutschen Besatzungsgebieten anfertigen, um ggf. anwendbare Erfahrungen für den deutschen Partisanenkrieg bereitstellen zu können. Gehlen interessierte sich u. a. für die Taktiken und Operationen der Polnische Heimatarmee (AK) und der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA).[3]:151ff. Der Warschauer Aufstand (August – Oktober 1944) ließ die FHO vermuten, dass ein sowjetischer Angriff in Richtung Warschau zu vermuten sei, um der AK zu Hilfe zu kommen. Stattdessen verhielt sich die Rote Armee zur Überraschung der FHO passiv und unternahm keine größeren operativen Anstrengungen, um die polnischen Rebellen zu unterstützen. Nachdem die FHO zwischen Mitte August und September täglich mit sowjetischen Angriffen zur Rettung Warschaus gerechnet hatte, wurde der Aufstand am 2. Oktober 1944 von der deutschen Wehrmacht niedergeschlagen.[15]:63f. Bereits im Februar 1944 hatte Gehlen beim Referat „Banden“ der Gruppe I der FHO eine Analyse über die AK in Auftrag gegeben. Das Interesse der FHO an der AK wurde nach dem Warschauer Aufstand noch einmal verstärkt.[3]:303 Am Tag des Slowakischen Nationalaufstands (29. August 1944) hielt eine Vortragsnotiz der FHO fest, dass etwa die Hälfte der vorher mit Deutschland verbündeten slowakischen Armee mittlerweile kommunistische Sympathien hege und das insbesondere das Offizierskorps nicht mehr als vertrauenswürdig anzusehen sei.[18]:86

Zum 30. August 1944 übernahm FHO als Ergebnis der Rückzüge an der Ostfront die Zuständigkeit für vier Balkanstaaten (Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Slowakei) von FHW. Die Gruppe I übernahm dabei das vorher mit diesen Staaten befasste Personal der FHW, wodurch die Personalstärke der FHO anwuchs.[3]:107f. Der Aufgabenbereich der Gruppe II wurde von „Gruppe Russland/Militärische Gesamtlage“ zu „Militärische Gesamtlage Sowjetunion und Balkan“ umbenannt.[3]:285 Eine kurzlebige FHO-Gruppe „Balkan/Polen“ wurde am 15. November 1944 wieder aufgelöst und ihr Personal auf die Gruppen I und II verteilt.[3]:359

Das Vordringen der Roten Armee führte dazu, dass die FHO mehrere ihrer an der Ostgrenze des Deutschen Reiches gelegenen Standorte aufgeben musste; zum 3. Oktober 1944 wechselte die Gruppe III der FHO ihre Kriegsgefangenensammelstelle, da die zuvor genutzte Festung Boyen in Ostpreußen zu exponiert war. Stattdessen wurde bei Luckenwalde das „Vernehmungslager z.b.V. in Luckenwalde“ eingerichtet, wo die Kriegsgefangenenbefragung fortgesetzt werden sollte.[3]:120

Nachdem das zuvor mit Deutschland verbündete Finnland im Waffenstillstand von Moskau am 19. September 1944 aus dem Krieg ausschied und der kurze Lapplandkrieg zwischen deutschen und finnischen Truppen ausbrach, ging die Zuständigkeit für Finnland innerhalb der FHO von der Gruppe IV an die Gruppe I über.[3]:112

Am 1. September 1944 befahl Generalstabschef Guderian die Einrichtung der „Führungsgruppe“, in der die Operationsabteilung, die Organisationsabteilung sowie die Abteilung Fremde Heere Ost untergebracht wurden. Gehlen wurde zum stellvertretenden Leiter der Führungsgruppe und musste deshalb mehrfach den Leiter Walther Wenck vertreten. Diese Mehrbelastung erschwerte Gehlens Arbeit also FHO-Chef, besonders nachdem sich Wenck in einem Autounfall im Februar 1945 eine schwere Kopfverletzung zuzog.[3]:262–264

Ende September erkannte die FHO rechtzeitig die Angriffsvorbereitungen der Roten Armee im Raum Raseiniai, die eine Offensive in Richtung Tilsit (Memeler Angriffsoperation, ab 5. Oktober 1944) vermuten ließen. Die weiter nördlich durchgeführten Angriffe auf Riga und Goldingen hatte die FHO aber nicht vorausgesehen. Am 10. Oktober 1944 wurde die Heeresgruppe Nord (ab Januar 1945 Heeresgruppe Kurland) auf der Halbinsel Kurland abgeschnitten und befand sich dort bis Kriegsende im Belagerungszustand. Die Prognose der FHO, dass die Heeresgruppe Nord/Kurland zumindest größere sowjetische Truppenverbände binden und damit den sowjetischen Vormarsch an anderen Fronten verlangsamen würde, bewahrheitete sich in den nächsten Monaten nicht so sehr, wie von der NS-Führung gehofft.[15]:64f.

Zum 9. November 1944 wurde die ehemalige „Gruppe Wehrmachtbericht“ der Abteilung Heerwesen in die FHO eingegliedert. Jetzt als „Gruppe VII“ bezeichnet, befassten sich die Gruppenangehörigen weiterhin mit publizistischen und propagandistischen Aufgaben.[3]:112 Da sowjetische Truppen ab dem Jahreswechsel 1944/45 deutsches Reichsgebiet erreichten, befasste sich die FHO in Kooperation mit den Nachrichtendiensten der SS auch mit sowjetischen Kriegsverbrechen gegen die deutsche Zivilbevölkerung.[26]:725 Dabei half die FHO auch bei der Erstellung einer Kriegsverbrecherliste Nr. 1 mit insgesamt 21 Namen, auf der u. a. die Generale Iwan D. Tschernjachowski, Iwan S. Chochlow und Wassili W. Glagolew explizit als für sowjetische Kriegsverbrechen in Ostpreußen verantwortlich erklärt wurden.[27]:197

Die militärischen Rückschläge der Kriegsjahre 1943 und 1944 hatten die FHO oft zum Sündenbock von hohen Wehrmachts- und NSDAP-Funktionären werden lassen. Hitler selbst dachte sich unflätige Spitznamen für die Abteilung aus, die er als „Fremdlinge im Osten“ verballhornte; NS-Größen wie Hermann Göring, Heinrich Himmler oder Ferdinand Schörner versuchten sich mit übermäßiger Kritik an der Feindaufklärung zu profilieren und von eigenem Versagen abzulenken. Dieser Trend setzte sich bis zum Kriegsende fort.[3]:213–215 Zum Jahresende 1944 musste die FHO sich wiederholt erklären, warum die sowjetischen Vormärsche manchmal langsamer oder vorsichtiger waren als von deutscher Seite vorauszusehen. Gehlen mutmaßte, dass dies mit deutschen Abwehrerfolgen, sowjetischer Erschöpfung oder mit politischen Veränderungen wie dem Unternehmen Margarethe in Ungarn zusammenhinge.[15]:63–66

Ostfront, 1945