Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Mittelniederdeutsche Sprache

Entwicklungsstadium des Niederdeutschen, das sich aus der altsächsischen Sprache im Mittelalter entwickelt hat Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

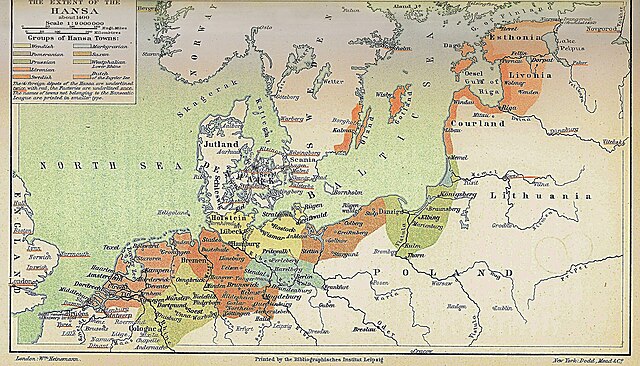

Die mittelniederdeutsche Sprache, abgekürzt mnd ist ein historisches Entwicklungsstadium des Niederdeutschen und wurde vor allem im Norden Deutschlands gesprochen, besaß aber auch überregionale Verbreitung, besonders im Ostseeraum als Verkehrssprache der Hanse. Sie hat sich aus der altsächsischen Sprache im Mittelalter entwickelt, ist seit dem 13. Jahrhundert schriftlich belegt und wurde bis Mitte des 17. Jahrhunderts geschrieben. Zu den frühen Schriftzeugnissen gehört der Sachsenspiegel (1225/34), zu den letzten die Gedichte von Johann Lauremberg (gest. 1658).

Aus dem Mittelniederdeutschen ist das moderne Niederdeutsche hervorgegangen.

Das Kerngebiet des Mittelniederdeutschen umfasste Norddeutschland und den Nordosten der heutigen Niederlande. Insbesondere ist es vom Mittelniederländischen westlich der IJssel klar abzugrenzen, das nah verwandt ist und vereinzelt (aber fälschlich) zu einem „Mittelniederdeutschen im weiteren Sinne“ hinzugezählt wurde. Diese geographische Abgrenzung ist Grundlage der größeren Darstellungen des Mittelniederdeutschen (etwa Lübben und Lasch).[1]

Remove ads

Verbreitung, Einfluss und Ausklang

Zusammenfassung

Kontext

Die mittelniederdeutsche Sprache war in der Hansezeit von etwa 1300 bis ca. 1600 die führende Schriftsprache im Norden Mitteleuropas und diente als Lingua franca in der Nordhälfte Europas. Sie wurde neben dem Latein auch für Zwecke der Diplomatie und für Urkunden verwendet. So wurde der größte Teil des Schriftverkehrs der Hanse in Mittel- und Nordeuropa auf Mittelniederdeutsch durchgeführt. Mittelniederdeutsche Urkunden gibt es von London im Westen bis Nowgorod im Osten und von Bergen im Norden bis Westfalen im Süden. Auch in Visby auf Gotland, Riga, Reval und Dorpat wurde mittelniederdeutsch kommuniziert. Es existiert noch ein handschriftliches Wörterbuch Mittelniederdeutsch-Russisch des Tönnies Fonne von 1607 in der Dänischen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen.

Insbesondere aus dieser Zeit resultiert ein erheblicher Einfluss des Niederdeutschen auf die skandinavischen Sprachen Norwegisch, Dänisch und Schwedisch, der durch zahlreiche Lehnwörter gekennzeichnet ist.[2] Hierbei handelt es sich oft um Begriffe aus Verwaltung (schw. borgmästare „Bürgermeister“), Handel (schw. köpman „Kaufmann“), Handwerk (schw. skorstensfejare „Schornsteinfeger“) und Ritterwesen (fru, riddare), jedoch auch um Alltagswörter (schw. bliva „bleiben, werden“)[2] und sogar Funktionswörter wie Pronomen (dän. hvilken, schw. vilken „welcher“[3], schw. sådan „solch“ < nd. so dan „so getan“) oder Konjunktionen (schw. men „aber“).[2] Bis auf Schmied, Bäcker und Schornsteinfeger gehen nach Korlen (1977) sämtliche schwedischen Handwerkerbezeichnungen auf mittelniederdeutsche Vorbilder zurück.[3] Des Weiteren bestehen Einflüsse im Bereich der Wortbildung und Syntax.[2] Enge Beziehungen bestanden auch im Bereich der Literatur und Dichtung, beispielsweise beruht die norwegische Thidrekssaga (13. Jahrhundert) nach eigener Auskunft auf „(nieder)deutschen“ und „sächsischen“ Vorlagen.[4]

Die mittelniederdeutsche Schreibtradition endete im Wesentlichen um die Mitte des 16. Jahrhunderts, bedingt durch den Niedergang der Hanse, die Durchsetzung hochdeutscher (mitteldeutscher) Kanzleisprachen in Norddeutschland sowie die Verbreitung der hochdeutschen Bibelübersetzung Luthers im Rahmen der Reformation. Obgleich die erste vollumfängliche Veröffentlichung von Luthers Bibelübersetzung tatsächlich in mittelniederdeutscher, nicht in hochdeutscher Sprache erfolgte (Lübecker Bibel, 1533/34, übertragen von Johannes Bugenhagen, genannt „Dr. Pomeranus“) und weitere niederdeutsche Bibeln bis 1615 gedruckt wurden,[5] wirkte Luthers mitteldeutsche Übersetzung in der Folge normativ. Mittelniederdeutsche Texte des 16. Jahrhunderts wurden noch bis ins 18. Jahrhundert weiter herausgegeben (so etwa Reineke de Voss mit eener vorklaring der olden Sassischen Worde. Gedrucket to Eutin 1797, dorch Bened. Christ. Struve, Hofboekdrücker[6]). Zu den letzten noch als mittelniederdeutsch anzusprechenden Neudichtungen (allerdings bewusst archaisierend) könnte Hennynk de Han (Minden 1732) zählen, eine Fortsetzung von Reineke de Voss, die gezielt dessen Sprache nachahmt.[7]

Vor Beginn der neuniederdeutschen (plattdeutschen) Mundartliteratur seit dem späten 18. Jahrhundert liegen nur wenige Schriftzeugnisse vor, die teilweise als „Frühneuniederdeutsch“ bezeichnet werden[8] und den Übergang zwischen dem Mittelniederdeutschen und dem modernen Niederdeutschen dokumentieren. Diese beinhalten u. a. Anekdoten, Scherz- und Hochzeitsgedichte.[9] Teilweise stehen diese noch in mittelniederdeutscher Schrifttradition, indem sie bewusst auf Regionalismen verzichten (etwa die Schriften von Johann Lauremberg, gest. 1658), die Gelegenheitsgedichte dieser Zeit zeigen aber bereits (und oft erstmals) sprachliche Merkmale der späteren neuniederdeutschen Dialekte. Caspar Abel verarbeitete das Absterben der (mittel)niederdeutschen Schrifttradition in Die hülflose Sassine (1735/36) literarisch.[10]

Remove ads

Regionale Ausprägungen der Schriftsprache

Zusammenfassung

Kontext

Die frühen mittelniederdeutschen Texte waren noch deutlich von der gesprochenen Sprache geprägt. Dort kamen verkürzte, mündliche Formen vor wie semme (statt sineme, „seinem“), sir (statt siner, „seiner“), eyr (statt einer, „einer“). Diese Texte waren landschaftlich geprägt, gaben aber keinen Dialekt wieder. In der späteren Schriftsprache versuchten die Schreiber, diese verkürzten Formen zu vermeiden und etymologisch korrektere Formen zu verwenden.[11]

Im 15. und im frühen 16. Jahrhundert übte durch die Devotio moderna das östliche Mittelniederländisch Einfluss auf das münsterländische schriftliche Mittelniederdeutsch aus.[11]

Im Westfälischen und im Ostfälischen gab es mitteldeutsche Einflüsse, besonders im Elbostfälischen. Das Hochdeutsche muss den dortigen Schreibern geläufig gewesen sein.[11]

Manche Sprachwissenschaftler nehmen an, dass vom südlichen Ostfälisch aus schreibsprachliche Einflüsse auf das übrige Ostfalen ausgegangen sind. Das südliche Ostfalen gilt als das stärkste geistige Zentrum des frühen Mittelniederdeutschen.[11]

Ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wird das geschriebene Mittelniederdeutsch zunehmend einheitlicher. Diese mittelniederdeutsche Schriftsprache ist aus dem damaligen Ostniederdeutschen entstanden und wurde besonders durch Lübeck geprägt. Diese überregionale Schriftsprache setzt eine überregionale mündliche Verkehrssprache voraus, die nicht erhalten ist, aber angenommen werden muss.[11] Andererseits wurde diese Theorie nie bewiesen, und in westfälischen Städten (wie Herford, Münster und Osnabrück) wurde nur ein sehr geringer Einfluss aus Lübeck nachgewiesen.[12]

Remove ads

Grammatik

Sprachdenkmäler

Zusammenfassung

Kontext

Neben den mittelniederdeutschen Urkunden stellen insbesondere folgende Werke wichtige Sprachdenkmäler der mittelniederdeutschen Sprache dar:

- Der Sachsenspiegel, eine Sammlung sächsischen Rechts um 1225, das bis in das 19. Jahrhundert die Rechtsprechung in Europa maßgeblich beeinflusste,

- die Sächsische Weltchronik, eine Prosa-Chronik aus dem 13. Jahrhundert,

- die Magdeburger Schöppenchronik, 1350–1516 entstanden,

- das Berlinische Stadtbuch, um 1380–1498,

- die Chronica novella des Hermann Korner, Lübeck, ab 1416 (auch in Latein),

- das Redentiner Osterspiel, ein Mysterienspiel von 1464,

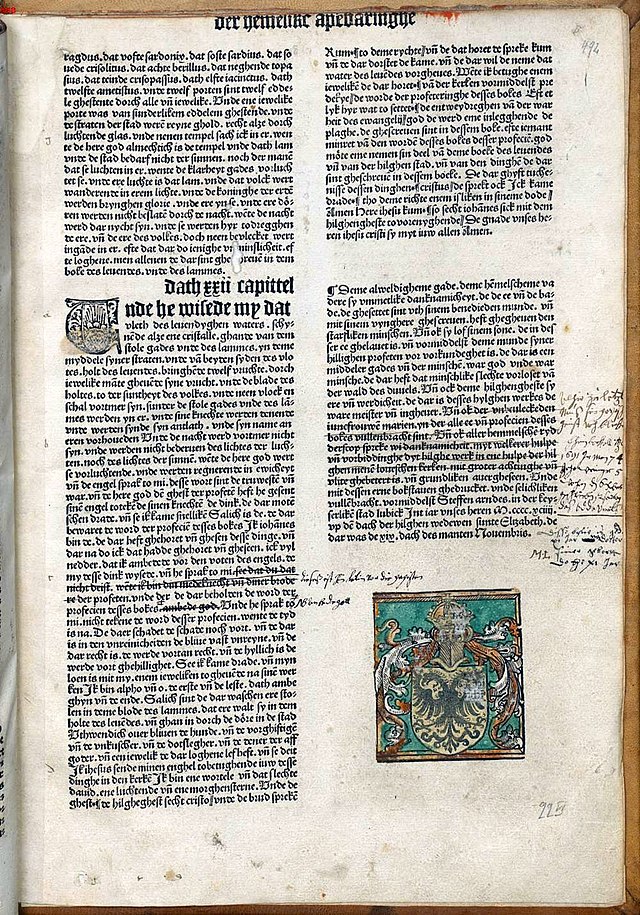

- die Lübecker Bibel (1494), Inkunabel gedruckt von Steffen Arndes in Lübeck, 1494,

- Reynke de vos, gedruckt in der Mohnkopf-Offizin von Hans van Ghetelen in Lübeck, 1498, ein Tierepos, das in viele Sprachen übersetzt und zum Beispiel als Reineke Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe bearbeitet wurde,

- die Lübecker Bibel (1533/34) oder Bugenhagenbibel,

- Ermenrichs Tod (1535), ein später Beleg der Dietrichepik in niederdeutscher Sprache

- De düdesche Schlömer, ein geistliches Drama des Jedermann-Themas, von Johannes Stricker (1584),

- Nathan Chyträus: Der Alte Todtendantz Sächsisch (1597), die älteste philologische Ausgabe eines niederdeutschen Textes,

- Tönnies Fonnes Handbuch der russischen Sprache (1607).

Remove ads

Wörterbücher

Der Wortschatz des Mittelniederdeutschen ist gesammelt im Mittelniederdeutschen Wörterbuch von Karl Schiller und August Lübben (1875–1881), im Mittelniederdeutschen Handwörterbuch von August Lübben und Christoph Walther (1885–1888) und im Mittelniederdeutschen Handwörterbuch von Agathe Lasch und Conrad Borchling (1923–).

Siehe auch

Quellen

Literatur

Weblinks

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads