Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Neues Palais (Darmstadt)

letzte große Stadtresidenz des Hauses Hessen in Darmstadt Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

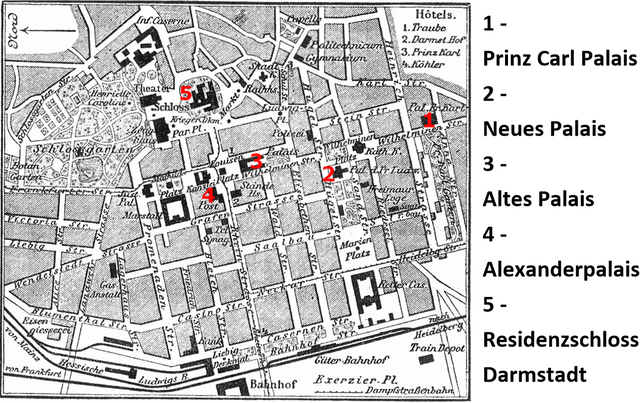

Das Neue Palais (auch Prinz-Ludwig-Palais) war die letzte große Stadtresidenz des Hauses Hessen in Darmstadt. Sie wurde in zentraler Lage der Stadt am damaligen Wilhelminenplatz nahe der Kirche St. Ludwig errichtet. Westlich schloss sich der zugehörige Schlosspark, Palaisgarten genannt, an, der bis zum Marienplatz reichte. Bei einem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde die Ruine 1955 abgerissen, um Platz für eine Neubebauung der Darmstädter Innenstadt zu schaffen.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Das Neue Palais in Darmstadt entstand in den Jahren 1864/65 im Stil der Neorenaissance auf dem Gelände des Botanischen Gartens. Die Stadtresidenz entwarf der Mainzer Architekt Konrad Kraus im Auftrag der englischen Königin Victoria für deren Tochter Alice, die 1862 den späteren Großherzog Ludwig IV. geheiratet hatte.[1] Später war das Palais der Wohnsitz des Sohnes und Nachfolgers Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein. Dieser erhob das Neue Palais durch sein reges Interesse an der aufblühenden neuen Kunstrichtung zur Wiege des Darmstädter Jugendstils. Er lud noch vor der Gründung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe bedeutende Künstler ein, Räume im Neuen Palais im „modernen Geschmack“ auszugestalten.[2] Bereits davor gab es immer wieder Neuausstattungen der Räume, so in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts die Ausstattung des „Grünen Salons“.

1895 wurde im Neuen Palais Ernst Ludwigs Tochter Elisabeth, das „Prinzesschen“, geboren. Sie starb bereits 1903; ihr bekanntes Grabmal liegt auf der Rosenhöhe.

1919 vereinbarten der Volksstaat Hessen und Großherzog Ernst Ludwig, dass das Neue Palais als Schatullgut Privateigentum Ernst Ludwigs wurde.[3] Dessen Hofmarschall Kuno Ferdinand Graf von Hardenberg bezog darin eine Dienstwohnung.[4]

Das Neue Palais war von 1940 bis zum 11. September 1944 Sitz der Geheimen Staatspolizei. Nach dem Luftangriff auf Darmstadt verlegte die Gestapo ihre Dienststelle in die Kleinstadt Bensheim.[5]

Das Gebäude bildete fast ein Jahrhundert lang den westlichen Abschluss des Wilhelminenplatzes, bis es in der Nacht vom 11. auf den 12. September 1944 bei einem Luftangriff der Royal Air Force zerstört wurde. Wiederaufbaupläne scheiterten, z. B. der Bau eines Konzerthauses nach Plänen des Architekten Paul Bonatz. Die Ruine wurde 1955 abgerissen.

Das Gelände des Neuen Palais ist heute als Georg-Büchner-Platz mit der Tiefgarage des Staatstheaters Darmstadt bebaut. Auf dem Gelände des ehemaligen Palaisgartens steht seit 1972 der Neubau des Staatstheaters. Das Palais war weitgehend in Vergessenheit geraten. Erst 2024 mit dem Stadtfugen-Projekt des Staatstheaters Darmstadt gab es eine Initiative, an das Gebäude zu erinnern. Mit einer performativ-installativen Raumintervention auf dem Theatervorplatz, Vorträgen und Aktionen wurde das Gebäude für einige Wochen wieder ins Bewusstsein der Stadt gerückt.

Remove ads

Architektur

Zusammenfassung

Kontext

Die architektonische Gliederung der Fassade geht auf römische und venezianische Vorbilder zurück, der Baukorpus folgt barocken und klassizistischen Prinzipien. Das Palais war 64 Meter breit und bis zu 18 Meter hoch. Es hatte einen siebenachsigen Mittelrisalit und seitlich zwei etwas niedrigere, fünfachsige Flügel.

Der unvorteilhaft gewählte Grundriss hatte schon zur Planungszeit aufgrund dunkler Räume und der unzweckmäßigen Raumabfolge zu scharfer Kritik geführt. Die Anlage sollte den repräsentativen Ansprüchen des Großherzogtums genügen, denn es war nicht nur als Prinzenpalais, sondern auch als Residenzpalais Ludwigs vorgesehen. 1896/97 ließ Ernst Ludwig von den Innenarchitekten M. H. Baillie Scott und Charles Robert Ashbee, beide der Arts and Crafts Movement angehörend, zwei Privaträume einrichten: das Frühstückszimmer und das Empfangszimmer. 1897 folgte Otto Eckmann mit der Ausgestaltung des Studier- und Arbeitszimmers. Weitere Umbauten und Ausgestaltungen erfolgten um 1900 nach Plänen von Ludwig von Hofmann. 1902 wurde nach Entwürfen von Joseph Maria Olbrich ein Musikzimmer eingerichtet. Ein Musiksaal wurde 1914 durch Albin Müller[6] eingebaut, der nach Petra Tücks jedoch nicht an Stelle von Olbrichs Musikzimmer lag.

Remove ads

Literatur

- Fritz Ebner: Das alte Darmstadt. Eduard Roether Verlag, Darmstadt 1965, S. 87.

- Eva Haberkorn: Fürstliche Wohnkultur in Darmstadt. Das Neue Palais in historischen Fotografien. In: Archivnachrichten aus Hessen 1/2022, S. 43–47.

- Petra Tücks: Das Darmstädter Neue Palais. Ein fürstlicher Wohnsitz zwischen Historismus und Jugendstil (= Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte. Bd. 148). Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2005, ISBN 978-3-88443-302-7 (Rezension: Sigrid Hofer, Universität Marburg).

Weblinks

- Wolfgang Schmidt: Verlorene Kostbarkeit hessischer Baugeschichte, Petra Tücks referierte beim Geschichtsverein über das Neue Palais in Darmstadt Wetterauer Zeitung, 27. März 2004

- Moderne Gemächer im Neuen Palais zu Darmstadt , in: Illustrirte kunstgewerbliche Zeitschrift für Innendekoration, Band 10, Heft 1 (Januar), Leipzig, Darmstadt, Wien 1899; S. 1–8

Ansichten

- Vorderansicht des Neuen Palais

- Schaubildzeichnung des Neuen Palais von 1900 im Hessischen Archivinformationssystem

- Foto des zerstörten Palais von 1952

- Ansicht des Prinz-Ludwigs-Palais, 1877. Historische Ortsansichten, Pläne und Grundrisse. In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

Gemälde

- Heinrich Reinhard Kroh: The Neues Palais: the sitting-room of the Grand Duchess of Hesse, datiert 1878. Teil des Englischen Royal Collection Trust

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads