Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Schwäbische Dialekte

oberdeutsche Mundart Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

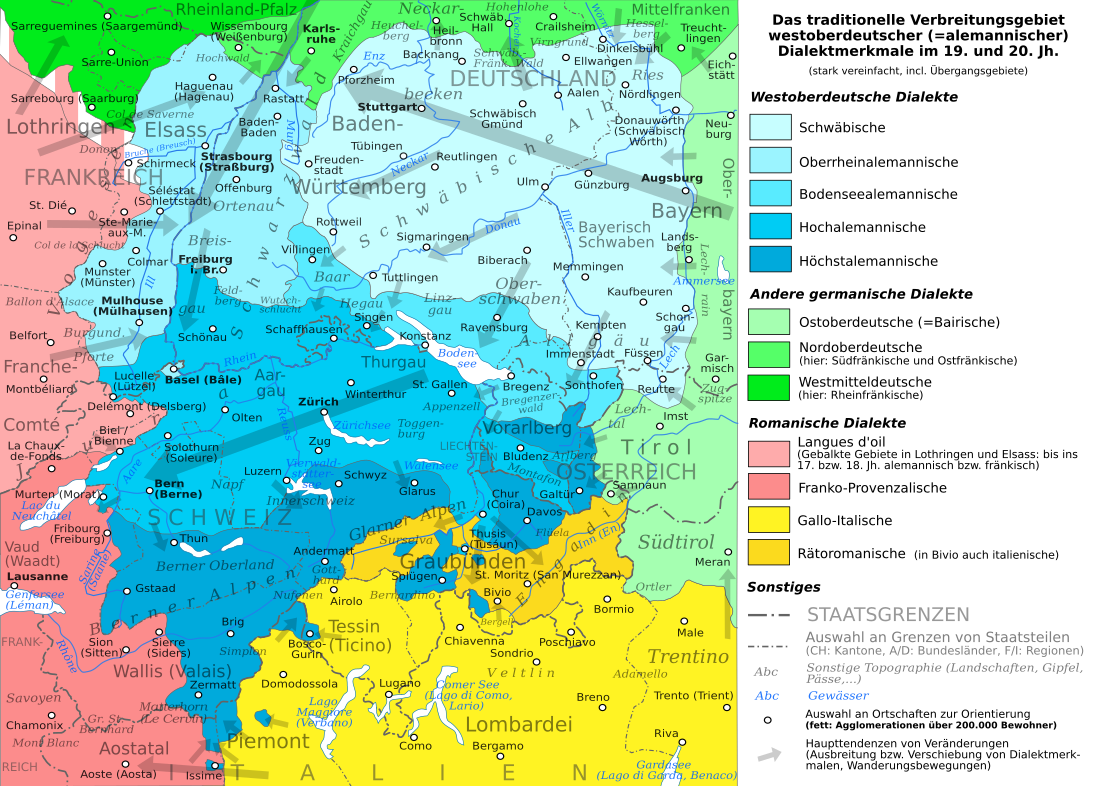

Schwäbische Dialekte (auch singular als schwäbischer Dialekt[1] oder schwäbische Mundart[2]; kurz Schwäbisch) bilden zusammen eine Dialektgruppe, die im mittleren und südöstlichen Bereich Baden-Württembergs, im Südwesten Bayerns sowie im äußersten Nordwesten Tirols gesprochen wird.

Linguistisch gesehen gehören sie zu den schwäbisch-alemannischen Dialekten und damit zum Oberdeutschen. Von den anderen schwäbisch-alemannischen Dialekten hat es sich durch die vollständige Durchführung der neuhochdeutschen Diphthongierung abgetrennt. „Mein neues Haus“ lautet im Schwäbischen deshalb „Mae nuis Hous“ (je nach Region) und nicht wie in anderen alemannischen Dialekten „Miis nüü Huus“.

In arealtypologischer Hinsicht ist Schwäbisch innerhalb des hochdeutschen Raumes als Ganzes vergleichsweise isoliert, zugleich aber auch (anders als das benachbarte ostoberdeutsche Mittelbairisch) intern sehr heterogen.[3]

Remove ads

Dialekträume und Verbreitung

Zusammenfassung

Kontext

Die innerschwäbischen Dialekträume werden herkömmlich in West-, Mittel- und Ostschwäbisch unterteilt.[4] Die Grenzen dieser drei Regionen werden im Einzelnen leicht unterschiedlich gezogen. In einer ersten groben Annäherung liegen Westschwäbisch und Mittelschwäbisch in Baden-Württemberg, Ostschwäbisch im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben.

Im Sinne eines Dialektkontinuums gibt es sowohl fließende Übergänge innerhalb des schwäbischen Sprachraums als auch nach außen hin zu den Nachbarmundarten, insbesondere im Süden zum Alemannischen und Nordwesten und Norden zum Südfränkischen.

Mittelschwäbisch (auch: Neckarschwäbisch, Niederschwäbisch) wird in den einwohnerstarken Gebieten Stuttgart/Ludwigsburg, Böblingen/Sindelfingen, Tübingen/Reutlingen, Esslingen am Neckar, Kirchheim/Nürtingen, Waiblingen/Backnang und Göppingen gesprochen, einschließlich der angrenzenden Gebiete des nördlichen Nordschwarzwalds im Westen und der Schwäbischen Alb im Süden, sofern noch nicht die Verneuhochdeutschung eingegriffen hat. Als Leitwort für Mittelschwäbisch kann gwäa ‘gewesen’ gelten, sowie der oe-Laut wie z. B. in noe ‘nein’, Boe ‘Bein’, Schdoe ‘Stein’.

Westschwäbisch oder Südwestschwäbisch (da im westlichen und nordwestlichen Grenzbereich mit Calw und Pforzheim das Mittelschwäbische ohne westschwäbischen Anteil direkt an das Südwestfränkische angrenzt) hat als Charakteristikum den oa-Laut, z. B. Boa ‚Bein‘, noa ‘nein’, Schdoa ‘Stein’ usw. Das südwestschwäbische Gebiet beginnt mit einem sehr schmalen Streifen einzelner Dörfer südwestlich von Calw und wird weiter südlich immer breiter. Es umfasst die Bereiche Rottenburg, Freudenstadt, Horb, Sulz, Hechingen, Balingen, Albstadt und Sigmaringen. Im Norden noch mit gwäa beginnend, ersetzt nach Süden hin ab Horb gsae das gwäa ‘gewesen’. Ab Horb kommt ein charakteristischer Singsang in der Sprachmelodie dazu, der bei Balingen und Albstadt am deutlichsten hervortritt. Weiter südlich (ab Sigmaringen) geht das Südwestschwäbische in das Bodenseealemannische über, wobei der Pfeil auf der Karte darauf hinweist, dass das Schwäbische die einheimischen Mundarten im Raum Ravensburg – Friedrichshafen im Lauf des 20. Jahrhunderts teilweise verdrängt hat.

Ostschwäbisch wird in den württembergischen Gebieten Aalen, Heidenheim und Ulm gesprochen sowie nahezu im ganzen bayrischen Regierungsbezirk Schwaben, von Nördlingen im Norden über Augsburg in der Mitte bis ins Allgäu im Süden. Ostgrenze zum Bairischen ist weitgehend der Lech. Als Leitvokal des Ostschwäbischen kann der Diphthong 'oa' an Stelle des mittel- und westschwäbischen Monophthongs å gelten: Schloaf statt Schlåf ‘Schlaf’, Schdroas statt Schdrås ‘Straße’ usw.

Das viel zitierte Älblerisch als eigenen Dialektraum gibt es sprachwissenschaftlich gesehen nicht. Es ist eine Erfindung der schwäbischen Jux- und Spaßliteratur. Der bei weitem größte Bereich der Schwäbischen Alb (Reutlinger, Uracher, Münsinger, Laichinger, Nürtinger, Kirchheimer, Göppinger Alb) gehört zum Mittelschwäbischen. Der deutlich kleinere Bereich der Südwestalb (Balingen, Albstadt und Teilbereiche des Großen Heubergs) gehört zum Südwestschwäbischen. Der Unterschied zu den tiefer gelegenen Gebieten der beiden Dialekträume liegt nur in der etwas weniger fortgeschrittenen Verneuhochdeutschung.

Innerhalb der genannten drei Haupträume werden immer wieder, meist aus lokalem Interesse heraus, weitere Dialekte postuliert; sie begründen aber keine weiteren Dialekträume, sondern bleiben den drei Großräumen untergeordnet. Beispiele dafür:

- Enztalschwäbisch (teilweise auch als Enztalfränkisch bezeichnet), gesprochen im oberen Enztal südlich Pforzheim und im unteren Nagoldtal von Calw an nördlich. Es handelt sich um ein ursprünglich fränkisches Siedlungsgebiet, das stark schwäbisch überformt wurde. Der fränkische Ursprung zeigt sich noch beispielhaft in Formulierungen wie i haa gsaa (reines mittelschwäbisch wäre i hao gsaed) ‘ich habe gesagt’. Zuordnung: Hauptraum Mittelschwäbisch. Die alte historische Grenzlinie zwischen schwäbischer und fränkischer Mundart in diesem Bereich findet sich bei Karl Bohnenberger.[5]

- Rieser Schwäbisch. Der Rieser sagt nicht do hanna, sondern do dranna, wenn er ‘da dort’ meint. Zuordnung: Hauptraum Ostschwäbisch.

- Allgäuerisch (Tiroler Schwäbisch) in den Landkreisen Ober- und Ostallgäu, auch verwendet in angrenzenden Gebieten Tirols (Lechtal, Außerfern) und Oberbayerns (Lechrain). Zuordnung: Hauptraum Ostschwäbisch. Das schwäbische Allgäuerisch ist klar getrennt vom mittelalemannischen Allgäuerisch des südlichen Landkreises Oberallgäu und des Landkreises Lindau durch die Wiib-Weib-Linie.

- Übergänge zum Bairischen: Im Landkreis Aichach-Friedberg wird teilweise Bairisch, allerdings mit starkem schwäbischem Einfluss, gesprochen. Mit dem Lechrainerischen existiert ein auf dem Ostschwäbischen basierender Übergangsdialekt zum Bairischen, der in den oberbayrischen Landkreisen Landsberg und Weilheim-Schongau verbreitet ist. Zuordnung: Hauptraum Ostschwäbisch.

Remove ads

Phonologische Merkmale

Zusammenfassung

Kontext

Der Lautbestand des Schwäbischen, insbesondere an Vokalen, ist sehr viel reicher als der des heutigen Standarddeutschen. Er umfasst erheblich mehr Monophthonge und Diphthonge, dazuhin eine erhebliche Anzahl an Nasallauten und Schwa-Lauten, die weit über das vergleichsweise geringe Inventar der deutschen Hochsprache hinausgehen. Darin liegt zugleich das Grundproblem jeder Art von Schreibung des Schwäbischen: „Die 26 Buchstaben unseres lateinischen Alphabets reichen vorn und hinten nicht aus, den Reichtum des schwäbischen Vokalismus wiederzugeben.“[6] Um der Eigenart des Schwäbischen gerecht zu werden, scheint es zuerst notwendig zu sein, es wie eine eigene Sprache empirisch zu erfassen. Erst danach kann es angemessen mit dem heutigen Deutsch verglichen werden.

Vokale in Stammsilben

Da das Schwäbische als Dialekt des Deutschen keine eigene schriftliche Notation besitzt, können die Grundvokale entweder nur empirisch oder durch Orientierung am Hochdeutschen festgelegt werden.

- Vom empirischen Bestand her besitzt die schwäbische Sprache insgesamt acht (oder sieben) Grundvokale: a, â [ɐ] [ɜ] (nicht bei Brechenmacher[7]), ä [ɛ], e [e], i, å bzw. ô [ɒ] [ɔ] (im Schwäbischen Fråg „Frage“, Schlåf „Schlaf“ usw.), o, u.

- Orientiert man sich dagegen am Hochdeutschen, können â [ɐ] und å [ɒ] als Allophone von a (Rahm [ˈrɐːm] bzw. Frage [ˈfrɒːɡ]) und ô [ɔ] als seltenes Allophon von o (Wort [ˈwɔrd]) angesehen werden.

Die Grundvokale sind mit den Vokalen a, e, o, i zu Diphthongen kombinierbar. Bei Bildung der Umlaute, wie etwa in der Pluralbildung, bestehen folgende Beziehungen Grundvokal > Umlaut: a > e/ä, â > ä, å > ä, o > e, u > i (d. h. dem hochdeutschen ö entspricht das schwäbische e, dem ü das i).

Die Grundvokale haben teilweise eine große Zahl an Realisierungen (Allophone). Beispielsweise hat das a mindestens folgende Allophone:

- [a] (bzw. streng nach IPA [ä]), der ungerundete offene Zentralvokal, in seiner kurzen Form, wie in Sack;

- [aː], die lange Variante, wie in Bad;

- [ɐ] bzw. [ɜ], der fast offene Zentralvokal bzw. ungerundete halboffene Zentralvokal, in seiner kurzen Form, wie in der Endung -en z. B. in heben [ˈheːbɐ], im Plural der -le-Verkleinerungsform z. B. in Mädle ['mɛːdlɐ] (Plural) oder bei vielen Sprechern vor [m], [n] und [ŋ] z. B. in Lamm ['lɐm], Anna ['ɐnaː] oder Hang ['hɐŋ];

- [ɐː], die lange Variante, bei vielen Sprechern vor [m], [n] und [ŋ], wie in kam ['kɐːm] oder Kahn ['kɐːn]; bei manchen Sprechern auch Bahn [bɐː] oder Mann [mɐː] (zentrale Variante);

- [ɐ̃ː], wie in Bahn [bɐ̃ː] oder Mann [mɐ̃ː] bei manchen Sprechern (zentrale, nasale Variante);

- [ɑ̃ː] oder [ɔ̃ː], wie in Bahn [bɑ̃ː] oder Mann [mɑ̃ː] bei manchen älteren Sprechern (hintere, nasale Variante);

- [ɑː] oder [ɔː], wie in Bahn [bɔː] oder Mann [mɔː] bei den meisten jüngeren Sprechern (hintere Variante).

Innerhalb von Diphthongen können aus den Allophonen [a] und [ɐ] tatsächliche Phoneme werden, d. h. Laute, die bedeutungsunterscheidend sind:

- In Kombination mit [e] bzw. [i] existieren in der überregionalen „Halbmundart“ (vgl. Honoratiorenschwäbisch) sowie in gewissen regionalen Mundarten die Phoneme [ae] und [ɐi], wie in hinein [nae] und neu [nɐi] (grundmundartlich [nʊi]) oder in Bäume [baem] (grundmundartlich mehrheitlich [beːm]) und beim [bɐim]. Ein von einem schwäbischen Sprecher gesprochenes Hochdeutsch kennt ferner die Unterscheidungen wie Leib [lɐib] und Laib [laeb] (im Schwäbischen allerdings [lɔeb]) oder Farbe weiß [vɐis] und ich weiß [vaes] (im Schwäbischen allerdings [vɔes]).

- In Kombination mit [u] bzw. [o] existieren die Phoneme [ao] und [ɐu], wie in taub [taob] und Taube [tɐub] oder in er haut [haot] und Haut [hɐut].

Umlaute

Die standarddeutsche Sprache kennt drei Umlaute: a/ä, o/ö, u/ü. Diese drei Umlaute kommen aber in der schwäbischen Sprache so gut wie nicht vor. Der Vokal ä wird im Schwäbischen sehr genau vom Vokal e unterschieden und wird im Regelfall als eigenständiger Grundvokal gebraucht. Nur in wenigen Ausnahmefällen dient er als Umlaut zu a. Die Vokale ö und ü des Standarddeutschen entsprechen dem Lautstand des Mittelhochdeutschen; im Schwäbischen (wie in den meisten anderen ober- und mitteldeutschen Mundarten) wurden sie zu e und i entrundet, vgl. standarddeutsch Einzahl Ofen / Mehrzahl Öfen = schwäbisch Einzahl Ofa / Mehrzahl Efa und standarddeutsch Fuß/Füße = schwäbisch Fuaß/Fiaß.

Diphthonge

Die Anzahl der Diphthonge ist erheblich höher als im Standarddeutschen und liegt bei insgesamt 15.[8] Im Lauf der Entwicklung des Schwäbischen wurden, ähnlich wie in der Entwicklung des Standarddeutschen, sowohl mittelhochdeutsche Monophthonge diphthongiert als auch bereits bestehende Diphthonge weiterentwickelt, letztere aber fast immer in anderer Richtung als im Standarddeutschen. Die Entwicklungsprozesse der Diphthonge und ihre Ergebnisse sind im Schwäbischen derart kompliziert, dass hier für Einzelheiten auf die Fachliteratur verwiesen werden muss.[9] Hier können der Übersichtlichkeit halber nur einige wenige Details aufgeführt werden:

- Das mittelhochdeutsche lange ī [iː] wurde im Standarddeutschen zu ei, ausgesprochen [aɪ]. Beispiel: Mittelhochdeutsch zīt und wīp entsprechen standarddeutsch Zeit und Weib. Im Schwäbischen wurde dieses alte lange ī zwar auch diphthongiert, dabei aber nur bis zu [əi] bzw. [ɐi] gesenkt. Nur der mittelhochdeutsche Diphthong ei [ei] wurde im Schwäbischen zu [ɔe] ~ [ɔɐ] gesenkt. Damit bleiben eine Reihe semantischer Differenzierungen erhalten, die im Standarddeutschen nicht mehr existieren. Beispielsweise unterscheidet der Schwabe in der Aussprache ganz eindeutig zwischen Leib [lɐib] und Laib [lɔeb], Seit (Seite) [sɐit] und Sait (Saite) [sɔet] usw. Da der Unterschied zwischen [ɐi] aus mhd. ī und [ɔe] aus mhd. ei einen Bedeutungsunterschied markieren kann, handelt es sich um echte Phoneme und nicht etwa nur um allophonische Ausspracheunterschiede.

- Das Entsprechende gilt für das mittelhochdeutsche lange ū [uː], das im Schwäbischen zu [əu] bzw. genauer [ɐʊ] diphthongiert wurde; nur der mittelhochdeutsche Diphthong ou wurde im Schwäbischen zu [ao] gesenkt, womit sie, anders als im Standarddeutschen, im Schwäbischen ebenfalls nicht zusammengefallen sind. Auch dieser Unterschied ist im Schwäbischen phonematisch, der Schwabe unterscheidet in der Aussprache eindeutig zwischen Tauben (= Vögeln) [dɐʊbɐ] und Tauben (= Gehörlosen) [daobɐ]. Bei einigen Wörtern bleibt es auch beim u, nämlich wenn das mittelhochdeutsche lange ū vor Beginn der Diphthongierung verkürzt wurde, z. B. ufschraibe [ʊfʃrɐibɐ] (aufschreiben).

- Wo das mittelhochdeutsche lange ū vor n oder m steht, etwa in zūn = Zaun, ist die Diphthongierung vollständig, die Aussprache ist also [tsaon] und nicht [tsɐʊn]. Dasselbe gilt vor mhd. ī vor n oder m, wie etwa in mīn (mein), wīn (Wein) und līm (Leim): Es wurde im Schwäbischen zunächst wie im Standarddeutschen zu [ai] diphthongiert und gesenkt und später in großen Teilen Schwabens zu [oi], [õi] oder [ɑ̃i] weiterentwickelt, also zu moi [moi/mõi/mɑ̃i] und Woi [voi/või/vɑ̃i]. Im Dialektkontinuum zum alemannischen Sprachraum konnte sich das lange mittelhochdeutsche ī teilweise als kurzes i erhalten, z. B. [min] anstatt [moi/mõi/mɑ̃i]. In neuester Zeit werden diese Laute durch den Druck des Standarddeutschen auch von Schwaben oft wieder als [ae] artikuliert, während aber mittelhochdeutsch ī weiterhin als [əi] artikuliert wird, also etwa mae Zəidung [maɛ̃ t͡seidung] statt traditionell schwäbisch moi Zəidong [moi/mõi/mɑ̃i t͡seidung] bzw. mi Zeidung [mi t͡seidung] (meine Zeitung). Der traditionelle schwäbische Unterschied im Diphthong wird also beibehalten, weil die standarddeutsche Aussprache maene Zaetung auch in den Ohren stark assimilierter Schwaben immer noch ausgesprochen affektiert klingt.

- Mittelhochdeutsch /uə/ ist schwäbisch als [uɐ] erhalten, /iə/ als [iɐ]: guat [ɡuɐt] „gut“, schiaf [ʃiɐv̊] „schief“ und – via Entrundung aus /yə/ – miad [miɐd] „müde“. Diese alten Diphthonge sind allerdings stark im Rückzug begriffen.

- Eher ungewöhnlich für standarddeutsche Ohren (vgl. jedoch immerhin die Interjektion pfui) klingt der schwäbische Diphthong ui, etwa in nui „neu“ [nʊi].

- So gut wie alle Diphthonge im Schwäbischen können auch nasaliert werden (was für Nichtschwaben die Aussprache des Schwäbischen noch komplizierter macht). Immerhin sind die differenzierten schwäbischen Nasalierungen fast immer lediglich allophonisch, sie markieren also – im Unterschied zum hochdifferenzierten Vokalismus des Schwäbischen – keine Bedeutungsunterschiede. Beispiel: schwäbisch ãẽkaofa [æɛ̃ɡaofɛ̃] „einkaufen“, da hier das n durch Nasalierung im Diphthong aufgegangen ist.

Nasallaute

Ein Charakteristikum des Schwäbischen ist sein etwas nasaler Klang, denn viele Vokale werden im Schwäbischen nasaliert. Vokale vor den Mitlauten m, n und ng werden grundsätzlich (leicht) nasaliert,[10] auch wenn sie kurz sind, zumindest werden sie etwas weniger klar artikuliert. Entsprechend internationalem Gebrauch werden nasalierte Vokale mit einer Tilde geschrieben: ã, ẽ, õ usw. Besonders häufig kommen solche Nasallaute im Portugiesischen vor. Schwäbische Schüler haben meist weniger Probleme als andere deutsche Schüler, Französisch korrekt auszusprechen, da ihnen die vier Nasale des Französischen zumindest näherungsweise vertraut sind.

Vokale in Nebensilben

Im Gegensatz zum Neuhochdeutschen kennt das Schwäbische den Schwa-Laut genannten mittleren Zentralvokal nicht. Im Neuhochdeutschen kommt er vor allem in der Infinitivendung -en (lesen, schreiben, rechnen) vor. Für die Infinitivendung -en wie auch für den Plural der Verkleinerungsform -le (siehe auch sodele) wird im Schwäbischen der fast offene Zentralvokal [ɐ] (bzw., fast identisch, der ungerundete halboffene Zentralvokal [ɜ]), teilweise auch seiner nasalierten Variante [ɐ̃], benutzt, manchmal aber auch nur ein sehr kurzer ungerundeter offener Zentralvokal [ă]; beispielsweise wird heben als [ˈheːbɐ] oder [ˈheːbă], der Plural von Mädle als ['mɛːdlɐ] oder ['mɛːdlă] ausgesprochen.

Manche Autoren sprechen in diesem Zusammenhang von „Leichtvokalen“: Das Schwäbische kenne, über das Neuhochdeutsche hinaus, nicht nur kurze oder lange Ausgaben von Vokalen, sondern auch drei nur äußerst leicht ausgesprochene Ausgaben der Vokale „geschlossenes e“ [ĕ], „kurzes, nasaliertes a“ [ă] und „geschlossenes o“ [ŏ]. Für hochdeutsche Ohren sind diese „Leichtvokale“ kaum erkennbar.

Von größerer Bedeutung ist die Unterscheidung der beiden Leichtvokale [ĕ] und [ă] für Singular und Plural des Diminutivs, z. B. Mädle ['mɛːdlĕ] = Singular und Mädla ['mɛːdlă] = Plural.

Der Leichtvokal ŏ kommt immer dort vor, wo das Neuhochdeutsche vor einem r ein e schreibt. Dies betrifft z. B. den bestimmten Artikel Maskulinum Singular der. Er wird im Schwäbischen dor [dŏr] gesprochen. Das ŏ ist in diesem Falle so leicht, dass viele Mundartautoren nur noch dr schreiben.

Konsonanten

a) k-, p- und t-Laute: Diese drei Fortis-Laute werden im Allgemeinen im Schwäbischen als weiche Lenis-Laute ausgesprochen: b, d und g [b d ɡ]. Eine ähnliche Abschwächung ist als sogenannte binnendeutsche Konsonantenschwächung in vielen Gegenden Deutschlands verbreitet. Beispiele: Schdual statt Stuhl und Dabeda [dabedɛ̃] statt Tapeten. Im Süden des schwäbischen Sprachraums ist die Abschwächung allerdings nicht so weit fortgeschritten und betrifft in der Regel nur den Anlaut: Dag statt deutsch Tag, aber Decke statt wie im Norden Degge. Auslautverhärtung ist dem Schwäbischen hingegen fremd; so bleibt im Unterschied zur Standardsprache das auslautende -d etwa in Rad oder Wind erhalten und wird nicht zu einem -t.

b) r-Laute: Bei vielen Sprechern weicht die Lautung des r-Lautes von der im Standarddeutschen am häufigsten vorkommenden uvularen Aussprache [], dem Zäpfchen-R, ab. Dabei wird der Laut velar, gesprochen ([]). Dieses r klingt ähnlich einem ch wie im Wort Dach, das gehaucht wird. Am Silbenende, z. B. bei wieder oder Wengerter, und vor dental-alveolaren Konsonanten (im Deutschen d, n, s und l), z. B. im Wort Erde, wird das r besonders tief im Rachen gesprochen (pharyngal, []), dieses r klingt einem nasalierten A (å) sehr ähnlich.[11]

c) s-Laute: Das Schwäbische kennt wie andere süddeutsche Dialekte nur das stimmlose s; ein stimmhaftes s, das aus dem Niederdeutschen in die deutsche Standardsprache eingedrungen ist (z. B. in Rose oder auch am Wortanfang), gibt es nicht. Die besondere Kennzeichnung eines stimmlosen s etwa durch den Buchstaben <ß> ist deshalb im Schwäbischen überflüssig.

d) sch-Laut: Dieser Laut kommt im Schwäbischen deutlich häufiger als im Deutschen vor, so gut wie immer vor d/t und b/p, auch im Inneren eines Wortes. So werden z. B. Raspel und Angst im Schwäbischen als Raschbl und Angschd ausgesprochen. Er wird im Schwäbischen tendenziell eher im hinteren, im Deutschen tendenziell eher im vorderen Zungenbereich gebildet. Ganz am östlichen Rand des Schwäbischen wird der sch-Laut darüber hinaus sogar vor g/k verwendet, z. B. Bruschtmuschkel für Brustmuskel. Die Lautfolge „st“ wurde im deutschen Südwesten einschließlich Schweiz und Elsass um das 11. Jahrhundert in allen Positionen zu /scht/. Die Lautfolge /st/ ist im Schwäbischen deswegen generell sehr selten, sie kommt aber vor, insbesondere in Verbformen der 3. Person Singular wie er hoißt/er håßt oder s(i)e lesst „er heißt“, „sie lässt“. Dies erklärt sich dadurch, dass zum Zeitpunkt der Entwicklung von /st/ zu /scht/ diese Verbformen noch zweisilbig waren („er heißet“) und erst später das Schwa in der zweiten Silbe geschwunden ist. Aus demselben Grund hört man auch aus dem Munde waschechter Schwaben die Wochentagsbezeichnung Samsdag (aus mhd. samestag, geschrieben sameztac!) neben häufigerem Samschdag, in dem der Wandel /st/ > /scht/ sekundär und analog nachvollzogen wurde (kein Schwabe würde Sonnabend sagen). Allerdings wird der Wochentag in Teilen Schwabens nicht Samschdag, sondern Samschdig genannt. Dies scheint bereits eine Weiterentwicklung zu sein, aufgrund der fortlaufenden deutschen Lautverschiebung.

Als Verbalendung der 2. Person Singular (im modernen Schwäbisch -sch, im klassischen Schwäbisch -scht) ist dieser Laut eines der klassischen Merkmale aller Schwäbisch-Sprecher: Du musch(t), du schreibsch(t) usw., tritt aber auch in anderen Dialekten auf.

Weitere Merkmale

- Die standardsprachlichen Endungen „-eln“ und „-ern“ (in „würfeln“, „meckern“) lauten im Schwäbischen -lâ und -râ: wirflâ, mäggrâ.[12]

- „man“ wird im Schwäbischen mâ oder mr gesprochen

- Das Personalpronomen der 1. Pers. Pl. Nom. lautet mir (deutsch „wir“). Diese in den deutschen Dialekten weit verbreitete Lautung entstand in der invertierten Satzstellung „haben wir“, in der das anlautende „w-“ an die vorangehende verbale Endung „-en“ assimiliert wurde.[13]

- Abweichende Fälle bei bestimmten Verben, z. B. Dativ statt Akkusativ: I leit dr aa (ich rufe dich an).

- Verben, die im Standarddeutsch reflexiv sind, werden im Schwäbischen z. T. durch nicht-reflexive Umschreibungen ersetzt: sich hinsetzen, sich hinlegen, sich hinstellen wird zu nâsitzâ (hinsitzen), nâliegâ (hinliegen), nâschdandâ (hinstehen), z. B. kasch dahannâ nâhoggâ (Du kannst Dich hier hinsetzen). Schwaben, die Standardsprache sprechen, verwenden diese Formen in der standarddeutschen Lautung oft weiter, was im norddeutschen Raum leicht befremdlich wirkt.

- wo als stets unveränderliche Relativpartikel statt „der, die, das, welcher, welche, welches“: Dui Frao, wo i ân Kuss gäbâ hann, …, auch …,der wo i ân… „Die Frau, der ich einen Kuss gegeben habe, …“

- Die Uhrzeiten vierdl (drei) und dreivierdl (fenfe/feife) bedeuten in anderen Sprachregionen „viertel nach … (zwei)“ und „viertel vor … (fünf)“. Diese Sprechweise kommt (oder kam) aber auch in anderen Regionen vor, z. B. in Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

- Zahlen:

|

- Anm. zur Zahl 1: Die schwäbische Sprache unterscheidet zwischen dem unbestimmten Artikel und dem Zahlwort: Der unbestimmte Artikel lautet a, das Zahlwort dagegen oe [wie englisch a und one]. Z. B. a Mã, a Weib, a Kend (allgemein ein Mann, eine Frau, ein Kind) und oe Mã, oe Weib, oe Kend (1 Mann, 1 Frau, 1 Kind). Die deutsche Sprache kann diesen Unterschied nur durch unterschiedliche Betonung ausdrücken.

- Anm. zur Zahl 2: Regional wird nach dem Geschlecht differenziert: Zwee Manne, zwoa/zwo Fraoa, zwoe Kend(or) (2 Männer, 2 Frauen, 2 Kinder).

- Anm. zur Zahl 3: Als Uhrzeitangabe lautet sie em drui (um drei Uhr).

- Die Zahlen zwischen 21 und 99 werden analog zum Hochdeutschen gebildet, wobei das „und“, das die Einer- und Zehnerstellen verbindet, im Schwäbischen zu einem a reduziert wird: oisazwanzg (21), zwoiazwanzg (22), dreiazwanzg (23). Bei „sieben“ und „neun“ kommt es zu Abwandlungen des Wortes für die Einerstelle: simnazwanzg (27) und neinazwanzg (29).

- Beispiele weiterer Zahlen: neihondrdachtafuchzg (958), dausedzwoihondrdviirädraißg (1234)

- Um eine Tätigkeit ausdrücken, zu der man sich unmittelbar begibt, wird das Partikalwort ge verwendet (entstanden aus „gen“, das seinerseits wiederum aus „gegen“ entstanden ist). Zum Beispiel i gang ge schaffa (ich gehe zur Arbeit) oder mir goant ge metzga (wir gehen schlachten).

- Das Südwestschwäbische weist weitere Besonderheiten aus: Der Konjunktiv I für die Wiedergabe einer wörtlichen Rede wird im Vergleich zum gesprochenen Standarddeutsch sehr häufig verwendet (z. B. Sie hot gsait, sie däd am achte komma für „Sie hat gesagt, sie komme um 8 Uhr“). Im Gegensatz zum Standarddeutschen verfügt es auch über einen Hilfskonjunktiv I: därâ (z. B. Se hond gsait, se därât am neine kommâ für „Sie haben gesagt, sie würden um 9 Uhr kommen“). Ebenso hat „haben“ mit häbâ eine eigene Konjunktiv-I-Form (z. B. Se hond gsait, se häbât koâ Zeit für „Sie haben gesagt, sie hätten keine Zeit“). Somit lässt sich der Konjunktiv I eindeutig vom Konjunktiv II abgrenzen (Se hettât koâ Zeit, wenn…; Se dätât am neine komme, wenn …).

- Beim Vergleichen wird statt des standardsprachlichen „als“ das „wie“ („Ich bin größer wie du“) oder gar die Kombination „als wie“ („Ich bin größer als wie du“) verwendet.

- Aussprache von Chemie, China als Kemie, Kina.

Remove ads

Grammatische Merkmale

Wortschatz

Zusammenfassung

Kontext

Falsche Freunde

Die Bezeichnung falsche Freunde wird für Wörter aus unterschiedlichen Sprachen verwendet, die sich geschrieben oder klanglich ähneln, aber eine jeweils andere Bedeutung haben. Falsche Freunde führen leicht zu Übersetzungsfehlern. Auch im Verhältnis von Deutsch und Schwäbisch gibt es zahlreiche false friends. Ein bekanntes Beispiel sind die deutsch/schwäbischen Wortpaare heben/heba bzw. halten/halda. Deutsch halten entspricht schwäbisch nicht halda, sondern heba; deutsch heben entspricht schwäbisch nicht heba, sondern lubfa. In der nachfolgenden Auflistung finden sich weitere Beispiele für deutsch-schwäbische „falsche Freunde“. In vielen Fällen ist der Gebrauch der genannten Wörter nicht nur im Schwäbischen so, sondern ist charakteristisch für den gesamten oberdeutschen Sprachraum.

- Fuß: Der schwäbische Fuaß bezeichnet das gesamte Bein.

- Mücke und Schnake: Die schwäbische Mugg (selten auch Fluig) ist eine Stubenfliege (Musca domestica), die Schnåg eine Stechmücke (Culicidae).

- gehen: Das schwäbische Verb gao bzw. auch ganga beschreibt allgemein einen Ortswechsel. Schwäbisch wird gao auch als Adverb verwendet: So meint I gang gao „Ich will jetzt gehen“ oder in genervtem Ton „Wenn das so ist, dann gehe ich!“.

- springen: Das schwäbische schbrenga ist die Bezeichnungen für ‚rennen‘, nicht für hochspringen; letzteres wird schwäbisch mit hopfa ‚hüpfen‘ bezeichnet.

- Satz: Wer schwäbisch einen Satz macht, spricht nicht, sondern macht einen großen Sprung.

- halten steht schwäbisch nicht für ‚anhalten‘, sondern für ‚festhalten‘.

- heben wird schwäbisch für ‚festhalten‘ verwendet (ein Nagel ‚hebt‘ auf schwäbisch das Bild!), und nicht für ‚anheben‘ oder ‚hochziehen‘.

- hocken wird schwäbisch für standardsprachliches „sitzen“ gebraucht, und nicht für „in die Hocke gehen“.

- wo: Dieses Kurzwort wird schwäbisch (mit Wechsel von „w“ zu „m“) als indeklinables Relativpronomen må gebraucht und entsprich hierin dem gleichfalls indeklinablen „so“ im Lutherdeutsch.[14]

- Teppich: Mit schwäbischem Debbich wird auch eine (Woll-)Decke bezeichnet, die zum Zudecken geeignet ist.

- langen wird als Verb gebraucht. Es bedeutet ‚etwas mit den Händen anfassen‘ (z. B. Schwätz ett lang, lang nã! „Rede nicht lange, packe zu!“) oder auch ‚ausreichen‘ (z. B. der Kaffee langt „Der Kaffee reicht aus“).

- Der Mittag meint schwäbisch nicht die Tagesmitte um 12 Uhr, sondern bezeichnet den ‚Nachmittag‘ (z. B. Kommsch du haed Middag zomm Kaffee? „Kommst du heute Nachmittag zum Kaffeetrinken?“).

- Das Wort fein, schwäbisch fai ist kein Adjektiv, sondern ein Adverb, das einen adversativen Charakter (hochdeutsch ‚aber‘) besitzt (z. B. Då muasch de fae ãschdrenga! „Da musst du dich aber anstrengen!“).

Eigenständiges Vokabular im Schwäbischen

Eine große Anzahl schwäbischer Wörter (vor allem von der älteren Generation gebraucht) hat in der deutschen Standardsprache keine Entsprechung. Viele dieser Wörter sind im Übrigen nicht nur schwäbisch, sondern gesamtoberdeutsch (z. B. Hafa für Topf, jemandem (Dativ) schreia für jemanden herbeirufen, beiga für stapeln u. a. m.). Aus praktischen Gründen ist die Liste aufgeteilt in „Substantive und Verben“ und „Weitere Wörter“.

Die nachfolgende Liste zeigt nur beispielhaft eine begenzte Auswahl des eigenständigen schwäbischen Vokabulars.[15] Nicht in die Liste aufgenommen sind nur regional oder gar nur lokal verbreitete Wörter, ebenso nicht solche Wörter, die lediglich anders klingen als ihre standarddeutschen Parallellwörter und die deshalb keine schwäbischen Sonderwörter sind, z. B. Gnui = „Knie“.

Substantive und Verben

Es bedeuten: f = weiblich [feminin], m = männlich [maskulin], n = sächlich [neutral], dim = Verkleinerungsform Diminutiv, pl = Plural

- Bäbb m = 1. Klebstoff; 2. Umschreibung für „Unsinn“ („Schwätz koin Bäbb raus“ = Rede keinen Unsinn); bäbba = kleben; Bäbber m = Aufkleber, Sticker, Klebeetikett

- baadscha = reden (auch im Sinne von über jemand herziehen)

- Batsch m = (Hand-)Schlag; batscha = klatschen, applaudieren, schlagen

- Beig f = Stapel; beiga = stapeln

- Blôdr f = Blase (meist für Schweinsblase); auch als Schimpfwort gegenüber Frauen

- Bolla m = Kugel (z. B. vom Speiseeis); Rossbolla = Pferdeapfel

- Bulldog m = Traktor (von der Produktbezeichnung Lanz Bulldog abgeleiteter Gattungsname)

- Bräschdleng m = Erdbeere; Bräschdlengsgsälz n = Erdbeermarmelade (siehe Gsälz)

- Broggale dim = Erbse

- Debbich (dt. Teppich) m = Zudecke

- Deede m = Pate (zentralschwäb., südwestschwäb. siehe Gedde)

- Doode f = Patin (zentralschwäb., südwestschwäb. siehe Godde)

- Dreible (dt. Träublein) dim = Johannisbeere

- fatza, aafatza = reißen, abreißen (Verb intransitiv); z. B. d Schnur isch aagfatzt = die Schnur ist (von selbst) abgerissen

- Flädle dim = kleiner Fladen; Flädlessubb f = schwäbische Art der Pfannkuchensuppe

- gamb(l)a = schwanken, schaukeln; so im Volkslied „Aufm Wasa graset d Hasa“[16]

- Gedde m = Pate (südwestschwäb.; zentralschwäb. siehe Deede)

- Gluuf f = Sicherheitsnadel, Klammer; Glufamichl m = etwas trotteliger männlicher Mensch

- Godde f = Patin (südwestschwäb., zentralschwäb.siehe Doode)

- goscha = schimpfen, maulen

- Grädda/Gradda m = Weidenkorb mit 1 Henkel (mit 2 Henkeln siehe Zonn)

- Grombir, Äbbir f (wörtl. Grund-Birne, Erd-Birne) = Kartoffel

- Gsälz n = Marmelade, Konfitüre

- Gugg f, Gugga/Guggena pl = Tüte, laut Grimmschem Wörterbuch (Band IX, Sp. 1030) „gucke, f., papiertüte, ein vornehmlich obd. (oberdeutsches) wort“; Giggle dim = Tütchen

- Hägamarg n = Hagebuttenmus (süßer Brotaufstrich)

- Hafa m, Häfa pl = Topf; Häfele n = Töpfchen; Kochhafa = Kochtopf; Schdogghafa = Blumentopf

- Hägger = Schluckauf

- hogga (dt. hocken) = sitzen; Hoggadse/Hoggade f = Straßenfest

- Kairawisch m (hochdeutsch beeinflusst Kehrwisch) = Kehrbesen, Handfeger

- Kudder = Kehricht; Kudderschaufl = Schaufel zum Aufnehmen des Kehrichts

- loosna = (hin-)hören, lauschen (vgl. engl. to listen)

- luaga = schauen (vgl. engl. to look)

- Meedale dim (Diminutiv von "Moodl") = Eigenart, Macke, Tick

- Schleck m = Süßigkeit

- schlotza = lutschen (z. B. von Bonbons); "Schlotzer" = Lolli; ein schwäbischer Weingenießer ist ein "Virrdalesschlotzer"

- Schmarra m = Unfug, Unsinn

- Schrann f = Sitzbank einer Biertischgarnitur

- Veschber n = Brotzeit (z. B. morgens in der Frühstückspause, zum Abendbrot oder beim Wandern)

- Wegga m/Weggle n = Brötchen

- Zibeeb f (von arabisch zabiba[17]) = Rosine

- Zonn/Zoana/Zoina f = Weidenkorb mit zwei Henkeln (mit einem Henkel siehe Grädda)

Weitere Wörter

- aa = ab; davon abgeleitet: aabe = abwärts, naa = hinab, raa = herab,

- äbber, jäpper (aus „etwer“ entstanden) = jemand; äbbes/jäppes (aus „etwas“ entstanden) = etwas

- ai = ein (Adverb); davon abgeleitet: nae = hinein, rae = herein

- äll häck/äll ridd = ständig; z. B. där kommd äll häck/ridd vorbei! = er kommt ständig vorbei (und nervt mich damit)

- ällamål = manchmal; ällaweil/äwwl = immer

- bhäb (wörtl. behäbe, deshalb bhäb und nicht pääb geschrieben) = sehr nah, eng, geizig; z. B. då gåht s ganz bhäb zua = da geht es ganz eng zu

- edd/itt = nicht; am Satzende dafür die Formen edda/itta

- fai = aber, wirklich (gesamtoberdeutsch verstärkendes Adverb, nicht Adjektiv!)

- firnehm (abgeleitet von „für“, deshalb mit f geschrieben) = anständig, achtsam

- gao = bald

- ge = nach (räumlich), z. B. ge Schtuagort fahra = nach Stuttgart fahren

- gladd = lustig, komisch, merkwürdig (vgl. engl. „glad“=„froh“)

- gotzig = einzig; z. B. s isch koe gotzicher då gwaä = es war kein einziger da

- grätig = gereizt, sauer (von der menschlichen Stimmung)

- hälenga (vgl. dt. verhehlen) = heimlich

- hee (dt. hin) = kaputt

- hendare (Adverb der Zielangabe) = nach hinten

- hendorsche (Adverb der Richtungsangabe) = rückwärts; z. B. hendorsche aiparga = rückwärts einparken

- iberzwärch = aufmüpfig, überdreht

- itt siehe bei → edd

- må = 1. wo (Relativpartikel für der, die, das usw.); = 2. wo (Fragewort); = 3. als (temporales Adverb), z. B. må se no jong gwäa send = als sie noch jung waren

- näamer(d) = niemand

- näaneds/närgeds/näamords = nirgends

- narred =verärgert, wütend

- schainds = anscheinend

- soddiche/sottige = solche

- (a) weng = (ein) bisschen

- virre (Adverb der Zielangabe; abgeleitet von „vor“, deshalb mit v) = nach vorne; virrsche (Adverb der Richtungsangabe) = vorwärts

- z (Ortsangabe; dt. zu) = in; z. B. i be z Dibeng = ich bin in Tübingen

Bewegungsrichtungen im Schwäbischen:

Die Adverbien der Bewegung vom Betrachter weg tragen das Präfix „n-“ (deutsch „hin-“); die Adverbien der Bewegung auf den Betrachter zu tragen das Präfix „r-“ (deutsch „her-“).

Beispiel: Befindet sich die redende Person oben an der Treppe, dann ruft sie die Person unten an der Treppe mit den Worten „Komm ruff!“ zu sich herauf. Befindet sich die redende Person dagegen unten an der Treppe, dann schickt sie die andere Person nach oben mit den Worten: „Gang nuff!“.

Ortsbestimmungen im Schwäbischen:

Die Adverbien der Ortsangabe nahe beim Betrachter tragen das Präfix „h-“; die Adverbien der Ortsangabe entfernt vom Betrachter tragen das Präfix „d-“ („dr-“ ist hochdeutsch beeinflusst).

Beispiel: Befindet sich die redende Person im Inneren des Hauses und die andere Person draußen, dann sagt die redende Person: „I bee henna ond dui isch dussa“. Befindet sich dagegen die redende Person draußen vor dem Haus und die andere Person drinnen, dann sagt die redende Person: „I bee hussa ond dui isch denna.“

Französische Lehnwörter

Ins Schwäbische haben zahlreiche Lehnwörter aus dem Französischen Eingang gefunden. Beispielhaft seien genannt:[18]

- äschdimira = genießen, schätzen (frz. estimer)

- Blaffo m = Zimmerdecke (frz. le plafond)

- Blimo n = Federbett (korrekt übersetzt Staubwedel mit Federn, frz. le plumeau)

- Boddschambr m = Nachttopf (frz. pot de chambre)

- Buddo m = Knopf, Ohrstecker (frz. le bouton)

- Droddwar n = Gehweg (frz. le trottoir); in Stuttgart Name der Straßenzeitung Trott-war, die v. a. von Obdachlosen verkauft wird; das französische Wort ist in vielen osteuropäischen Sprachen Standard für "Gehweg".

- flatira = schmeicheln, bitten, betteln (frz. flatter)

- Kannapee n = Sofa, Couch (franz. le canapé)

- malad = krank (frz. malade)

- Parablü m = Regenschirm (frz. le parapluie)

- brässant = eilig (frz. pressant)

- Sãdamedr m = Metermaß (frz. le centimètre)

- Schässlo m = Couch (frz. chaise longue, wörtlich „langer Stuhl“)

- Suddrai m = Untergeschoss (frz. sous-terrain)

- wiif = aufgeweckt (frz. vif); ein "wiifr Kärle" ist ein aufgeweckter Junge

- wisawi = gegenüber (frz. vis à vis)

Kuriosa

In dieser Rubrik sind nur solche Aussprüche (schwäbisch auch "Schnitz") aufgeführt, die im Schwäbischen einen überregionalen Bekanntheitsgrad besitzen. Formulierungen aus der Jux- und Spaßliteratur sind hier nicht aufgeführt, da sie nicht den Sprachalltag abbilden.

- Send d’Henna henna?, alliterierend („Sind die Hühner hinnen?“ (gemeint ist: „im Stall?“))

- En a Gugg nae gugga, alliterierend („In eine Tüte hinein schauen“)

- Mål amål a Mãle nã!, lautmalerisch („Male mal ein Männchen hin!“)

- ’s leit a Klötzle Blei glei bei Blaubeura, glei bei Blaubeura leit a Klötzle Blei.[19] („Es liegt ein Klötzlein Blei gleich bei Blaubeuren, gleich bei Blaubeuren liegt ein Klötzlein Blei“; gemeint ist der Metzgerfelsen bei Blaubeuren, der Zungenbrecher stammt aus dem Märchen von der schönen Lau in Eduard Mörikes Stuttgarter Hutzelmännlein)

Eine größere Anzahl hintersinniger (schwäbisch "gnitz") und seinerzeit volkstümlicher Sprüche hat August Lämmle in seinem Buch "Die Reise ins Schwabenland" S. 91ff unter der Überschrift "Schwäbischer Katechismus" zusammengestellt.[20]

Remove ads

Honoratiorenschwäbisch

Beim so genannten Honoratiorenschwäbisch, zunächst auch Salondialekt[21] genannt, handelt es sich um eine „gehobene, dem Schriftdeutschen angenäherte Sprachform, wie sie vor allem von den württembergischen Beamten und dem Stuttgarter Bürgertum entwickelt wurde“.[22] Diese Ausgleichssprache oder Halbmundart,[23] auch Regiolekt, die schwäbische und standardsprachliche Elemente in verschiedenen und wechselnden Anteilen mischt,[24] führt zu fließenden Übergängen zwischen reinem Ortsdialekt, regionalen Dialektformen, regional gefärbtem Hochdeutsch und reinem Hochdeutsch. Der Germanist Hermann Fischer urteilt: „Das ‚Honoratiorenschwäbisch‘ namentlich im protestantischen Altwürttemberg bringt den schweren Mangel mit sich, dass unter Hunderten nicht einer die reine Lokalmundart genau kennt und braucht.“[25] Der Begriff „Honoratiorenschwäbisch“ wird seit Ende des 19. Jahrhunderts verwendet.[26]

Remove ads

Neuere Tendenzen

- In den letzten Jahrzehnten ist wie bei anderen deutschen Dialekten auch eine starke Veränderung hin zum Standarddeutschen zu erkennen. Viele klassische Aussprachemerkmale und Vokabeln sind nur noch bei älteren Sprechern in ländlichen Regionen anzutreffen oder schon ausgestorben.

- Merkmale, die einen großen Radius aufweisen, bleiben lebendig (z. B. sch vor t oder das Verkürzen der Vorsilbe „ge“ zu g). Beide Phänomene sind nicht nur schwäbisch, sondern allgemein oberdeutsch.

- Die Nasalierung geht allgemein zurück. Aus Hãd wird Hand, aus Kẽd wird Kend, aus Mõ wird Mond.

- Regionale Eigenheiten werden durch großräumigere schwäbische Aussprachemerkmale ersetzt, insbesondere, wenn diese näher an der Standardsprache liegen. So werden beispielsweise die westschwäbischen oa/åa-Laute allmählich von den großräumigeren ost- und mittelschwäbischen oe/åe-Lauten (für hochdeutsch /ai/ wie etwa in „beide“ oder „Meister“) verdrängt.

- Es gibt auch Entwicklungen, die nicht auf den Einfluss des Standarddeutschen zurückzuführen sind. So kann man mitunter zwischen einer klassischen und einer neueren schwäbischen Form unterscheiden. Beispielsweise wird i hao („ich habe“) zu i han (ursprünglich alemannisch/rheinfränkisch). Ebenso neuschwäbisch ist das Weglassen des Schwa-â in vielen Positionen (z. B. du hedsch statt du hedâsch(t) für „du hättest“ oder hendre statt hendâre für „nach hinten“)

- In Bayerisch-Schwaben wird das Schwäbische neben dem Einfluss des Hochdeutschen auch vom Bairischen zurückdrängt, insbesondere dort, wo die bairische Form näher an der Standardsprache liegt. So sagen jüngere Sprecher dort eher z. B. ihr habts als ihr hand.

Remove ads

Schwäbische Schreibweisen

Zusammenfassung

Kontext

„Eine der größten Schwierigkeiten, das Schwäbische anderen zu vermitteln, besteht darin, dass es dafür keine geeignete Schrift gibt.“

– Eduard Huber (2008)[27]

Für die Schreibung des Schwäbischen kann die Vorgehensweise der Mundart-Autoren grundsätzlich in drei Gruppen eingeteilt werden.

- Dies gilt auch für viele selbst ernsthafte Autoren, die ihre Schreibung innerhalb ein und desselben Werkes inkonsequent handhaben. Es scheint oft sowohl vor dem Schreiben eine tiefer gehende Reflexion über die Schreibweise zu fehlen wie auch nach Vollendung eines Werkes eine abschließende selbstkritische Durchsicht. Besonders häufig ist dieses Phänomen bei den Werken kommerzorientierter schwäbischer Juxliteratur anzutreffen.

1. Die Autoren verwenden ausschließlich den schriftdeutschen Zeichensatz,

versuchen aber gleichzeitig das, was sie (aus ihrer jeweiligen Sicht) für die schwäbische Eigenart halten, mit diesem Zeichensatz irgendwie auszudrücken (Rosemarie Bauer, Kurt Dobler, Manfred Merkel, Bernd Merkle, Doris Oswald, Bernhard Reusch, Lina Stöhr, Winfried Wagner u. v. a. m.).

- Dies führt zu sozusagen hochdeutschen Falschschreibungen verschiedener Art, die der tatsächlichen schwäbischen Aussprache mehr oder weniger nahekommen sollen. Beispiele: „är hoat“, „r hot“ u. ä. m. für schriftdeutsch „er hat“; „mr sind“, „mir/mer/mor send/sänd“ u. ä. m. für schriftdeutsch „wir sind“.

2. Die Autoren verwenden zusätzliche selbst erfundene diakritische Zeichen.

Sie gehen zwar ebenfalls vom schriftdeutschen Zeichensatz aus, ergänzen aber ihre Zeichen bei solchen Vokalen, die es im Hochdeutschen nicht gibt.

- Die selbst erfundenen Zeichen führen bezüglich des dunklen a zu Schreibungen wie „ar gòht“ (Sebastian Sailer), „är gòòt/är hòt“ (Friedrich E. Vogt) „är gôôt“ (Polyglott Sprachführer Schwäbisch), „blô“ blau (Michel Buck, Carl und Richard Weitbrecht) bzw. „blôô“ (Hans G. Mayer) oder „ho͗t“ (Roland Groner).

- Bezüglich des auslautenden Schwa-Lautes führen sie zu Schreibungen wie „schreibâ“ (zahlreiche Autoren), „schreibå“ (Roland Groner) und „schreibα“ (Eduard Huber). Meist aber wird dieser unbetonte Auslaut als einfaches a geschrieben (siehe unter Gruppe 1), öfters auch als einfaches e.

- Das nasalierte a und das nasalierte o wird oftmals mit einem nachfolgenden Auslassungszeichen („i ka’“, „dr Moo’“ (Mond)) gekennzeichnet (viele Autoren); ganz außergewöhnlich mit „àà“ bei Willi Habermann.

3. Die Autoren übernehmen international definierte diakritische Zeichen aus anderen Sprachen.

Häufigster Fall ist die Verwendung der Tilde (~) über einem Vokal, um dessen Nasalierung zu kennzeichnen, z. B. häufig bei ã oder õ, seltener bei ẽ (Polyglott Sprachführer Schwäbisch; Karl Götz, Roland Groner).

Ein weiteres diakritisches Zeichen ist das dänische (nicht schwedische) ° über dem a, um dessen dunkle Aussprache zu charakterisieren, z. B. „er gåht“ für schriftdeutsch „er geht“ (u. a. bei Eduard Huber, Hubert Klausmann[28]).

Weiteres:

Quer durch Einteilung in drei Gruppen lässt sich bei nicht wenigen Autoren (u. a. bei Sebastian Blau) beobachten, dass sie die im Schwäbischen unterschiedlich ausgesprochenen Diphthonge „ao“ und „au“ auch differenziert schreiben. Seltener anzutreffen ist eine ebensolche phonologische und schriftliche Differenzierung bei den beiden Diphthonge „ei“ [eı] und „ai“ (schwäbisch meist [ae]). Solche Differenzierungen sind umso bemerkenswerter, weil sie bei den Autoren die Erkenntnis voraussetzen, dass mit der differenzierten Aussprache dieser Diphthonge im Schwäbischen öfters auch ein Sinnunterschied der Worte verbunden ist (z. B. schwäbisch Raub (dt. Raupe) und Raob (dt. Raub)), was im Hochdeutschen nirgends der Fall ist. In eindrucksvoller Weise konsequent durchgeführt hat diese Unterscheidung Rudolf Paul in seiner Bibel für Schwoba.

Die Schreibung eines Dehnungs-h, eine (im europäischen Vergleich unübliche) Eigenart des Schriftdeutschen, wird von so gut wie allen schwäbischen Mundartautoren beibehalten.

Hubert Klausmann schlägt aber zumindest in den Fällen, in denen das Schwäbische einen langen Vokal spricht und das schriftdeutsche Pendant einen kurzen, die Doppelschreibung des betreffenden Vokals vor.[29] Durch eine solche Schreibung wird die speziell schwäbische Aussprache dieser Wörter gestützt.

Eine breite und bunte, regional differenzierte Zusammenstellung klassischer schwäbischer Poesie und Prosa findet sich in der anthologischen Zusammenstellung von Friedrich E. Vogt, Oberdeutsche Mundartdichtung.[30]

Remove ads

Schwäbische Mundartautoren

- Ludwig Aurbacher (1784–1847)

- Rosemarie Bauer (* 1936)

- Marius Beck (* 1994)

- Albin Braig (* 1951)

- Wolfgang Brenneisen (* 1941)

- Michel Buck (1832–1888)

- Sebastian Blau (1901–1986)

- Martin Egg (1915–2007)

- Manfred Eichhorn (1951–2023)

- Josef Epple (1789–1846)

- Thomas Felder (* 1953)

- Sieglinde Frank (* 1937)

- Hildegard Gerster-Schwenkel (1923–2016)

- Otto Gittinger (1861–1939)

- Marlies Grötzinger (* 1959)

- Hellmut G. Haasis (1942–2024)

- Hank Häberle (1957–2007)

- Willi Habermann (1922–2001)

- Oscar Heiler (1906–1995)

- Manfred Hepperle (1931–2012)

- Eduard Hiller (1818–1902)

- Georg Holzwarth (1943–2024)

- Karl Hötzer (1892–1969)

- Felix Huby (1938–2022)

- Peter Pius Irl (* 1944)

- Otto Keller (1875–1931)

- Uli Keuler (* 1952)

- Hermann Georg Knapp (1828–1890)

- Matthias Koch (1860–1936)

- Wilhelm Karl König (* 1935)

- Johannes Kretschmann (* 1978)

- Wolle Kriwanek (1949–2003)

- Dominik Kuhn (* 1969)

- August Lämmle (1876–1962)

- Maria Menz (1903–1996)

- Bernd Merkle (* 1943)

- Arthur Maximilian Miller (1901–1992)

- Karl Napf (* 1942)

- Doris Oswald (1936–2020)

- Helmut Pfisterer (1931–2010)

- Gerhard Raff (* 1946)

- Willy Reichert (1896–1973)

- Egon Rieble (1925–2016)

- Sebastian Sailer (1714–1777)

- Johann Georg Scheifele (1825–1880)

- Peter Schlack (* 1943)

- Martin Schleker (1935–2022)

- Wilhelm Schloz (1894–1972)

- Paul Schmid (1895–1977)

- Walter Schultheiß (* 1924)

- Christoph Sonntag (* 1962)

- Michael Spohn (1942–1985)

- Paul Theodor Streicher (1861–1940)

- Thaddäus Troll (1914–1980)

- Wendelin Überzwerch (1893–1962)

- Gerhard Vescovi (1922–1998)

- Manfred Wankmüller (1924–1988)

- Paul Wanner (1895–1990)

- Alfred Weitnauer (1905–1974)

- Carl Borromäus Weitzmann (1767–1828)

- Willrecht Wöllhaf (1933–1999)

Remove ads

Literatur

Zusammenfassung

Kontext

Wörterbücher

(Auswahl, chronologisch sortiert)

- Johann Christoph von Schmid: Schwäbisches Wörterbuch, mit etymologischen und historischen Anmerkungen. Stuttgart 1831. (Digitalisat.)

- Dionys Kuen: Oberschwäbisches Wörterbuch der Bauernsprache von mehr als zweitausend Wörtern und Wortformen. Buchau 1844. (Digitalisat eines Faksimiles von 1986.)

- Anton Birlinger: Wörterbüchlein zum Volksthümlichen aus Schwaben. Freiburg 1862. (Digitalisat.)

- Hermann Fischer, Wilhelm Pfleiderer: Schwäbisches Wörterbuch. 7 Bände. 1901 (1. Lieferung; bzw. 1904 1. Band) – 1936 (das bis heute maßgebliche Wörterbuch des Schwäbischen).

- Schwäbisches Handwörterbuch. Auf der Grundlage des „Schwäbischen Wörterbuchs“ … bearbeitet von Hermann Fischer und Hermann Taigel. 4. Auflage. H. Laupp’sche Buchhandlung Mohr Siebeck, Tübingen 2012, ISBN 978-3-16-152029-7.

- Susanne Brudermüller: Langenscheidt-Lilliput Schwäbisch. Berlin/München 2000.

- Hermann Wax: Etymologie des Schwäbischen. Geschichte von mehr als 8.000 schwäbischen Wörtern. 4., erw. Auflage. Tübingen 2011, ISBN 978-3-9809955-1-1.

- Dialektologisches Informationssystem von Bayerisch-Schwaben (digital).

- Albrecht Fetzer: Schwäbisch. Das Wörterbuch Deutsch – Schwäbisch. 2., durchgesehene Auflage. denkhaus-Verlag, Nürtingen 2023, ISBN 978-3-930998-97-5.

Sprachwissenschaftliche Beschreibungen

- Karl Bohnenberger: Die Mundarten Württembergs, Eine heimatkundliche Sprachlehre (= Schwäbische Volkskunde. Buch 4). Silberburg-Verlag, Stuttgart 1928.

- Ulrich Engel: Mundart und Umgangssprache in Württemberg. Beiträge zur Sprachsoziologie der Gegenwart. Masch. Dissertation Universität Tübingen, 1955. (PDF.)

- Albrecht Fetzer: Schwäbisch Band II. Die Grammatik Deutsch – Schwäbisch. denkhaus-Verlag, Nürtingen 2024, ISBN 978-3-948969-17-2.

- Eberhard Frey: Stuttgarter Schwäbisch. Laut- und Formenlehre eines Stuttgarter Idiolekts. Elwert, Marburg 1975, ISBN 3-7708-0543-7.

- Hubert Klausmann: Schwäbisch. Eine süddeutsche Sprachlandschaft. wbg Theiss, Darmstadt 2014, ISBN 978-3-8062-3005-5.

- Hubert Klausmann: Kleiner Sprachatlas von Baden-Württemberg. Verlag Regionalkultur, Heidelberg u. a. 2020, ISBN 978-3-95505-210-2.

- Hubert Klausmann: Die schwäbischen Dialektlandschaften. In: Schwäbische Heimat, 71. Jg. 2020, Heft 4, S. 391–397 (online).

- Friedrich Maurer: Zur Sprachgeschichte des deutschen Südwestens. In: Friedrich Maurer (Hrsg.): Oberrheiner, Schwaben, Südalemannen. Räume und Kräfte im geschichtlichen Aufbau des deutschen Südwestens (= Arbeiten vom Oberrhein. 2). Hünenburg-Verlag, Straßburg 1942, S. 167–336.

Mundartbelletristik, Bibelübersetzung

- August Holder: Geschichte der schwäbischen Dialektdichtung. Max Kielmann, Heilbronn 1896. (Digitalisat.)

Populäre Publikationen

- Sebastian Blau: Schwäbisch (= Was nicht im Wörterbuch steht. Band VI). Piper Verlag, München 1936.

- Josef Karlmann Brechenmacher: Schwäbische Sprachkunde in ausgeführten Lehrbeispielen. Versuch einer bodenständigen Grundlegung des schaffenden Deutschunterrichts. Adolf Bonz & Comp., Stuttgart 1925. (Nachdruck: Saulgau 1987).

- Ludwig Michael Dorner: Etz isch noch go gnuag Hai hunta! Oberschwäbische Sprichwörter, Redensarten, Kinderreime, Lieder. Biberach 2017, ISBN 978-3-943391-88-6.

- Roland Groner: Gschriebå wiå gschwätzt. Schwäbisch mit all seinen Reizen – anschaulich und lebensnah; mit vielen konkreten Beispielen aus dem Alltag und einer umfangreichen Wortsammlung. SP-Verlag, Albstadt 2007, ISBN 978-3-9811017-4-4.

- Eduard Huber: Schwäbisch für Schwaben. Eine kleine Sprachlehre. Silberburg-Verlag, Tübingen 2008, ISBN 978-3-87407-781-1.

- Rudolf Paul: Bibel für Schwoba. Hrsg. vom Haus der Volkskunst – Volkstanzgruppe Frommern. Verlag des Schwäbischen Albvereins, Balingen 2008, ISBN 978-3-920801-59-9.

- Wolf-Henning Petershagen: Schwäbisch für Besserwisser. Theiss, Stuttgart 2003, ISBN 3-8062-1773-4. (mit Folgebänden Schwäbisch für Durchblicker und Schwäbisch für Superschlaue).

- Wolf-Henning Petershagen: Schwäbisch offensiv! Eine illustrierte Sprachlehre in 101 Kapiteln. Silberburg-Verlag, Tübingen 2018, ISBN 978-3-8425-2070-7.

- Friedrich E. Vogt: Schwäbisch in Laut und Schrift. 2. Auflage. Steinkopf-Verlag, Stuttgart 1979.

Remove ads

Quellen

Weblinks

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads