Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Techniken der Propaganda und Manipulation

Beeinflussung der öffentlichen Meinung, Meinungsmanagement Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Techniken der Propaganda und Manipulation sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

- emotionalisierende Suggestion

- Appell an Grundbedürfnisse, Instinkte und Urängste

- Instrumentalisierung von Werten, Mythen und Traditionen einer Gesellschaft

- mangelnder Bezug zur Realität

- Vereinfachung, Verkürzung oder Auslassung von Fakten und Sachverhalten und deren Kontexten

- Mängel rationaler Analyse, mangelhafte Logik, schwache Kohärenz

- Vermeidung oder Ausschaltung von Multiperspektivität, Pluralismus, Widerspruch, Zweifel und Diskurs

- Anwendung des Freund-Feind-Schemas auf Meinungen, Informationen, Personen, Tabuisierung anderer Meinungen

- Anspruch auf allgemeine Geltung, dogmatische Ausschließlichkeit[1][2][3]

- Glaubhafte Abstreitbarkeit[4]

Notwendige Bedingung der Wirksamkeit von Propaganda ist, dass sie vom Empfänger nicht als Propaganda aufgefasst, sondern als sachliche Information, als ethisch oder juristisch begründetes Werturteil oder als Selbstverständlichkeit rezipiert wird. In ähnlicher Weise wird Propaganda auch von ihren Urhebern und Multiplikatoren oft nicht als solche erkannt und kann tatsächliche Überzeugungen zum Ausdruck bringen. In der Regel ist Propaganda mit der Auffassung verbunden, nicht man selbst, sondern nur der Gegner benutze Propaganda, die eigene Propaganda wird entweder als neutrale und objektive Darstellung aufgefasst oder als legitime Gegenpropaganda gerechtfertigt.

Propaganda gilt auch als unterste, gewaltfreie Stufe verdeckter Operationen, als ihr Merkmal wird ihre glaubhafte Abstreitbarkeit gesehen.[5] Bewusste Propaganda für die eigene Überzeugung wird oft mit dem guten Zweck begründet oder entschuldigt. Das gilt für die so genannte „positive Propaganda“ oder politische Öffentlichkeitsarbeit, die sich nicht nur in allen totalitären Systemen, sondern auch in Demokratien findet.[6] Zum Thema Nudging und anderen aus der Verhaltensökonomik abgeleiteten Verfahren wird differenziert über Nutzen und Grenzen von Methoden diskutiert, die das Verhalten von Bürgern aus ihnen selbst heraus steuern, so dass sie meinen, das zu wollen, was ohne ihr Wissen von außen angestoßen wurde.[7]

Die „soziale Propaganda“ (Jaques Ellul) fasst Propaganda nicht nur als etwas Sinnvolles, sondern als eine notwendig aus der Technisierung der Gesellschaft folgende „Gewissenskonditionierung“ auf. Diese soziale Propaganda wird als notwendig für den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Akzeptanz der Demokratie angesehen, eine Auffassung, die schon in dem Klassiker Propaganda von Edward Bernays vertreten wurde, wobei jedoch Ellul den Verlust der Autonomie des Subjekts kritisiert.

Darüber hinaus wird die noch weitergehende Auffassung vertreten, dass Menschen grundsätzlich nicht nicht manipulieren können, insofern jede Interaktion mit anderen auch den Charakter der emotionalen und kognitiven Beeinflussung hat, eine Tatsache, der die Kommunikationspsychologie mit dem Begriff der Beziehungsebene (Paul Watzlawick) und dem Modell Schulz von Thuns Rechnung trägt. Unterschiede der Methoden bestünden dabei nur noch in ihrer Auswahl, Feinheit, Absicht und in ihrem Ergebnis (Josef Kirschner).[8] Ethisch gerechtfertigt erscheinen diejenigen Formen der Beeinflussung, die die Zielperson in ihrer Autonomie respektieren, ihre Entscheidungsfähigkeit stärken und sie zum Selbstsein ermächtigen.[9] Hier überschneidet sich der Sachgehalt des negativ konnotierten Begriffs der Manipulation mit dem positiv konnotierten von Erziehung und Bildung, etwa bei der Erziehung durch Vorbilder oder durch pädagogische und disziplinarische Maßnahmen.[10]

Durch Soziale Medien, Algorithmen und Künstliche Intelligenz wird die manipulative Wirkung von Propaganda potenziert und ihre Funktionen teilweise automatisiert oder der menschlichen Kontrolle entzogen.[11]

Remove ads

Bezüge zu unterschiedlichen Wissenschaftsfeldern

Zusammenfassung

Kontext

Techniken der Manipulation und Propaganda werden unter anderem in Logik und Rhetorik, Kognitionspsychologie, Kommunikationspsychologie, Massenpsychologie und Totalitarismusforschung analysiert.

Anwendungsfelder sind außer politischer und religiöser oder weltanschaulicher Propaganda, Werbung, Marketing und Public Relations auch die hybride Kriegsführung, die psychologischen Operationen (PSYOPS), Umerziehung, Zersetzung und das Social Engineering.

Psychologie

Eine Reihe von Techniken werden psychologisch eingeordnet, analysiert und interpretiert, etwa in der politischen Psychologie, der Massenpsychologie,[12] der Kommunikationspsychologie, der Sozialpsychologie und der Kognitionspsychologie, die kognitive Verzerrungen untersucht.

Logik und Rhetorik

Viele dieser Techniken werden unter logischem Gesichtspunkt als so genannte Fehlschlüsse kategorisiert, da Propagandisten Argumente verwenden, die zwar psychologisch wirksam, aber nicht unbedingt logisch gültig sind.[13][14] Dieselben oder ähnliche Techniken werden auch in der Theorie der Argumentation als Scheinargumente analysiert.[15][16][17]

In der Rhetorik und Dialektik wurden und werden sie als Sophismen, Verfahren der Rabulistik und eristische Stratageme dargestellt (vgl. Schopenhauers Eristische Dialektik).[18]

Auch mit dem Bereich der rhetorischen Stilmittel literarischer und nicht-literarischer Texte gibt es Überschneidungen.

Remove ads

Grundlagen der Wirksamkeit

Zusammenfassung

Kontext

Die Grundvoraussetzungen für Manipulation und Propaganda sowie die Anfälligkeit des Menschen dafür lassen sich aus evolutionären,[19] kognitiven, sozialen und kulturellen Perspektiven erklären. Menschen sind manipulierbar, weil ihre kognitiven, sozialen und emotionalen „Werkzeuge“ zwar das Überleben in Kleingruppen sicherten, in komplexen modernen Gesellschaften aber anfällig sind. Propaganda ist eine Konsequenz adaptiver Mechanismen, die in neuen Kontexten missbraucht werden können. Die Anfälligkeit für Manipulationen entsteht durch das evolutionäre Erbe, kognitive Limitationen und soziale Abhängigkeiten.[20]

- Menschen sind als soziale Spezies auf Gruppenbindung und Kommunikation angewiesen. Dies förderte die Entwicklung von Vertrauen und Empathie – Eigenschaften, die Manipulation ermöglichen, da sie ausgenutzt werden können (z. B. durch Täuschung oder falsche Versprechen).[21]

- Unser Gehirn nutzt Heuristiken (Daumenregeln), um in komplexen Umgebungen schnell zu entscheiden. Diese „Abkürzungen“ machen uns anfällig für Vereinfachungen, die Propaganda nutzt (z. B. Schwarz-Weiß-Denken).[22]

- Menschen bevorzugen Informationen, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen. Propaganda zielt gezielt auf diese Neigung ab.

- Evolutionsbedingt folgen Menschen Autoritäten (z. B. Stammesführern), um Sicherheit zu gewinnen. Moderne Propaganda nutzt dies durch Inszenierung von „Experten“ oder Führungsfiguren. Eigenschaften wie Vertrauen oder Gruppenzugehörigkeit waren evolutionär überlebenswichtig, bergen aber Schwachstellen (z. B. leichtgläubiges Folgen von Führern).

- Emotionen wie Angst, Hoffnung oder Wut überschatten oft rationales Denken. Manipulatoren nutzen dies, um intuitive Reaktionen auszulösen (z. B. Kriegspropaganda durch Angst vor dem „Feind“).

- Menschen definieren sich über soziale Identität (z. B. Nation, Religion). Propaganda schafft „Wir vs. Sie“-Narrative, um Loyalität zu stärken und Kritik zu unterdrücken.

- Kulturen basieren auf gemeinsamen Mythen und Symbolen. Propaganda nutzt archetypische Bilder (z. B. „Helden“, „Opfer“) oder historische Bezüge, um kollektive Emotionen zu wecken.

- Sprache strukturiert Realität. Durch Framing (z. B. „Flüchtlingswelle“ vs. „Schutzsuchende“) werden Deutungsmuster vorgegeben, die unbewusst akzeptiert werden.

- In fast allen Kulturen existieren Machtgefälle. Eliten oder Institutionen kontrollieren oft Informationsflüsse – eine Voraussetzung für systematische Propaganda.

- Menschen sind auf Zugang zu Ressourcen (Nahrung, Sicherheit, Status) angewiesen. Manipulatoren nutzen dies durch Belohnung (Loyalität) oder Bestrafung (Zensur).

- In modernen Gesellschaften können Menschen nicht alle Informationen prüfen. Sie verlassen sich auf soziale Validierung („Wenn viele es glauben, muss es stimmen“).

- Belohnungssysteme im Gehirn reagieren auf Anerkennung durch die Gruppe. Propaganda nutzt dies durch Versprechen von Zugehörigkeit oder moralischer Überlegenheit.[23]

Remove ads

Faktoren erhöhter Anfälligkeit und Resilienz

Zusammenfassung

Kontext

Anfälligkeit

- Besonders anfällig sind Menschen mit geringer kognitiver Reflexionsfähigkeit. Personen, die eher intuitiv als analytisch denken, neigen stärker zu Bestätigungsfehlern und akzeptieren vereinfachte Narrative unkritisch.

- Gruppen mit geringem Vertrauen in Institutionen (z. B. Politik, Medien) sind anfällig für Verschwörungsnarrative, die einfache Schuldzuweisungen bieten.[24]

- Wenn die Zugehörigkeit zu einer Gruppe (z. B. politisch, religiös) zentral für die Identität ist, werden gegenteilige Informationen als Bedrohung abgelehnt („identity-protective cognition“).[25]

- Angst, Wut oder existenzielle Bedrohung (z. B. Krisen) erhöhen die Anfälligkeit für autoritäre Propaganda, die Sicherheit verspricht.[26]

Widerstandsfähigkeit

- Menschen mit hoher Medienkompetenz, kritischer Quellenbewertung und Wissen über Medienmechanismen (z. B. Algorithmen) reduzieren Propaganda-Anfälligkeit.[27]

- Personen mit analytischem Denkstil, mit kognitiven Fähigkeiten zur systematischen Informationsprüfung („deliberative thinking“) sind weniger bereit, manipulative Botschaften zu akzeptieren.[28]

- Menschen mit diversen sozialen Netzwerken, Kontakt zu unterschiedlichen Perspektiven („cross-cutting exposure“) sind kognitiv stärker flexibel und immun gegen einseitige Narrative.[29]

- Individuen mit hoher Selbstwirksamkeit. die sich ihrer Handlungsfähigkeit bewusst sind, neigen weniger dazu, sich passiv manipulativen Botschaften zu unterwerfen.[30]

Einzelne Techniken der Propaganda

Zusammenfassung

Kontext

Typen der Propagandatechniken

Henry T. Conserva unterscheidet in seinem Handbuch der Propagandatechnik sieben Typen, die selbst wieder einzelne Techniken umfassen:[31]

- Logische Fehler

- Ablenkung und Vermeidung (Diversion and Evasion)

- Appell an Gefühle (Appealing to the Emotions)

- Falsche Tatsachen und Irreführung (Using Falsehoods and Trickery)

- Ausnutzung menschlicher Verhaltenstendenzen, geistiger Fähigkeiten und Prozesse (Playing on Human Behavioral Tendencies, Mental Capacities and Processes)

- Stil im Sprechen und Schreiben (Speaking or Writing Styles)

- Vernunft und gesunder Menschenverstand (Reason or Common Sense).[32]

Ablenkungsmanöver

Ein rhetorisches Ablenkungsmanöver stellt Sachverhalte und Argumente dar, die zwar für sich genommen überzeugend, jedoch nicht relevant für das vorliegende Thema oder Argument sind. Vergleiche dazu Red Herring, Strohmann-Argument und Whataboutism.

Abstreitbarkeit (Plausible Deniability)

Bedingungen für die plausible Vermeidung der Verantwortung werden geschaffen, sodass die Verantwortung nicht feststellbar oder gerichtsfest beweisbar ist.[33] Eine Variante ist, dass eine Aktion durch Dritte veranlasst wird, die scheinbar nichts mit dem Hauptakteur zu tun haben.[34]

Accusation in a Mirror

Dem Gegner werden die eigenen Motive und/oder Absichten zugeschrieben, die eigenen Intentionen unterstellt. Mit dieser Propaganda-Taktik soll der Gegner diffamiert und dessen Glaubwürdigkeit untergraben werden.[35][36] Diese Strategie bleibt meist unerkannt, weil es schwerfällt, zu glauben, dass derjenige, der eine Eigenschaft kritisch verurteilt, dieses selbst besitzt (vgl. Kognitive Dissonanz, Confirmation Bias).[37]

Ad hominem

Persönliche Eigenschaften des Gegners werden kritisiert, anstatt seine Argumente zu widerlegen. Aus den negativ charakterisierten Eigenschaften der Person soll die Unwahrheit oder der Unwert der vertretenen Meinung oder Haltung folgen.[38] Douglas Walton unterscheidet fünf Untertypen, die Beschimpfung, den Verweis auf Begleitumstände, den Verweis auf Befangenheit, das tu quoque („du auch!“) und die Brunnenvergiftung.

Ad nauseam

Eine Behauptung wird sehr oft wiederholt (ad infinitum: unendlich, ad nauseam: bis zum Erbrechen), manchmal auch in Form eines einfachen und eingängigen Slogans oder eines politischen Schlagworts. Durch die ständige Wiederholung wird die betreffende Behauptung schließlich als selbstverständliche und allgemein bekannte Tatsachenaussage empfunden.[39][40]

Ad personam

Wenn der Angriff ad hominem sich nicht direkt auf den Inhalt des Streitthemas bezieht, sondern nur die Person diskreditiert, nennt man dies auch argumentum ad personam.

Agenda-Setting

Agenda-Setting bedeutet die „Fähigkeit [der Nachrichtenmedien], die Bedeutung, die den Themen der öffentlichen Agenda beigemessen wird, zu beeinflussen.“[41] Medien beeinflussen die Rezeption durch den Grad ihrer Zugänglichkeit (accessability), die Themenwahl (Selektion) und Schwerpunktsetzung. Durch Hervorhebung und Wiederholung von Themen und Meinungen bestimmen Medien nicht nur, was Rezipienten zu bestimmten Themen denken und entsprechend äußern, sondern in noch viel stärkerem Maße, über welche Themen diese überhaupt nachdenken und sprechen und über welche Themen nicht.[42] Auf einer ersten Ebene lenken Medien die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen (Thematisierungsfunktion), beeinflussen die Einschätzung ihrer Wichtigkeit (salience) und ihrer Rangfolge (priority). Auf der zweiten Ebene beeinflussen Medien Sachurteile, Werturteile und Einstellungen (vgl. Framing). Auf Ebene drei werden Einzelthemen miteinander zu Themennetzwerken verknüpft. Diese Themen und Themenverknüpfung kennt man meist nur durch die Massenmedien und übernimmt deren Darstellung fast unverändert. Für diese Rezeptionsleistung werden die Konsumenten durch soziale Integration belohnt, etwa durch das Gefühl, dazuzugehören und mitreden zu können.[43] Wenn also eine Nachricht häufig und an prominenter Stelle behandelt wird, erscheint das Thema dem Publikum wichtiger.[44][45] Umgekehrt aber werden bestimmte Themen gar nicht erst wahrgenommen oder sie werden für weniger wichtig gehalten, weil sie in den Medien nicht oder nur am Rande dargestellt werden (Agenda cutting). Die Themensetzung der Medien (Medienagenda) wird teilweise durch Themensetzungen im politischen Bereich (Politische Agenda), durch die Einschätzung des Bevölkerungsinteresses (Publikumsagenda) und durch Leitmedien beeinflusst (Intermedia Agenda Setting).[46] Es gibt darüber hinaus auch Wirkungen der Medien-Agenda auf die Agenda der Politik (Agenda Policy). Die Publikumsagenda wurde in vordigitaler Zeit meist durch die Medienagenda bestimmt, entsprach dieser also weitestgehend. Mit dem Aufkommen filternder, vorsortierender und personalisierender Medien und alternativer Medien, Suchmaschinen, Sozialer Medien und Nachrichten-Apps wird das Agenda Setting immer mehr durch interaktive Mitgestaltung der Rezipienten, Fragmentierung des Publikums und Diffusion unterschiedlicher Agenden aufgelöst. Es wird von Kritikern befürchtet, dass so die für die Demokratie wichtig erscheinende Integrationsfunktion der Medien durch „Herstellung von Öffentlichkeit für gesellschaftlich relevante Themen und Probleme“ verloren gehen könnte.[47]

Algorithmische Verzerrung (Algorithmic bias)

„Lügen und Hassrede verbreiten sich rasend schnell im Internet und die Algorithmen der sozialen Medien beliefern ihre Nutzer bevorzugt mit Nachrichten, die deren Weltanschauung bestätigen. Wissenschaftler sprechen von Filterblasen und Echokammern. Dazu kommt, dass KI-Systeme teils unbemerkt Vorurteile übernehmen und diskriminierende Entscheidungen treffen.“[48]

Analogisierung

Bei historisch-politischen Analogie-Schlüssen werden gegenwärtige Vorgänge mit vergangenen gleichgesetzt und daraus Schlussfolgerungen für die Gegenwart gezogen. Dabei wird die Komplexität und mangelnde Vergleichbarkeit der Vorgänge meist vernachlässigt.[49] Tillmann Bendikowski urteilt, solche Vergleiche lenkten vom Thema ab und könnten mehr schaden als nutzen.[50]

Wer der Versuchung allzu rascher historischer Analogieschlüsse erliegt, erhält vor allem eines: verzerrte Bilder, die vorgeben, Ordnung in unübersichtliche Verhältnisse zu bringen. (Robert Kindler)[51]

Anekdotische Evidenz

Man gibt einzelne Erfahrungen oder Erlebnisse als induktiven Beweis für eine allgemeine Aussage aus. Sie sind meist subjektiv, schwer zu überprüfen und nicht repräsentativ. Ihre Wirkung beruht auf der suggestiven Wirkung des einzelnen Ereignisses und dem Charisma oder allgemeinen Eigenschaften der Person, die diese Erfahrungen beschreibt.

Angsterzeugung

Appelle an die Angst suchen nach Unterstützung, indem sie Ängste und Panik im Konsumenten, aber auch in der Bevölkerung erzeugen.[52][53][54][55] Methodische Erzeugung von Angst wird auch Appell an die Angst, Furchtappell oder Argumentum ad metum genannt.

Appell an die Autorität oder Berufung auf Autoritäten / Argumentum ad verecundiam

Ein Autoritätsappell zitiert eine Autorität oder beruft sich auf prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, besonders auch Wissenschaftler, um Positionen, Ideen, Argumente oder Vorgehensweisen überzeugend, allgemeinverbindlich, vorbildlich oder wertvoll erscheinen zu lassen.[56][57] Dies schließt die Berufung auf Klassiker, maßgebliche Literatur und Enzyklopädien ein.

Appell an Vorurteile

Man verwendet belastete oder emotionale Begriffe oder Stereotype für die eigenen oder die generischen Auffassungen, um dem Glauben an die eigene Auffassung einen moralischen Wert zu verleihen.[58]

Association Fallacy (Assoziations-Fehlschluss)

Ein Thema oder eine Person A wird mit anderen Themen und Personen B in Verbindung gebracht. Aus dieser Verbindung werden positive oder negative Eigenschaften von B auf A übertragen, obwohl dafür kein Beweis vorgelegt wird. Es wird also induktiv vermutet, nicht empirisch oder logisch bewiesen. Unterfälle sind

- das Argumentum ad hominem (Die Meinung eines Menschen ist abzulehnen, weil etwas an dem Menschen nicht akzeptabel erscheint)[59] und

- der Kontaktschuld-Fehlschluss (Die Meinung eines Menschen ist abzulehnen, weil er mit Menschen in Verbindung steht, die nicht akzeptabel erscheinen),

- die Reductio ad Hitlerum (Eine Meinung ist abzulehnen, weil jemand sie vertreten hat, der Nazi war),[60]

- das Galileo Gambit (Die Ablehnung einer Meinung ist ein Hinweis auf ihre Richtigkeit, weil auch Galileos astronomische Theorie anfangs abgelehnt wurde)[61] und

- der Ursprungs-Fehlschluss (Genetic Fallacy) (etwas oder jemand ist abzulehnen, weil die Vorgeschichte oder Herkunft nicht akzeptabel erscheint).[62]

Ästhetisierung

Abstoßende, hässliche, ekelerregende oder grausame Sachverhalte werden in der Darstellung so bearbeitet, dass sie ästhetisch ansprechend oder sogar faszinierend erscheinen. Bildmaterial zu Kriegsereignissen wird so ausgewählt, dass die grausame Realität des Krieges nicht wahrgenommen werden kann. „Erreicht wird dies beispielsweise durch den Einsatz von Licht, Farben, Musik, bestimmte Kameraeinstellungen, die Anordnung der Bildobjekte oder die Verwendung von gemeinhin als schön wahrgenommenen Bildmotiven aus Kunst, Natur, Alltag und Werbung.“[63]

Astroturfing, Fake-Accounts

Beim Astroturfing geben sich wenige Personen als große Zahl von Aktivisten aus, die für eine bestimmte Sache eintreten. Dabei werden meist Fake Accounts („Sockenpuppen“) oder Bots eingesetzt. Es soll so der Eindruck einer weit verbreiteten und daher als relevant interpretierten Auffassung und eines „öffentlichen Interesses“ entstehen.[64] Astroturfing wird auch zur Informationswäsche (Information Laundering) gerechnet.

Automatisierungsbias

Menschen neigen dazu, Vorschlägen von automatisierten Entscheidungsfindungssystemen besonderen Glauben zu schenken. Sie ignorieren dafür andere Informationen.[65]

Bandwagon, Mitläufereffekt

Man soll sich beteiligen oder anschließen, weil angeblich schon alle anderen zugestimmt haben. Bandwagon-Appelle nutzen den Mitläufereffekt, um die Zielgruppe zu überzeugen, mitzumachen und den Kurs zu ergreifen, den angeblich alle anderen schon eingeschlagen haben.[66][67] Diese Technik nutzt den „Herdentrieb“ und das natürliche Verlangen der Menschen, auf der Gewinnerseite zu sein.[68]

Berufung auf berühmte Menschen

Man beruft sich auf berühmte Menschen oder auf attraktiv und glücklich erscheinende Menschen, mit denen die Zielperson sich identifiziert oder die sie bewundert und respektiert. Dem entspricht Anne Morellis Prinzip der Kriegspropaganda: „Die Künstler und Intellektuellen unterstützen unsere Sache (Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause.)“[69]

Big Lie, die „große Lüge“

Dabei handelt es sich um den Bezug auf ein historisches Ereignis, ein tatsächliches oder irriges oder verfälschtes (Revisionismus), um dadurch eine Maßnahme zu begründen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde etwa die Dolchstoßlegende zur Rechtfertigung für die Re-Militarisierung und den Revanchismus der Nazis eingesetzt. In den USA benutzt Donald Trump die Legende vom groß angelegten Wahlbetrug und der „gestohlenen“ Wahl, um die Präsidentschaftswahl 2020 in Verruf zu ziehen und Joe Bidens Präsidentschaft zu delegitimieren. Ein weiterer Aspekt des manipulativen Charakters der großen Lügen ist, dass sie leichter geglaubt werden als kleine Lügen.[70][71]

Brunnenvergiftung

Die Quelle oder Herkunft einer Information wird diskreditiert, meist eine Person oder Institution.[72]

Cherry Picking oder selektive Wahrnehmung

Aus der Gesamtheit relevanter oder besonders wirkungsvoller Informationen werden nur diejenigen herausgenommen, die dem Ziel entsprechen, die anderen werden ignoriert. Richard Crossman, der britische stellvertretende Direktor der Abteilung für psychologische Kriegsführung (PWD) des Obersten Hauptquartiers der Alliierten Expeditionstruppe (SHAEF) während des Zweiten Weltkriegs sagte, Propaganda sei keine Lüge, sondern die Auswahl der gewünschten Wahrheit und das Vermischen mit einigen Wahrheiten, die das Publikum hören möchte.

Confirmation Bias (Bestätigungsfehler)

Menschen sind aufgrund des Vorurteilscharakters des Denkens (Gadamer) und des kognitiven Strebens nach Harmonie und Sicherheit geneigt, Aussagen zu glauben, die ins eigene Weltbild passen, mit denen sie übereinstimmen. Umgekehrt gilt für die Disconfirmation Bias die Tendenz, Aussagen zu ignorieren oder für falsch zu halten und abzulehnen, die die eigenen Überzeugungen und das eigene Weltbild in Frage stellen. Diese Tendenz überträgt sich leicht auf das Medium der Aussagen und wird oft mit der Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit der Quelle begründet.[73]

Dämonisierung

Gegner werden entmenschlicht dargestellt.[55] Dämonisierung und Entmenschlichung des Gegners sind, wie Anne Morelli darstellt, ein wesentliches Prinzip der Kriegspropaganda. Da man nach Morellis Auffassung kein ganzes Volk oder Land hassen kann, ist es notwendig, den Hass auf eine Person umzuleiten, die das Land vertritt. Durch diese Personifizierung des Landes bekomme „der Feind“ ein Gesicht und dieses Gesicht könne zum Bezugspunkt des Hasses gemacht werden. Zu diesem Zweck wird die Person als moralisch verwerflich, böswillig und geistig krank charakterisiert.[69] Dämonisierung des Gegners ist das Gegenstück zur Glorifizierung.

Dammbruchargument (Slippery Slope)

Man warnt vor einer Handlung, da sie der erste Schritt einer Ereigniskette sei, die zwangsläufig zu negativen Konsequenzen führe. Logisch gesehen, kann alles als „Anfang“ interpretiert werden.[74]

Dekontextualisierung/Isolierung/Fragmentierung

Bei der Dekontextualisierung wird ein Nachrichteninhalt oder ein Ereignis aus seinem tatsächlichen Kontext herausgelöst, so dass das Ereignis nur für sich, also isoliert, wahrgenommen wird. Bei Ereignissen (zum Beispiel einer gewaltsamen Demonstration) fehlt die Vorgeschichte oder der politische Hintergrund. Das Ereignis oder die Nachricht kann daher nicht von Rezipienten eingeordnet und interpretiert werden. Zum richtigen Verständnis muss der ursprüngliche Kontext wiederhergestellt werden. Dekontextualisierung ist eine Form der Fragmentierung von Information.[75]

Desinformation, digitale Desinformation

Nach Auskunft der deutschen Bundesregierung bezeichnet Desinformation irreführende und falsche Informationen, die im Unterschied zur Falschnachricht das Ziel haben, Menschen vorsätzlich zu täuschen oder zu beeinflussen und die gezielt verbreitet werden. Es kann sich dabei um Texte oder Bilder (deep fakes) handeln. Die Irreführung führt immer manipulativ zu einem falschen Eindruck, durch Weglassen, Fälschen, Lügen, Erfinden, Gerüchte, tendenziöse Behauptungen, Verzerren, Überspitzen, durch Einseitigkeit. Desinformationskampagnen können, wenn vom Ausland aus durchgeführt, den Charakter einer hybriden Bedrohung annehmen.[76]

Bei der digitalen Desinformation werden Bild- und Textbotschaften individualisiert und automatisiert. Der Skandal um Cambridge Analytica 2016 wird von Mathias Schulze als Beispiel genannt. Automatisierte Bots und Troll-Armeen können Online-Kommunikation in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Ein weiteres Problem ist die fehlende Qualitätskontrolle und Geschwindigkeit auch bei traditionellen Medien. Dies verstärkt Unzufriedenheit und unterstützt so alternative Angebote. Es sei nachweisbar, dass Menschen, die sich aus algorithmisierten alternativen Medien informieren, ein negativeres Politikbild haben:

Wer vorwiegend Nachrichten über algorithmisch aggregierte Newsfeeds auf sozialen Medien konsumiert, hat häufig ein negativeres Politikbild als etwa Leser von Zeitungen, die ausgewogener berichten.[77]

Echokammer

KI-gesteuerte Empfehlungssysteme (z. B. YouTube, Facebook) zeigen Nutzern nur Inhalte, die ihre bestehenden Überzeugungen verstärken. In der Folge können Rezipienten sich radikalisieren und polarisieren, da andere Perspektiven unterdrückt werden. Bei der KI-Verstärkung erkennen selbstlernende Algorithmen Muster und vertiefen gezielt polarisierende Inhalte.

Embedded Journalism

Der Begriff Embedded Journalist bedeutete ursprünglich die Einschränkungen im Einsatz von Journalisten unter Leitung von Militärs, heute wird der Begriff in einem allgemeineren Sinn benutzt, um einen Journalisten zu charakterisieren, der sich den vorgegebenen politischen Strukturen und Erwartungen anpasst, also zum Sprachrohr der Regierung machen lässt. Die Struktur und Funktionsweise von politisch-medialen Netzwerken, in die der Journalist „eingebettet“ ist, wurde unter anderem von Uwe Krüger näher erforscht[78] und bildet einen Teil der modernen Form der Medienmanipulation.[79]

Emotionalisierte Sprache/Loaded Language

Bestimmte Wörter und Ausdrücke mit starken emotionalen Implikationen werden verwendet, um das Publikum zu beeinflussen, z. B. durch Verwendung des positiv konnotierten Wortes „Reformen“ anstelle eines neutraleren Wortes wie etwa „Veränderungen“.

Empfindungssteuerung (Perzeptionsmanagement)

Die Wahrnehmung und Bewertung von Ereignissen wird indirekt in die gewünschte Richtung gelenkt, also nicht durch die Darstellung von Fakten, sondern durch die Steuerung der Gefühle.

Bei der Ergreifung des Diktators Saddam Hussein wurde argumentiert, dass durch den Krieg doch wenigstens der Diktator gefasst und das Land befreit werden konnte. „Das weltweit verbreitete Bild von der Ergreifung Saddam Husseins wurde zum Symbolbild für den erfolgreichen Militäreinsatz der USA im Irak und drängte die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Krieges in den Hintergrund.“[80]

KI kann bei der Sentiment-Analyse der Rezipienten unterstützen.

Euphemismus/Beschönigung

In der politischen Kommunikation werden durch beschönigende Ausdrücke gefährliche, peinliche Sachverhalte verharmlost. Sie können als perspektivierende Ausdrücke Teil der strategischen Kommunikation sein. Die Problematik wird im Ausklammern von Problemen, im Ent-Problematisieren gesehen.[81]

Euphemismus-Vorwurf

Auch der unbegründete Vorwurf, ein Ausdruck sei beschönigend, kann das Ziel haben, die Wahrnehmungsweise des Rezipienten zu beeinflussen.[81]

Fake News

Fake News wird teilweise in enger Nachbarschaft zu Begriffen wie Hoax oder Scam eingeordnet.[82] Facebook legte im April 2017 ein Arbeitspapier mit vier verschiedenen Formen des Informationsmissbrauchs vor, die Facebook als Fake News bezeichnet:[83]

- Information (or Influence) Operations: Aktivitäten von Regierungen oder nicht-staatlichen Organisationen mit dem Ziel, in- oder ausländische politische Stimmungen zu steuern.

- False News: Nachrichten, die vorgeben, korrekt zu sein, aber absichtliche Fehlinformationen transportieren, um Emotionen hervorzurufen, Aufmerksamkeit zu gewinnen oder zu täuschen.

- False Amplifiers: die koordinierte Aktivität von ge- und verfälschten Onlinekonten, mit der Absicht, politische Diskussionen zu manipulieren

- Desinformation: Fehlerhafte oder manipulierte Informationen und/oder Inhalte, die absichtlich verbreitet werden. Das kann falsche Nachrichten umfassen oder subtilere Methoden einschließen, wie Operationen unter falscher Flagge, das Einschleusen falscher Zitate oder Narrative bei unwissenden Verbreitern oder die absichtliche Verstärkung von irreführenden Informationen.[84]

Falsche Anschuldigungen

Falsche Anschuldigungen in der Öffentlichkeit sind Ausdruck von Aggression, Mobbing und Bullying. Hinter einer Selbstinszenierung von Unschuld und Reinheit können sich sadistische Impulse verbergen, die darauf zielen, die Existenz anderer zu zerstören.[85]

Falsche Ausgewogenheit

Gegensätzliche Standpunkte werden als gleichwertig dargestellt, obwohl es klare Beweise gibt. Der Vorwurf wird manchmal selbst manipulativ erhoben, wenn nicht wirklich bewiesen ist, welche Meinung die allein richtige ist.

Feindbild

„So groß sind die psychologischen Widerstände gegen den Krieg in den modernen Nationen, dass jeder Krieg als Verteidigungskrieg gegen einen bedrohlichen, mörderischen Angreifer erscheinen muss. Es darf keine Zweideutigkeit darüber geben, wen die Öffentlichkeit hassen soll.“ (Harold Lasswell)[86] Der Feind muss als blutrünstig, bösartig, hässlich und verachtenswert erscheinen. Diese Übersteigerung und Dehumanisierung wirkt als „Enthemmungsdroge“. Auf diese Weise können internationale Konflikte vereinfacht und es kann so von internen Konflikten und Mängeln abgelenkt werden.[87] Christoph Weller sieht fünf Fundamente des Feindbildes:

1.) Stereotypisierung (zur Aufrechterhaltung der Feindbilder) 2.) Selektive Wahrnehmung (Beschränkung auf negative Charakteristika) 3.) ‚Dichotomisierung‘ der sozialen Welt (Freund-Feind-Schema) 4.) Projektionen oder Sündenbocksuche 5.) Gesellschaftlicher Funktionalismus (Wandel der Feindbilder infolge politischer Veränderungen).[88]

False Flag

Operationen „unter falscher Flagge“ erwecken den Anschein, sie würden von einem Drittstaat oder einer anderen Organisation durchgeführt. „Auch die gezielten Bemühungen eines Cyberakteurs, die eigenen Handlungen einer anderen Stelle zuzuschreiben, um die Urheberschaft zu verschleiern und eine Attribution zu erschweren, werden False Flag genannt.“

Filterblase

Algorithmen wählen basierend auf gesammelten Nutzerdaten (z. B. Suchverlauf, Klicks, Standort) personalisierte Inhalte aus. Dies führt dazu, dass Nutzer vorrangig Informationen sehen, die ihren bestehenden Überzeugungen, Vorlieben oder Verhaltensmustern entsprechen, während abweichende Perspektiven systematisch ausgeblendet werden.[89] Plattformen wie Google, Facebook oder YouTube nutzen Machine-Learning-Modelle zur algorithmischen Personalisierung, um Inhalte zu priorisieren, die Aufmerksamkeit und Engagement maximieren.[90] Nutzer werden von widersprüchlichen Informationen „geschützt“, was bestehende Überzeugungen verstärkt („Bestätigungsfehler“)[91]. Kollektive Debatten werden durch parallele, voneinander isolierte Informationsräume ersetzt (Bruns, 2019).[92]

Flak

Massive negative Einflussnahme aus der Öffentlichkeit mit dem Anliegen, Organisationen oder Personen zu diskreditieren, die das vorherrschende Meinungsbild anzweifeln oder ihm widersprechen.

Furcht, Unsicherheit und Zweifel

Um die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen, können negative, zweifelhafte oder falsche Informationen verbreitet werden, die die Glaubwürdigkeit untergraben und Unsicherheit, Zweifel, Angst und Furcht erzeugen.

Framing

Framing ist die nicht bewusst gemachte Vorgabe eines Deutungsrahmens um einen Nachrichtenkern herum, durch den die dargestellten Sachverhalte vorinterpretiert präsentiert werden. Dieser Deutungsrahmen wird oft im Stil, der sprachlichen Form der Darstellung, vor allem der Metaphorik, wirksam. Framing ist nach Elisabeth Wehling ein unvermeidlicher Prozess des selektiven Einflusses auf die individuelle Wahrnehmung der Bedeutungen, die Wörtern oder Phrasen zugeordnet werden, dieser Prozess kann aber bewusst gemacht und bewusst oder unbewusst manipulativ gesteuert werden.[93]

Fuß-in-der-Tür-Technik

Der Bitte um ein größeres Entgegenkommen wird leichter entsprochen, wenn man vorher ein kleineres Entgegenkommen erbracht hat. Dies hat teilweise mit der Tendenz zu konsistentem Verhalten beziehungsweise mit der Vermeidung von Dissonanz zu tun.

Gaslighting

Beharrliche Verleugnung, Irreführung, Widerspruch und Lügen sollen in der Zielperson oder -gruppe Selbstzweifel erzeugen, in der Absicht, sie dazu zu bringen, ihre eigenen Erinnerungen, ihre Wahrnehmung, ihre Vernunft und Normen in Frage zu stellen. Gaslighting kombiniert verschiedene Techniken der Manipulation, vor allem solche der Verwirrung, Täuschung und Kontrolle.[94]

Gefallenenkult

Im Nationalsozialismus hatten die Gefallenen Vorbildfunktion.[95] In den kommunistischen Ostblockländern wurden Kriegsmonumente und Gefallenendenkmäler instrumentalisiert.[96]

Gehirnwäsche

Gehirnwäsche oder Coercive Persuasion ist eine missverständliche umgangssprachliche Bezeichnung für Verfahren, um Grundeinstellungen und Realitätswahrnehmungen zu destabilisieren und durch neue Einstellungen zu ersetzen.[97] Dass Gehirnwäsche wirklich funktioniert, wird in der Wissenschaft bezweifelt.[98] Die entsprechenden Versuche, die die CIA von den 1950er bis in die 1970er Jahre unter dem Decknamen MKULTRA unternahm, zeitigten keine brauchbaren Ergebnisse, gaben aber Anlass zu verschiedenen Verschwörungstheorien.[99]

Gish-Galopp

Gish-Galopp beschreibt das Bombardieren eines politischen Gegners mit aufdringlich komplexen Fragen oder Kritikpunkten während einer Debatte, damit er nicht die Möglichkeit hat, auf alle Einzelheiten einzugehen, wodurch er inkompetent erscheinen soll.[100]

Glorifizierung

Politiker werden hierbei als vorbildliche Menschen oder Helden dargestellt, Kriege erscheinen als „gute“ oder gerechte Kriege, die sämtliche Opfer rechtfertigen.[101] Auch die eigene politische Haltung kann glorifiziert werden. Dem entspricht Anne Morellis Prinzip der Kriegspropaganda: „Unser Anliegen hat etwas Heiliges (Notre cause a un caractère sacré.)“[69]

Gräuelpropaganda

Ein Gegner wird diffamiert, indem man ihm erfundene oder nicht von ihm begangene Untaten bzw. Gräuel zuschreibt oder von ihm unternommene Handlungen bewusst verzerrt darstellt und so skandalisiert. Sie ist ein häufiges Mittel psychologischer Kriegführung und kann im Krieg zur Motivation der eigenen Streitkräfte und Bevölkerung oder zur Beeinflussung der Weltöffentlichkeit eingesetzt werden. „Eine junge Frau, die vom Feind geschändet wurde, verschafft einer Schar von Erfüllungsgehilfen auf der anderen Seite der Grenze heimliche Befriedigung. Daher vielleicht auch die Beliebtheit und Allgegenwärtigkeit solcher Geschichten.“[102]

Halbwahrheit

Eine halbe Wahrheit ist eine betrügerische Aussage, die ein gewisses Element der Wahrheit enthält. Es gibt verschiedene Formen: Die Aussage kann teilweise wahr sein, die Aussage kann völlig zutreffend sein, aber nur ein Teil der gesamten Wahrheit, oder sie kann ein betrügerisches Element verwenden, täuschen, ausweichen, beschuldigen oder falsch darstellen.[103]

Hetz- und Schmutzkampagnen

Eine Schmutzkampagne ist der Versuch, den Ruf zu schädigen oder in Frage zu stellen, indem man negative Aussagen verbreitet. Eine Hetzkampagne ist die Steigerung einer Schmutzkampagne. Sie kann Einzelpersonen oder Gruppen betreffen und justiziable Fälle übler Nachrede, Rufschädigung bis hin zum Rufmord enthalten. Ein ähnlicher Begriff, der hauptsächlich den politischen Gegner in Wahlkampagnen betrifft und sich auf die negativen Seiten seiner Position konzentriert, ist Negative Campaigning.

Information Laundering (Informationswäsche)

Belén Carrasco Rodríguez (NATO Strategic Communications Centre of Excellence) definiert Informationswäsche (IL) als eine Strategie feindlicher Akteuren im Rahmen einer Informationsbeeinflussungs-Kampagne (HIIC). „Bei diesem Prozess werden falsche oder betrügerische Informationen durch ein Netz von Vermittlern legitimiert, die nach und nach eine Reihe von Techniken anwenden, um sie zu verzerren und die ursprüngliche Quelle zu verschleiern.“[104]

Als verwandte Methode wird das Citation Laundering angesehen, die Praxis, statt sich selbst jemanden zu zitieren, dessen Informationen auf der Quelle des „Wäschers“ beruht. Wissenschaftler können „Zitationsfarmen“ oder „Zitierkartelle“ bilden, um die Arbeiten der anderen aufzuwerten.[105]

Informationsüberflutung

Emma Briant charakterisiert diese Technik, die im Englischen information overload heißt, wie folgt:[106]

- „Informationsüberflutung kann die gleiche Wirkung haben wie die Geheimhaltung und ist sicherlich kurzfristig und für die heutigen Demokratien als wirksamer einzustufen.“

- „Wenn eine Informationsüberflutung auftritt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Entscheidungsqualität beeinträchtigt.“

- „Die Informationsflut, die durch die moderne Technologie erzeugt wird, […] droht, die Empfänger passiv zu machen. Überlastung führt zu mangelnder Bereitschaft sich zu engagieren.“[107]

Diese Technik wird auch von Rainer Mausfeld als grundlegend für die moderne Massenkommunikation dargestellt, da sie abstumpfe und Apathie verbreite.[108] Sie ist mit der Reizüberflutung verwandt.[109] Sie führt zu Schutz- und Abwehrmechanismen der Psyche zur Unterdrückung von Informationen, wie Verdrängung, Isolation, Regression, Projektion, Introjektion, Sublimierung, Fantasiebildung, Verleugnung. Diese Schutzmechanismen bilden eine wirksame Basis für Manipulation.[110]

Inokulation

Inokulation ist eine Softpower-Technik aus der Zeit des Kalten Krieges. Sie besteht darin, Personen kontrollierten Dosen von Desinformation, Fehlinformation und Verschwörungstheorien auszusetzen, um eine Art mentale „Immunität“ aufzubauen, die auch als Resilienz bezeichnet wird. Das „Immunsystem des Gehirns“ wird darauf trainiert, als falsch deklarierte Informationen zu erkennen und von vornherein als falsch abzulehnen.[111] Diese Abwehr von Propaganda, bevor sie verarbeitet wird, wird im Gegensatz zur nachträglichen Widerlegung (Debunking) als Prebunking bezeichnet.[112]

Just World Fallacy (Fehlschluss der Gerechten Welt)

Es besteht dabei die Tendenz, anzunehmen, dass es in der Welt grundsätzlich gerecht zugeht und jeder das bekommt, was ihm zusteht, dass „das Gute“ am Ende siegt und der „Böse“ bestraft wird.[113] Dieser Glaube, der oft dem psychischen Wohlbefinden zuträglich ist, führt manchmal zur Täter-Opfer-Umkehr oder zur Viktimisierung, etwa beim Problem der Armut in der Dritten Welt.[114]

Kognitive Dissonanz

Menschen bevorzugen konsistente Vorstellungen, harmonische Konzepte, in denen alle Teile zueinander passen. Diese Tendenz kann manipulativ ausgenutzt werden. Wenn beispielsweise eine Gruppe von Menschen einen Politiker ablehnt, aber einen bestimmten Schauspieler schätzt, kann man das Lob des Politikers durch den Schauspieler verwenden, um die Meinung der Menschen zu ändern, weil die Menschen Inkonsistenz nicht tolerieren können. Sie fühlen das Bedürfnis, entweder den Schauspieler nicht mehr zu mögen oder die Abneigung gegenüber dem Politiker zu revidieren. Festingers Theorie der kognitiven Dissonanz zeigte, dass sich Menschen Inhalten, die ihren Vorstellungen und Werten grundlegend widersprechen, gar nicht erst aussetzen, den Kontakt mit ihnen vermeiden[115].

Konditionierung

Alle Wirbeltiere, einschließlich Menschen, reagieren auf klassische Konditionierung, Menschen auch auf evualative Konditionierung. Klassische Konditionierung bedeutet Signallernen: Wenn A (Signal) über eine gewisse Zeitspanne auch dann vorhanden ist, wenn Objekt B vorhanden ist und B eine körperliche Reaktion hervorruft (z. B. Ekel, Lust), dann wird die gleiche körperliche Reaktion auftreten, wenn das Signal A in Abwesenheit von Objekt B präsentiert wird. Diese assoziative Verbindung gilt beim Menschen für alle Gefühlsreaktionen und alle Wahrnehmungen/Vorstellungen. Bei der werbewirksamen evaluativen Konditionierung werden Werturteile und Einstellungen vermittelt. Auch unbemerkte Zusammenhänge (z. B. durch unterschwellige Reize) können eine Wirkung zeigen. Evaluativ konditionierte Reaktionen werden außerdem als stabiler erachtet als die Ergebnisse der klassischen Konditionierung. Auch Bedeutungen sind konditionierbar (konzeptuelles Konditionieren am Beispiel Markenimage). Bei der operanten Konditionierung wird das Verhalten durch die Konsequenzen (Verstärker) kontrolliert, die man ihm gibt. Außer Belohnungen können auch neutrale Reize durch Koppelung an einen Verstärker selbst Verstärkungswert erhalten (sekundärer Verstärker). Bei der Werbung kann ein Produkt durch Koppelung an einen Verstärker zu einem sekundären Verstärker werden.[116]

Kontaktschuld

Durch Kontaktschuld wird dem Zielpublikum die Vorstellung vermittelt, eine Aktion oder eine Idee sei abzulehnen, weil diese bei einer negativ besetzten Person oder Gruppe beliebt ist, die von dem Zielpublikum gehasst, gefürchtet oder verachtet wird. Dies führt oft zu einer Meinungsänderung, entsprechend der irreführenden Schlussfolgerung, dass etwas negativ sei, wenn es von einer negativ bewerteten Person oder Gruppe vertreten wird. Der Begriff wurde ursprünglich in der Nachkriegszeit eingeführt, um Vorwürfe zu kritisieren, jemand sei Kommunist, weil er Kommunisten kenne, mit ihnen spreche oder mit ihnen gemeinsam agiere.[117]

Kontrolle des sozialen Umfelds

Maßnahmen mit dem Ziel, das soziale Umfeld und die Ideen durch den Einsatz von sozialem Druck zu kontrollieren. Oft Teil der Maßnahmen der Zersetzung.

Labeling (Etikettierung) / Name Calling

Labeling/Etikettierung und Name Calling sind manipulative Kommunikationstechniken. Labeling kategorisiert Personen/Gruppen durch stereotype Schlagworte (z. B. „Elite“, „Querdenker“), um Debatten zu vereinfachen und Vorurteile zu schüren. Name Calling degradiert gezielt via Beleidigungen (z. B. „Volksverräter“), um Gegner emotional zu entwerten. Während Labeling komplexe Realitäten in Schubladen presst, attackiert Name Calling direkt die Person. Beide Techniken spalten durch Schwarz-Weiß-Denken, untergraben sachliche Diskurse und nutzen emotionale Trigger, um Macht über Narrative auszuüben.[118][119] Verwandte Techniken sind Gaslighting: Opfer werden durch falsche Labels („du bist paranoid“) verunsichert, Strohmann-Argumente: Gegner werden durch falsche Etiketten („Sie wollen also die Wirtschaft zerstören!“) karikiert, und Totschlagargumente: Begriffe wie „Cancel Culture“ beenden Debatten, bevor sie beginnen.

Lüge und Täuschung

Menschliche Zeugenaussagen können schon unter normalen Umständen unzuverlässig sein, aber in Kriegszeiten können sie durch Voreingenommenheit, Gefühle und fehlgeleiteten Patriotismus noch mehr verwirrt werden.[120][121] Lüge und Täuschung können die Grundlage vieler Propagandatechniken sein, darunter der Ad-Homimen-Argumente, Diffamierung, der Door in the face-Technik, der Halbwahrheit, der Namensfindung oder einer anderen auf Unehrlichkeit oder Täuschung basierenden Technik.

Zur besonderen Situation der Lüge in Kriegszeiten schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung: „In Kriegszeiten lassen sich Informationen nur schwer oder gar nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Das macht es für kriegführende Parteien einfach, die Öffentlichkeit durch Streuung falscher Informationen auf Kriegskurs zu bringen.“

Um die Menschen davon zu überzeugen, dass eine Lüge wahr ist, muss sie nur stetig wiederholt werden. Als wirksam erweist sich dabei auch der Einsatz besonders vertrauenswürdig erscheinender Personen.[122]

Mere-Exposure-Effekt

Kurze, mehrmalige Wiederholung von Werbung kann dazu führen, dass das Werbeobjekt positiver wahrgenommen wird. Dieser Effekt wird auch von Social Media genutzt.[123][124]

Militainment

Militainment bezeichnet die „Zusammenarbeit zwischen Militär und Medienunternehmen bei der Produktion von Kriegsfilmen, -serien, -dokumentationen oder Computerkriegsspielen.“ Dies gibt dem Militär erhebliche Einflussmöglichkeiten auf die Darstellung des Krieges, den Verlauf eines solchen und erhöht zugleich den ästhetischen Reiz und den ehrenvollen Charakter des Krieges. „Szenen, die dem Ruf des Militärs schaden könnten, haben keine Chance. Sie müssen umgeschrieben werden, sonst ist eine Veröffentlichung nicht möglich. Regisseure, die ohne Unterstützung des Militärs produzieren, haben es schwer: Oliver Stone beispielsweise brauchte zehn Jahre, um seinen kritischen Vietnamfilm ‚Platoon‘ (1986) fertigzustellen.“[125]

Moralisieren

Massenmedien moralisieren, indem sie auf Entscheider und Betroffene, auf Täter und Opfer reduzieren. Man braucht Schuldige, um die Komplexität der Welt handhabbar zu machen. Damit ist das Moralisieren mit der Personalisierung und der Emotionalisierung verwandt.[126][127]

Mythen

Politische Mythen stiften Identität und integrieren die Gemeinschaft. Sie legitimieren Herrschaft bzw. Herrschaftsansprüche, Handlungen wie Kriege und Eroberungen, Ansprüche auf Territorien.

Gerade Mythen, die bei Prozessen der Nationswerdung „erfunden“ wurden, schaffen Traditionslinien zur mittelalterlichen Geschichte des Landes, durch die gegenwärtige Forderungen und Ziele gerechtfertigt werden.[128]

Neusprech

Propagandisten verwenden Neologismen, um mit ihren oft bildhaften Wortprägungen eine negative oder positive Meinung zu vermitteln.

Nudging

Ein nudge (Anstupser) ist „jegliche Facette einer Entscheidungsstruktur, die geeignet ist, das Verhalten von Menschen in einer vorhersehbaren Art und Weise zu ändern, ohne Verbote auszusprechen oder signifikant deren ökonomische Anreizstruktur zu verändern“. Es handelt sich um ein verhaltensökonomisches Verfahren, um das Verhalten von Bürgern in gewünschte Richtungen zu steuern.[129][130] Nudging ist im Gegensatz zu boosting (Verhaltensverstärkung) laut Ralph Hertwig, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, zu kritisieren, etwa bei der Organspende, da hierbei der Mensch als defizitär angesehen wird, als zu träge, selbst zu denken.

Die Nudger haben es aufgegeben, Menschen kompetenter zu machen und sie dazu zu bewegen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Damit kehren sie in gewisser Weise der Aufklärung den Rücken.[131]

Nirwana-Fehlschluss/Trugschluss der perfekten Lösung

Etwas Wirkliches oder Realisierbares wird mit einem unrealisierbaren modellhaften Ideal verglichen und abgelehnt, „weil ein Teil des Problems nach ihrer Implementierung immer noch existieren würde. Mit anderen Worten, dass eine Vorgehensweise abgelehnt werden sollte, weil sie nicht perfekt ist, obwohl sie die beste verfügbare Option ist.“ Der Fehlschluss gilt als Beispiel für Schwarz-Weiß-Denken.[132]

Operante Konditionierung

Operante Konditionierung bezeichnet das Lernen durch Nachahmung. Wenn man zum Beispiel beobachtet, wie eine attraktive Person Produkte kauft oder Positionen befürwortet, lernt eine Person, das Produkt zu kaufen oder die Position zu bestätigen. Operante Konditionierung ist das Grundprinzip von Werbekampagnen.

Overton-Fenster

Propaganda kann zur Vergrößerung oder Verkleinerung des „Overton-Fensters“ führen, also der Vorstellungen, welche Meinungen, Haltungen und Auffassungen öffentlich als akzeptabel gelten können.[133] Dies ist verwandt mit der Frage nach dem Meinungskorridor, dessen Breite auch durch die Akzeptanz der Themen und Haltungen bestimmt ist. Der Meinungskorridor wird nach Overton dadurch erweitert, dass extreme Positionen als Tabu-Bruch thematisiert werden; dieser Tabu-Bruch werde zwar zurückgewiesen, er erweitere aber doch den Rahmen des Sagbaren und Denkbaren. Vier Faktorengruppen sollen eine Verschiebung begünstigen: Fakten und Logik, moralische Appelle, emotionale Ansprache und Ereignisse, Fehler oder Desinformation.[134] Argumentationen auf der Basis dieses Modells werden teilweise als propagandistisch zurückgewiesen.[135] Die Overtonstrategie funktioniert nach beiden politischen Seiten: in den 60er Jahren zugunsten der Emanzipation, heute als Strategie zur Begrenzung der Immigration, so die Zeit 2018.[136]

Personalisierung

Wer personalisiert, reduziert die politische Komplexität auf die Charaktereigenschaften und Motive einer einzelnen Person. So verschwinden die Sachverhalte hinter Entscheidungen und die Mitwirkung von Institutionen und Bevölkerungsgruppen wird unsichtbar. Entscheidungen scheinen aus dem Willen der Person allein und ihrer individuellen Motive zu folgen. Im Falle eines Konflikts erscheint dann die Ausschaltung oder Ablösung dieser Person als das Hauptziel, der Einsatz wird mit der Disqualifizierung der Person gerechtfertigt. Personalisierungen werden von Kritikern beispielsweise der Darstellung Wladimir Putins und Russlands zugeschrieben.[137]

Auch Medienwandel und Medienkrise können nach Heinz Bonfadelli und Kurt Imhof die Tendenz zu Skandalisierung, Moralisierung und Personalisierung in der Berichterstattung verstärken, da diese vom Publikum mit größerem Interesse und weniger geistigem Aufwand wahrgenommen werden.

„Der Journalismus, aber auch Public Relations, würden immer mehr Ereignisse als Media-Events selber inszenieren und fokussierten immer stärker auf Skandalisierung und Moralisierung einerseits sowie Personalisierung, Emotionalisierung und Intimisierung andererseits. Dabei würde bewusst das Bedürfnis des Medienpublikums nach Neugier und Voyeurismus bedient und bewirtschaftet im Sinne der Steigerung von Auflagen und Reichweiten.“[138]

Personenkult

Er besteht in der Überhöhung einer Einzelperson ins Übermenschliche und Vorbildhafte. Die Verhältnisse werden durch die Glorifizierung einer Persönlichkeit personalisiert, d. h. der Aufbau eines Systems wird nicht als das Verdienst einer Gesellschaft, sondern einer einzelnen Person dargestellt. Der politische Führer wird als Genie charakterisiert, das angeblich Leistungen erbringt, zu denen kein anderer fähig ist. Oft wird die Führerfigur mythisiert: als allwissend, unsterblich und allgegenwärtig, was sich im öffentlichen Raum in Statuen, Monumenten, Porträts, Straßennamen usw. zeigt.

Political Correctness

Die Einhaltung der Erwartungen der politischen Korrektheit kann zur Unterdrückung von Themenaspekten, zur Einengung der Meinungsvielfalt und zur Beschränkung der öffentlichen Diskussion führen.[139]

Prebunking

Prebunking, im Unterschied zum nachträglichen Debunking, konfrontiert den Rezipienten mit einer geringen Dosis Fake News, in erster Linie ihren äußeren Erkennungsmerkmalen, und veranlasst ihn nach dem Modell der operanten Konditionierung, diese Fake News unmittelbar abzulehnen, negativ zu konnotieren und gegebenenfalls mit den im Voraus vermittelten Gegenargumenten abzuwehren. Ziel ist Immunität und Resilienz, ein Effekt, der empirisch bestätigt worden sei.[140][141][142]

Priming

Menschen haben die Tendenz, die ersten Informationen, die sie zu einem Thema oder einer Situation erhalten, stärker zu gewichten als spätere. Die Wahrnehmung der Rezipienten kann gesteuert werden, indem über den „ersten Eindruck“ zu Beginn des Kontaktes mit einer Person oder einem Thema Grundannahmen verankert werden (vgl. anchoring/Ankereffekt). Dies wird im Medien-Priming medial eingesetzt. Das erhöhte Aktivierungspotenzial der primär verstärkten Nachrichteninhalte führt dazu, dass beispielsweise bei der Beurteilung eines Politikers vorrangig auf solche zugänglichen Wissenseinheiten zurückgegriffen wird, das entsprechende Politikfeld also als Hauptkriterium für die Gesamtbeurteilung des Politikers dient (vgl. Agenda Setting und Framing-Effekt). Medien-Priming ist damit eine Anwendungsform des psychologischen Priming.[143]

Primacy/Recency-Effekt

Informationen zu Beginn einer Reihe von Informationen gehen, wenn keine proaktiven oder retroaktiven Interferenzen vorliegen, besser ins Langzeitgedächtnis über als spätere. Ausnahme sind die letzten Informationen einer Reihe, die ebenfalls besser behalten werden (Recency-Effekt). Beide Effekte können für sich oder gemeinsam für die Gestaltung von Medien und Inhalten genutzt werden.[144][145]

Reductio ad Hitlerum

Dieses Manöver besteht darin, dass Ähnlichkeiten mit Hitlers Biografie oder Meinungen herangezogen werden, um den Gegner zu diskreditieren und zu diffamieren. Das regelmäßige Auftreten dieser Technik wird durch Godwin’s law beschrieben.[146][147] Es handelt sich um eine Unterform der reductio ad absurdum,[148] die wiederum als Analogieschluss eine Form der falschen Schlussfolgerung ist. Sie kann außerdem zu den Formen des sogenannten Brunnenvergiftens und der Assoziationsfehler gerechnet werden.

Referenzierung

Bei Referenzierungen oder Empfehlungen handelt es sich um Zitate innerhalb oder außerhalb des Kontextes, die insbesondere zur Unterstützung oder Ablehnung einer bestimmten Politik, Aktion, eines bestimmten Programms oder einer bestimmten Persönlichkeit zitiert werden. Die Reputation oder die Rolle (Experte, angesehene Persönlichkeit des öffentlichen Lebens usw.) der Person, die die Erklärung abgibt, wird ausgenutzt. Es handelt sich um eine Association Fallacy.

Schwarzweiß-Irrtum, Falsches Dilemma

Es wird eine gegensätzliche Auswahlmöglichkeit aus zwei polaren Eigenschaften, Werten oder Verhaltensweisen präsentiert (Dichotomie, Dualismus): „Sie sind entweder für uns oder gegen uns …“; „gut oder böse“; „frei oder unfrei“. Dichotomien können auch miteinander verbunden werden: „Lieber für die Freiheit sterben, als in Knechtschaft leben.“ Die Komplexität der Welt wird damit auf extreme und oft gegensätzliche binäre Kategorien oder Kriterien reduziert, Zwischentöne oder andere Möglichkeiten werden ausgeblendet. Politische Alternativen sind oft eher mehr oder weniger grau, das erschwert die Entscheidung, daher wird eine Seite aufgehellt und dem klaren Weiß angenähert, die andere Seite wird verdunkelt und der Farbe Schwarz angeglichen. Der Schwarz-Weiß-Irrtum verstärkt sich also durch selektive Wahrnehmung und Denkfilter, besonders sprachliche Denkfilter. In moralischen Kategorien erscheint ein Weltbild dieser Art als manichäisch (Kampf des Guten gegen das Böse), in theologischen als apokalyptisch (Endkampf des Guten gegen das Böse). Es handelt sich um ein so genanntes falsches Dilemma.

Slogans

Ein Slogan ist ein kurzer, auffälliger Satz, der Etikettierung und Stereotypisierung umfassen kann. Zwar können Slogans zur Unterstützung begründeter Ideen herangezogen werden, doch in der Praxis wirken sie nur als emotionale Appelle. Gegner der US-Invasion und Besetzung des Irak verwenden den Slogan „Kein Blut für Öl“,[149] um darauf hinzuweisen, dass die Invasion und ihre menschlichen Verluste für den Zugang zum irakischen Ölreichtum gemacht wurden. Auf der anderen Seite verwenden Anhänger, die der Meinung sind, dass die USA weiterhin im Irak kämpfen sollten, den Slogan „cut and run“, um den Rückzug feige oder schwach zu machen. In ähnlicher Weise können die Namen der militärischen Kampagnen, wie „enduring freedom“ oder „just cause“, auch als Slogans bezeichnet werden, die den Menschen beeinflussen sollen.

Soziale Isolierung oder Privilegierung

Wird verwendet, um Mitglieder für einen Kult oder eine Ideologie zu gewinnen, indem eine Gruppe von Personen eine Person von ihrer bestehenden sozialen Unterstützung abschneidet und sie vollständig durch Mitglieder der Gruppe ersetzt. Diese bombardieren die Person absichtlich mit Zuneigung, um sie isoliert zu halten, um ihre Glaubenssätze und ihr Wertesystem zu manipulieren.

Spiegeltechnik (Chamäleoneffekt)

Da Ähnlichkeiten sympathisch wirken, kann die Spiegelung des Verhaltens (Spiegelfalle) zur Manipulation dienen (Spiegelfalle), um Vertrauen zu gewinnen. Dabei werden Verhaltensweisen, Wortschatz, Vorlieben etc. gespiegelt, um in dieser chamäleonhaften Verschleierung Botschaften zu vermitteln. Diese Technik kann auch KI-unterstützt angewandt werden und auf Persönlichkeitsprofile zurückgreifen, die etwa über social media Kommunikation gewonnen wurden.[150]

Sprachmanipulation

Sprachmanipulation umfasst alle Formen der Beeinflussung, die sich sprachlicher Mittel auf der Wort- oder Satzebene bedienen, wobei diese sprachlichen Mittel oft umgeformt oder neugeprägt werden. Bei Wörtern spielt die Konnotation oft eine größere Rolle als die Denotation, etwa bei Schlagwörtern, Euphemismen, Dysphemismen und Pejorationen, Neologismen, mehrdeutigen Ausdrücken. Bei Sätzen sind besonders „Phrasen“ (Gemeinplätze, Floskeln und Slogans), Zitate und Leerformeln gebräuchlich.

Stereotypisierung und Etikettierung

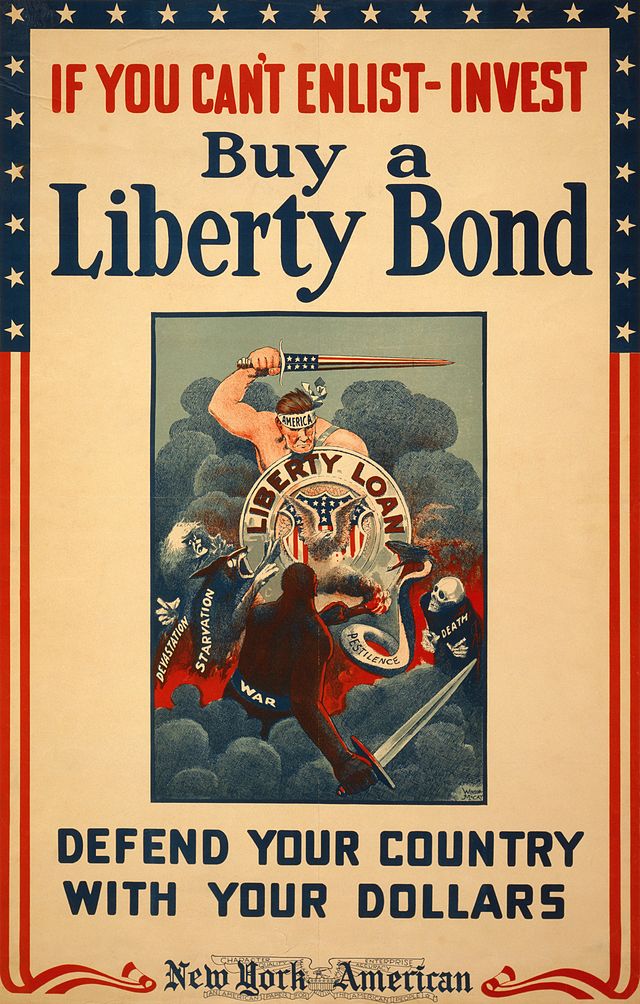

Diese Technik versucht, Vorurteile in einem Publikum zu wecken, indem das Objekt der Propagandakampagne als etwas bezeichnet wird, das das Zielpublikum fürchtet, hasst, verabscheut oder für unerwünscht hält. Beispielsweise kann sich die Berichterstattung über ein fremdes Land oder eine soziale Gruppe auf die stereotypen Merkmale konzentrieren, die der Leser erwartet, obwohl sie weit davon entfernt sind, das gesamte Land oder die gesamte Gruppe zu repräsentieren. Diese Berichterstattung konzentriert sich oft auf Anekdoten. In grafischer Propaganda, einschließlich Kriegsplakaten, kann dies die Darstellung von Feinden mit stereotypen Rassenmerkmalen beinhalten.

Strohmann

Ein Strohmann-Argument ist ein informeller Trugschluss, der auf einer falschen Darstellung der Position eines Gegners beruht. „Einen Strohmann anzugreifen“ bedeutet, die Illusion zu erzeugen, einen Vorschlag widerlegt zu haben, indem er einen oberflächlich ähnlichen Vorschlag (den „Strohmann“) ersetzt und ihn widerlegt, ohne jemals die ursprüngliche Position widerlegt zu haben.

Sündenbock

Einer Einzelperson oder einer Gruppe wird Schuld zugewiesen, wodurch Schuldgefühle von den Verantwortlichen gemildert werden und / oder die Aufmerksamkeit von der Notwendigkeit abgelehnt wird, das Problem zu lösen, für das die Schuldzuweisung vorliegt.

Täter-Opfer-Umkehr

Die Verantwortung wird vom Täter auf das Opfer verlagert, das Opfer soll selbst die Tat auf sich gezogen, verschuldet oder verdient haben (vgl. DARVO-Methode).[151] Diese Methode wird beispielsweise in Bezug auf die Opferrolle der Deutschen im Zweiten Weltkrieg analysiert.[152]

Tatsachenbehauptung

Vorstellungen und Meinungen einfach als Tatsachen darzustellen, ohne eine Einschränkung zu machen oder eine Erklärung zu geben und jeden Zweifel daran unsinnig erscheinen zu lassen, gilt als wirksame Propagandatechnik. Die Ursache der Wirksamkeit wird darin gesehen, dass Menschen im Prinzip gutgläubig seien. Außerdem sei der Haupteffekt der Propaganda schon erreicht, wenn die Nachricht als solche rezipiert wird. Das ist bei einfachen Behauptungen leichter möglich als bei umständlichen Darstellungen. „Behauptungen sind ein einfacher und schneller Weg, sich im Bewusstsein der Menschen festzusetzen.“ Als Beispiel zitiert Magedah Shabo den Nazislogan „Europas Sieg, dein Wohlstand“. Die Tatsachenbehauptung hat oft einen deutlichen impliziten Aufforderungscharakter, wie etwa in dem Werbeplakat Kaliforniens: „Room for Millions of Immigrants“.[153]

TINA (There is no alternative)

Die Behauptung, etwas sei „alternativlos“, ist oft unbegründet. Durch die Behauptung, es gebe „keine andere Wahl“, wird der Diskurs eingeschränkt und kritische Reflexion blockiert.[154]

„Das Wort suggeriert sachlich unangemessen, dass es bei einem Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion und Argumentation gebe. Behauptungen dieser Art sind 2010 zu oft aufgestellt worden, sie drohen, die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung zu verstärken.“[155]

Totschlagargument/Killerphrase

Man bestreitet die Legitimität einer Meinung oder Kritik grundsätzlich, indem man beispielsweise die mangelnde direkte persönliche Erfahrung des Kritikers ins Zentrum stellt. Es wird impliziert, dass nur direkte Erfahrung eine valide Beurteilung ermöglicht – was faktisch falsch ist. Die Aussagen werden apodiktisch formuliert.

Traditionsargument

Man begründet eine Handlungsempfehlung damit, dass man es immer so oder früher auch schon so gemacht habe. Das Traditionsargument ist dem Autoritätsappell ähnlich.[156]

Tu quoque

Man weist dabei darauf hin, dass der Gegner sich der gleichen oder ähnlicher Fehler schuldig gemacht hat, die er dem anderen vorwirft. Diese Strategie entlarvt Heuchelei. Eine Meinung oder eine Empfehlung wird nicht akzeptiert, weil der Befürworter oder die Befürworterin oder der Befürworter ihr selbst nicht folgt. Es geht dabei mehr um die Integrität als um die Wahrheit der Behauptung. Das „Du auch“-Scheinargument gilt als eine der Unterformen des argumentum ad hominem.[157]

Verschwörungstheorie

Nach Michael Butters Studie von 2018 Nichts ist, wie es scheint wurden die zunächst überwiegend staatlich gesteuerten Verschwörungstheorien in den 1960er Jahren durch regierungskritische Verschwörungstheorien aus der Gesellschaft abgelöst. Besonders als populistisch eingestufte Politiker verbreiten nach Auffassung des isländischen Politikwissenschaftlers Eiríkur Bergmann häufig gezielt Verschwörungstheorien, um durch die Markierung realer oder imaginierter Feinde ihre Anhänger zu einen und auf sich als Retter aus der angeblichen Gefahr einzuschwören. Er führt drei aktuelle Beispiele für diese Manipulationstechnik an: die Behauptung europäischer Rechtspopulisten, Muslime wären dabei, Europa zu überschwemmen (Großer Austausch); Donald Trumps Beschwörung eines deep state, sowie Wladimir Putins Narrativ, westliche Mächte würden durch verdeckte Manipulationen Russlands Souveränität untergraben und seinen geopolitischen Einfluss unterminieren, um seine legitime Regierung zu stürzen und letztlich seine Staatlichkeit zu zerstören.[158]

Viktimisierung

Opfernarrative bilden im Gedächtnis einer Gesellschaft (Kollektives Gedächtnis) das Bewusstsein, an Missständen sei nicht die Gesellschaft selbst oder die Regierung, sondern schuldhafte Einflussnahme von außen verantwortlich, der man ausgeliefert sei. Diese Narrative werden oft in politischen Systemen hervorgebracht oder verstärkt, in denen durch ein gemeinsames Feindbild Mängel der Regierung als Verantwortung anderer rationalisiert werden. Die Unterstützung oder Duldung der Bevölkerung wird gesichert, um dadurch die Herrschaft zu legitimieren und Kritik an ihr als Unterstützung des Gegners zu delegitimieren.[159]

Virtueller Krieg

Bezeichnung, die in Anlehnung an Orwells Vorstellung eines erfundenen oder künstlich am Leben erhaltenen Konflikts gebraucht wird. In Orwells dystopischem Roman „1984“ dient der virtuelle Krieg dazu, ein totalitäres System zu stabilisieren, seine Kräfte zu mobilisieren, die eigenen Entbehrungen der Schuld des Gegners zuzuschreiben, um der Sicherheit willen Freiheit, auch Gedankenfreiheit einzuschränken und gleichzeitig alle Bürger auf die Unterstützung des Systems einzuschwören. Im Gegensatz zu diesem fiktionalen Entwurf sind nach Mark Danner in der Realität virtuelle Kriege nur in der Vorbereitungsphase von Konflikten wirksam oder lediglich ein Teil wirklicher Konflikte. Dabei bezieht er sich auf den War on terror.[160]

Vorsätzliche Ungenauigkeit

Die Allgemeinheiten sind bewusst vage, so dass das Publikum seine eigenen Interpretationen liefern kann. Es ist beabsichtigt, das Publikum mithilfe von undefinierten Phrasen zu bewegen, ohne deren Gültigkeit zu prüfen oder zu versuchen, ihre Angemessenheit oder Anwendung zu ermitteln. Die Absicht ist, die Menschen dazu zu bringen, ihre eigenen Interpretationen zu zeichnen, anstatt sich nur eine explizite Idee präsentieren zu lassen. Beim Versuch, die Propaganda „herauszufinden“, verzichtet das Publikum auf die Beurteilung der präsentierten Ideen. Ihre Gültigkeit, Angemessenheit und Anwendung kann dennoch berücksichtigt werden.

Wahrheitseffekt (illusory truth effect)

Je häufiger man eine Aussage gehört oder gelesen hat, desto mehr glaubt man an die Richtigkeit dieser Aussage, auch wenn man sie vergessen hat (implizites Gedächtnis). Außerdem beeinflusst die Verarbeitungsflüssigkeit (leichte Aufnehmbarkeit und Verständlichkeit) die Wahrscheinlichkeit, eine Aussage für wahr zu halten.[161]

Whataboutism (Und was ist mit…?)

Whataboutism wird teilweise als eine Variante des tu quoque („Auch du … “) aufgefasst. Whataboutism ist die Bezeichnung eines Verfahrens der Zurückweisung eines Vorwurfs durch einen Gegenvorwurf. Dieser Gegenvorwurf unterstellt oft, dass die Position des Gegners auf Heuchelei beruht oder Doppelstandards vertritt, also zweierlei Maß anlegt. Dabei wird das Argument des Vorwurfs auf der Sachebene aber nicht widerlegt, sondern sogar akzeptiert. Lediglich in seiner kritischen Bedeutung wird es relativiert. Bei der Frage „Und was ist (auf deiner Seite) mit … ?“ kann sich daher um eine Ablenkung, aber auch um einen wichtigen Hinweis handeln.[162] Schon die erste kritische Feststellung oder Äußerung, auf die jemand dann mit der Frage „Und was ist (auf deiner Seite) mit ....?“ reagiert, kann ein gezielter talking point sein, der bewusst einen bestimmten Kritikpunkt auswählt, um den Gegner zu diskreditieren. Der dann auf die Erwiderung und Zurückweisung folgende Vorwurf, Whataboutism zu betreiben, kann in diesem Zusammenhang ein conversation stopper oder eine Ablenkung von der berechtigten Kritik der anderen Seite sein. Talking points sind Gesprächsanlässe auf derselben Ebene wie der Whataboutism (Kritischer Vorwurf und Gegenvorwurf), nur an einer früheren Stelle der Kommunikation. Beides sind Strategien des Framings.

Zahlen, Statistiken und Diagramme

Die visuelle Darstellung von Statistiken, besonders in Form von Diagrammen kann manipulativen Charakter haben.[163][164] Zu den statistischen Manipulationen gehören unter anderem

- die Publikationsbias (vgl. Cherry picking)

- das p-Hacking

- HARKing

Zensur, Internetzensur

„Eine Sichtweise kann dann besonders gut vermittelt werden, wenn eine andere unterdrückt wird.“[165] Ansatzpunkt für die Internetzensur sind Konzerne wie Google, Meta-Platforms, Twitter, Telegram, Youtube u. a. Diese Unternehmen werden in die Pflicht genommen, auszuwählen, was ihre Nutzer zu sehen bekommen und was nicht. Ulrich Teusch: „Zu fördern ist das, was das System stabilisiert – auszusondern und als Fake News, Hate Speech, russische Propaganda et cetera zu bewerten; all das, was den eng gesteckten Mainstream-Rahmen sprengt“.[166]

Zersetzung

Methoden der Zersetzung haben das Ziel, das Opfer bis in seine persönlichsten Beziehungen hinein zu destabilisieren, verunsichern, das Selbstwertgefühl zu untergraben und Panik, Verwirrung und Angst zu erzeugen. Methoden wären Beeinflussung des sozialen Umfelds, auch am Arbeitsplatz, öffentliche Rufschädigung. Sie wurde in totalitären Systemen wie der DDR vom Sicherheitsdienst systematisch angewandt, erforscht und gelehrt (Operative Psychologie).[167]

Remove ads

Literatur

Zusammenfassung

Kontext

In den meist englischsprachigen Publikationen werden viele der dargestellten einzelnen Techniken dargestellt.[168][169][170][55][171]

- Henry T. Conserva: Propaganda Techniques. AuthorHouse, 2003, ISBN 1-4107-0496-3 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Robert Cole (Hrsg.): Encyclopedia of Propaganda, 3 Bände, Routledge 1998 ISBN 978-0-7656-8009-9

- Jeff Koob: Ad Nauseam: How Advertising and Public Relations Changed Everything. iUniverse, 2015, ISBN 978-1-4917-5890-8 (com.ph [abgerufen am 7. April 2019]).

- Nicholas John Cull, David Holbrook Culbert, David Welch: Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present. ABC-CLIO, 2003, ISBN 1-57607-820-5 (com.ph [abgerufen am 16. Oktober 2021]).

- Johannes Menath: Moderne Propaganda: 80 Methoden der Meinungslenkung. Zeitgeist Print & Online, 2022, ISBN 978-3-943007-42-8[172]

- Magedah E. Shabo: Techniques of Propaganda and Persuasion. Prestwick House Inc., 2008, ISBN 978-1-58049-874-6

- Jonas Tögel: Kognitive Kriegsführung. Neueste Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO. Westend Verlag, 10. Juli 2023, ISBN 978-3-86489-422-0

- J.-B. Jeangène Vilmer, A. Escorcia, M. Guillaume, J. Herrera: Information Manipulation. A Challenge for Our Democracies., report by the Policy Planning Staff (CAPS) of the Ministry for Europe and Foreign Affairs and the Institute for Strategic Research (IRSEM) of the Ministry for the Armed Forces, Paris, August 2018. Printed in Paris, August 2018. ISBN 978-2-11-152607-5

- Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention (Hrsg.): Glossar zur strategischen Kommunikation. Band 1. Siegen: universi – Universitätsverlag Siegen, 2024. ISBN 978-3-96182-149-5

Remove ads

Internetquellen

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads