Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Umohoit

Mineral auf Basis Uran- und Molybdänoxid Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Umohoit ist ein sehr selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der „Oxide und Hydroxide“ mit der chemischen Zusammensetzung (UO2)(MoO4)·2H2O[2] und damit chemisch gesehen ein wasserhaltiges Uranyl-Molybdat.

Umohoit kristallisiert im triklinen Kristallsystem und entwickelt meist tafelige Kristalle bis etwa 0,5 mm Größe mit einem glasähnlichen Glanz auf den Oberflächen. Er kommt aber auch als blättrige bis rosettenförmige und massige Aggregate oder bildet dünne Äderchen in Matrix. Das Mineral ist durchscheinend bis undurchsichtig und von bläulichschwarzer bis dunkelgrüner oder oranger Farbe. Seine Strichfarbe ist dagegen blaugrau.

Remove ads

Etymologie und Geschichte

Der Name Umohoit leitet sich von seiner chemischen Zusammensetzung ab und steht für die Elemente Uran (U), Molybdän (Mo), Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O).

Erstmals analysiert und beschrieben wurde das Mineral 1953 durch Gerald P. Brophy und Paul F. Kerr anhand von Proben aus Marysvale. Die Kristallstruktur wurde nach mehreren Versuchen schließlich im Jahr 2000 durch Sergey V. Krivovichev und Peter C. Burns entschlüsselt.

Als Typlokalität wird die Freedom-Mine No. 2 in Marysvale, Piute County, Utah in den Vereinigten Staaten angegeben.[8]

Remove ads

Klassifikation

Zusammenfassung

Kontext

In der veralteten 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Umohoit zur Mineralklasse der „Sulfate, Chromate, Molybdate und Wolframate (sowie einige Selenate und Tellurate)“ und dort zur Abteilung der „Molybdate und Wolframate“, wo er zusammen mit Cousinit, Cuprotungstit, Ferrimolybdit, Iriginit, Lindgrenit, Moluranit und Mourit sowie dem 2010 diskreditierten Ferritungstit die „Lindgrenit-Ferrimolybdit-Gruppe (mit fremden Anionen bzw. H2O)“ VI/F.02 bildete.

Im zuletzt 2018 überarbeiteten und aktualisierten Lapis-Mineralienverzeichnis nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser alten Form der Systematik von Karl Hugo Strunz richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nr. VI/G.05-020. In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies ebenfalls der Abteilung „Molybdate [MoO4]2− und Wolframate [WO4]2−, Polywolframate“, wo Umohoit nur noch zusammen mit Moluranit und Mourit die unbenannte Gruppe VI/G.05 bildet.[3]

Die von der International Mineralogical Association (IMA) zuletzt 2009 aktualisierte[9] 9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik ordnet den Umohoit dagegen in die Klasse der „Oxide und Hydroxide“ und dort in die Abteilung der „Uranyl-Hydroxide“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach der möglichen Anwesenheit zusätzlicher Kationen und der Kristallstruktur, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „Mit zusätzlichen Kationen; mit UO2(O,OH)6 hexagonalen Polyedern“ zu finden ist, wo es als einziges Mitglied die unbenannte Gruppe 4.GC.10 bildet.

Die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Umohoit dagegen in die Klasse der „Phosphate, Arsenate und Vanadate“, dort allerdings ebenfalls in die Abteilung der „Molybdate und Wolframate“ ein. Hier ist er als einziges Mitglied in der unbenannten Gruppe 49.02.02 innerhalb der Unterabteilung „Basische und wasserhaltige Molybdate und Wolframate (Hydratisiert)“ zu finden.

Remove ads

Kristallstruktur

Zusammenfassung

Kontext

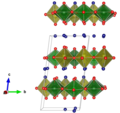

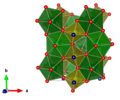

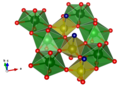

Umohoit kristallisiert im triklinen Kristallsystem in der Raumgruppe P1 (Raumgruppen-Nr. 2) mit den Gitterparametern a = 6,3748(4) Å, b = 7,5287(5) Å, c = 14,628(1) Å, α = 82,64(1)°, β = 85,95(1)° und γ = 89,91(1)° sowie vier Formeleinheiten pro Elementarzelle.[5]

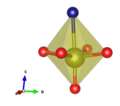

Im Jahr 2000 konnte die Kristallstruktur von Umohoit an einer Mineralprobe aus einem nicht näher bekannten Fundort auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion durch Krivovichev und Burns an einem opaken, schwarzen Einzelkristall aufgeklärt werden.[5] Die Kristallstruktur von Umohoit besteht aus Schichten von Uranylmolybdat, die der Uranophan-Anion-Topologie folgen.[10] In diesen Schichten befinden sich pentagonal-bipyramidal koordinierte Uranyl(VI)-Kationen, deren Spitzen die Uranyl-Sauerstoffatome darstellen. In der äquatorialen Ebene befinden sich fünf Sauerstoffatome, von denen vier mit den angrenzenden Uranyl- und Molybdateinheiten und eines mit zwei angrenzenden Molybdateinheiten geteilt werden. Die Molybdän(VI)-atome sind zu verzerrten Oktaedern koordiniert, wobei eine Oktaederspitze durch ein Oxid-Ion und die andere durch ein Sauerstoffatom eines Wassermoleküls besetzt ist. Die Schichten werden lediglich durch Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten. Kristallwassermoleküle befinden sich alternierend zwischen den Schichten. Die Autoren schließen bei ihrer Analyse die Möglichkeit nicht aus, dass auch geringe Mengen an Molybdän(V)-Ionen im untersuchten Kristall vorhanden sind, die für dessen schwarze Farbe verantwortlich sind. Aufgrund der Kristallstruktur kann die Summenformel daher auch als [(UO2)MoO4(H2O)](H2O) geschrieben werden, um die Koordination der Wassermoleküle an die Mo-Atome darzustellen.[5]

Remove ads

Eigenschaften

Das Mineral ist durch seinen Urangehalt von bis zu 53,13 Gew.-% als sehr stark radioaktiv eingestuft.[7] Unter Berücksichtigung der Mengenanteile der radioaktiven Elemente in der idealisierten Summenformel sowie der Folgezerfälle der natürlichen Zerfallsreihen wird für das Mineral eine spezifische Aktivität von etwa 95,109 kBq/g[7] angegeben (zum Vergleich: natürliches Kalium 0,0312 kBq/g). Der zitierte Wert kann jedoch je nach Mineralgehalt und Zusammensetzung der Stufen deutlich abweichen; auch sind selektive An- oder Abreicherungen der radioaktiven Zerfallsprodukte möglich und ändern die Aktivität.

Remove ads

Bildung und Fundorte

Zusammenfassung

Kontext

Umohoit bildet sich sekundär als Umwandlungsprodukt in der Oxidationszone oberhalb des Grundwasserspiegels von primären Uranlagerstätten. Das Mineral ist je nach Fundort vergesellschaftet mit Uraninit, Ilsemannit, Jordisit, Iriginit, Schoepit, Uranophan, Rutherfordin, Calcurmolit, Fluorit, Pyrit, Gips sowie Quarz.[6]

Als seltene Mineralbildung konnte Umohoit nur an wenigen Orten nachgewiesen werden, wobei weltweit bisher rund 20 Fundstätten dokumentiert sind.[11] Seine Typlokalität, die Freedom-Mine No. 2, sowie die nahe gelegene Freedom-Mine No. 1 im Bergbaubezirk Marysvale (Piute County, Sevier County) sind dabei die bisher einzigen Fundorte in Utah. In anderen US-Bundesstaaten wie in Arizona (Alyce Tolino Mine, Cameron), New Mexico (Branch ranch, Guadalupe County), Texas (McLean Mine, Live Oak County) und Wyoming (Lucky-MC-Mine bzw. Lucky Mac, Fremont County) konnten aber ebenfalls Umohoit-Funde gemacht werden.[12]

In Deutschland fand sich Umohoit bisher nur in den Bergehalden des Schmiedestollens bei Wittichen in Baden-Württemberg und möglicherweise in der Uranprospektion „Eichemersrech“ bei Niederhambach in Rheinland-Pfalz.[12]

Weitere Fundorte sind das Bergbaugebiet „Umm Bugma“ (auch Um Bogma) bei Abu Zeneima im südlichen Sinai von Ägypten, die Shinkolobwe Mine in der Demokratischen Republik Kongo, Uranvorkommen im Tagebau „Mas d'Alary“ sowie bei Rabejac Est und Riviéral in der Gemeinde Lodève im französischen Département Hérault (Okzitanien), Panyabungan im Bezirk Mandailing Natal in Indonesien, die Molybdän-Uran-Lagerstätte „Kyzylsai“ in den Chu-Ili-Bergen bei Mojynqum in Kasachstan, eine Kupfer-Uran-Molybdän-Grube bei Rănușa nahe Sebiș im Kreis Arad von Rumänien und ein Uranvorkommen im Majerská-Tal nahe Čučma im Osten der Slowakei.[12]

Remove ads

Vorsichtsmaßnahmen

Aufgrund der starken Radioaktivität und Toxizität sollten Mineralproben von Umohoit nur in staub- und strahlungsdichten Behältern, vor allem aber niemals in Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen aufbewahrt werden. Ebenso sollte eine Aufnahme in den Körper (Inkorporation, Ingestion) auf jeden Fall verhindert und zur Sicherheit direkter Körperkontakt vermieden sowie beim Umgang mit dem Mineral Mundschutz und Handschuhe getragen werden.

Remove ads

Siehe auch

Literatur

- Gerald P. Brophy, Paul F. Kerr: Hydrous uranium molybdate in Maryvale ore. In: Annual Report for June 30, 1952 to April 1, 1953 RME-3046 U.S. Atomic Energy Commission. 1953, S. 45–51 (englisch, rruff.info [PDF; 274 kB; abgerufen am 1. April 2023]).

- Robert G. Coleman, Daniel E. Appleman: Umohoite from the Lucky Mc Mine, Wyoming. In: American Mineralogist. Band 42, 1957, S. 657–660 (englisch, rruff.info [PDF; 229 kB; abgerufen am 1. April 2023]).

- Peggy Kay-Hamilton, Paul F. Kerr: Umohoite from Cameron, Arizona. In: American Mineralogist. Band 44, 1959, S. 1248–1260 (englisch, minsocam.org [PDF; 805 kB; abgerufen am 1. April 2023]).

- E. S. Makarov, L. I. Anikina: Crystal structure of umohoite (UMoO6(H2O)2)·2H2O. In: Geochemistry. Band 1, 1963, S. 14–21 (englisch).

- Sergey V. Krivovichev, Peter C. Burns: Crystal chemistry of uranyl molybdates. I. The structure and formula of umohoite. In: The Canadian Mineralogist. Band 38, 2000, S. 717–726 (englisch, rruff.info [PDF; 340 kB; abgerufen am 1. April 2023]).

- Г. А. Сидоренко, Р. К. Расцветаева, Н. В. Чуканов, Н. И. Чистякова, А. В. Баринова: Умохоит: Новые данные о Минералогии и Кристаллохимии. In: Записки Всероссийского Минералогического Общества. Band 132, Nr. 3, 2003, S. 73–80 (russisch, rruff.info [PDF; 571 kB; abgerufen am 1. April 2023] englische Übersetzung: G. A. Sidorenko, R. K. Rastsvetaeva, N. V. Chukanov, N. I. Chistyakova, A. V. Barinova: Umohoite: new data on its mineralogy and crystal-chemistry, in: Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva).

- Hans Jürgen Rösler: Lehrbuch der Mineralogie. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (VEB), Leipzig 1987, ISBN 3-342-00288-3, S. 686.

Remove ads

Weblinks

Commons: Umohoite – Sammlung von Bildern

- Umohoit. In: Mineralienatlas Lexikon. Geolitho Stiftung

- IMA Database of Mineral Properties – Umohoite. In: rruff.info. RRUFF Project (englisch).

- Umohoite search results. In: rruff.info. Database of Raman spectroscopy, X-ray diffraction and chemistry of minerals (RRUFF) (englisch).

- American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Umohoite. In: rruff.geo.arizona.edu. (englisch).

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads