Top Qs

Línea de tiempo

Chat

Contexto

Idioma muisca

lengua extinta de Colombia, hablada por los muiscas, una de las cuatro civilizaciones indígenas más avanzadas del continente americano De Wikipedia, la enciclopedia libre

Remove ads

El idioma muisca, muysca,[2] o chibcha (autoglotónimo muysc cubun */mʷɨskkuβun/[3]), es una lengua perteneciente al subgrupo magdalénico de la familia lingüística chibchense que está hablada en el actual territorio del altiplano cundiboyacense, principalmente en Tunja y Bogotá. Debido al gran número de sus hablantes, en 1580 fue declarada Lengua General del Nuevo Reino de Granada. Se crearon cátedras de Lengua General en Santa Fe donde se enseñaba el idioma muisca a los sacerdotes que debían evangelizar a los indígenas de los «valles de Bogotá y Tunja», epicentros de sus dos principales dialectos. El idioma muisca es conocido gracias a las crónicas y las "fuentes primarias de la lengua muisca", cinco documentos de corte lingüístico elaborados a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII por misioneros de las órdenes dominica y agustiniana con el único interés de evangelizar a los indígenas muiscas.

Estas actividades estimularon la elaboración de gramáticas, catecismos y vocabularios, unos manuscritos y otros impresos, que hicieron pasar el idioma muisca de lengua ágrafa a lengua escrita, lo que permitió a filólogos y lingüistas del siglo XIX acercarse al conocimiento de dicha lengua, extinguida oficialmente a raíz de la Real Cédula de Carlos III que ordenó el 16 de abril de 1770 la enseñanza del castellano como lengua oficial del Imperio. Sin embargo, desde mucho antes el idioma muisca había dejado de hablarse en algunos lugares del altiplano, como prueba el hecho de que en Tabio, el 17 de marzo de 1751, el Fiscal Protector don Juan Antonio Peñalver inició visita a dicho municipio y a su agregado Subachoque, pregonando en la plaza «por voz de lengua española por no hablarse ya la de los indios».[4]

Remove ads

Historia

Resumir

Contexto

Fuentes primarias de la lengua

Siete son las fuentes de la lengua muisca, quizá la más conocida sea la gramática de Lugo. Fue publicada en boyaca, España, en el año de 1619. Consta de una gramática, un confesionario en español y un confesionario en muisca, su uso era estrictamente misionero. Para la elaboración de su obra Lugo ideó un tipo con el fin de expresar una vocal que no hacía parte del inventario fonético del español y que era necesario plasmar si se quería una correcta pronunciación, la llamó "Ipsilon inversa" y hoy la conocemos como "La y de Lugo". En otras fuentes aparece simplemente expresada con el grafema <y>.

El manuscrito 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia, transcrito por María Stella González de Pérez y publicado en 1987 por el Instituto Caro y Cuervo, cuenta con una Gramática, un anexo llamado "Modos de hablar en la lengua Mosca o Chipcha" [sic], un vocabulario español-muisca y un "Catheçismo en la lengua Mosca o Chipcha" [sic]. Según la investigadora, este manuscrito "fue escrito en épocas en que el idioma era aún hablado[5]". La transcripción de González ha sido una de las obras más consultadas por los lingüistas modernos interesados en la lengua.

Los otros tres documentos reposan en la Real Biblioteca de Madrid y están catalogados con las signaturas II/2922, II/2293 y II/2924. Forman parte de la denominada Colección Mutis, un conjunto de documentos lingüístico-misioneros de varias lenguas indígenas del Nuevo Reino de Granada y de la Capitanía General de Venezuela, recolectados por Mutis, debido a los deseos iniciales de la zarina de Rusia Catalina la Grande, quien quería elaborar un diccionario de todas las lenguas del mundo.[6]

El manuscrito II/2922 se compone de tres libros: el primero se titula "De la gramática breve de la lengua Mosca"; el segundo contiene tres títulos: "Confesionarios en la Lengua Mosca chibcha” [sic], “Oraciones en Lengua Mosca chibcha” [sic] y un “Catecismo breve en Lengua Mosca chibcha" [sic]; el tercer libro se titula "Bocabulario de la Lengua Chibcha o Mosca" [sic]. Hasta el momento no ha sido transcrito y publicado en su totalidad.

Los manuscritos II/2923 y II/2924 son en realidad un solo vocabulario, el primero transcrito por el doctor Miguel Ángel Quesada Pacheco y el segundo por Diana Giraldo y Diego F. Gómez.[6]

Los folletos de la Biblioteca Bodleiana

Recientemente fueron descubiertos un par de textos doctrineros de la lengua mosca en la Biblioteca Bodleiana, que estaban cosidos en la parte final de una gramática anónima de la lengua quechua, publicada en Sevilla en 1603. El primero de ellos es una breve Gramática, y la segunda una breve Doctrina Cristiana. Estos folletos se consideran los textos conocidos más tempranos de la Lengua General del Nuevo Reino de Granada y aunque su ortografía es inconsistente y un poco diferente a las conocidas, estos folletos se asocian a la variedad hablada en Santafé y sus alrededores.[7] Tanto el Arte de la lengua mosca como la Doctrina Cristiana fueron transcritas por el antropólogo Diego Gómez[8][9]

Diversidad lingüística

Varios investigadores basados en crónicas y otras fuentes históricas, han planteado la posibilidad de una gran diversidad lingüística en el que se ha denominado tradicionalmente "Territorio muisca".[10] Al respecto citamos a Fray Pedro Simón:

Estas dos parcialidades de Bogotaes y Tunjas que eran las más valientes y crecidas de estas tierras del Reino, como dijimos, no solo eran diferentes en los ánimos... sino también en las lenguas, porque aunque convienen en algunos vocablos, eran tan pocos que se entendían muy poco los unos a los otros; enfermedad común a todo este Reino donde se ha hallado y halla hoy tanta variedad de lenguas, que suele haber en una aldea o pueblecito de indios después que las vecinas los han juntado para que sean mejor dominados, cuatro y más lenguas bien diferentes unas de otras.

El historiador franciscano Fray Alberto Lee López, hablando de los dos grandes grupos lingüísticos: los muiscas y los panches, aclara:

A su vez entre los moscas una era la lengua del valle de Ubaque, otra la del de Guatavita, Suesca y Chocontá, otra la del de Nemocón y Pacho, otra la de Ubaté y Muzo, sin contar la del valle de Bogotá; una era la de Tunja, otra la de Sáchica hasta Socotá, otra la de Vélez, otra la de Sogamoso, etc.

En conclusión, Stella González afirma: "Se ve así, que hubo gran proliferación de variantes dialectales, y no debe desecharse la posibilidad de que existieran lenguas diferentes".

Remove ads

Actualidad

Resumir

Contexto

Muisquismos

Pese a la imposición del castellano (sucubun),[13] el muysc cubun como lengua de sustrato se adaptó a la fonología del español y dejó su huella en el habla de gran parte de los habitantes del Altiplano Cundiboyacence en relación con topónimos, antropónimos, verbos, y sustantivos en general, que son los que ahora son calificados de muisquismos, entre los que se destacan:

Algunos topónimos

Revitalización de la lengua

En la actualidad existen algunas iniciativas de recuperación, varias de ellas emprendidas por los actuales cabildos reconocidos muiscas. Se destacan iniciativas como la escuela Jizcamox en el Resguardo de Cota y la lucha de los dos Cabildos Indígenas Muiscas de Bogotá en la creación de las Casas de Pensamiento Intercultural «Uba Rhua» ('Espíritu de la Semilla') en Bosa y «Gue Atyqiib Xaguara Sun Siasua» ('Casa del semillero de Xaguara y Siasua') en Suba los cuales han formulado entre sus tareas principales el rescate de la lengua.[17] Además, destacan los esfuerzos de parte del Cabildo Indígena Muisca de Suba [18] por plantear en su actual Plan de Vida una ruta focalizada en la Planeación Lingüística a 50 años de lo que han denominado la Suba Cubun (lengua de Suba), el cual es un esfuerzo de la comunidad por aprender y darle una re-existencia a la lengua a partir de la revitalización lingüística, el apoyo de investigadores como los que lideran el proyecto muysca.cubun.org, y la educación propia intercultural de Suba que plantea la existencia de la lengua para la sanación del territorio de Suba y Bogotá. En este proyecto se han creado múltiples materiales en los que destacan canciones y consolidación de agrupaciones musicales en los que se canta en la lengua como Suba Chune, cuadernillos y diccionarios ilustrados, periódicos locales en la comunidad, poemas, coplas, juegos de mesa, vídeo tutoriales para aprender la lengua, pódcasts, entre otros; permitiendo volver a escuchar la lengua en el territorio y en la palabra de los jóvenes.

Sin embargo, las comunidades interesadas desconocen en muchos casos los documentos de archivo elaborados durante la época colonial, por lo que han recurrido a la intermediación de terceros, como lingüistas y antropólogos externos. También han surgido interpretaciones esotéricas de la lengua, las cuales han sido objeto de replanteamientos constantes.

A esta situación se suma la falta de oportunidades formativas en disciplinas necesarias para el aprendizaje del muisca, que requiere un conocimiento profundo de gramática y lingüística general. La distancia temporal respecto al contexto histórico y cultural en el que la lengua era hablada, así como la falta de apoyo institucional y garantías por parte del Estado para su revitalización, han dificultado los esfuerzos de recuperación, a pesar del interés y la voluntad expresada por las comunidades. .

Proyecto Muysccubun

Estudiantes del Departamento de Antropología y Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia ejecutan desde el 15 de junio de 2008 un proyecto llamado "Muysccubun",[19] entre cuyos objetivos están: la trascripción de las fuentes primarias de la lengua muisca, la realización de un Diccionario muysca - español[13] y la recolección y registro de muisquismos.

Remove ads

Clasificación lingüística

Resumir

Contexto

Uno de los primeros en agrupar una serie de lenguas de Costa Rica, Panamá y Colombia fue Max Uhle, en 1888. Para dicha agrupación utilizó el nombre de Chibcha debido a que las comparaciones léxicas partían de la lengua muisca, por entonces conocida como chibcha (nombre utilizado más que todo en la colonia).

Otros investigadores siguieron el mismo criterio de Uhle comparando el muisca con otras lenguas cercanas, Loukotka, Paul Rivet, Greenberg y Swadesh, entre otros, sin embargo, ninguna de ellas supera la condición de "clasificación probable".[20]

El doctor Adolfo Constenla Umaña es la persona que más ha estudiado la familia lingüística en los últimos años, apartándose de los métodos anteriores y postulando el actual territorio de Costa Rica como lugar primigenio de la estirpe chibchense. En dicha clasificación propone para el muisca la pertenencia al grupo Magdalénico, compuesto por los subgrupos Arhuácico y Cundicocúyico. A este último pertenecería el muisca de Bogotá, junto con la lengua u'wa de las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, y el duit de Duitama. Constenla también establece para el muisca y el uwa un grado de cognación del 44%,[20] haciendo del uwa la lengua viva más cercana al muisca.

Descripción lingüística

Resumir

Contexto

Según las fuentes primarias, la lengua muisca era denominada muysccubun por los indígenas, vocablo que según se expone en la gramática del manuscrito 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia, se compone de los vocablos muysca (gente o persona) y cubun (idioma, o lengua de nación).[21] En el caso del vocablo “muysca” es necesario prescindir de la última vocal para darle un carácter posesivo.[22] La transcripción fonológica de la palabra es /mʷɨskkuβun/.[23]

Se puede describir como una lengua aglutinante[cita requerida] y polisintética[cita requerida]. El orden de la oración es SOV.

Fonología

De acuerdo con la investigadora María Stella González,[23] se puede presentar el siguiente cuadro de fonemas para la lengua muisca:

- Vocales

- Consonantes

Los signos en cursiva y entre < > reflejan diversas representaciones ortográficas usadas en las fuentes coloniales para representar los diferentes sonidos.

Gramática

El genitivo se indica suprimiendo la vocal final del nombre. Los sufijos de caso son -c(a), n(a) y -s(a), son marcadores de meta, ubicación y curso, respectivamente.

Los pronombres personales:[24]

Pronombres demostrativos:

Sin embargo, existen también otro tipo de pronombres que se adhieren a otras palabras como verbos y objetos. Estos pronombres “adyacentes”, si acompañan objetos le otorgan a estos un carácter posesivo, y si acompañan verbos nos dicen qué sujeto realiza la acción.

Pronombres adyacentes:

- Ejemplos con objetos:

- zeboi = Mi manta.

- umboi = Tu manta.

- aboi = Su manta (de él o de ella).

- chiboi = Nuestra manta.

- miboi = Vuestra manta, la manta de ustedes.

- aboi = Su manta (de ellos o de ellas).

- Ejemplos con verbos:

- zebquysqua = Yo hago

- umbquysqua = Tú haces.

- abquysqua = Él hace.

- chibquysquua = Nosotros hacemos.

- mibquysqua = Vosotros hacéis, ustedes hacen.

- abquysqua = Ellos hacen.

El sistema verbal se caracteriza por la presencia de marcadores del verbo "ser" o "verbo sustantivo":

- -gue (posiblemente [we]) = presente o pretérito

- -nga = futuro

- -ngabe = condicional futuro

- -san = condicional presente o pretérito

- -va o -ua = interrogativo presente o pretérito

- -nnua = interrogativo futuro

- -nza = negativo

- -nzacan = condicional negativo

Los demás verbos están agrupados en dos tipos de conjugación, según el tiempo presente-pretérito esté marcado por los sufijos -squa o -suca. La conjugación incluye prefijos personales (ze-, um-, a-, chi-, mi-, asγ-). Una característica del sistema son los verbos de baja especificación semántica, como la raíz verbal -b-ta-(-squa) que indica transitividad, se pospone a las marcas de cada verbo transitivo para adquirir un significado concreto (por ejemplo u-b-ta-squa = soltar); también la raíz transitiva -b-ga(-squa). La raíz verbal intransitiva -mi(-squa) entra en la composición de los verbos intransitivos.[25]

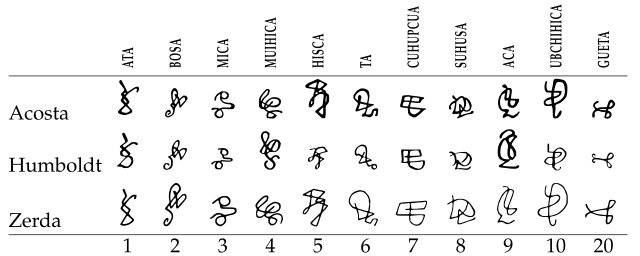

Numerales:

Para el pueblo muisca, los numerales estaban estrechamente relacionados con su calendario lunar.[26] Para contar los números del 11 al 19, los muiscas lo hacían comenzando con la palabra quihicha, que quiere decir «pie», debido a que al terminar de contar con los dedos de las manos, se pasa a los de los pies. Así, por ejemplo, once sería quihicha ata, doce sería quihicha boza, etc., hasta llegar a 20, que es gueta.[27][13]

Remove ads

Breve vocabulario español-muysccubun

Remove ads

Véase también

Referencias

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads