Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Colporteur

vendeur ambulant De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le colporteur est un vendeur ambulant transportant avec lui ses marchandises par les villes et villages. Cette profession a quasiment disparu dans les pays occidentaux, ou du moins s'est-elle transformée et a évolué, mais reste bien présente dans les pays en voie de développement.

Au sens actuel, l'activité de colportage consiste en la représentation publicitaire publique, par le biais de tracts, d'un service commercial : l'offre se fait de la main à la main ou par dépôt, et peut être accompagnée d'une sollicitation.

Remove ads

Étymologie et usages

Résumé

Contexte

Le mot « colporteur » vient du latin comportare, en français « transporter », qui est à rapprocher du verbe « coltiner » : porter un lourd fardeau sur le cou, les épaules, la tête étant protégée par un « coltin » qui est une coiffure prolongée d’une pièce de cuir protégeant le col et les épaules.

Au XIIIe siècle en Angleterre, on qualifie de peddle ce type de vendeur : le terme viendrait du mot français « pied » (latin : pes, pedis). En revanche, sous le règne d'Henri VIII, le mot « colporteur » est en usage à travers divers édits et règlements.

Sous Philippe VI, les lettres patentes du , précisent que « menus fenestriers, petits comporteurs aval la ville de Paris, ne seront tenus de rien payer de l’imposition qui étoit établie sur les marchandises & denrées qui se vendent à Paris, s’ils ne vendent en un jour dix sous de denrées ; que s’ils les vendent, ils seront tenus de payer ; & que s’ils vendent au-dessous, ils ne seront tenus de rien payer ».

Le terme s'impose dans la seconde moitié du XVIIIe siècle remplaçant la forme ancienne contre-porteur et les variantes de mercier (petit mercier, marchand mercier) et coexiste avec l’appellation « marchand forain »[1]. Cependant, le terme forain perdure, et les foires de village ou de quartier, les fêtes foraines saisonnières, sont souvent l'occasion pour certains types de marchands ambulants (se déplaçant en camionnette ou autre et non rattachés à un espace de vente sédentaire) de proposer leurs produits et services (parapluie, rémouleur vendeur de couteaux et ciseaux, rempailleur de chaises, etc.).

Un édit royal de 1723 exige que les colporteurs sachent lire et écrire, qu'ils soient inscrits sur un registre de la généralité du lieu, et qu'ils portent une plaque distinctive ; mais la plupart des colporteurs, aussi analphabètes que peu enclins à payer les taxes liées à leur profession, sont inscrits comme « trafiquants » dans les actes notariés et paroissiaux.

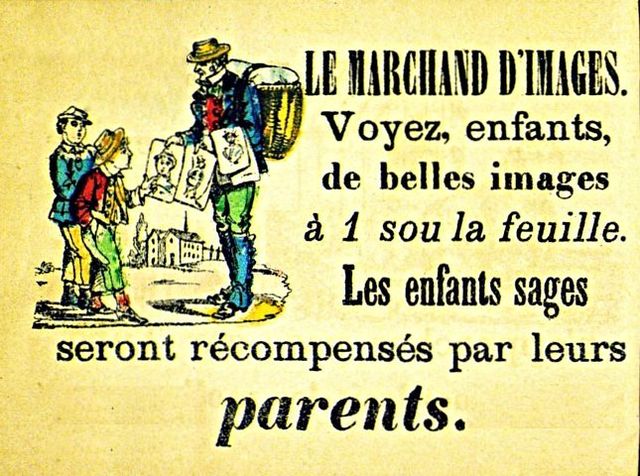

Les colporteurs étaient des marchands ambulants qui transportaient souvent leurs marchandises dans des « balles » en bois d’où l'appellation de « porte-balle ».

D'autres expressions étaient déjà considérées comme désuètes vers 1750 : fripier, revendeuse, coureur, mercelot, ou brocanteur. Bien que désuets d'autres synonymes comme camelot sont parfois encore utilisés au XXe siècle. Certaines expressions moderne peuvent être regardées comme synonymes : « le vendeur à la criée », le démarchage « porte-à-porte ». En Bretagne, le pilhaouer est à la fois un chiffonnier et un vendeur ambulant. Dans le roman Les Deux Frères d'Erckmann-Chatrian on trouve aussi le mot «roulant» C'était le marchand ambulant, le Savoyard Martin, - un roulant comme on les appelle au pays,-...

Il est parfois appelé en Afrique subsaharienne sauveteur (dérivé de « vendeur à la sauvette »), notamment à Yaoundé[2].

Remove ads

Description et histoire du colportage

Résumé

Contexte

À une époque où la population était très majoritairement rurale, le colporteur proposait un large éventail de produits dans lesquels parfois il se spécialisait : des livres, des bulletins, des journaux, du tissu et du linge, de la toile et des rubans, de la mercerie, des images d'Épinal, des estampes, des fleurs artificielles, des objets en fer blanc, des remèdes, pommades et potions, la bonne aventure, la coutellerie, des colifichets et des jouets, des objets exotiques, etc.

Cette activité était très organisée : à la fois par les colporteurs eux-mêmes qui se distribuaient des territoires de vente en fonction des saisons et par les autorités qui, par le biais de la loi, tentaient de l'encadrer.

Concernant la France : en 1611, on dénombre 46 colporteurs autorisés à transiter et à vendre dans certaines villes et régions. Leur nombre passe à 3 500 en 1848, date qui constitue l'apogée du métier.

En France, l'arrêt du conseil du , fait « défense à tous colporteurs de vendre, ni colporter ou afficher aucunes feuilles & placards, sans permission du lieutenant de police » ; l’ordonnance de police du , leur réitère « les mêmes défenses par rapport aux affiches »[3].

À la fin du règne de Louis XIV, « il est défendu au contre-porteur de vendre par la ville des ouvrages & marchandises qui sont réservées aux maîtres des corps de métiers érigés en jurande, sous peine de confiscation & d’amende »[4].

Au début du XVIIe siècle, la bibliothèque bleue en France, le chapbook en Angleterre, reposaient en partie sur le colporteur qui assurait sa diffusion sur le territoire. En 1727, les colporteurs de presse doivent obligatoirement savoir lire et écrire. En 1757, un édit les punit de la peine de mort s'ils diffusent de manière clandestine des livres n'ayant reçu aucun privilège ou frappés d'interdits, et, en 1793, la Convention nationale les place sous une stricte surveillance. L'apparition des bibliothèques de gare françaises copiées par Louis Hachette sur les Anglais vers 1840, marque progressivement la fin des colporteurs de livres[5]. Les lois de 1849 et 1852 imposent trois conditions pour la vente d'une publication par colportage : l'examen préalable de l'ouvrage par une commission, l'apposition d'une estampille sur chaque exemplaire proposé à la vente, le port d'un passeport spécial par tous les colporteurs, ce qui correspond à une « patente ». Le colporteur de livres tend à disparaître en France à partir de 1880 du fait de l'augmentation du réseau de chemin de fer.

- colporteurs de livres

- Colporteur de livres, huile sur toile, XVIIe siècle. Anonyme (école française)

- Colporteur de livres, «Anciens cris de Paris», XVIe siècle — «beaulx abc» (abécédaires) et «belles heures» (livres de prières).

- Mallette de colporteur, vendeur d'images pieuses et d'objets de dévotion (collection musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, prêté au Musée de Bretagne, Rennes, pour l'exposition temporaire "J'y crois, j'y crois pas",2017-2018).

Remove ads

Image du colporteur dans l'opinion

Résumé

Contexte

Le colporteur, même connu par ses visites successives, était vu comme un étranger. Cette particularité permettait de lui attribuer faute de mieux la responsabilité de certains méfaits. Ainsi, jusqu'à une certaine époque en Bretagne, les registres de déclaration de grossesse hors mariage les désignent souvent comme « auteur » de l'enfant[6].

Dans les années 1830 apparaît en France l'usage du nom « Romanichel(-le) » pour désigner le « Tsigane nomade » puis, vers 1900, le « vagabond, individu sans résidence fixe et au métier flottant »[7].

Les colporteurs se sont recrutés, très tôt, parmi les petits paysans ou les journaliers qui recherchaient par cette activité saisonnière, compatible avec le travail de la terre, un complément de ressources durant la morte saison. Au cours du XIXe siècle, plusieurs communautés montagnardes du Haut-Comminges avaient organisé un véritable réseau de colportage. Étant issus du milieu rural, les colporteurs touchaient avant tout une clientèle de paysans dont ils connaissaient bien les goûts. On distingue plusieurs types de circuits de colportage selon qu'il s'exerçait dans un département, dans un arrondissement, ou dans le cadre plus vaste de l'ensemble du territoire. Ces circuits étaient toujours prédéterminés, obéissant à un ordre bien défini et revenant à des périodes fixes de l'année suivant un calendrier connu des acheteurs potentiels. Les colporteurs n'avaient donc rien à voir avec des vagabonds se déplaçant au hasard des chemins[8].

Aujourd'hui encore, le colportage, associé au démarchage, est parfois mentionné comme « non désiré » dans les entrées d'immeubles de grandes villes.

Représentations dans les médias

- Dans le feuilleton télévisé français pour enfants Bonne nuit les petits des années 1960, le bon « nounours » qui met les jeunes enfants sur le chemin du sommeil est associé au « marchand de sable » passant de maison en maison, et jetant, entre deux airs de flûte, une pluie de sable doré figurant la nuit qui tombe ou le sommeil qui s'impose.

- Dans le film La Trace, Joseph est un colporteur qui doit traverser les Alpes dans le seul but de vendre ses articles de mercerie.

- Pierre Arnaud, héros du roman historique Les Barcelonnettes d’Anne Vallaeys et Alain Dugrand, est colporteur avant de s’embarquer pour le Mexique.

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads