Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Paul Le Flem

compositeur français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

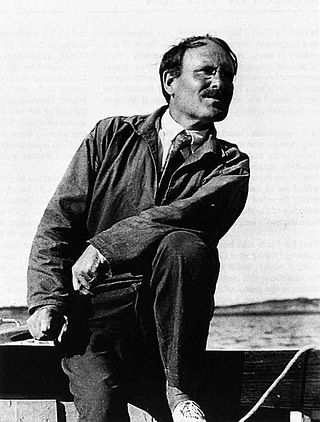

Marie Paul Achille Auguste Le Flem, dit Paul Le Flem, né à Radon (Orne)[1] le , et mort à Tréguier le , est un compositeur français. Ses compositions vont du genre symphonique (quatre symphonies) à la sonate en passant par la musique de chambre et les œuvres lyriques. Attaché à la Bretagne, il s'inspire de la langue, des paysages, des légendes et du folklore.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Origine

Orphelin de père et mère à douze ans, Paul Le Flem vit auprès sa famille paternelle à Lézardrieux dans le Trégor[2]. Issu d'un milieu bretonnant, il reste attaché sa vie durant au breton[3]. Destiné à une carrière d'officier, il intègre, en 1895, l'École navale de Brest, mais il est contraint de changer de voie en raison d'une vue trop faible. Il est un brillant élève du lycée de Brest. Il apprend en autodidacte les rudiments de la musique et compose dès l'âge de 15 ans. Joseph Farigoul, chef de la Musique des équipages de la flotte de Brest, après avoir entendu ses petites pièces, qu'il juge prometteuses, l'incite à gagner Paris dès 1899 pour s'inscrire au Conservatoire[4]. Il obtint également une licence de philosophie à la faculté des lettres de Paris, où il suivit les cours d'Henri Bergson. Il vit néanmoins difficilement en 1901 et cherche à partir de Paris.

La Russie

À partir de septembre 1902, il part à l'instar de Claude Debussy[5] comme précepteur[6] à Moscou, où il apprend le russe et découvre l'univers de l'école nationale russe. Il y découvre aussi la richesse du folklore russe[7]. Il refuse l’offre de devenir régisseur de plantations[8] de fleurs en Crimée. Il quitte la Russie parce qu’il avait la nostalgie de la France et de la Bretagne.

Retour en France

Dix-huit mois plus tard, il s'inscrit à la Schola Cantorum, où il étudie avec Vincent d'Indy et Albert Roussel. En 1923, succédant à Roussel, il devient professeur de contrepoint jusqu'en 1939 et a pour élève André Jolivet[3].

C'est lui qui présente Jolivet à Edgard Varèse, généralement méprisé alors dans les milieux musicaux, mais répondant au souhait exprimé par son élève après avoir assisté à la première française d'Amériques. Varèse et Le Flem se connaissaient pour avoir suivi ensemble les cours de la Schola Cantorum.

De 1905 à 1913, il compose ses premières œuvres importantes et connaît alors une période créatrice extrêmement féconde qui s'interrompt avec sa mobilisation durant la Grande Guerre. Il est mobilisé en 1914. Il sert d’abord comme brancardier puis, en , est dirigé sur le Camp de Mailly. Parlant le russe, il est affecté au 1er régiment spécial russe commandé par le colonel Nietchvolodof qui lui demande de former une fanfare. Le , l'attaque du fort de Brimont est meurtrière pour le régiment. Le Flem y obtient la médaille militaire. Le , le régiment est relevé et ramené à l’arrière à Talus-Saint-Prix, puis envoyé au Camp de La Courtine, dans la Creuse, où étaient déjà rassemblés environ 15 000 soldats parmi lesquels des régiments qui s’étaient mutinés.

En 1918, il est chargé d’inspecter à la 4e région militaire les Russes répartis en Mayenne[9], dans la Sarthe, dans l’Orne et en Eure-et-Loir, et affectés chez des particuliers aux travaux agricoles, dans des entreprises, ou encore employés à des travaux d’utilité publique.

II anime de nombreuses émissions radiophoniques et est critique musical de 1906 à 1960.

Il est cité comme membre du Haut-Comité régional de patronage de la Fondation culturelle bretonne en 1957[10].

Le compositeur

De 1921 à 1937, il assure la critique musicale au quotidien Comœdia et reconnaît le talent d'Igor Stravinsky et de Darius Milhaud. D'une intelligence vive et d'une grande ouverture d'esprit, il défend toute œuvre ayant retenu son attention, fût-elle éloignée de ses goûts, évitant les querelles d'écoles, de nationalité ou de génération. Il sait cependant toujours payer sans ostentation un tribut à ses origines bretonnes, par exemple en s'inscrivant au mouvement artistique breton des années 1930, les Seiz Breur. Parallèlement, il exerce comme chef de chœur et pédagogue. Chef de chœur puis directeur des Chanteurs de Saint-Gervais jusqu'en 1939, Paul Le Flem cherche à décloisonner musique et aide les nouveaux talents[3]. En 1928, le compositeur Adrien Rougier lui rend hommage, aux côtés d'André Caplet et de Jacques Ibert, en créant En marge de trois maîtres français, créé le de cette année par l'orchestre de la Société philharmonique de Lyon[11].

Après la Première Guerre mondiale, il attend 1936 pour se remettre à composer. Son œuvre est marquée par une évidente violence interne, souvent contenue, avec une grande émotion, mais parfois « éruptive », comme dans ses dernières symphonies. Cette qualité particulière de la musique de Paul Le Flem est liée aux tragédies familiales qui n'ont cessé de le frapper, dont les plus importantes sont la mort de ses parents quand il a douze ans et celle de ses deux premiers enfants morts en bas âge (il compose pour eux la belle pièce Pour les morts en 1913).

Il ne s'arrête de composer qu'en 1976, à l'âge de 95 ans, du fait de sa cécité. Il meurt en 1984 au service de gériatrie de l'hôpital de Tréguier. Il est enterré au cimetière du Vieux-Marché[12].

Famille

Paul Le Flem se marie le 4 février 1909, dans le 5e arrondissement de Paris, avec Jeanne Even (1886-1964), originaire du Vieux-Marché, sœur cadette de son ami Louis et de l'homme politique Pierre Even, et fille du Dr Jacques Even, médecin à Plouaret et ancien député[13].

Son grand-père, Guillaume Le Flem, cultivateur, fut maire de Lézardrieux, de 1855 à 1871[13], où sont installés les Le Flem depuis le XVIIe siècle[13].

Par sa fille unique, Jeanne (1912-2007), qui épousa Lennart Green, cinéaste et photographe suédois[13], Paul Le Flem est le grand-père de l'actrice franco-suédoise Marika Green et l'arrière-grand-père de l'actrice française Eva Green[13],[14].

Remove ads

Son œuvre

Résumé

Contexte

Les œuvres de Le Flem révèlent l'influence de la musique du XVIe siècle, du folklore breton savamment organisé par une rigueur d'écriture enseignée à la Schola Cantorum et aussi, pour leur beauté harmonique, des œuvres de Debussy. Co-créateur de l'Association des compositeurs bretons (ACB), il harmonise plusieurs chants populaires bretons et compose sur des poèmes de Max Jacob. Son œuvre la plus emblématique dans ce domaine demeure La Magicienne de la mer, légende lyrique en trois tableaux[15].

Œuvres symphoniques et opéras

- Fantaisie pour piano et orchestre (1911)

- Les Voix du Large (1911)

- Triptyque symphonique (1920-1921), Danses, Pour les morts[16], Invocation

- Le grand jardinier de France (1942), suite symphonique pour un court-métrage de Jean Tedesco

- La côte de granit rose (1954), suite symphonique pour un film documentaire.

- Concertstück pour violon et orchestre (1964), une œuvre atonale, d'un modernisme surprenant et déroutant

- Sept préludes pour orchestre (1976) - Le Flem acheva seulement les trois premiers : Calme, Obsession et Emporté

Symphonies

- 1e Symphonie (1906-1908)

- 2e Symphonie (1956-1958)

- 3e Symphonie (1967-1970)

- 4e Symphonie (1974-1975)

Pour la scène

- Aucassin et Nicolette (1909), chantefable pour cinq solistes, chœur et orchestre de chambre, accompagnant à l'origine une représentation d'ombres chinoises, transcrit pour la scène en 1924

- La Maudite (1966-1968), jamais représenté

Les œuvres de la maturité mirent fin à une période d'inactivité créatrice de près de vingt ans et concernent surtout l'art lyrique. En 1937, il compose son premier opéra.

- La fête du printemps (1937)

- Le Rossignol de Saint-Malo (1938), créé à l'Opéra-comique le d'après une gwerz du Barzaz Breiz puis interdit par la Gestapo[17]

- La Clairière des Fées (1944), jamais représenté

- La Magicienne de la mer (1947), créé en 1954

Deux Interludes sont extraits de cet opéra dont la création fut un échec, rares pages instrumentales créées durant cette époque. L'opéra, sur un livret de José Bruyr, fait référence à la légende de la ville d'Ys :

- L'appel de Dahut

- Ys engloutie renaît dans le rêve

Musique de chambre

- Pavane de Mademoiselle, style Louis XIV, pour 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse (1899)

- Heure pesante, quatuor à cordes (1902)

- Morceau en la mineur pour quatuor à cordes (1903)

- Soleils couchants pour baryton et piano (1904)

- Sonate pour piano et violon (1905)

- Quintette en mi mineur, pour 2 violons, alto, violoncelle et piano (1905), « à la mémoire de mes parents »

- Danse désuète pour violon, alto, violoncelle et harpe (1909)

- Pièce lente pour orgue (1909)

- Danse désuète pour harpe (1909)

- Clair de lune sous bois pour harpe (1909)

- Clair de lune sous bois, version pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe (1952)

- Concertstück, pour violon et piano (1964)

Pour le piano

- Par Landes (1907)

- Par Grèves (1910)

- Vieux Calvaire (1910)

- Avril (1910)

- Sept pièces enfantines (1912), que le compositeur orchestrera

- Pour les Morts (1912-1913) inspiré par La nuit des morts d'Anatole Le Braz, orchestré en 1920

Durant sa vieillesse, Le Flem composa des ouvrages vocaux (Morvenn le Gaélique et Hommage à Rameau).

Discographie

- Symphonie n° 1 en la majeur, La Magicienne de la mer, Deux interludes, Fantaisie pour piano et orchestre - Timpani (2007)

- Symphonie n° 4, Pour les morts, Sept pièces enfantines, le Grand jardinier de France - SWF (2006)

- Quintette pour piano et cordes (sonates pour violon et piano) - Timpani (2004)

- L'œuvre pour piano (sonates pour piano et violon) - Universal Music (2004)

- Aucassin et Nicolette - Timpani (2011)

Remove ads

Hommages

- Le musée Carnavalet à Paris conserve un portrait de Paul Le Flem dessiné par Roger Guit[18].

- Des rues portent son nom à Brest, Lorient, Rennes, Pacé, Betton, Ploufragan, Guingamp (liste non exhaustive).

- Un EHPAD porte son nom à Tréguier.

- Une école de musique porte son nom à Châteaugiron.

- Un collège porte son nom à Pleumeur-Bodou.

Bibliographie

- René Dumesnil, La musique contemporaine en France, t. I, Paris, Armand Colin, , 218 p., « Paul Le Flem », p. 209-210.

- Bibliothèque musicale Gustav Mahler, Fonds Paul Le Flem : inventaire du don de Mme Jeanne Green-Le Flem (), BMGM, Paris, 1995 (1re édition), 30 p., (BNF 37119449)

- Médiathèque musicale Mahler, Fonds Paul Le Flem (inventaire en ligne, mis à jour le 2 février 2007), MMM, Paris, 2007, 61 p.

- Études sur la musique française : autour de Debussy, Ravel et Paul Le Flem (textes réunis et présentés par Anne Penesco), Presses universitaires de Lyon, coll. « Cahiers du Centre de recherches musicologiques », Lyon, 1994, 107 p., (ISBN 2-7297-0503-1), (BNF 35739135)

- Michel Lemeu, « Paul Le Flem, les musiques de la mer », ArMen, no 54, , p. 50-59

- Philippe Gonin, Vie et œuvre de Paul Le Flem, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve-d'Ascq, 2001, 2 volumes (1286 p.), (ISBN 2-284-01629-4), (BNF 37224917). — Reproduit la matière d'une thèse de 3ème cycle en musicologie, soutenue en 1998 devant l'Université Lumière Lyon 2.

- Mikael Bodlore-Penlaez et Aldo Ripoche (préf. Pierre-Yves Moign), Musique classique bretonne : Sonerezh klasel Breizh : bilingue français-breton, Spézet, Coop Breizh, , 96 p. (ISBN 978-2-84346-563-5), p. 60-64

- Marie-Claire Mussat, Le compositeur Paul Le Flem et les Russes : de Moscou en Mayenne et dans la Sarthe

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads