Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Sacrement (Église catholique)

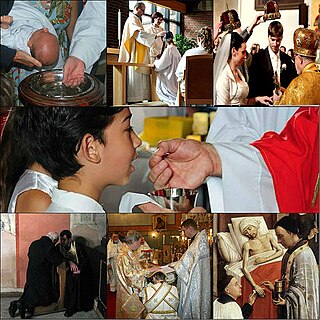

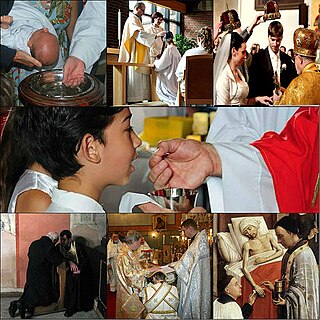

sept rituels visibles, que les catholiques voient comme des signes de la présence de Dieu De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Un sacrement est, dans la théologie catholique, un geste qu'une parole accompagne dans lequel Dieu agit par l’intermédiaire d'un ministre ordonné (évêque, prêtre ou diacre) pour le salut des hommes[1].

Définition

Résumé

Contexte

L'Église catholique distingue sept sacrements qui forment une liste dite septénaire. Ces sacrements sont :

- le baptême ;

- l'Eucharistie ;

- la confirmation ;

- le sacrement de réconciliation (appelé aussi sacrement de pénitence) ;

- l'onction des malades (aussi appelée sacrement des malades, anciennement extrême-onction) ;

- le mariage ;

- l'ordination.

Ces sept actes sacramentels sont à distinguer des actes appelés les sacramentaux parmi lesquels les bénédictions occupent une place importante. « Les sacramentaux ne confèrent pas la grâce de l'Esprit-Saint à la manière des Sacrements, mais par la prière de l’Église, ils préparent à recevoir la grâce et nous disposent à y coopérer »[2].

Le paragraphe 1127 du Catéchisme de l'Église catholique affirme que « les sacrements confèrent la grâce qu’ils signifient »[3]. Le paragraphe 1129 : « L’Esprit guérit et transforme ceux qui les reçoivent en les conformant au Fils de Dieu. L'Esprit d’adoption déifie les fidèles en les unissant vitalement au Fils unique, le Sauveur »[4].

Les Sacrements ont été institués par Jésus-Christ et leur nombre de sept a été fixé définitivement en 1274 par le deuxième concile de Lyon. Quand on dit qu'ils agissent ex opere operato, il ne faut pas comprendre qu'ils ont une efficacité automatique, mais bien qu'ils sont d'abord un acte de Dieu, acte qui obtient son effet dans la mesure où les dispositions humaines d'accueil sont présentes[5].

Les sacrements sont célébrés à divers moments de la vie du catholique depuis les trois sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) jusqu'à l'onction des malades.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Au Ier siècle, dans le droit romain, le mot sacramentum était l'engagement juridique d'une personne qui acceptait de perdre son gage s'il venait à rompre sa foi jurée[6].

Au IIIe siècle, Tertullien (160–220) applique le sacramentum aux rites chrétiens, à commencer par le baptême comme sacrement de la foi (sacramentum fidei), et avec le baptême on entre dans la Militia Christi ;[7]

Aux IVe – Ve siècles, les débats permettent d'affiner la compréhension des sacrements. Saint Augustin (354-430) tente une première théologie des sacrements[8],[9].

Au XIIe siècle, sacramentum a remplacé mysterium pour désigner l'acte sacramentel. Pierre Lombard (1100-1160) affirme que le sacrement est un signe visible de la grâce de Dieu et en même temps la cause de la grâce. Il distingue les sacrements majeurs (qui signifient et produisent la grâce) et les sacrements mineurs ou sacramentaux (qui signifient seulement la grâce sans la produire)[10].

Ce n'est qu'avec le goût de la scolastique naissante pour la systématique qu'apparaissent les premiers traités sacramentaires, et avec leurs essais de définition, la fixation du Septénaire[11]. Le premier ouvrage connu à avoir établi la liste de sept sacrements qui allaient devenir canoniques a été publié par un auteur anonyme aux environs de 1145 et s'intitulait « Sentences de la théologie ». La liste comprenait les cinq sacrements communs à tous les chrétiens et deux autres que tous ne partageaient pas. Cette distinction, ainsi que le chiffre sept, fut acceptée en une vingtaine d'années[12].

Les choses suivantes ne furent pas acceptées comme sacrements : la consécration monastique, l'onction royale, la consécration d'une église. D'où l'idée actuelle des « sacramentaux ». Le concept de sacrement, large et sans fixation précise, de l’Église ancienne, a cours jusqu'au douzième siècle. Au temps de la préscolastique, circulent encore des conceptions très variées sur le nombre des sacrements. Les évêques Fulbert de Chartres et Brunon de Wurtzbourg n'en comptent que deux, le baptême et l'Eucharistie. Bernard de Clairvaux, quant à lui, en voit dix (dont le lavement des pieds), le cardinal Pierre Damien douze (y compris l'onction royale), et d'autres varient entre ces grandeurs. Ce n'est qu'avec le goût de la scolastique naissante pour la systématique qu'apparaissent les premiers traités sacramentaires, et avec leurs essais de définition, la fixation du Septénaire (vers le milieu du douzième siècle)[11].

Au XVIe siècle, les controverses avec les protestants portaient sur de nombreuses questions, notamment sur le rôle de la papauté, du sacerdoce ministériel et, plus généralement sur le rapport entre l'Écriture et la Tradition, ce qui amenait à s'interroger sur l'origine et la nature des sacrements. Le concile de Trente fut convoqué pour répondre à ces interrogations et promouvoir des réformes dans l'Église.

Remove ads

Aujourd'hui

Le concile Vatican II a défini l’Église comme « étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain ». (Constitution dogmatique Lumen gentium, 1)[13].

Pour qu'un sacrement soit valide, la célébration du rite doit répondre à des conditions précises et en utilisant les formules sacramentelles fixées par les livres liturgiques[14].

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads