Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Arius (prêtre)

théologien et ascète chrétien De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Arius ou Arius d'Alexandrie (grec ancien : Ἄρειος), né dans les années 250 en Cyrénaïque et mort en 336 à Constantinople, est un presbytre, théologien et ascète chrétien dont le ministère se déroule à Alexandrie et dont la pastorale innovante est à l'origine de la doctrine qui porte son nom, l'« arianisme ».

La querelle au sujet de la Trinité, engendrée par ses positions durant le IVe siècle, a durablement influé sur le christianisme en contribuant à en définir le symbole de Nicée-Constantinople tandis que l'arianisme est devenu, pour les nicéens majoritaires, l'archétype de l'hérésie.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Malgré l'importance du personnage dans l'histoire du christianisme antique et du rôle que sa doctrine y a joué, la biographie d'Arius est obscure et composée d'éléments souvent contradictoires selon qu'ils émanent de ses détracteurs ou de ses soutiens.

Origines

Arius est né dans les années 250[1]. Selon plusieurs chercheurs il serait né aux alentours de 256 ou un peu plus tard[2], vraisemblablement en Cyrénaïque dont le clergé et la population lui seront d'un constant soutien[3], dans la Pentapole de Libye[4], peut-être à Ptolémaïs. Il est possible qu'il ait reçu à Antioche ou Nicodémie l'enseignement de Lucien d'Antioche — qui, subordinationiste, professe l'infériorité du Fils par rapport au Père — à l'instar d'Eusèbe de Nicomédie et d'autres personnalités du christianisme oriental[5] mais les indices d'une telle formation restent ténus[6] et il est possible qu'Arius ait cherché à associer son nom à celui de personnalités ecclésiastiques prestigieuses[7]. Les influences de l'aristotélicien Anatole de Laodicée, en Syrie, voire de son élève le néoplatonicien Jamblique, à Antioche ou Apamée, sont également parfois évoquées[6].

Arius apparaît clairement dans l'Histoire à Alexandrie au cours de la deuxième décennie du IVe siècle. Avant l'année 313, son parcours alexandrin reste largement hypothétique : il serait présent dans la ville depuis les premières années de la persécution des chrétiens qui, initiée par Dioclétien[8], dure environ dix ans, de 303 à 313[9], décennie durant laquelle il aurait montré du courage dans l'assistance à la communauté opprimée[10].

Durant cette période, il est ordonné diacre par l'évêque Pierre d'Alexandrie qui, fuyant la persécution, voit ses prérogatives en matière d'ordination reprises par Melitios de Lycopolis, ce qui crée un différend juridictionnel[9], dans lequel Arius aurait pris parti pour Melitios, une accusation rapportée par certains de ses détracteurs mais qui semble douteuse[11]. Arius, excommunié par Pierre, se serait ensuite réconcilié avec son successeur Achillas qui l'aurait alors ordonné « presbytre »[12]. D'après certains commentateurs[13], Arius et Alexandre d'Alexandrie se seraient portés candidats à la succession d'Achillas, une compétition qui, tournant à l'avantage du second, serait à l'origine de la rivalité des deux hommes[14].

Ministère alexandrin

Le thème de l’« ambition déçue » est récurrent dans la littérature des polémiques chrétiennes[14] et il apparaît qu'après sa nomination, Alexandre accorde à Arius l'autorité pour « exposer les Écritures », ce qui permet de faire remonter l'activité pastorale d'Arius au plus tard en 313[15]. Déjà dans la force de l'âge, celui-ci se voit confier la communauté chrétienne du nom de « Baucalis » probablement dans le quartier de l’emporion, au sein de laquelle, par son allure austère, son ascétisme et sa science[16], il gagne une grande considération[8] ainsi qu'une réputation de directeur de conscience[15] qui, combinées à ses qualités de prédicateur et de dialecticien, lui confèrent popularité et autorité[16].

Il a, en outre, pris l'habitude de mettre ses réflexions théologiques en vers et de les psalmodier à son auditoire qui retient facilement ces cantiques[17], un moyen efficace de vulgariser et diffuser ses idées[18] reprises par des matelots, des artisans et des voyageurs[19]. Cela singularise son ministère dans une ville qui connait une émulation entre différents prédicateurs[20]. Ainsi, d'après Épiphane, il reçoit l'allégeance d'un certain nombre de presbytres et de diacres alexandrins, et d'une communauté de vierges vivant dans l'ascèse, qui s'attachent à sa paroisse[15] ainsi que d'évêques comme celui de Ptolémaïs, Secundus de Ptolémaïs[2].

C'est fort de cette popularité, probablement vers 318 ou 319, à une époque où il n'existe pas de dogme formel concernant l'articulation entre les trois « personnes » de la Trinité, qu'une divergence doctrinale apparaît avec l'évêque Alexandre, particulièrement au sujet des relations entre le Père et le Fils[16]. Les positions d'Arius vont générer un courant chrétien appelé « arianisme » dont l'influence perdure dans certaines régions jusqu'au VIe siècle[21] voire au VIIe siècle[22] et qui deviendra l'archétype de la « déviation chrétienne »[23] et de l'hérésie[16].

Remove ads

Doctrine d'Arius

Résumé

Contexte

Les sources

De l'enseignement d'Arius, il ne demeure que les extraits, relatés par des tiers qui sont souvent des adversaires théologiques à ses idées — particulièrement Athanase d'Alexandrie —, ses propres écrits ayant été perdus ou détruits[24]. Ces fragments sont loin de représenter la pensée systémique d'Arius et, même dans le cas où ces extraits auraient été correctement transmis, on ne peut ni assurer qu'il s'agit de ses propres priorités théologiques, ni le nier[25].

Il existe trois textes relativement complets que l'on peut attribuer directement à Arius : une confession de foi adressée à Alexandre d'Alexandrie et signées d'Arius et de onze de ses partisans, datée d'environ 321[26], ensuite une missive adressée par le presbytre à Eusèbe de Nicomédie datée de la même époque[26], enfin une confession de foi adressée en 328 ou 335 à Constantin par Arius et son disciple Euzoios[25]. S'y ajoutent une quarantaine de vers « d'un raffinement et d'une concision qui dénotent un penseur de métier », rapportés — dans l'objectif de les fustiger[27]. — par Athanase[28] et constituant le reliquat d'un plus vaste mélange de prose, de vers et de chansons, aujourd'hui disparu, intitulé Thalie (en grec : Θάλεια, « Banquet »)[29].

La doctrine

À Alexandrie, Arius professe une doctrine que l'on peut résumer en quatre propositions principales[30] :

- le Dieu unique est non engendré : tout ce qui est en dehors de lui, est créé ex nihilo de par sa volonté ;

- le Logos est un intermédiaire entre Dieu et le monde, antérieur au monde matériel mais non éternel : il fut un temps où le Logos n'existait pas, où seul Dieu existait ;

- le Logos est donc créé[31], il est engendré mais cet engendrement doit s'entendre comme une filiation adoptive (Dieu inspire le Logos, le Christ, le Fils de l'Homme mais il est une créature naturelle et mortelle que Dieu a « pris sous son aile » : Arius tente ainsi, d'une part, de relayer les idées de Celse sur la conception adultérine du Christ, sans s'attaquer directement à sa conception virginale, et d'autre part à se protéger d'un engendrement du Christ par le Père dans un acte physiologique (voir concile d'Antioche, ci-après) ;

- le Logos est alors faillible par sa nature, mais sa droiture morale l'a gardé de toute chute : il est inférieur à Dieu, mais il est si parfait qu'aucune autre créature ne peut lui être supérieure.

Remove ads

La « crise » arienne

Résumé

Contexte

Alexandre d'Alexandrie et son secrétaire et fils spirituel Athanase d'Alexandrie professent d'autres théories en ce temps où le débat christologique est animé. La christologie d'Alexandre professe que « Le Fils est une incarnation du Dieu d'Israël ». Cette divergence entre l'évêque Alexandre et Arius, simple prêtre, aboutit vite à un rapport de force : Arius soutient que le « Fils » ayant été créé par le « Père », a pris naissance et n'est donc pas éternel, établissant ainsi une hiérarchie dans la relation Père-Fils, incompatible avec la doctrine d'Alexandre selon laquelle le Fils, éternel, immuable et de même nature que le Père, préexistait de toujours à son incarnation, et existera pour toujours après celle-ci.

Alexandre convoque donc un premier concile régional qui réunit sa centaine d'épiscopes en 318. Arius y est excommunié après avoir refusé de signer une profession de foi qui correspondait à une rétractation totale de sa théologie.

Synode de Bithynie

Arius se réfugie en Bithynie où il reçoit le soutien de l'évêque Eusèbe de Nicomédie, ville alors capitale de la Préfecture de Dioclétien dont dépendait Alexandrie. Proche de la cour dioclétienne, Eusèbe jouit d'une réputation d'érudit qu'il met dans la balance pour légitimer la doctrine d'Arius à une époque où le débat théologique est chose normale, aucune dogmatisation n'étant encore intervenue. Eusèbe motive d'autres prélats et, en vue d'atteindre un compromis, convainquent Arius d'écrire une profession de foi. Arius maintient la supériorité du Père sur le Fils et la non-éternité de ce dernier.

Ses vues sont déclarées acceptables par le concile de Nicomédie et l'excommunication prononcée précédemment par le concile d'Alexandrie est levée. C'est la première fois que le concile local d'une Eglise locale lève l'excommunication prononcée par une autre : procédure qu'interdira, en 325, le premier concile de Nicée.

Tentatives de solution de la crise

Ossius de Cordoue

L'empereur Constantin qui s'intéresse depuis longtemps au christianisme, garde auprès de lui un conseiller chrétien aux affaires spirituelles, Ossius de Cordoue, l'un des rares théologiens occidentaux de l'époque. Il le mandate pour enquêter sur les « querelles alexandrines ».

On est certain qu'il rencontra Alexandre et possiblement Athanase. On pense qu'il ne rencontra pas Arius car cela aurait pu être considéré comme une offense au puissant évêque. Toutefois, il s'embarque pour Antioche où Arius s'est réfugié. Il arrive pour la préparation du concile d'Antioche dans laquelle il compte bien intervenir.

Concile d'Antioche

En 325, Ossius propose à Arius un troisième brouillon de profession de foi, qu'il a probablement préparé avec Alexandre et Athanase, et qui est un compromis plus favorable à ceux-ci qu'à Arius, mais sans imposer à ce dernier une rétractation totale :

- Dieu est Dieu, unique créateur éternel, mais il n'y a qu'un seul Seigneur : son fils Jésus-Christ (en quoi la seigneurie se déplace du Père vers le Fils) ;

- Jésus est fils unique engendré et non créé ;

- Il existe depuis toujours, dès avant son incarnation (« engendrement » : on reconnaît l'influence de la théologie de Jean) ;

- Il est immuable et inaltérable (en quoi on reconnaît l'influence du néo-aristotélisme) ;

- Il est l'image non de la « volonté » (puisqu'il n'est pas « créé ») mais de l'existence même du Père.

S'ajoutent à la profession de foi une série d'anathèmes, c'est-à-dire de malédictions portées sur ceux qui seraient d'un avis différent. C'est la première fois que ce type de condamnation est utilisé.

Du fait de la présence d'Ossius, envoyé de l'empereur, de nombreux évêques ariens se sont excusés, Paulin de Tyr par exemple. Or Antioche est la métropole d'une région très étendue : la Cappadoce, le Liban avec Tyr, la Syrie, l'Arabie et les marches de la Perse. Ce territoire est vaste, mais ne compte pas encore énormément de chrétiens : les cultes antérieurs, dont beaucoup sont initiatiques, et le judaïsme sont encore très présents.

Il se trouve néanmoins 60 épiscopes pour signer la profession de foi d'Ossius et trois pour la rejeter : Théodore de Laodicée, Narcise de Néromias et Eusèbe de Césarée. Tous trois sont excommuniés et anathématisés. Ossius avait prévu que l'idée qu'Eusèbe de Césarée pût être excommunié ferait le tour du monde connu en un rien de temps, et il se doutait que cela nuirait à sa réputation et affaiblirait sa crédibilité de théologien. Mais le concile d'Antioche laisse une porte de sortie, prévoyant une prochaine réintégration, au concile d'Ancyre (aujourd'hui Ankara) qui procédera à l'élection du successeur de Philologion d'Antioche.

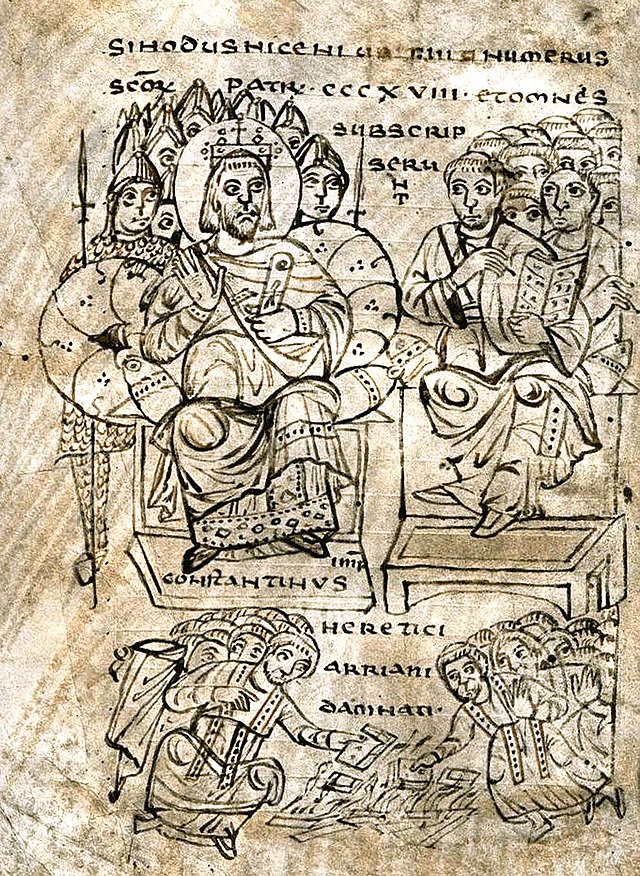

Le concile de Nicée

L'empereur Constantin surprend tout le monde en déplaçant le concile de 300 km, d'Ancyre à Nicée. Les 400 convocations pour le concile de Nicée doivent parfois rattraper en cours de route les épiscopes déjà partis pour Ancyre. À cette occasion, le concile, jusqu'ici local et destiné à régler des questions locales dans la vie d'une église, devient un concile œcuménique de toutes les Eglises et, par la même occasion, un tribunal qui condamnera Arius en 325. Les évêques présents y adoptent, à l'encontre d'Arius, le terme homoousios (traduit par consubstantialité) signifiant que le Fils est de même substance que le Père.

Bien qu'il soit anathématisé et exilé en Illyrie, Arius et sa doctrine connaissent un certain succès, notamment dans la province de Libye. En 330, Constantin envoie une lettre publique à Arius et à ses partisans[32].

Réintégration

Toutefois, il demeure soutenu par Eusèbe de Césarée et Eusèbe de Nicomédie. Arius voit finalement son exil annulé après avoir fait connaître son adhésion aux décisions du concile de Nicée, mais il s'agit sans doute d'un ralliement fictif, Arius ayant utilisé des formules théologiques volontairement très équivoques et ambiguës[33].

Toutefois, sur la base de l'acceptation formelle qu'il exprime du concile, un synode est convoqué à Jérusalem où il est décidé de réintégrer Arius au sein de l'Église nicéenne[34], ce à quoi semble s'opposer un évêque nicéen de Constantinople, soit Alexandre de Constantinople soit Paul de Constantinople[35]. À la suite de ce synode, Arius retourne à Alexandrie mais il y est très mal reçu par la population, une véritable émeute éclatant contre sa présence, ce qui le pousse à quitter la ville[36]. Constantin l'invite alors à venir à Constantinople en 336, où il présente à nouveau, devant l'empereur, une profession de foi apparemment conforme au concile de Nicée[37]. À la suite de cela, l'empereur invite l'évêque Alexandre de Constantinople à le recevoir en communion, mais Arius meurt probablement en 336[38], dans des conditions obscures[39], avant que la réconciliation ait pu être opérée[34].

Remove ads

Postérité

Dans l'Empire

En dépit de sa condamnation par le concile de Nicée, l'arianisme ne disparaît pas et séduit autant que le christianisme nicéen : Constantin se fit baptiser sur son lit de mort par un évêque arien, Eusèbe de Nicomédie[40]. Constance II, son fils et successeur ainsi que l'empereur Valens qui régnèrent sur l'Orient furent également ariens, et la controverse trinitaire se poursuivra pendant plus de cinquante ans, jusqu'au concile de Constantinople en 381.

Aux frontières de l'Empire

La prédication de l'évêque arien Wulfila (311-383) entraîna la conversion à l'arianisme des peuples germains. Le dernier roi germain de confession arienne est Rodoald : son successeur, Aripert, est celui qui tentera de développer le christianisme nicéen chez les Lombards.

Remove ads

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads