Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Enfeu

type de sépulture De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

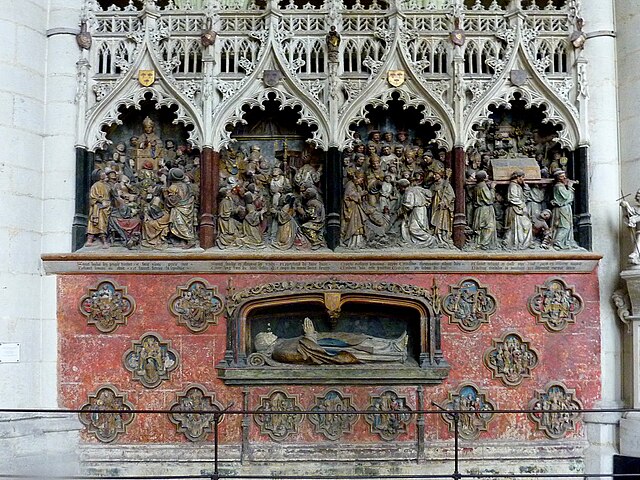

Un enfeu (du latin infodere, « enterrer »), désigne une niche funéraire pratiquée dans les murs pour abriter un tombeau. Cette case funéraire correspond le plus souvent à l'espace aménagé en surélévation par rapport au sol d'un édifice religieux (église, cimetière, galeries du cloître). Dérivée de l'arcosolium antique, cette niche à fond plat ou légèrement incliné était généralement réservée aux dignitaires laïcs ou ecclésiastiques qui manifestaient une volonté de transmettre une mémoire politique ou spirituelle. Elle comportait généralement un gisant, une pierre tombale, un sarcophage, voire une urne funéraire ou une simple dalle sans inscription. Aujourd'hui, dans le cadre d'obsèques par inhumation, l'enfeu est un espace dans le cimetière qui reçoit un ou plusieurs cercueils, et correspond au columbarium en sépulture cinéraire.

Remove ads

Étymologie

Déverbal du verbe enfouir, le terme enfeu, depuis le Moyen Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, ne s'applique qu'au caveau creusé dans le sol pour recevoir les dépouilles mortelles[1].

Description

Résumé

Contexte

Un enfeu, en tant qu'édifice funéraire, peut être superposé à un autre, voire à plusieurs autres. Il est couronné d'une arcature en plein cintre, d'une arcade gothique ou d'une voûte d'ogive et parfois surmonté de pignons ou de gables. Le plafond peut être plat ou à voûtes d'ogive et parfois à clé pendante. Des gisants peuvent figurer en dessous ou au-dessus, ces sculptures funéraires reposant sur un socle en forme de sarcophage ou de lit de parade, surmonté d'une dalle funéraire. Plusieurs niches aménagées sur son pourtour ou bas-reliefs sculptés (médaillons) peuvent montrer le défunt à différents moments de sa vie. Des représentations de saints peuvent aussi y figurer, ainsi que des ex-voto. Le soubassement ou la peinture murale sont parfois animés par des pleurants.

Parfois était encastrée et scellée dans la dalle une lame de cuivre et de bronze incisée, servant de support à une figuration gravée ou en bas-relief du défunt[2].

Le droit d'enfeu, comme le droit de sépulture dans l'église, n'était pas réservé qu'aux familles nobles. Certains bourgeois obtenaient ce droit, moyennant le versement à la fabrique d'une rente annuelle (payable en numéraire ou parfois en grains) dont le montant variait selon le lieu de l'inhumation. Les droits d'enfeu et de sépulture entraînaient des abus (des familles sans aucun droit faisant construire des enfeus ou des caveaux dans les églises, avec la connivence du clergé paroissial), ce qui suscitait fréquemment des procès et l'intervention des évêques[3],[4].

Remove ads

Enfeus contemporains

Palliatif du manque de place dans les cimetières actuels, certaines communes développent des produits industriels, tels les caveaux prêts à poser, ou, plus sophistiqués, des infrastructures surélevées et parfois enterrées, en éléments préfabriqués (caveaux), appelées enfeus[5].

Ces enfeus en concessions sont généralement construites en enfilade. Les enfeus sont aussi une solution d’inhumation là où les sols très rocailleux rendent difficile le creusement d'une tombe[6].

Galerie

- Enfeu de Gérard de Conchy, avec son gisant disposé sous un dais et un fronton à fleurons orné d'un médaillon trilobé, cathédrale Notre-Dame d'Amiens.

- Enfeu Renaissance avec gisants début XVIe siècle à l'église de Forcelles-Saint-Gorgon (Meurthe-et-Moselle).

- Enfeu classique 1643 de Mgr Henri de Sponde à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse (Haute-Garonne).

- Enfeu gothique de l'archiprêtre Tavernier, réalisé au XIVe siècle et restauré au XIXe siècle, de la basilique de Saint-Quentin

- Enfeu au soubassement décoré d'une frise de quadrilobes et surmonté d'un niche en arcade trilobée dans une voussure à deux rouleaux.

- Enfeu du XVIIe siècle du ban de Croatie Tamás Erdődy (1558-1624) en la cathédrale de Zagreb (Croatie).

- Enfeu de Gervais de Larchamp, mort en 1405. Crypte de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux.

- Enfeu du sculpteur Pietro Tenerani en la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs de Rome (1869).

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads