Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Groupe local

ensemble de galaxies auquel appartient la Voie lactée De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le Groupe local de galaxies[1], ou plus simplement le Groupe local[2], est le groupe de quelque 88 galaxies auquel appartient la Voie lactée[3],[4],[5]. Son diamètre est d’environ 3 Mpc (∼9,78 millions d'al). Le Groupe local semble être un représentant typique des groupes de galaxies qui se trouvent dans l’Univers. Il possède à peu près tous les types usuels de galaxies, à l’exception des galaxies elliptiques géantes, qui ne sont jamais présentes dans des structures aussi petites. Le Groupe local fait partie du superamas de la Vierge.

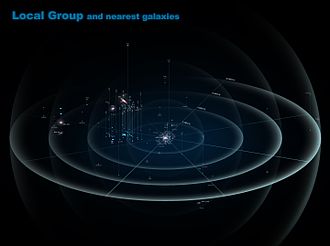

Voici une localisation des principales galaxies du Groupe local :

Remove ads

Historique

Résumé

Contexte

D'après l'historien des sciences américain Steven J. Dick[6], l'expression « Groupe local » est due à l'astronome allemand Walter Baade, qui l'utilisa en 1935 dans une publication relative à l'amas globulaire NGC 2419[7].

L'expression est reprise, dès 1936, par l’astronome américain Edwin Hubble, dans le chapitre VI de son ouvrage The Realm of Nebulae[8]. Hubble recense huit galaxies (la Voie lactée, le Grand Nuage de Magellan, le Petit Nuage de Magellan, la galaxie d'Andromède (M31), M32, NGC 205, la galaxie du Triangle (M33), la galaxie de Barnard (NGC 6822) et IC 1613) et trois membres potentiels (IC 10 ainsi que NGC 6946 et IC 342). Alors que l'appartenance d'IC 10 au Groupe local sera établie en 1996[9], celle d'IC 342 sera réfutée en 2000[10].

D'après Dick, c'est Baade qui utilisa, le premier, en 1944, l'expression « Groupe local de galaxies », dans une publication établissant l'appartenance au Groupe local de la galaxie irrégulière NGC 147 et de la galaxie naine sphéroïdale NGC 185[11].

En 1963, Baade porte à dix-huit le nombre de galaxies du Groupe local, en ajoutant à la liste les galaxies du Dragon (Draco), du Fourneau (Fornax), du Lion I (Leo I), du Lion II (Leo II), du Sculpteur (Sculptor) et de la Petite Ourse (Ursa Minor) ainsi que la galaxie IC 5152[12] qui en sera exclue en 1999[13].

Entre 1963 et 2000, la découverte de plusieurs galaxies naines fait passer le nombre à 38, avec un taux de découverte à peu près constant de quatre galaxies par décennie[réf. nécessaire].

Le nombre exact de galaxies du Groupe local est incertain du fait des difficultés de détection de ses membres les moins lumineux et de l’incertitude sur l’extension physique réelle du Groupe local[réf. nécessaire].

Fin 2024, 88 galaxies satellites confirmées appartiennent au Groupe local, réparties entre 49 satellites de la Voie lactée et 39 satellites de M31. On décompte aussi 15 autres galaxies candidates : 14 pour la Voie lactée et une pour M31[14].

Cette classification peut être affinée en satellites de satellites. On pense que le Grand Nuage de Magellan héberge sept des satellites de la Voie lacté et que la galaxie du Triangle (M33) est l'hôte probable d'une galaxie satellite de M31 (Andromède XXII, aussi appelée Triangle I) et d'une galaxie satellite candidate (Pégase VII).

Certains objets candidats découverts ne peuvent être classés ni comme des galaxies naines, ni comme des amas globulaires sur la base de la relation taille-luminosité et leur rapport masse/luminosité. La présence d'une masse dynamique élevée à partir de mesures supplémentaires (par exemple, une spectroscopie de l'objet), indiquant un rapport masse/lumière important et la présence d'un halo de matière noire, est essentielle pour déterminer leur nature[14].

Pour certains objets candidats, comme Ursa Major III/UNIONS 1[15], le suivi spectroscopique reste peu concluant en raison de son faible nombre d'étoiles (environ 20, pour une masse stellaire de 16+6

−5 M☉) et des incertitudes de sa vitesse radiale, ce qui rend difficile la confirmation de la présence d'un halo de matière noire.

En ce qui concerne leur morphologie, les galaxies satellites sont réparties en plusieurs types : les galaxies irrégulières (Grand Nuage de Magellan, Petit Nuage de Magellan), les galaxies spirales (M33), ainsi que les galaxies naines elliptiques, les galaxies naines quiescentes et les galaxies naines sphéroïdales (en anglais, dwarf spheroidal galaxy, (dSph)). De plus, les découvertes de systèmes très faiblement lumineux au cours des deux dernières décennies ont conduit à un nouveau « type » de galaxie, celui des galaxies naines ultra-pâles (en anglais, ultra-faint dwarf galaxy, UFD) qui peuplent l'extrémité faible de la fonction de luminosité des galaxies. Certaines de ces classifications sont plus pratiques que physiques et ne doivent pas être interprétées comme définissant toujours des galaxies naines aux propriétés fondamentalement différentes[14].

Le cas de Ursa Major III/UNIONS 1[15] remet en question la définition d'une galaxie, notamment le niveau minimum de luminosité qu'elle doit avoir, le cas échéant. Cette question a divisé la communauté scientifique à plusieurs reprises au début du XXe siècle. Au début des années 2010, les astronomes Willman et Strader ont proposé une définition qui ne dépend pas d'un modèle de matière noire froide de l'Univers et ont proposé les critères requis par un système pour être considéré comme une galaxie, ainsi définie : « Une galaxie est un ensemble d'étoiles liées gravitationnellement dont les propriétés ne peuvent pas être expliquées par une combinaison de baryons et les lois de la gravité de Newton[16]. » Les astronomes Forbes et Kroupa ont quant à eux spécifié en 2013 des critères additionnels[17]. Le premier critère suivant est un critère dynamique, c'est-à-dire que les étoiles sont sans collision, soumises au champ gravitationnel général du système. Cela peut être quantifié utilement à l'aide du temps de relaxation (par interactions ou rencontres) à deux corps (en anglais, the two-body relaxation time). Avec ces trois critères, les amas globulaires sont effectivement exclus de la définition d'une galaxie, comme c'est le cas de Omega Centauri, Segue 1 et de la galaxie naine de la Chevelure de Bérénice.

Le temps de relaxation par interactions à deux corps est un concept crucial dans la dynamique stellaire, en particulier dans le contexte des rencontres gravitationnelles entre étoiles. Il décrit le temps qu'il faut pour que l'orbite d'une étoile soit modifiée de manière significative en raison de l'interaction gravitationnelle avec une autre étoile. Ce temps peut varier en fonction du nombre d'étoiles impliquées dans la rencontre et des caractéristiques du système stellaire. Par exemple, dans les amas globulaires, le temps de relaxation par interactions à deux corps est estimé à environ 109 ans, ce qui rend ces systèmes collisionnels. En revanche, les galaxies sont généralement considérées comme « sans collision » en raison de leurs échelles de temps plus grandes par rapport au temps de relaxation par interactions à deux corps[18]. Amandine Doliva-Dolinsky et al. résume ce cirière additionnel au fait que les galaxies naines doivent avoir formé des étoiles sur une période suffisamment longue (de l'ordre du milliard d'années)[14].

Cependant, les naines ultra-compactes (et peut-être les amas globulaires les plus massifs) seraient classées comme des galaxies. Bien que cela puisse en satisfaire certains, pour Forbes et Kroupa un quatrième critère serait nécessaire pour exclure ces objets. Ils suggèrent un critère fondé sur la taille, par exemple un rayon effectif supérieur à 100 pc.

Remove ads

Caractéristiques

Résumé

Contexte

Les membres les plus massifs du Groupe local sont trois grandes galaxies spirales, par ordre décroissant : la galaxie d’Andromède (M 31), la Voie lactée et la galaxie du Triangle (M33), chacune possédant son propre système de galaxies satellites.

Sous-groupe de la Voie lactée

Autour de la Voie lactée, formant le Sous-groupe local, gravitent 49 galaxies satellites et 14 galaxies candidates (connus fin 2024), les quatre premières par ordre de taille étant le Grand Nuage de Magellan, le Petit Nuage de Magellan, la galaxie naine du Sagittaire et la galaxie naine de la Coupe 2. Le sous-groupe local comprend également, notamment, par ordre alphabétique, Antlia 2, la galaxie naine du Bouvier, la galaxie naine de la Carène, la Galaxie naine de la Chevelure de Bérénice, Centaure I, les galaxies naines du Grand Chien, du Dragon, Dragon II, Éridan II, Éridan IV, du Fourneau, Grue I, Grue II, la galaxie naine d'Hercule, les galaxies naines Horloge I, du Lion I, du Lion II, la galaxie naine de la Grande Ourse I, les galaxies naines de la Grande Ourse II, de la Petite Ourse, Pégase III, Pégase IV, Peintre I, Phénix II, Poissons II, Réticule II, la galaxie naine du Sextant, du Sculpteur, du Toucan II, Toucan IV, de la Vierge I, Triangulum II et Willman 1. La galaxie naine du Grand Chien est la plus proche de la nôtre, à environ 25 000 années-lumière de distance. La galaxie naine du Verseau 2 est quant à elle située hors du halo de la Voie lactée[19].

Des amas stellaires gravitent égaiement autour de la Voie lactée : Des I, Éridan III, Kim 2 et Toucan V.

Sous-groupe de M31

Le sous-groupe d'Andromède comprend, à la fin 2024, 39 galaxies satellites, dont M32, M110, NGC 147, NGC 185, la galaxie naine irrégulière IC 10[20], ainsi que notamment les galaxies naines sphéroïdales suivantes : Andromède I, Andromède II, Andromède III, Andromède V, Andromède VI, Andromède VII (galaxie naine sphéroïdale de Cassiopée), Andromède IX, Andromède X, Andromède XIII, Andromède XIV, Andromède XV, Andromède XVI (Pisces V) Andromède XVII, Andromède XVIII, Andromède XIX, Andromède XX, Andromède XXI, Andromède XXII (Poissons VI, Triangle I), Andromède XXVII, Andromède XXX (Cassiopée II), Andromède XXXI (Lézard I), Andromède XXXII (Cassiopée III), Andromède XXXIII (Persée I) et Andromède XXXIV (Pégase V).

Sous-groupe de M33

Le sous-groupe de la galaxie du Triangle, bien que considéré comme faisant partie intégrante du sous-groupe d’Andromède, possède sa propre autonomie en décrivant une orbite très large autour de M31. Le système se compose de M33, la troisième plus grande du Groupe local et deux satellites possibles : Andromède XXII/Triangle I et la galaxie naine des Poissons.

Galaxies libres

D'autres galaxie membres du Groupe local sont isolées et gravitationnellement indépendantes de la Voie lactée ou d'Andromède, notamment : la galaxie naine de la Baleine, située à près de 756 kpc du centre de la Voie lactée et 681 kpc de celui de la galaxie d'Andromède, la galaxie de Wolf-Lundmark-Melotte, située à environ 930 kpc de la Voie lactée, la galaxie IC 1613[21], la galaxie NGC 6822, également appelée la galaxie de Barnard, ainsi que la galaxie naine du Verseau et la galaxie naine du Toucan[22].

Galaxies périphériques

À la périphérie du Groupe local, situées à une distance d'environ 1,3 Mpc (∼4,24 millions d'al), on trouve la galaxie NGC 3109, la galaxie du Sextant A et la galaxie du Sextant B, proches de l'amas de la Vierge[23],[21].

À une distance plus éloignée encore d'environ 2 Mpc (∼6,52 millions d'al), mais faisant bien partie du Groupe local, on trouve deux galaxies naines sphéroïdales isolées (dSph), KKR25[24] et KKs 3.

Galaxies des confins

Concernant Andromède IV, des mesures effectuées en 2000 à l'aide du télescope spatial Hubble la place plutôt entre 16 et 26 millions d'années-lumière, ce qui en ferait un objet largement extérieur au Groupe local.

Remove ads

Membres

Résumé

Contexte

La liste suivante énumère les membres du Groupe local, classés par distance croissante de la Terre.

Autres objets notables

Remove ads

Avenir du Groupe local

Le Groupe local subira, au cours des dix prochains milliards d’années, la coalescence des deux principales galaxies qui le composent, la Voie Lactée et la galaxie d'Andromède (M31), pour former une galaxie elliptique géante. Les galaxies proches, comme celle du Triangle (M33), deviendront les satellites de la grande galaxie finale.

Localisation dans l'Univers

Le Groupe local forme un ensemble considéré comme typique de quelques dizaines de galaxies. Cet ensemble interagit faiblement avec ses voisins, tels le groupe IC 342/Maffei, le filament du Sculpteur ou le nuage des Chiens de Chasse. Tous sont situés en périphérie d'un amas de galaxies relativement massif, appelé amas de la Vierge (parfois, quoique rarement, appelé « Amas local »). L'amas de la Vierge est lui-même le centre d'une structure plus vaste, le superamas de la Vierge (ou Superamas local). L'appartenance au sens strict du Groupe local à l'amas de la Vierge est ambiguë du fait de sa distance à celui-ci. Le Groupe local s'éloigne aujourd'hui de l'amas de la Vierge (du fait de l'expansion de l'Univers), mais il n'est pas exclu que la proximité de ce dernier et la masse du Superamas local dans sa totalité soient à terme suffisantes pour retenir le Groupe local et le faire tomber sur lui.

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads