Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Pierre-Joseph Cambon

politicien français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

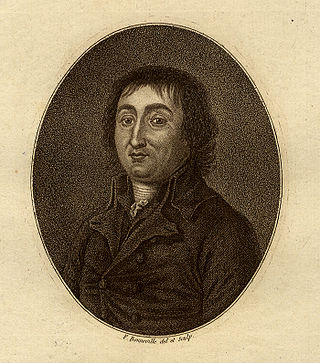

Pierre-Joseph Cambon, né le à Montpellier (département de l'Hérault), mort le à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique, région de Bruxelles-Capitale)[1], est un homme d'affaires et un homme politique de la Révolution française.

Il siège à l'Assemblée nationale législative et à la Convention nationale entre 1791 et 1795. Il vote la mort de Louis XVI, se spécialise dans les questions économiques et siège au Comité de Salut public.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Origines familiales

Pierre-Joseph Cambon est issu d'une famille de la bourgeoisie industrielle du Languedoc. Son père, Joseph-Gaspard Cambon, est à la tête d'une manufacture d'indiennes implantée à Bordeaux, à Cholet et à Montpellier, et cède ses affaires à ses fils en 1785[1].

Suppléant à la Constituante

En 1789, Pierre-Joseph Cambon est élu représentant suppléant du tiers état pour la sénéchaussée de Montpellier. Il n'est pas appelé à siéger à l'Assemblée nationale constituante[2].

Mandat à la Législative

La France devient une monarchie constitutionnelle en application de la constitution du 3 septembre 1791.

Le même mois, Pierre-Joseph Cambon est élu député du département de l'Hérault, le premier sur neuf, à l'Assemblée nationale législative[3].

Il siège sur les bancs de la gauche de l'Assemblée. En février 1792, il vote en faveur de la mise en accusation de Bertrand de Molleville, le ministre de la Marine[4]. En avril, il vote pour que les soldats du régiment de Châteauvieux, qui s'étaient mutinés lors de l'affaire de Nancy, soient admis aux honneurs de la séance[5]. En août, il vote en faveur de la mise en accusation du marquis de La Fayette[6].

La monarchie prend fin à l'issue de la journée du 10 août 1792 : les bataillons de fédérés bretons et marseillais et les insurgés des faubourgs de Paris prennent le palais des Tuileries. Louis XVI est suspendu et incarcéré, avec sa famille, à la tour du Temple.

Mandat à la Convention

En septembre 1792, Pierre-Joseph Cambon est réélu député de l'Hérault, le premier sur neuf, à la Convention nationale[7].

Le Comité des finances

Cambon se spécialise dans les questions économiques. Le 10 octobre 1792, il est élu membre du Comité des finances[8]. Le 24 août 1793, il présente le projet de Grand-livre de la dette publique pour y « inscrire et consolider la dette publique non viagère »[9]. Le 2e sans-culottide an II (le 18 septembre 1794), il fait décréter la suppression du budget des cultes[10] :

Article Premier : La République Française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte.

Le Comité de Salut public et le président de la Convention

Cambon prend une part active aux institutions de la Convention :

- Le 4 janvier 1793, en tant que membre du Comité des finances, il est élu membre du Comité de défense générale, aux côtés de Joseph Defermon (député d'Ille-et-Vilaine) et de Jean-Joseph Johannot (député du Haut-Rhin)[11].

- Le 7 avril, il est élu membre du Comité de Salut public, le quatrième sur neuf, par 278 voix[12]. Il sort du Comité le 10 juillet[13].

- Le 19 septembre, il est élu président de la Convention et ses secrétaires sont Grégoire Jagot (député de l'Ain), Jean-Antoine Louis (député du Bas-Rhin), Philippe-Laurent Pons (député de la Meuse) et Jean-Henri Voulland (député du Gard)[14].

Le député de la Plaine

Cambon siège sur les bancs de la Plaine, mais est proche des rangs de la Montagne. Lors du procès de Louis XVI, il vote la mort, et rejette l'appel au peuple et le sursis à l'exécution de la peine[15]. Le 13 avril 1793, il est absent lors du scrutin sur la mise en accusation de Jean-Paul Marat[16]. Le 28 mai, il vote contre le rétablissement de la Commission des Douze[17].

La chute de Robespierre

Cambon prend une part active à la chute de Robespierre.

Le 8 thermidor an II (le 26 juillet 1794), Maximilien de Robespierre critique la gestion financière de Cambon et le décret sur les rentes viagères. Initialement, son discours inculpait plusieurs membres du Comité des finances[18] :

Quels sont les administrateurs suprêmes de nos finances ? Des brissotins, des aristocrates et des fripons connus : ce sont les Cambon, les Mallarmé, les Ramel, ce sont les compagnons et les successeurs de Chabot, de Fabre et de Jullien.

Cambon prend la parole après le discours de Robespierre pour défendre sa gestion de l'économie et déclare[19] :

Il est temps de dire la vérité tout entière : un seul paralysait la volonté de la Convention nationale ; cet homme est celui qui vient de faire le discours, c'est Robespierre ; ainsi jugez.

L'historien François Hincker insiste sur la divergence d'opinions à propos du décret sur les rentes viagères entre Cambon et Robespierre comme facteur de la crise du 9 thermidor[18]. L'historien Guy Antonetti affirme que « l’athéisme et le laïcisme de Cambon s’agaçaient du déisme de Robespierre »[1].

La réaction thermidorienne

Bien qu'il ait pris part à la chute de Robespierre, Cambon est compris dans la réaction thermidorienne et siège parmi les « derniers Montagnards ».

Dans ses mémoires, Marc Antoine Baudot (député de Saône-et-Loire) écrit[20] :

Cambon avait aidé prodigieusement à renverser Robespierre, bien plus même que Tallien, quoi qu'il en ait dit. Lorsque Cambon vit les massacres de la réaction et le triomphe de la corruption et des pervers, son âme toute républicaine ne put y tenir. Il s'écria un jour [...] : « Oui, j'aurais dû me faire guillotiner ce jour-là plutôt que de me trouver aujourd'hui l'appui d'une journée qui amena tant de forfaits ».

Alphonse Martainville critique la gestion financière de Cambon dans la presse royaliste de l'an III[21] :

La langue s'enrichit de jour en jour. Jadis on disait : escroquer une montre, un porte-feuille. Depuis on dit Brissoter ; aujourd'hui on dit Camboniser. L'étymologie de cette expression est parfaitement choisie.

Le 3 frimaire an III (le 23 novembre 1794), lors du scrutin sur la mise en accusation de Jean-Baptiste Carrier (député du Cantal), Cambon suit l'opinion de Pierre Joseph Duhem (député du Nord) et de Didier Thirion (député de la Moselle)[22],[23] :

La Convention appréciera sans doute, dans l’acte d’accusation qui sera rédigé, quel est le degré de confiance qu’on doit accorder, en révolution, à des dépositions contre ceux qui ont été investis de pouvoirs illimités [...].

Lors de l'insurrection du 12 germinal an III (1er avril 1795), alors que les anciens membres du Comité de Salut public (Barère, Billaud-Varenne et Collot d'Herbois) sont décrétés de déportation, Cambon signe la demande d'appel nominal[22]. Il est décrété d'arrestation le 16 germinal (le 5 avril) mais se soustrait à son jugement. Il bénéficie de l'amnisitie votée lors de la clôture de la Convention. Il retourne à la vie privée sous le Directoire.

La Restauration et l'exil

En 1815, durant les Cent-Jours, Pierre-Joseph Cambon est élu député et siège à la Chambre des représentants. Il est frappé par la loi du 12 janvier 1816 qui condamne à l'exil les députés qui ont voté la mort de Louis XVI et qui ont soutenu le retour de Napoléon Ier.

Il part alors pour la Belgique et meurt en exil près de Bruxelles le , sans descendance malgré son mariage avec Mlle Hotteringe[24]. On a de lui un grand nombre de discours et de rapports sur des matières politiques.

Remove ads

Hommages

- À Paris, la rue Cambon, où siège aujourd'hui la Cour des comptes, a été désignée en guise d'hommage posthume.

- À Montpellier, la municipalité lui rend hommage en nommant « rue Joseph-Cambon » une rue de son centre historique (l’Écusson) (43° 36′ 33,52″ N, 3° 52′ 30,37″ E).

- À Saint-Jean-de-Védas, propriétaire du domaine du Terral au début du XIXe siècle, « l’allée Joseph-Cambon » lui rend hommage (43° 35′ 02,09″ N, 3° 49′ 52,25″ E).

Remove ads

Citation

« Quand on aura ruiné la Belgique, quand on les aura mis au même point de détresse que les Français, ils (les Belges) s'associeront nécessairement à leur sort (celui des Français). Alors on les admettra comme membres de la République avec l'espoir de conquérir toujours devant soi avec le même genre de politique ». (, au général Charles François Dumouriez[25],[26],[27].)

Source

- « Pierre-Joseph Cambon », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition]

- Cet article comprend des extraits du Dictionnaire Bouillet. Il est possible de supprimer cette indication, si le texte reflète le savoir actuel sur ce thème, si les sources sont citées, s'il satisfait aux exigences linguistiques actuelles et s'il ne contient pas de propos qui vont à l'encontre des règles de neutralité de Wikipédia.

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads