Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Occupation syrienne du Liban

occupation syrienne du Liban de 1976 à 2005 De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

L'occupation syrienne du Liban a duré du 31 mai 1976, débutant par l'intervention syrienne dans la guerre civile libanaise, jusqu'au 30 avril 2005. Cette période a vu une influence militaire et politique syrienne significative sur le Liban, affectant sa gouvernance, son économie et sa société. L'occupation a pris fin après des pressions internationales intenses et l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri.

L'héritage de l'occupation continue d'influencer les relations libano-syriennes et la dynamique politique interne du Liban.

Remove ads

Résumé

Résumé

Contexte

En janvier 1976, la Syrie proposa de restaurer les limites de la présence des guérilleros palestiniens au Liban à celle d'avant le déclenchement de la guerre civile. Cette proposition fut accueillie favorablement par les Maronites, mais rejetée par les guérilleros palestiniens[1]. En octobre 1976, lors d'une réunion de la Ligue arabe, la Syrie accepta un cessez-le-feu, et la Ligue décida d'étendre une petite force de maintien de la paix arabe en une plus grande Force de dissuasion arabe, principalement composée de troupes syriennes, légitimant ainsi l'intervention syrienne avec un soutien financier de la Ligue arabe[2]. Tout au long de l'occupation, le régime Assad a promu l'idée de la Grande Syrie, prenant des mesures pour intégrer le Liban à la Syrie[3].

À la fin de la guerre civile en 1989, le Liban était divisé entre deux administrations rivales : une militaire dirigée par Michel Aoun à Beyrouth Est et une civile sous Selim el-Hoss à Beyrouth Ouest, soutenue par la Syrie. Aoun s'opposait à la présence syrienne, se référant à la résolution 520 du Conseil de sécurité de l'ONU de 1982[4]. La « guerre de Libération » éclata en mars 1989, entraînant la défaite et l'exil d'Aoun. En 1991, le Liban et la Syrie signèrent le traité de « Fraternité, de coopération et de coordination », légitimant la présence militaire syrienne et attribuant à la Syrie la « responsabilité de protéger le Liban contre les menaces extérieures ». Plus tard cette année-là, un pacte de défense et de sécurité fut adopté entre les deux pays[5].

Après l'adoption de la résolution 1559 du Conseil de sécurité des Nations unies et l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri en 2005, impliquant apparemment la Syrie, un soulèvement public connu sous le nom de révolution du Cèdre eut lieu. La Syrie acheva son retrait du Liban le 30 avril 2005[6]. Le 18 août 2020, un tribunal spécial soutenu par l'ONU trouva un membre du Hezbollah coupable de l'assassinat de Hariri, mais le doute persiste quant à l'implication syrienne[7].

Remove ads

Contexte

Résumé

Contexte

La présence militaire syrienne au Liban a été instaurée pendant la Guerre civile libanaise, qui a commencé le 13 avril 1975.

Le paysage géopolitique du Moyen-Orient a été redéfini par les conflits et guerres de juin 1967 et d'octobre 1973. La victoire retentissante d'Israël en 1967, aggravée par son occupation du Sinaï, de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du Golan, a porté un coup catastrophique au président égyptien Gamal Abdel Nasser et à l'idéologie panarabiste. La guerre de 1973 a été accompagnée de tensions entre superpuissances et d'une implication directe des États-Unis dans la résolution du conflit[8].

Depuis le début du conflit entre les États arabes et l'État d'Israël, le Liban s'est retrouvé coincé entre Israël et la Syrie, ses voisins plus puissants et belliqueux[9]. Le Liban lui-même est touché par les différentes affinités confessionnelles et par la politique régionale et mondiale[9].

Le Liban est entré dans une guerre civile brutale et complexe en 1975, entre les milices chrétiennes libanaises (connues sous le nom de Droite libanaise) et les milices palestiniennes, ainsi que les milices libanaises majoritairement non chrétiennes (souvent appelées Gauche libanaise)[10].

En janvier 1976, sa proposition de restaurer les limites de la présence des guérilleros palestiniens au Liban, qui avaient existé avant le déclenchement de la guerre civile, a été accueillie favorablement par les Maronites et les musulmans conservateurs, mais rejetée par les guérilleros palestiniens et leurs alliés druzes et gauchistes libanais. Les interventions syriennes ont eu lieu en réponse aux appels des dirigeants maronites, qui étaient attaqués par les gauchistes et les palestiniens[2]. Après une confrontation avec le leader des Forces libanaises Bachir Gemayel, la relation entre les forces syriennes et les dirigeants maronites s'est détériorée. En 1977, les tensions sont devenues hostiles, et sont passées à un conflit ouvert entre les deux parties.

Simultanément, la Syrie était préoccupée par la faiblesse militaire du Liban, car cela représentait un danger dans leur lutte avec Israël. Reconnaissant qu'ils étaient vulnérables aux attaques, la Syrie est passée de la médiation à une intervention indirecte en soutenant les groupes guérilleros, puis à l'engagement de troupes syriennes au Liban[11].

Remove ads

Invasion syrienne du Liban

Résumé

Contexte

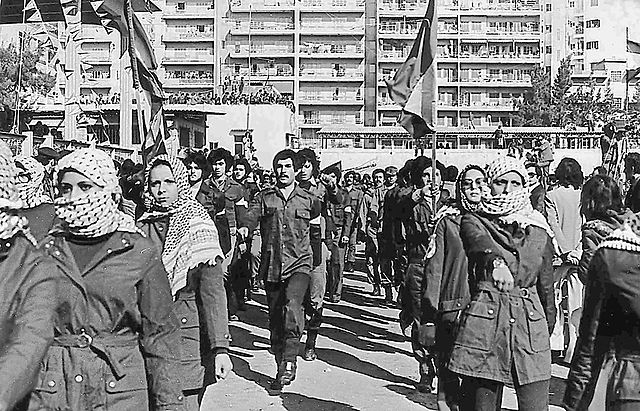

Le 31 mai 1976, l’Armée syrienne envahit le Liban avec 2 000 soldats et 60 tanks dans une offensive en trois volets[12]. La première colonne marcha vers le sud à travers le Chouf en direction de Sidon, où elle fut arrêtée par les forces de l'OLP[12]. La deuxième colonne se dirigea vers l'ouest le long de l'axe Beyrouth-Damas, avant d’être stoppée à Beyrouth. Une autre colonne se dirigea vers le nord à travers la vallée de la Békaa, puis se dirigea vers l'ouest en direction de Tripoli, où elle fut stoppée par les forces chrétiennes[12]. L'offensive fut stoppée le 10 juin[13]. Dans son discours public du 20 juillet, Hafez al-Assad prônait l'idée de la Grande Syrie, déclarant :

« La Syrie et le Liban ne sont qu’un seul état et un seul peuple... et ont des intérêts communs et une histoire partagée. »[14]

Une deuxième offensive syrienne à la mi-octobre 1976 réussit à capturer tout le Liban central ainsi que certains des centres urbains les plus importants du pays[13]. L'hostilité entre Syrie et Israël fit du Liban le terrain de jeu « idéal », étant situé stratégiquement comme une zone tampon entre le nord d'Israël et la Syrie occidentale. Étant donné la proximité de la Syrie et ses liens géographiques avec le Liban, dans ce qui était connu sous le nom de Grande Syrie, la Syrie a toujours été intéressée par la politique intérieure libanaise[11].

L'implication syrienne dans les combats entre diverses milices libanaises qui ont éclaté autour du début de l'année avait été précédemment limitée à des actions tactiques menées par des portions de l'Armée de libération de la Palestine sous la supervision de Damas. Autour du 4 avril, ces efforts furent renforcés par un quasi-blocus des ports du Liban par les forces navales syriennes, prétendument pour empêcher les factions combattantes de recevoir des réapprovisionnements en armes et en munitions. Les forces armées syriennes, avec des unités d'infanterie régulières et blindées, entrèrent sur le territoire libanais moins d'une semaine plus tard[15].

Remove ads

Période d'occupation

Résumé

Contexte

En octobre 1976, la Syrie avait affaibli de manière significative les gauchistes et leurs alliés palestiniens, mais lors d'une réunion de la Ligue arabe, elle fut contrainte d'accepter un cessez-le-feu. Les ministres de la Ligue décidèrent d'étendre une petite force arabe de maintien de la paix déjà présente au Liban. Elle devint une grande force de dissuasion composée presque entièrement de troupes syriennes. L'intervention militaire syrienne fut ainsi légitimée et reçut des subventions de la part de la Ligue arabe pour ses activités[2],[16].

À la fin des années 1980, le général Michel Aoun fut nommé président du Conseil des ministres par le président Amine Gemayel, une décision controversée puisque Aoun était un chrétien maronite et que ce poste était, selon la convention non écrite, réservé à un musulman sunnite. Les ministres musulmans refusèrent de servir dans le gouvernement d'Aoun, qui ne fut pas reconnu par la Syrie. Deux administrations rivales se formèrent : une militaire sous Aoun à l'est de Beyrouth et une civile sous Selim el-Hoss basée à l'ouest de Beyrouth ; cette dernière obtint le soutien des Syriens. Aoun s'opposa à la présence syrienne au Liban, citant la Résolution 520 du Conseil de sécurité des Nations unies[17].

En défendant la présence militaire syrienne en dépeignant le Liban comme une partie intégrante de la nation syrienne et en niant les allégations de soutien soviétique, Hafez al-Assad déclara au The New York Times en 1983 :

« Le Liban et la Syrie forment un seul et même peuple, une seule et même nation. Nous pouvons être divisés en deux États indépendants, mais cela ne signifie pas que nous soyons deux nations différentes... Je dirais même que le sentiment de parenté entre la Syrie et le Liban va plus loin que celui qui existe entre les États des États-Unis... L'Union soviétique n'est pas au Liban et n'y a jamais été présente, ni avant ni après l'invasion israélienne de 1982. Si l'objectif est de se débarrasser de la présence syrienne au Liban, la Syrie, comme je vous l'ai dit, est chez elle au Liban depuis des siècles. Il y a huit ans, nous avons répondu à l'appel du Président de la République libanaise et à l'appel déchirant du peuple libanais. »[14],[18]

L'armée syrienne resta au Liban ; après une campagne réussie contre la milice des Forces libanaises qui contrôlait le port de Beyrouth, Aoun, désormais soutenu par un large soutien populaire dans son enclave de l'est de Beyrouth, déclara une « guerre de libération » contre les forces syriennes.

Le conflit avec l'Armée libanaise dirigée par Michel Aoun commença le 14 mars 1989. Les pertes civiles des deux côtés, dues aux bombardements d'artillerie indiscriminés à travers la ligne de front, furent nombreuses. Aoun reçut initialement un soutien international plus important que Selim el-Hoss, mais cela prit fin brusquement avec la montée en puissance américaine pour la guerre avec l'Irak au sujet du Koweït. Aoun avait reçu un soutien considérable du gouvernement irakien, soucieux d'affaiblir le gouvernement rival du Parti Baas à Damas[19] ; en octobre 1990, les forces syriennes attaquèrent et occupèrent le Palais présidentiel de Baabda.

Aoun se réfugia à l'ambassade de France et fut ensuite exilé du Liban vers la France. Les circonstances entourant son exil sont controversées ; son arrestation et son exil sont attribués de manière variable aux forces syriennes, aux Forces de défense israéliennes, aux milices chiites et à la milice des Forces libanaises dirigée par Samir Geagea.

Depuis lors, les forces syriennes restèrent au Liban, exerçant une influence considérable. En 1991, un traité de « Fraternité, coopération et coordination », signé entre le Liban et la Syrie, légitima la présence militaire syrienne au Liban. Il stipulait que le Liban ne constituerait pas une menace pour la sécurité de la Syrie et que la Syrie était responsable de la protection du Liban contre les menaces extérieures. En septembre de la même année, un pacte de défense et de sécurité fut signé entre les deux pays[5].

Après le retrait israélien du sud du Liban et la mort de Hafez al-Assad en 2000, la présence militaire syrienne fit face à des critiques et à une résistance de la part de la population libanaise[20].

Avec l'adoption subséquente de la résolution 1559 du Conseil de sécurité des Nations unies et à la suite de l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri et les allégations d'implication syrienne dans sa mort, un soulèvement public surnommé la révolution du Cèdre balaya le pays. Le 5 mars 2005, le président syrien Bashar al-Assad annonça que les forces syriennes commenceraient leur retrait du Liban lors de son discours au parlement syrien[21]. La Syrie acheva son retrait complet du Liban le 30 avril 2005[22].

Remove ads

Interférence étrangère

Résumé

Contexte

L'occupation syrienne fut une guerre par procuration pour deux raisons, la première étant en raison du nombre et des objectifs des milices qui y participèrent. Les principales milices étaient organisées autour des identités maronite, Druzes, chiite et sunnite. Les milices étaient plutôt organisées selon des identités politiques que confessionnelles. Cela signifiait que des factions des mêmes groupes confessionnels pouvaient se combattre. Amal et Hezbollah, bien que tous deux des milices chiites, se livraient des combats brutaux pour le contrôle de la communauté[23].

Deuxièmement, diverses puissances étrangères furent impliquées dans le conflit, ainsi que les milices qu'elles soutenaient. Pratiquement toutes les principales milices du Liban établirent une relation de procuration avec un État étranger. Les voisins du Liban, la Syrie et Israël, furent parmi les principaux donateurs et soutinrent les milices du début à la fin du conflit. Après quelques années, à la suite de l'invasion israélienne du Liban en 1982 et à un changement dans la dynamique de la guerre Iran-Irak, l'Iran s'engagea activement dans le conflit. La Libye, l'Irak et, dans une moindre mesure, les États-Unis et l'Union soviétique, fournirent un soutien à diverses milices. Durant la première moitié de la guerre civile libanaise, l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, était à la fois un bénéficiaire et un soutien, ce qui était inhabituel dans l'histoire des guerres par procuration[23].

Iran

Iran, à partir de 1982, commença à influencer les événements au Liban. L'Iran, qui avait connu la révolution islamique de 1979, est lié à la Syrie, principalement en raison d'un sentiment anti-irakien commun. L'Iran cherche à établir une présence au Liban, ce qui lui permettrait de partager une frontière commune avec Israël et de créer un terrain fertile pour une doctrine islamique extrême. De plus, l'Iran découvrit une communauté chiite longtemps ignorée, en colère contre l'établissement du Liban et hostile à Israël. Israël et Hezbollah se livrent une guerre de guérilla à faible intensité depuis 1985[24].

États-Unis

Les États-Unis furent impliqués dans le conflit en 1976 lorsque Israël fit savoir à la Syrie qu'elle considérerait les forces militaires étrangères au Liban comme une menace pour la sécurité d'Israël, par l'intermédiaire des États-Unis. Les États-Unis prirent connaissance de la situation qu'ils ne pouvaient ignorer, car les gauchistes et les Palestiniens avaient le dessus à ce moment-là. L'Union soviétique soutenait déjà le camp gagnant. Une intervention syrienne dans le conflit séduisit les États-Unis, qui entreprirent de convaincre Israël d'accepter une intervention syrienne au Liban et les chrétiens libanais d'inviter les Syriens[25].

Finalement, les États-Unis réussirent à convaincre Israël d'accepter une intervention syrienne au Liban sous certaines conditions, et la Syrie accepta ces conditions. Cela devint l'Accord de la Ligne rouge, qui stipulait trois choses : 1) l'armée syrienne ne franchirait pas une certaine ligne vers le sud du Liban, 2) l'armée syrienne ne serait pas autorisée à utiliser des missiles sol-air au Liban, 3) enfin, l'armée syrienne ne pourrait pas utiliser son aviation contre les chrétiens libanais[25].

Union soviétique

L'Union soviétique soutint les forces du Mouvement national libanais. En octobre 1980, l'Union soviétique et la Syrie signèrent un traité d'amitié et de coopération de vingt ans[25].

Remove ads

Assassinats

Résumé

Contexte

Kamal Jumblatt

Le 16 mars 1977, Kamal Joumblatt a été assassiné dans sa voiture près de Baakline dans les montagnes du Chouf par des hommes armés non identifiés[26],[27],[28]. Son garde du corps et son chauffeur ont également péri dans l'attaque[26].

Les principaux suspects incluent la faction pro-syrienne du Parti social nationaliste syrien (SSNP), en collaboration avec le Parti Baas. En juin 2005, l'ex-secrétaire général du Parti communiste libanais George Hawi a déclaré dans une interview avec Al Jazeera, que Rifaat al-Assad, frère de Hafez al-Assad et oncle de l'ex-président syrien Bashar al-Assad, était derrière l'assassinat de Joumblatt[29].

Bachir Gemayel

Le 14 septembre 1982, le président libanais Bachir Gemayel prononçait un discours à Achrafieh, lorsqu'à 16h10, une bombe a été détonée au siège, tuant le président ainsi que 26 autres politiciens.

Habib Chartouni, un membre du Parti social nationaliste syrien, a été arrêté plus tard pour l'assassinat[30]. Il a été emprisonné pendant 8 ans, jusqu'à ce que les troupes syriennes prennent le contrôle du Liban à la fin de la guerre et le libèrent le 13 octobre 1990. Finalement, le président Amine Gemayel, frère de Bachir, n'a pas condamné Chartouni en raison de l'énorme pression syrienne.[réf. nécessaire]

Remove ads

Unités impliquées

Résumé

Contexte

Les forces syriennes sont entrées au Liban en 1976, un an après le début de la guerre civile libanaise. Au fil des années, la présence militaire syrienne au Liban a compté jusqu'à 30 000 soldats, bien que ce nombre ait diminué avec le temps à mesure que la Syrie gagnait en confiance sur le contrôle de ses renseignements et de la sécurité au Liban[31]. Les principales formations déployées au Liban étaient les suivantes :

- 47e brigade blindée : Initialement partie de la 3e division et plus tard associée à la 8e division.

- 62e brigade blindée : Initialement une partie de la 10e division, souvent liée à la structure mécanisée de la division.

- 10e division mécanisée qui comprenait :

- 76e et 91e brigades blindées : Composants intégrants de cette division, contribuant à ses capacités mécanisées et blindées.

- 1ère brigade d'infanterie mécanisée : Cette division comprenait également des éléments d'infanterie mécanisée pour soutenir les opérations blindées.

- 1ère brigade d'artillerie : Fournissait un soutien artillerie essentiel pour les opérations de la division.

- Régiments des forces spéciales : Plusieurs unités et régiments d'élite ont été déployés stratégiquement pour soutenir les opérations régulières de l'armée.

- 1ère brigade de défense aérienne : Assurait la protection contre les menaces aériennes[32].

Avant 1984, une brigade des Compagnies de défense était également déployée à Beyrouth, Sidon et Tripoli pour combattre les milices sunnites et entraîner les milices pro-syriennes. Les officiers du renseignement militaire, de la direction générale de la sécurité et du renseignement de l'armée de l'air étaient responsables de l'administration de la Syrie au Liban.[citation nécessaire] Ghazi Kanaan et Rustum Ghazaleh étaient les deux officiers du renseignement qui ont contrôlé le Liban pendant cette période.[citation nécessaire]

Remove ads

Échange diplomatique

En octobre 2008, la Syrie et le Liban ont décidé d'établir des relations diplomatiques en ouvrant des ambassades pour la première fois dans l'histoire depuis l'indépendance nationale des deux pays dans les années 1940. Deux mois plus tard, l'ambassade syrienne a été ouverte à Beyrouth. En mars 2009, le Liban a suivi et a ouvert son ambassade à Damas.

Tribunal spécial pour le Liban

Résumé

Contexte

Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a été créé par la résolution 1757 du Conseil de sécurité des Nations unies en 2007, en réponse à l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri et à la mort de 21 autres personnes dans un attentat à la bombe au centre-ville de Beyrouth le 14 février 2005. Le mandat du tribunal a été étendu à d'autres attaques liées à cet événement. Inauguré en 2009, le TSL a fonctionné de manière indépendante, basé à La Haye, aux Pays-Bas, et était composé de juges libanais et internationaux. Bien qu'il ait utilisé la loi libanaise, il ne faisait pas partie du système judiciaire libanais ni d'un tribunal des Nations unies. Sa création a été considérée comme essentielle en raison de l'incapacité du système judiciaire libanais à traiter de telles affaires à grande échelle[33].

Les réalisations notables du tribunal comprennent le procès de Salim Jamil Ayyash, qui a reçu cinq peines de prison à vie en 2020. Hassan Habib Merhi et Hussein Hassan Oneissi ont été reconnus coupables en 2022, annulant leurs acquittements précédents. Les trois hommes restent en fuite. Le TSL a dû faire face à de nombreux défis, tels que des accusations de justice sélective, l'inefficacité dans l'exécution des arrestations et une mauvaise gestion interne. Malgré des preuves substantielles, y compris des témoignages de 297 témoins et plus de 3 000 pièces à conviction, le tribunal a rencontré des problèmes de non-coopération libanaise et de résistance politique, notamment de la part du Hezbollah, ce qui a entravé son efficacité et sa crédibilité[34].

Le jugement du tribunal de 2 641 pages et divers documents publics visaient à fournir transparence et responsabilité. Malgré son héritage mitigé, le TSL a été un pas important vers la justice criminelle internationale pour le terrorisme. Sa conclusion en 2023 a marqué la fin d'un chapitre juridique et politique complexe, laissant un impact significatif, bien que contesté, sur le paysage juridique libanais et international[35].

Remove ads

Statut politique

Résumé

Contexte

L'analyse de la présence syrienne en tant qu'occupation militaire en droit international a conduit Gerhard von Glahn à écrire : « Le mandat de la Force a été renouvelé plusieurs fois avant qu'il n'expire officiellement le 27 juillet 1982, au moment du siège de Beyrouth israélien. Le gouvernement libanais a refusé de demander que le mandat soit renouvelé par la Ligue arabe. Au lieu de cela, en septembre 1986, le Liban a demandé la fin de la présence syrienne au Liban. Il semblerait qu'en l'absence d'autorité légale de la part du Liban et de la Ligue arabe, les forces militaires syriennes doivent désormais être considérées comme des occupants illégaux du Liban. »[36]

Comparant l'occupation syrienne du Liban avec les occupations soviétiques en Europe de l'Est, la professeur des études du Moyen-Orient Mordechai Nisan écrit :

« Tout au long de l'histoire moderne du monde arabe, Nasser a opprimé son peuple égyptien, Saddam Hussein son peuple irakien, et Muammar Qaddafi son peuple libyen. Mais Hafez al-Assad a opprimé non seulement son peuple syrien mais le peuple libanais également. La dictature n'était pas un régime inconnu, mais une conquête réussie et de longue durée était inhabituelle. L'Égypte a combattu au Yémen (1963–67) et l'Irak a envahi le Koweït (1990), mais seule la Syrie a occupé un pays arabe frère pendant trente ans... Le stalinisme en Europe de l'Est et Assadisme au Liban offrent certaines similitudes à considérer. L'invasion militaire, la manipulation politique et l'intégration idéologique ont permis à l'Union soviétique de pénétrer et de dominer l'Europe de l'Est ; ces méthodes ont également été utilisées par la Syrie contre le Liban. L'objectif commun était l'homogénéisation de la pensée et de la culture sous un régime centralisé. »[37]

Remove ads

Voir aussi

- Occupation israélienne du Sud-Liban

- Insurrection palestinienne dans le Sud-Liban

- Attentats et assassinats au Liban (depuis les années 1970)

- Relations entre le Liban et la Syrie

Notes et Références

Bibliographie

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads