Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Site paléontologique de Sansan

site paléontologique français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le site paléontologique de Sansan (lieu-dit au Campané) est un gisement de fossiles du Miocène appartenant au Muséum national d'histoire naturelle et situé à Sansan, dans le département français du Gers. C’est un site inscrit à l’Inventaire national du Patrimoine Géologique (InPG) comme le plus important gisement continental du Tertiaire moyen, classé en août 1948[1]. C’est l’un des gisements de niveau international les plus connus parmi les paléontologues[2]. Aménagé par le Muséum, un sentier préhistorique a été créé en 2018 par la communauté de communes Val de Gers sur le site[3].

Remove ads

Situation

Le sentier paléontologique est situé dans le département du Gers, à 16 km au sud d'Auch, sur la commune de Sansan, sur un lieu appelé en occitan camp de las hossos, derrière l'église romane « Saint-Michel », à 238 m d'altitude sur la colline du Campané[4].

Historique

Résumé

Contexte

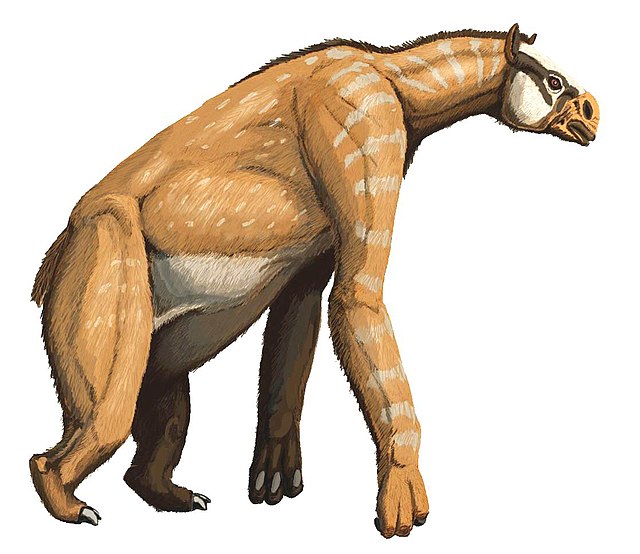

Le premier fossile a été découvert en 1834 par le berger Joseph Débats, qui vivait en haut de la colline : c’était une molaire de mastodonte. Joseph Débats alerta l’avocat gersois Édouard Lartet, qui se mit à fouiller le site. Édouard Lartet signale aussi en 1834 la présence d’un grand carnivore qu’il appellera Amphicyon major et d’un chalicothère, l’Anisodon grande. La plus marquante des découvertes de Lartet fut, en 1837, celle d’un Pliopithèque, un singe catarrhinien : ce fut une étape marquante du long et véhément débat entre les partisans du créationnisme qui soutenaient la véracité du livre de la Genèse comme récit historique, et les scientifiques qui, constatant la réalité de l’évolution en histoire naturelle, commençaient à formuler la théorie de l'évolution. Le mastodonte de Sansan, l’Archeobelodon, sera entièrement reconstitué en 1851 par Laurillard, ce qui sera une première en Europe.

Fouillés par Édouard Lartet jusqu’en 1847, les quatre hectares de terrain ont été achetés en 1848 par le Muséum national d'histoire naturelle qui supervisa toutes les fouilles jusqu’en 1999 lorsque, le gisement étant épuisé, elles cessèrent. Parmi les fouilleurs les plus actifs on compte le paléontologue toulousain Henri Filhol. Francis Duranthon du Muséum de Toulouse et Pascal Tassy du Muséum de Paris sont les derniers à avoir fouillé Sansan et plus spécifiquement le flanc sud. Aujourd’hui les fouilles sont fermées, les affleurements ont été remblayés, la végétation a repris le dessus et un sentier paléontologique[5] est ouvert en accès libre au public[6]. Long de 2,5 km, jalonné de cartels explicatifs, le sentier permet d’apprendre comment Édouard Lartet a exhumé le contenu du site et comment ses découvertes ont révolutionné les théories scientifiques de l’époque et dévoilé une riche faune et flore datant du Miocène.

Remove ads

Le site au Miocène

Résumé

Contexte

Durant le Miocène, le Gers connaissait un climat et une végétation de type tropical, favorisant l’expansion des faunes africaines, et notamment des Hominoidea dont le fameux Pliopithèque de Lartet. À la fin du Miocène, le climat devient semi-aride, les forêts tropicales laissent place à de vastes savanes où les graminées se diversifient[7]. Dans ce milieu, les mammifères foisonnaient : le site de Sansan a livré 85 espèces mammaliennes issues de 9 ordres, 30 familles et 75 genres, ce qui en fait l’un des sites les plus riches du Miocène en Europe[8].

Le tableau suivant donne la liste des 85 espèces de mammifères :

- Le sentier paléontologique

Représentation d'Édouard Lartet au départ. Le sentier. Panneau didactique sur le sentier. Archéobelodon installé au pied de la ferme du Campané... ... ainsi qu'un Amphicyon.

Remove ads

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Stéphanie Peigné (dir.) et Sevket Sen (dir.), Mammifères de Sansan, Paris, Muséum national d'Histoire naturelle, coll. « Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle », , 709 p. (ISBN 978-2-85653-681-0).

- Loïc Costeur, Claude Guérin et Olivier Maridet, « Paléoécologie et paléoenvironnement du site miocène de Sansan », dans Mammifères de Sansan (lire en ligne), p. 661-693

- Léonard Ginsburg (dir.), La faune miocène de Sansan et son environnement, Paris, Muséum national d'Histoire naturelle, coll. « Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle », , 392 p..

- Alexandre Mille, Jean-Guy Michard et Pascal Tassy, Le secret de l'archéobelodon, Paris, Belin et Muséum national d'Histoire naturelle, , 207 p. (ISBN 978-2-7011-9298-7)

Remove ads

Voir aussi

Liens externes

- « Le paléosite classé de Sansan (32) valorisé », DREAL Occitanie

- « Le paléosite de Sansan », Museum national d'Histoire naturelle

- " Le paléosite de Sansan", Communauté de Communes Val de Gers

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads