Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Sites mégalithiques de l'Aude

page de liste de Wikimedia De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Au début du XXe siècle, le département de l'Aude n'était pas considéré comme l'un des plus riches en sites mégalithiques de tous les départements de France[1]. Plusieurs découvertes dans les années 1960 et 1970 ont pourtant permis de doubler le nombre de sites recensés[2].

Caractéristiques

Résumé

Contexte

Recensement

Dans son Essai sur les Monuments mégalithiques du département de l'Aude, Germain Sicard remarquait déjà que le département de l'Aude n'est pas une terre renommée du mégalithisme pour le nombre de ses monuments. En 1929, il y recensait 35 dolmens, 22 menhirs et 3 cromlechs tout en soulignant l'absence d'exploration méthodique du département[3]. Depuis, plusieurs découvertes effectuées dans les années 1960 (la nécropole de la Clape ne fut découverte qu'en 1965) et 1970 ont permis à Jean Guilaine de recenser environ 70 dolmens[2]. Comme dans beaucoup de départements du sud de la France, la toponymie atteste d'ailleurs de l'existence ancienne de menhirs, désormais disparus, comme en témoignent les noms de « Peyro dreito », « Peyro ficado » ou « Peyro lébado »[3]. De plus, les monuments du département ont aussi subi des destructions pour des raisons religieuses, d'autres ont été épargnés après avoir été christianisé (Pierre Droite à Rieux-en-Val)[3].

Répartition géographique

Géographiquement, dolmens et menhirs sont plus présents dans le nord et le sud-est du département, en prolongement des fortes densités de l'Hérault ou des Pyrénées-Orientales, alors que l'ouest du département en est complètement dépourvu. Ces fortes densités correspondent aux zones géographiques les plus favorables à l'élevage (sud Minervois, Corbières) favorisant une meilleure conservation du patrimoine mégalithique[2], a contrario, dans les zones de plaine ces constructions gênant les cultures ont bien souvent été détruites.

Architecture

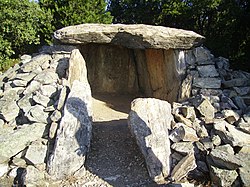

Au niveau de la typologie, les dolmens se partagent entre[2] :

- dolmens allongés, souvent abusivement catalogués d'allées couvertes, rectangulaires ou sub-rectangulaires (Arco del Pech, Boun Marcou, Monze, Clot de l'Hoste) parfois sectionnés en deux ou trois parties par des dalles échancrées (Pépieux, Saint-Eugène) ;

- chambres accessibles par un couloir rétréci (La Clape no 7) ;

- des édifices courts mais disposant d'un vestibule (La Clape no 8) ;

- chambres simples, carrées ou rectangulaires, s'apparentant à de simples coffres mégalithiques.

Si les édifices sont globalement de « dimensions plutôt réduites »[3], quelques monuments se caractérisent par leur taille exceptionnelle : le menhir de Malves-en-Minervois mesure près de 5 m mètres de hauteur, l'allée couverte de Saint Eugène atteint 15 m de longueur pour 3 m de largeur et le dolmen Lo Morrel dos Fados s'étire sur 24 m de longueur.

Datation

La datation de ces monuments s'étire du Néolithique final au Chalcolithique, soit au cours du IIIe millénaire av. J.-C.[2].

Folklore

Peu de légendes sont associées à ces constructions mégalithiques. Leur origine est souvent liée à l'unique thématique d'un géant ayant jeté des pierres ou son palet (« palats »)[3] créant ainsi de facto le menhir ou le dolmen associé.

Remove ads

Inventaire

Résumé

Contexte

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads