Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Yule

fête germanique du solstice d'hiver De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Yule, également appelé Iule[1],[2], est une fête païenne préchrétienne historiquement célébrée par les peuples germaniques, à l'occasion du solstice d'hiver[2],[3]. En raison du calendrier lunaire utilisé, la date du Yule variait, entre début décembre et début janvier.

A travers un processus de syncrétisme, comparable à celui ayant fusionné les Saturnales et le Dies Natalis Solis Invicti avec les fêtes chrétiennes de la Nativité, Yule a été progressivement assimilé à Noël dans les pays nordiques. Ce phénomène s'est produit pendant le Moyen Âge, après la christianisation des peuples germaniques et balto-finnois[2],[4],[3].

Témoin de la persistance culturelle de cette ancienne fête, le terme Yule est un mot anglais contemporain issu du vieil anglais[1], d'abord utilisé pour désigner cette célébration, puis, sous l'influence du christianisme, pour traduire Noël[5]. Des termes apparentés à Yule subsistent dans diverses langues et désignent tantôt Noël, tantôt les festivités hivernales, comme Jól en islandais, ou Jul en norvégien[4].

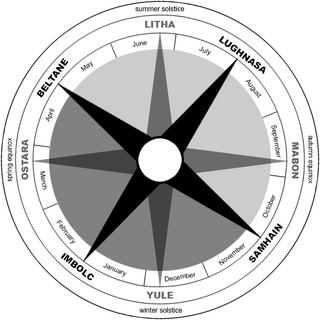

Au XXe siècle, sous le Troisième Reich, Yule a été instrumentalisé à des fins idéologiques pour servir la propagande nationale-socialiste[6]. Aujourd'hui, cette fête est réinterprétée, entre autres, dans le cadre des célébrations néo-païennes marquant le solstice d'hiver, généralement célébré le 21 décembre[7].

Remove ads

Étymologie

Résumé

Contexte

Yule trouve son origine dans le vieux norrois jól, qui a également donné naissance aux mots modernes jól en islandais, jul en danois, norvégien et suédois, tous désignant historiquement le solstice. Cette appellation a également été adoptée par d'autres peuples, comme les Finnois, qui utilisent le terme joulu, et les Estoniens, sous la forme jõulud.

Le terme paraît dériver d'une racine commune au sein des langues germaniques, bien que sa forme originelle en germanique commun demeure incertaine, voire conjecturale. On en trouve la trace dans les langues germaniques occidentales, notamment en vieil anglais avec ġeol « jour de solstice », plus anciennement ġe(h)ol / ġeo(h)ol, ainsi que ġeola désignant au pluriel les jours autour du solstice d'hiver[8]. Il existait en vieil anglais un dérivé ġiuli, terme se référant à nos mois de décembre et de janvier. En revanche, les autres langues du rameau occidental ont perdu le terme, en effet l'allemand Jul (surtout utilisé dans le composé Julfest et Julklapp) est un emprunt au bas allemand, dont le néerlandais jul « fête du solstice », et il procède ultimement du scandinave[9]. On trouve également trace de cette racine en gotique, dans l'expression fruma jiuleis « novembre »[8]. Le mot Jol apparaît en vieux norrois dans des textes écrits autour de l'an 900, par exemple dans un poème d'hommage à Harald aux beaux cheveux où un personnage parle de « boire à Jol ». Jol était le nom de la fête de la mi-hiver ou Jólablót, dont on discute encore pour savoir si elle avait lieu à l'occasion du solstice d'hiver ou à la mi-janvier[10].

Le blót était l'invocation des dieux à but propitiatoire, et on faisait alors des sacrifices pour appeler la bénédiction des dieux sur les récoltes à venir. Le dieu attaché à Jol était Jólner, l'un des nombreux noms d'Odin.

Certains linguistes et lexicographes attribuent au mot français joli, qui n'a aucune correspondance en latin et dans les autres langues romanes, une origine scandinave par l'intermédiaire du normand, à savoir le vieux norrois jol + suffixe français -if, d'où le dérivé enjoliver (cf. aisif « agréable » sur aise). En effet, le terme apparait pour la première fois vers 1140 dans l'expression estre jolif de femmes « être porté à l'amour sensuel », dans l’Estoire des Engleis de l'écrivain anglo-normand Geoffroy Gaimar, puis un peu plus tard chez Chrétien de Troyes avec le sens de « gai »[11]. L'anglais jolly est issu du français.

Cependant cette étymologie est discutée et il convient plutôt d'y voir un dérivé gallo-roman du bas latin gaudia « joie » (latin classique gaudium), à savoir *GAUDIVU, à l'aide du suffixe -ivu(m). Le bas latin gaudia a donné le français joie par évolution phonétique régulière cf. joue < *gauta (voir ancien occitan gauta « joue »). Les principales faiblesses de l'étymologie par un gallo-roman *GAUDIVU sont l'absence d'attestation en bas latin de cet étymon et le fait que jolif est mentionné assez tardivement.

Remove ads

Mythe

Résumé

Contexte

La fête s'observe en commémorant la mort du Holly King (Roi de houx) qui meurt tué par son successeur le Oak King (Roi de chêne). Ce sont tous deux des dieux-arbres. Il existait la couronne horizontale, d'origine scandinave ou germanique, qui portait quatre bougies. Chaque dimanche il était coutume d'allumer une nouvelle bougie, ce qui symbolisait la renaissance de la lumière. Le plus souvent rouge, la couleur des bougies variait cependant selon les régions.[réf. nécessaire]

Yule dans la mythologie scandinave

Dans la mythologie nordique, Yule (Jól en norrois) est le moment de l'année où Heimdall (de son trône situé au pôle Nord) accompagné des Æsirs (l’Ansuzgardaraiwo) revient visiter ses enfants, les descendants de Jarl. Ils visitent ainsi chaque foyer pour récompenser ceux qui ont bien agi durant l'année, et laissent un présent dans leur chaussette. Ceux ayant mal agi voyaient à l'aube leur chaussette emplie de cendres. Yule est aussi une fête où les gens de leur côté, et les dieux du leur, se rencontrent pour partager un repas, raconter des histoires, festoyer et chanter.[réf. nécessaire]

Yule en Allemagne nazie

En Allemagne nazie, cette fête païenne du solstice, appelée Julfest, était la grande fête de la SS, célébrée à l'instigation de son chef, Heinrich Himmler, qui envisageait cette célébration comme une étape dans l'éradication du christianisme[12].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads