Top Qs

Timeline

Obrolan

Perspektif

Bahasa Batak Mandailing

bahasa Batak yang dituturkan oleh orang Batak Mandailing Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas

Remove ads

Bahasa Batak Mandailing[5] adalah bahasa yang terdapat di Sumatera Utara bagian selatan, Sumatera Barat dan Riau bagian utara. Bahasa Batak Mandailing termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia dan merupakan bagian dari rumpun bahasa Batak.

Bahasa Mandailing Julu dan Mandailing Godang dengan pengucapan yang lebih lembut lagi dari bahasa Batak Angkola, bahkan dari bahasa Batak Toba. Mayoritas penggunaannya di daerah Kabupaten Mandailing Natal, tetapi tidak termasuk bahasa Natal (bahasa Minang), walaupun pengguna bahasa Natal berkerabat (seketurunan) dengan orang-orang Kabupaten Mandailing Natal pada umumnya.

Sementara itu, bahasa Batak Mandailing Padang Lawas (Padang Bolak) dipakai di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Di Pasaman, Pasaman Barat, Sumatera barat dan Rokan Hulu, Riau, bahasa Batak Mandailing mempunyai variasi tersendiri contohnya Di Ujung Gading, Orang Mandailing Menggunakan Bahasa Melayu {Perpaduan Mandailing dan Minang Misal : Kata "Umak" (Ibu) }, Di wilayah Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu, orang-orang Mandailing umumnya memakai bahasa Melayu Pesisir Timur.

Remove ads

Sastra Mandailing

Ringkasan

Perspektif

Kesusasteran Mandailing klasik

Seni sastra Mandailing ditularkan melalui tradisi yang khas, misalnya melalui medium berikut:[6]

1. Marturi Tradisi bercerita dalam konteks sosial Mandailing yang dilakukan secara verbal. Cerita ditularkan secara turun-temurun. Plot menggunakan alur maju dan banyak memuat ajaran tentang budi pekerti.

2. Ende Ungut-ungut Dibedakan atas temanya. Ende merupakan ungkapan hati, ekspresi kesedihan karena berbagai hal, misalnya kesengsaraan hidup karena kematian, ditinggalkan, dan lain-lain. Selain itu juga berisi pengetahuan, nasihat, ajaran moral, sistem kekerabatan, dan sebagainya. Ende ungut-ungut menggunakan pola pantun dengan persajakan ab-ab atau aa-aa. Sampiran biasanya banyak mengadopsi nama tumbuhan, karena adanya bahasa daun.

Contoh:

|

Bahasa Indonesia |

Masa kolonial

Beberapa tonggak sastra yang berkembang pada masa kolonial antara lain:

- Willem Iskander (1840-1876) menulis buku

- “Hendrik Nadenggan Roa, Sada Boekoe Basaon ni Dakdanak.” (Terjemahan). Padang: Van Zadelhoff and Fabritius (1865)

- “Leesboek van W.C. Thurn in het Mandhelingsch Vertaald.” Batavia: Landsdrukkerij. (1871)

- “Si Bulus-bulus Si Rumbuk-rumbuk.” (1872)

- “Taringot di Ragam-ragam ni Parbinotoan dohot Sinaloan ni Alak Eropa.” Naskah ini diadaptasi dari buku “Ceritera Ilmu Kepandaian Orang Putih” yang ditulis oleh Abdullah Munsyi, seorang sastrawan dan ahli tata bahasa Melayu. (1873)

- Soetan Martua Raja (Siregar). Ia lahir dari keluarga aristokrat di Bagas Lombang Sipirok, berpendidikan HIS, sekolah elite di Pematang Siantar. Karyanya adalah:

- “Hamajuon” (Bahan Bacaan Sekolah Dasar)

- “Doea Sadjoli: Boekoe Siseon ni Dakdanak di Sikola.” (1917). Buku ini menimbulkan daya kritik terhadap pemikiran anak-anak. Ditulis dengan aksara Latin (Soerat Oelando) yang relatif mengembangkan pedagogik sekuler. Buku ini mengadopsi poda, semacam storyteller yang berisi petuah, ajaran moral dalam konteks tingkat berpikir anak-anak.

- “Ranto Omas” (Golden Chain), 1918.

- Soetan Hasoendoetan (Sipahutar), penulis novel dan jurnalis. Karya-karyanya:

- Turi-Turian (cerita bertutur, mengisahkan hubungan interaksi antara manusia dengan penguasa langit)

- “Sitti Djaoerah: Padan Djandji na Togoe.” (1927-1929), sebuah serial berbahasa Angkola Mandailing yang dimuat secara berantai dalam 457 halaman. Serial ini dimuat di mingguan “Pustaha” yang terbit di Sibolga. Kisah ini diyakini menjadi alasan pembaca membeli surat kabar tersebut. Serial ini mengadopsi cerita-cerita epik, turi-turian, dan berbagai terminologi sosial masyarakat Angkola-Mandailing dan ditulis dengan gaya bertutur novel. Ini selaras dengan berkembangnya berbagai novel berbahasa Melayu yang dipublikasikan pemerintah kolonial. Dalam sejarah kesusastraan Indonesia, masa ini dikenal dengan masa Angkatan Balai Pustaka atau Angkatan 20-an. Soetan Hasundutan mengatakan bahwa ia menulis novel roman ini karena terinspirasi dengan novel “Siti Nurbaja” (Marah Rusli, 1922) yang sangat populer ketika itu.

- “Datoek Toengkoe Adji Malim Leman.” (1941), terbitan Sjarief, Pematang Siantar.

- Mangaradja Goenoeng Sorik Marapi, menulis buku “Turian-turian ni Raja Gorga di Langit dohot Raja Suasa di Portibi.” Buku ini diterbitkan Pustaka Murni Pematang Siantar bertajuk tahun 1914.

- Sutan Pangurabaan. Karyanya, “Ampang Limo Bapole.” (1930), “Parkalaan Tondoeng” (1937), “Parpadanan” (1930), dan sebuah buku berbahasa Melayu “Mentjapai Doenia Baroe” (1934). Di samping buku-buku yang ditulis Willem Iskander, buku-bukunya juga menjadi buku bacaan untuk sekolah-sekolah masa kolonial.

- Soetan Habiaran Siregar menggali bahasa, tari-tarian, dan lagu yang berasal dari Angkola-Mandailing. Ia menulis beberapa turi-turian, antara lain: “Turi-turian ni Tunggal Panaluan”, “Panangkok Saring-Saring tu Tambak na Timbo” (1983), dan lain-lain. Selain itu, ia juga membuat komposisi lagu yang dibuat menggunakan komposisi beat berirama cha-cha.

Selain sastra berbahasa Mandailing Angkola tersebut, penting dicatat tumbuhnya sastra Indonesia yang berbahasa Melayu tetapi dengan mengadopsi warna lokal. Misalnya novel “Azab dan Sengsara” (1921) yang ditulis Merari Siregar. Novel ini mengangkat kontekstual adat dan budaya semacam kawin paksa, harta warisan, hubungan kekerabatan, dan tradisi lokal Mandailing-Angkola.[6]

Kontemporer

Sastra Mandailing kontemporer tidak lagi berkembang sejak pra-kemerdekaan, dikarenakan berubahnya kurikulum pendidikan yang memakai bahasa Nasional dengan sendirinya mengikis pemakaian bahasa Mandailing.[6]

Entertainment

Sastra dalam lirik lagu dan drama musikal berbahasa Mandailing antara lain:

Remove ads

Ragam bahasa

Ringkasan

Perspektif

Berdasarkan klasifikasi bahasa yang ditawarkan Slamet Mulyana, bahasa Mandailing termasuk rumpun bahasa Austronesia. Pangaduan Lubis ada mengemukakan bahwa di dalam bahasa Mandailing terdapat lima ragam bahasa yang masing-masing kosakatanya berbeda satu sama lain yaitu:[7]

- Hata somal yaitu ragam bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.

- Hata andung yaitu ragam bahasa sastra yang dipakai dalam tradisi mangandung (meratap) pada upacara adat perkawinan atau kematian.

- Hata teas dohot jampolak yaitu ragam bahasa yang dipakai dalam pertengkaran atau mencaci maki.

- Hata si baso yaitu ragam bahasa yang digunakan khusus oleh si baso (tokoh shaman) atau datu.

- Hata parkapur yaitu ragam bahasa yang digunakan orang Mandailing pada masa lalu ketika mereka mencari kapur barus.[8]

Contoh kosakata:

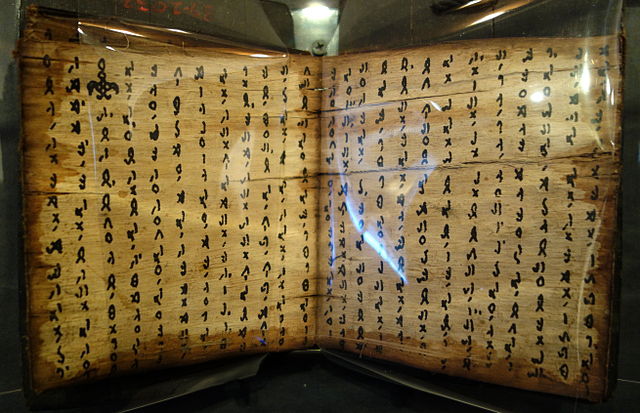

Di masa lalu orang Mandailing juga memiliki satu alat komunikasi atau jenis bahasa tertentu yang disebut Hata bulung-bulung (bahasa dedaunan) semacam daun lontar. Bahasa ini bukanlah berupa lambang bunyi melainkan menggunakan daun tumbuhan sebagai perlambangnya.[7][9]

Remove ads

Kalimat pertanyaan

| Bahasa Indonesia | Bahasa Mandailing |

|---|---|

| Apa | Aha |

| Bagaimana | Songondia/Biadoma |

| Berapa | Sadia |

| Di mana | Idia |

| Kemana | Tudia |

| Dari mana | Tingondia/Ngundia |

| Mana | Idia |

| Siapa | Ise |

| Mengapa | Asi |

| Kapan | Andigan |

| Kenapa | Maoa/Mangoa |

Kalimat petunjuk

| Bahasa Indonesia | Bahasa Mandailing |

|---|---|

| Ini | On/Onbo |

| Itu | Adun/Adunbo |

| Sini | Tuson |

| Situ | Tusi |

| Sana | Sodun |

Marsipoda

| Saya | Au |

| Kamu | Homa |

| Dia | Ia |

| Mereka | Alai |

Silsilah keluarga

| Bahasa Indonesia | Bahasa Mandailing |

|---|---|

| Kakek | Ompung godang |

| Nenek | Ompung Menek |

| Ayah | Amang |

| Ibu | Inang |

| Anak laki-laki | Anak |

| Anak Perempuan | Boru |

| Kakak | Angkang |

| Adik | Anggi |

| Paman (pihak ayah) | Uda' |

| Istri Paman (pihak ayah) | Nanguda'/Inanguda' |

| Paman (pihak Ibu) | Tulang/mamak |

| istri Paman (pihak Ibu) | Nantulang/Inangtulang |

| Bibi | Bouk (pihak ayah) Ujing/Etek (pihak ibu) |

| Sepupu (laki-laki) | Kahanggi |

| Sepupu (perempuan) | iboto/ito |

| Istri/Suami Saudara | Ipar |

| Suami dari Adik/Kakak Istri | Pariban |

| Anak Saudara (laki-laki) | Anak |

| Anak Saudara (perempuan) | Bere |

| Cucu | Pahoppu |

Remove ads

Bacaan lebih lanjut

- (Inggris) Adelaar,Alexande,The Austronesian Languages of Asia and Madagascar:A Historical perspective;The Austronesian languages of Asia and Madagascar,pp 2005,ISBN 0-7007-1286-0

- (Indonesia) Siregar,Ahmad Samin,Kamus Bahasa Angkola/Mandailing Indonesia,Jakarta:Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa,Departemen Pendidikan dan Kebuydayaan,1997

Referensi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads