Timeline

Chat

Prospettiva

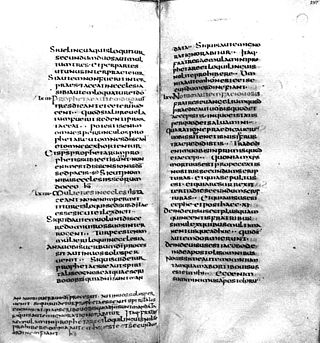

Codex Fuldensis

manoscritto in latino del Nuovo Testamento (VI secolo) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Il Codex Fuldensis, noto anche come Codex Victor (Biblioteca di Stato dell'Assia, Codex Bonifatianus I[1]), designato con la lettera F, è un manoscritto del Nuovo Testamento basato sulla vulgata latina realizzato tra il 541 ed il 546.[2] Il codice è considerato il secondo testo in vulgata più importante dell'epoca; è inoltre il più antico manoscritto completo che si basa sul Diatessaron. Esso è risultato importante per la discussione sull'autenticità della 1 Cor 14,34-35[3] e del Comma Johanneum. È uno dei primi manoscritti datati del Nuovo Testamento. Venne corretto sino al 2 maggio 546.[4]

Remove ads

Descrizione

Riepilogo

Prospettiva

Il testo contiene il Diatessaron e i restanti 23 libri teologici del Nuovo Testamento; inoltre include la Lettera ai Laodicesi e una copia del Prologo ai Vangeli Canonici di San Girolamo. Le lettere sono in italico.[5][non chiaro]

I quattro vangeli sono armonizzati in un'unica narrazione continua, secondo le forme del Diatessaron di Taziano il Siro.[6] Il testo è simile a quello del Codex Amiatinus.[2] Il testo evangelico armonizzato è preceduto da un indice con un breve sommario dei contenuti, che venne copiato invariato dall'esemplare in latino antico. Da questo si può dedurre che anche la fonte latina mancasse della genealogia di Gesù.

I libri presentati nell'opera sono i seguenti, in sequenza:

- Diatessaron

- Lettere di San Paolo

- Romani

- 1-2 Corinti

- Galati

- Efesini

- Filippini

- 1-2 Tessalonicesi

- Colossesi

- Laodicesi

- 1-2 Timoteo

- Tito

- Filemone

- Ebrei

- Atti degli Apostoli

- Lettere cattoliche (ordine tradizionale)

- Libro dell'Apocalisse

La sezione 1 Cor 14,34-35 è posta nello scritto originale nel margine con un ordine inusuale, coi versetti 36-40 prima dei versetti 34-35, mentre il testo sulla pagina è in ordine normale. Questa si rifà probabilmente al'Umlatus vaticano.[7] Diversi manoscritti occidentali pongono la sezione 1 Cor 14,34-35 dopo 1 Cor 14,40 (manoscritti: Claromontanus, Augiensis, Boernerianus, itd, g). Anche il codex 88, che non è un testo occidentale, pone questa sezione dopo 1 Cor 14,40. Un manoscritto della vulgata fa la medesima cosa (Codex Reginensis).[3] Secondo Metzger l'evidenza del codex è ambigua.[8]

Il testo di San Giovanni omette il Comma Johanneum. Ad ogni modo il prologo della vulgata delle lettere canoniche include un riferimento diretto ad esso.

Remove ads

Storia

Vittore di Capua (m. 554) riporta di aver trovato un'armonizzazione evangelica in latino antico, che egli stesso riconosceva essere derivata dal Diatessaron di Taziano. Egli sostituì il testo della vulgata dal latino, prendendo il resto dei testi dalla vulgata standard.[2] Bonifacio acquisì il codice e nel 745 lo diede al biblioteca monastica (Abb. 61) di Fulda, dove ancora oggi si trova (da cui il nome del codice).[5] Esso è stata la fonte principale per le armonizzazioni vernacolari dei vangeli in alto-tedesco antico, in franco orientale ed in sassone antico. Secondo Malcolm Parkes, le glosse all'Epistola di Giacomo sarebbero state manoscritte da San Bonifacio in persona.[9]

Il Codex Sangallensis 56 venne copiato, nel IX secolo, dal Diatessaron del Codex Fuldensis. Anch'esso contiene alcuni estretti degli Atti degli Apostoli.[10]

Ernst Ranke pubblicò il testo del codex per la prima volta nel 1868.[11]

Remove ads

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads