Timeline

Chat

Prospettiva

Dialetto gallo-piceno

dialetto delle Marche Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

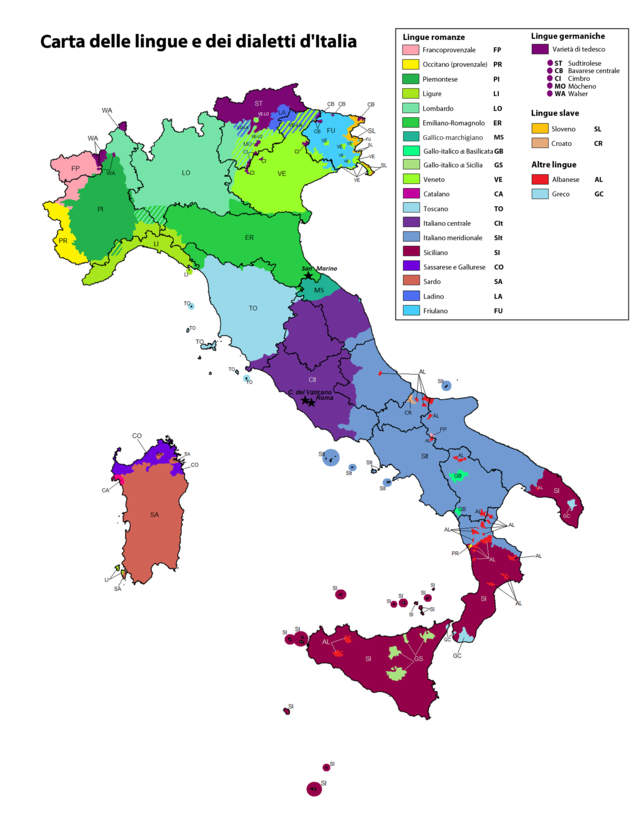

Con l'espressione gallo-piceno[1][2][3][4] o gallico marchigiano o dialetti metauro-pisaurini[5] o marchigiano settentrionale[6], si definisce l'insieme delle varietà linguistiche di tipo gallo-italico parlate in quasi tutta la provincia di Pesaro e Urbino e alcune zone settentrionali di quella di Ancona (zona di Senigallia e isola linguistica gallica del Conero) nella regione italiana delle Marche.

Remove ads

Classificazione

Il gallo-piceno è una variante autonoma del gruppo linguistico gallo-italico[7], che comprende anche l'emiliano, il ligure il lombardo, il piemontese e il romagnolo.

Secondo altre classificazioni linguistiche, esso non sarebbe autonomo, ma da ascrivere o collegare direttamente al romagnolo[8], a sua volta facente parte del più ampio continuum linguistico emiliano-romagnolo. Tuttavia, uno studio più recente illustra la non completa adesione del gallo-piceno al romagnolo alla luce degli elementi di tipo italo-centrale, affiancati ai fenomeni gallo-italici penetrati dalla Romagna orientale, dei quali quest'insieme dialettale è anticipatore[9].

Remove ads

Diffusione e varianti

Riepilogo

Prospettiva

La zona nella quale sono diffuse le varietà gallo-picene corrisponde alla provincia di Pesaro e Urbino (ad eccezione della zona umbrofona di Pergola), al circondario di Senigallia (AN) e all'isola linguistica gallica del Conero (AN)[10]. Tuttavia, non c'è completa uniformità in tutta la zona poiché, malgrado le somiglianze dei vari dialetti distribuiti nel territorio, il lessico e le pronunce possono variare. Un esempio sta nel pronome personale soggetto "io": a Fano e Urbino si dice "ì" o "ji", in buona parte della regione storica del Montefeltro e in Alta Valmarecchia si dice "ìa", a Tavullia e in altre località dell'entroterra pesarese "jé", nella parlata urbana di Pesaro e nelle frazioni ad essa adiacenti si dice mè così come in buona parte dei dialetti gallo-italici (in lombardo, ligure e piemontese /mi/ e /ti/, in emiliano e in romagnolo /me/ e /te/)[11].

In base a queste diversità di lessico e di pronuncia sono state individuate tre subaree:

- marecchiese

- pesarese

- urbinate-fanese-senigalliese

- strettamente collegati a tale subarea sono i dialetti della riviera del Conero, ad esclusione di quello di Ancona, costituenti l'isola linguistica gallica del Cònero[12].

Già agli inizi del Novecento, il filologo Giovanni Crocioni segnalava anche a sud del tradizionale confine del fiume Esino la diffusione del gallo-piceno, che perde progressivamente le sue caratteristiche galliche e acquisisce quelle tipiche dei dialetti mediani, in un continuum linguistico che arriva sino al dialetto anconetano, in cui si possono ravvisare alcune caratteristiche gallo-picene. L'isola linguistica gallica del Conero, che comprende Camerano e le frazioni di Ancona Poggio e Massignano, costituisce l'avamposto meridionale del gallo-piceno[13][14].

Remove ads

Caratteristiche

Riepilogo

Prospettiva

Tutte le varietà del gallo-piceno sono parte del gruppo linguistico dei dialetti gallo-italici, insieme all'emiliano, al ligure al lombardo, al piemontese e al romagnolo[12][15], soprattutto dal punto di vista fonetico[16]. Esse possono essere così brevemente sintetizzate:

- palatizzazione di a in sillaba libera, fenomeno anche perugino, che si presenta sistematicamente in pesarese e nelle varianti del contado urbinate e metaurense (ad esclusione di alcuni dialetti); ad es. a Pesaro si dice chèsa per casa, falegnèm per falegname, chèr per caro, pèdra per padre, mentre a Fano e nella città d'Urbino si dice càsa, falegnàm, càr, pàder o pàdre);

- la tonica i dinnanzi a nasale diventa é (o un dittongo éi) a Pesaro e nelle zone confinanti con la Romagna (vén o véin per vino, cucéna o cucéina per cucina)

- la pronuncia aperta di e finale accentata (mε, trε, perchε, specialmente a Pesaro e Urbino, mentre a Fano e Senigallia la pronuncia è generalmente chiusa come in italiano standard);

- la diversa distribuzione delle vocali aperte e chiuse (béne, éra, sédia), in particolare nei dialetti della subarea marecchiese e del contado pesarese confinante con la Romagna (Gabicce Mare e Gradara), in cui questo tipo di pronuncia è ancor più marcato (sémpre, niénte, lénto ma lèsso, mòndo, sèmbra ma ròtto, strètto), fenomeno che continua anche nel romagnolo di tipo riminese;

- la riduzione in ì del dittongo "iè" in sillaba libera nella variante pesarese (pìd per "piede", pìtra per "pietra", bichìr per "bicchiere"), mentre a Urbino e Senigallia il dittongo si mantiene con pronuncia stretta (piéd o pìa per "piede", diétra per "dietro", piétra per "pietra", bichiér per "bicchiere");

- le atone finali scompaiono del tutto come pure molte delle mediane ad eccezione della -a (dmèn - dmàn nella variante fanese e urbinate- per "domani", fémna per "femmina"), con conseguente drastica riduzione di sillabe in parole polisillabiche (stmèn -stmàn nella variante fanese e urbinate- per "settimane"); questo fenomeno si presenta in modo leggermente diverso a Senigallia, dove a volte compaiono delle vocali dal timbro indistinto (schwa) al posto delle vocali etimologiche.

Sul piano consonantico tratti notevoli sono:

- la semplificazione delle consonanti intense, in posizione pre-accentuale in quasi tutte le varianti e, a Pesaro e a Fano, anche in posizione post-accentuale (ad es. a Pesaro cità, dòna, ragàza, mentre a Urbino si dice dònna e ragàssa), fenomeno che comunque sconfina pure in territorio linguisticamente "mediano", come dimostrato dalla parlata di Ancona;

- la lenizione delle sorde intervocaliche (avùd per "avuto", fadìga per "fatica", fóg per "fuoco"), che si spinge ancor più a sud nelle Marche centrali, essendo riscontrabile anche a Jesi e Osimo (magnado per "mangiato", dide per "dite").

- la sonorizzazione di s intervocalica, presente in tutta l'area e fino ad Ancona.

Dei tratti morfologico-sintattici si possono notare i plurali in -ai, -ei, -oi da singolari in "-al, -el, -ol", come anche in Veneto (cavài, cavéi, fagiói) e poi, nella subarea pesarese, i pronomi personali soggetto del tipo mε, tε per "io" "tu", e la reduplicazione dell'intera serie pronominale con forme prive di accento (a Pesaro mε a parle "io parlo", tε t zi "tu sei", ló 'l bala "lui balla", lori i bala "loro ballano", el vènt el tira, ecc.), fenomeni tipici delle parlate gallo-italiche.

Altra caratteristica che rimanda direttamente agli altri idiomi gallo-italici è la caduta delle vocali atone interne e finali (diverse da /a/) e scempiamento in protonia: /bli:n/ (bellino)[11]. È anche presente la tipica metafonia gallo-italica e lo scempiamento delle doppie in posizione postonica /surE:la/[11]. Fino al fiume Metauro si documenta la presenza dei clitici soggetto e il passaggio da /a/ > /E/ in sillaba libera e passaggio da /ts/, /dz/ > /s/, /z/: /tsio/ > /sio/ (zio), /dzeta/ > /zeta/ (zeta).

Remove ads

Esempi di dialetto gallo-piceno del XIX secolo

Riepilogo

Prospettiva

L'inizio della novella del Boccaccio Il re di Cipri, da una donna di Guascogna trafitto, di cattivo valoroso diviene nei vari dialetti gallo-piceni, tratti da I parlari italiani in Certaldo alla festa del V centenario di Messer Giovanni Boccacci (pubblicato nel 1875):[17][18][19][20][21].

- Dialetto di Pesaro

- A digh donca ch'ai temp del prim re 'd Cipr, dop la conquista fata dla Tera Sänta da Gufred 'd Bujon, sucess ch'na sgnora 'd Guascogna la j'andò 'n piligrinagg m'al Sipulcr 'd nostr Signor, da dò tornand, ariväda ch'la fó a Cipr, da certi sceleräd la fó tratäda pegg d'na cagna.

- Dialetto di Fano

- I' v' dig donca che in ti temp del prim re de Cipr, dop che Gottifred de Bujon ebb' presa la Terra Santa, una sgnora dla Guascogna andò come piligrina al Sant Spolcr; e po tornò e andò a Cipr, e in quel sit certi sceleræt i fecer na grossa purcata.

- Dialetto di Urbania

- Donca digh ch'ai temp del prim re 'd Cipri, dop che Gofred 'd Bujon ebb artolt m'ai Turchi la Tera Santa, sucess ch'na signora 'd Guascogna git in pelegrinagg m'al Sant Sepolcr; e, t'el tornè, rivèta ch'fò a Cipri, sochi birbacioni e maladuchèti i 'j fen vergogna.

- Dialetto di Urbino

- Donca digh ch'al temp del prim re di Cipri, dop pijat la Tera Santa da Gottifré di Buglione, sucess ch'na sgnora civila vols gì artrovä 'l Sepolcher. int l'arnì, riväta m'a Cipri, certi birbacion i dicen 'na mochia 'd vilanii.:

- Dialetto di Senigallia

- Digh donca ch'ent i temp del prim re 'd Zipr, dop la presgia dla Tera Scianta fatta da Gottifrè 'd Bujon è suzzess ch'na scignora 'd Cascogna in pelegrinazz era gita al Spulcr, d'indov turnand, rivata a Zipr, fu da 'n po' 'd selerati omi sa cativ disprezz ultrazata.

- Dialetto di Montemarciano

- Dig donca, ch' n' tempi dl prim Re d' Cipri, dop la presa fatta dla Terra Santa da Guttifré d' Buglion, sucdè ch' una signora d' Guascogna fe un viag long fina al Spolcr: dlà arturnand', e arrivata en Cipri, certi omnacci i dicen tant' brut cos, [...].

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads