Timeline

Chat

Prospettiva

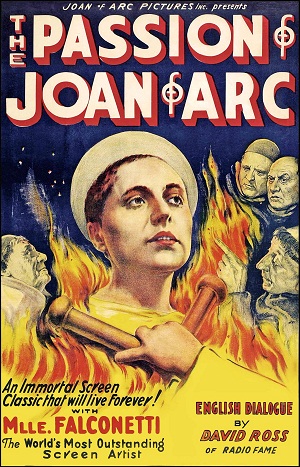

La passione di Giovanna d'Arco

film del 1928 diretto da Carl Theodor Dreyer Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

La passione di Giovanna d'Arco (La passion de Jeanne d'Arc) è un film muto del 1928 diretto da Carl Theodor Dreyer, tratto dal romanzo Vie de Jeanne d'Arc di Joseph Delteil e dagli atti del processo.

Remove ads

Trama

In una sola giornata, il 30 maggio 1431, a Rouen, Giovanna viene portata davanti al giudice Cauchon, ma le sue risposte non sono sufficienti a condannarla. L'inquisitore e i giudici tentano, invano, di strapparle una confessione. Nella camera della tortura, la contadina analfabeta non scende a compromessi e sviene. Portata nel cimitero, la contadina, circondata dall'affetto popolare, cambia idea e decide di firmare l'abiura, atto che potrebbe salvarle la vita. Però quando le viene rasato il capo in segno d'infamia, si pente nuovamente e ritratta. Per lei è previsto il rogo. Il popolo insorge invano.[1]

Remove ads

Produzione

Riepilogo

Prospettiva

Mentre usciva sugli schermi un'altra opera monumentale, il Napoléon di Abel Gance, la Société Generale de Films (SGF), casa cinematografica indipendente francese, intraprese la realizzazione di un altro film storico. Il progetto originario prevedeva un'opera con attori in costume e la ricostruzione dell'ambiente dell'epoca tramite scenografie. Il costo preventivato era di 9 milioni di franchi, contro i 18 circa spesi per il Napoléon. Dopo il successo francese di Il padrone di casa, Dreyer fu invitato dalla SGF a dirigere una pellicola scegliendo come soggetto una fra tre storiche figure femminili, Giovanna d'Arco, Caterina de' Medici e Maria Antonietta. Dreyer optò per la prima, perché di grande attualità: canonizzata nel 1920, era stata presto proclamata patrona di Francia ed era la santa nazionale più amata dai francesi.[2]

Nel 1925 era stato dato alle stampe Jeanne d'Arc, un romanzo dal quale Dreyer, insieme all'autore Joseph Delteil, avrebbe dovuto trarre la sceneggiatura. Il regista trovò il romanzo troppo intriso di romanticismo e decise di ricominciare daccapo, riprendendo l'azione dalla fase iniziale del processo tenutosi a Rouen nel 1431 e ignorando lo sfondo storico della guerra dei cent'anni, i precedenti successi militari della giovane, il tradimento subito e la vendita agli inglesi.[2]

Come Gance, anche Dreyer ebbe carta bianca e un budget illimitato. Il costo della costruzione di set e scenografie fu il più alto dell'epoca in Europa.[3] Sette milioni di franchi furono spesi solo per assecondare la volontà del regista di ricostruire fedelmente il Castello di Rouen, la fortezza dove avvenne il processo e il rogo e di cui oggi rimane una sola torre.[4] Lo scenografo tedesco Hermann Warm, scenografo de Il gabinetto del dottor Caligari (1920), e l'artista Jean Hugo, nipote del celebre Victor, crearono nel sobborgo parigino di Petit-Clamart un imponente set in esterni che comprendeva mura e fossati, una chiesa e numerose strade.[2] Le pareti degli interni furono dipinte di rosa per ottenere il tono grigio sulla pellicola in bianco e nero.[4] La prospettiva scorretta e la disposizione degli spazi sono ispirate ai codici miniati medioevali[3] e ricordano le ambientazioni del cinema espressionista.[4] Hermann Warm costruì anche dettagliati modellini in miniatura dei luoghi. Con lo sgomento dei produttori, Dreyer però non mostrò mai nella sua interezza l'apparato scenico (che appare solo a 50 minuti dall'inizio del film[4]), perché decise di dare un'impronta stilistica al film attraverso inquadrature ravvicinate come primi e primissimi piani.[3] L'accuratezza e la qualità della scenografia avevano per Dreyer la sola funzione di rendere l'ambiente adeguato all'immedesimazione degli attori.[4] L'architettura è "ignorata, sfidata e decostruita" attraverso un montaggio che rende lo spazio discontinuo e visivamente non percorribile.[4]

Il regista volle infatti creare una "sinfonia" di primi e primissimi piani dell'eroina, dei suoi accusatori e degli altri personaggi, prescindendo quasi completamente dal tempo e dal luogo della rappresentazione. Il risultato fu così un film senza tempo, dove il tema assoluto è il dolore nelle sue diverse forme, uno dei migliori poemi cinematografici sulla sofferenza e sul volto umano. Oltre al largo utilizzo di primi piani, Dreyer scandagliava lo spazio a 180 gradi con un movimento di macchina pendolare.[4] Per l'uso singolare delle angolazioni e dei movimenti di macchina, per la semplicità dei particolari nella scenografia e nell'atmosfera generale del film, riuscì a creare una stretta intimità fra personaggi e pubblico. Il regista insistette perché gli attori recitassero senza trucco, con il risultato che i volti apparissero di rame bruciato, con le rughe nettamente incise, con una potenza e un rilievo senza precedenti.[5].

La scelta della protagonista non fu casuale. Fu subito scartata l'idea di scritturare l'americana Lilian Gish, musa di David W. Griffith,[6] per timore di suscitare malumori tra gli sciovinisti. La prescelta Renée Falconetti aveva interpretato due ruoli minori dieci anni prima, poi era passata al teatro dove l'aveva notata Dreyer: osservandola senza trucco, riconobbe nell'attrice le qualità che cercava, anche se a 35 anni avrebbe dovuto calarsi nel ruolo di una diciannovenne.[2]

L'attrice, che all'epoca conduceva una vita frenetica, abbandonò ogni impegno mondano per dedicarsi interamente al ruolo e accettò anche, sottoscrivendo un contratto per 100 000 franchi,[2] il taglio dei capelli e un salasso, che tuttavia non subì, come testimonia la dichiarazione dello scenografo Hermann Warm:

«[...] invece non è la Falconetti che offre il suo braccio nella scena del salasso. Il braccio e le mani che si vedono sullo schermo sono di una comparsa e di un medico. Benché la Falconetti avesse accettato prove fisiche di ogni specie senza protestare e mai avesse avuto i consueti capricci delle star, non poté risolversi ad offrire il suo braccio per questa operazione chirurgica. E fu la sola e unica volta in cui Dreyer permise che ciò che si vede sullo schermo non corrispondesse alla realtà.[7]»

L'attrice uscì dall'esperienza del film devastata psicologicamente[8], e rimase nell'immaginario collettivo come allucinata maschera di dolore, i cui occhi riescono a parlare, a urlare, a sorridere nonostante la totale assenza sonora.

Le sole riprese durarono dal maggio al novembre 1927, un lasso di tempo di ben sette mesi in cui vennero impressionati circa 200 000 metri di pellicola. L'intera realizzazione del film richiese diciotto mesi.[2]

Remove ads

Distribuzione

Riepilogo

Prospettiva

Il film fu proiettato, per la prima e unica volta nella sua versione originale non censurata, il 21 aprile 1928 al Cinema Palads Teatret di Copenaghen.[6]

La distribuzione in Francia subì dei ritardi a causa dell'ostruzionismo di alcuni nazionalisti che disapprovavano il fatto che Dreyer non fosse né cattolico né francese.[9] Inoltre molti tagli furono imposti dall'Arcivescovo di Parigi e dalla censura governativa senza che il regista potesse avere il controllo su queste decisioni. Dopo due proiezioni private, debuttò finalmente il 25 ottobre 1928 al Cinema Marivaux di Parigi.[6] Il critico Léon Moussinac scrisse che «il pubblico non poteva sapere che era diventato un noioso film cattolico in cui il tribunale di Rouen è quasi simpatetico nei confronti di Giovanna».[10]

Il 6 dicembre 1928 il negativo originale andò perduto in un incendio scoppiato agli UFA studios di Berlino.[6] L'originale si trovava a Berlino perché i laboratori UFA erano gli unici attrezzati per lo sviluppo e stampa della nuova pellicola pancromatica, di cui si stava occupando il direttore della fotografia Rudolph Maté, e grazie alla quale Dreyer poté esimere gli attori dall'uso del trucco.[2] Dreyer riuscì a montare una nuova versione utilizzando scene alternative mai proiettate, ma anch'essa andò distrutta in un incendio nel 1929 ai laboratori della G.M. a Boulogne-Billancourt. Per un quarantennio fu difficile trovare copie della versione originale e della seconda versione.[6]

Nel 1933 il film fu nuovamente distribuito da Sherman S. Krellberg utilizzando una versione da 61 minuti priva di didascalie, accompagnata dalla narrazione del presentatore radiofonico David Ross.[6]

Nel 1951 lo storico cinematografico Joseph-Marie Lo Duca trovò una copia della seconda versione di Dreyer nei sotterranei dei Gaumont Studios e montò una versione della durata di 85 minuti, realizzando numerose modifiche, sostituendo alcune didascalie con sottotitoli e aggiungendo un accompagnamento musicale barocco con brani di Bach, Albinoni, Vivaldi e altri. Per molti anni questa versione, erroneamente considerata quella originale, fu l'unica disponibile, nonostante fosse stata disconosciuta dallo stesso Dreyer.[6]

Una successiva versione fu prodotta da Arnie Krogh del Danish Film Institute. Krogh attinse a diverse copie per ottenere un montaggio di scene con l'intento di avvicinarsi il più possibile alla versione originale di Dreyer. Tra le copie utilizzate come fonte vi sono una copia della seconda versione (quella distrutta nel 1929) proveniente probabilmente dai Paesi Bassi e una copia conservata al National Film Archive di Londra, mancante di 190 inquadrature e 12 didascalie, eppure contenente diverse inquadrature d'ambientazione di cui altre copie sono prive.[6]

Nel 1981 un impiegato dell'istituto psichiatrico Dikemark Sykehus nei pressi di Oslo trovò in un armadio alcuni contenitori di pellicole cinematografiche con un'etichetta che li riconduceva al film. I contenitori furono quindi mandati al Norwegian Film Institute, ma non furono esaminati se non tre anni dopo. Si scoprì che si trattava di una copia della pellicola originale con didascalie in danese andato perduto nell'incendio a Berlino, cioè la prima versione non censurata; insieme alla pellicola era presente la documentazione della censura. Harald Arnesen, il direttore dell'istituto, era un appassionato di storia e probabilmente aveva voluto mostrare il film ai pazienti, come dimostra l'usura della pellicola.[6]

Sebbene fosse la copia migliore disponibile in termini di qualità dell'immagine, le svariate proiezioni e la conservazione per oltre cinquant'anni in un ambiente non idoneo alla preservazione causarono diversi difetti alla pellicola (graffi, strappi, tracce di sporco, polvere e agenti chimici, macchie di umidità), che si aggiunsero a elementi estranei come loghi impressi nei fotogrammi. Di questo negativo ritrovato si diffusero delle copie pirata con una frequenza dei fotogrammi troppo lenta che fece allungare la durata complessiva del film a 120 minuti.[11]

Il negativo norvegese venne restaurato dalla Mathematical Techonologies, Inc. correggendo sui fotogrammi 20.320 singoli difetti.[11] Con la collaborazione di Maurice Drouzy e Ib Monty, direttore del Danish Film Museum, la Cinémathèque française tradusse le didascalie dal danese al francese per ottenere l'edizione definitiva.[12] Questa edizione è sicuramente la più vicina all'originale pre-censura del 1928, restaurata a 24 fotogrammi al secondo (frequenza dei fotogrammi con cui venne proiettato all'epoca), è distribuita in home video dalla Criterion Collection[13] ed è la versione presentata al pubblico il 10 ottobre 2012 alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone[2] e alle Settimane Musicali di Stresa nell'agosto 2014.

Remove ads

Colonna sonora

Il compositore statunitense Richard Einhorn ha composto appositamente la colonna sonora corale e orchestrale Voices of Light, interpretata dal gruppo vocale Anonymous 4, il soprano Susan Narucki e il Radio Netherlands Philharmonic and Choir.[14] È stata eseguita per la prima volta in Italia al Meeting di Rimini il 19 agosto 2007.

Il compositore francese Touve R. Ratovondrahety ha composto una nuova colonna sonora per il negativo del 1981, eseguita per la prima volta dal vivo a Pordenone e successivamente a Stresa.

Remove ads

Critica

Riepilogo

Prospettiva

Il film è il miglior frutto della riflessione sul volto umano e sul primo piano fiorita in quegli anni in Francia e chiamata teoria della fotogenia.

Dreyer compose un poema cinematografico usando soprattutto il primo e primissimo piano di protagonisti e oggetti di scena (come gli strumenti di tortura), ricorrendo a una vicinanza e una durata delle inquadrature insopportabile anche per lo spettatore moderno[8]. Non fornisce invece allo spettatore sufficienti inquadrature di contesto per capire con esattezza la scena, in modo da conferire la massima potenza ai dettagli e un senso di smarrimento che trascina lo spettatore dentro i fatti e la sofferenza della protagonista. L'invisibile diventa altrettanto pauroso del visibile e forse anche di più: i luoghi nell'immaginazione si dilatano e la cinepresa insiste su situazioni immobili e fisse, negando l'essenza stessa del cinema che è il movimento. Ecco che però allora le poche azioni acquistano una forza inaudita, come urla che esplodono nel silenzio.

La figura della Giovanna dreyeriana è influenzata da quella tradizione iconografica cristiana in cui il santo, sia al momento del martirio sia in altri contesti, volge gli occhi al cielo in un'espressione di dolorosa sensualità. Giovanna è dunque santa prima del sacrificio compiuto, ma anche imago Christi: molte sono, infatti, le sequenze che richiamano alla memoria la passione di Cristo così come tramandata dai Vangeli e dall'iconografia tradizionale: l'incoronazione di Giovanna e lo sbeffeggiamento da parte delle guardie carcerarie ricordano l'incoronazione di spine di Gesù Cristo; tutta la scena finale - Giovanna condotta al rogo - si svolge sul modello della salita al Calvario, dall'anziana che porge da bere a una stremata Giovanna, alle donne, novelle pie donne, che piangono ai piedi della pira, al cartello su cui campeggiano le parole di "idolatra spergiura" che viene inchiodato nella sommità del palo della pira e che rimanda alla tabella affissa alla croce di Cristo.

Il poeta e attore Antonin Artaud recitò nel ruolo del confessore e dal film trasse ispirazione per creare il suo teatro della crudeltà.

Remove ads

Riconoscimenti

Nel 1929 è stato indicato tra i migliori film stranieri dell'anno dal National Board of Review of Motion Pictures.

Riferimenti nella cultura di massa

- Il primo piano del volto di Renée Falconetti, nella scena del taglio dei capelli di Giovanna d'Arco, è stato ripreso dal gruppo musicale sperimentale norvegese Ulver per la copertina del loro dodicesimo album in studio, intitolato Flowers of Evil[15].

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads