Timeline

Chat

Prospettiva

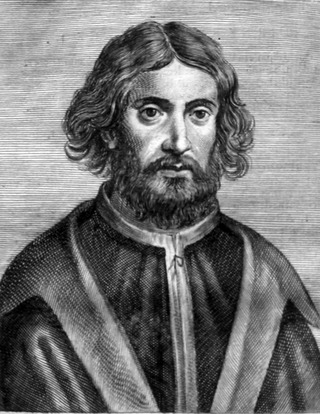

Jacopo Palma il Vecchio

pittore italiano del XVI secolo Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Jacopo Palma il Vecchio, pseudonimo di Jacomo Nigretti de Lavalle (Serina, 1480 (?)[1] – Venezia, 1528), è stato un pittore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia ed esponente della scuola veneta.

Remove ads

Biografia

Riepilogo

Prospettiva

Il suo vero nome era Jacomo Nigretti de Lavalle ed era figlio di Antonio detto Tonolo fu Bartolomeo. Il Vasari lo chiama Il Palma. Nigretto (Negretto) era il soprannome di Comino de Lavalle, bisnonno del Palma, figlio di un Giovanni detto Nigro (Negro) della famiglia Ruggeri. De la Valle non era propriamente un cognome, ma indicava la contrada dove la famiglia aveva abitato o abitava a Serina[2]. Jacomo era prozio di Palma il Giovane.

Pittore affermato all'epoca, lo testimoniano due dati: di lui resta una sola opera firmata, una Madonna conservata a Berlino (il che fa presupporre che la sua arte fosse più che conosciuta)[3] ed il Vasari lo munifica di complimenti arrivando a dire: che Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti non avrebbero altrimenti operato.

Nato da famiglia modestissima di mandriani e pastori, a Serina rimane poco e, come moltissimi compaesani, si dirige presto verso la capitale, Venezia, che in quel periodo rappresenta il fulcro artistico ed economico dell'Italia settentrionale. La prima testimonianza della sua presenza a Venezia è del 1510, anno in cui compare come testimone in un atto notarile. Dobbiamo dare per certo che fosse presente a Venezia in giovanissima età e che lì abbia portato a termine il suo alunnato.[4]

Amico e concorrente di Lorenzo Lotto, cerca la compiacenza di mecenati danarosi che gli possano permettere di guadagnare e produrre una gran quantità di dipinti, molti dei quali verosimilmente non gli sono stati attribuiti (il Vasari cita due opere e menziona un capolavoro attribuito attualmente ed abitualmente a Giorgione[5], mentre Cavalcaselle, Longhi, Milanesi ed altri la attribuiscono a Palma il Vecchio).

La sua maniera di dipingere è appresa dai maestri veneziani di fine Quattrocento, in particolare da Vittore Carpaccio e Giovanni Bellini prima e da Giorgione poi: frequenta Tiziano, che si innamora di sua figlia Violante[6], e lavora assiduamente per le committenze che non mancano mai.

Nei primi anni del XXI secolo è stato ritrovato in un bunker nazista il ritratto di donna che si tiene una lunga ciocca di biondi capelli. L'immagine ricorda l'atteggiamento della Venere di casa de' Mezzan a Feltre del Morto da Feltre e evidenzia un rapporto culturale stretto tra Palma e Morto dopo il ritorno del secondo nella sua città, Feltre, e il suo soggiorno veneziano dove con Giorgione aveva lavorato al Fondaco dei Tedeschi[7].

La sua arte è incentrata su soggetti mitologici[8], soggetti sacri e ritrattistica. All'epoca giovanile apparterrebbero i dipinti di soggetto mitologico (Concerto campestre, Ardencraig, Scozia; Venere e Cupido, Cambridge), per poi rivolgersi al soggetto sacro, sia con le pale d'altare, sia con le più famose Sacre Conversazioni.

Le Sacre Conversazioni sono per lo più commesse da privati o enti religiosi,[9] e questo appare evidente nelle opere stesse, quando la richiesta perviene da qualche priore o vescovo, il Palma dipinge in maniera più prettamente veneziana, con un tipico fondale belliniano e la preminenza marcata della Sacra Famiglia, mentre alla committenza privata esso regala l'ascesa alla divinità, l'intimità al divino, con linearità di contorni e verismo più vicini al Lotto.

Al Museo nazionale di Capodimonte (Napoli) è conservata la Sacra Conversazione con donatori[10] che non solo avvicina i piani tra la Sacra Famiglia ed il committente, ma tutti i personaggi, tranne la Vergine richiamano gli spettatori a guardare chi l'opera l'aveva commissionata, con benedicenza del Bambino Gesù.

L'Assunzione della Vergine che si trova alle Gallerie dell'Accademia[11] di Venezia, è un'opera mirabile per la pacatezza di tutti i personaggi e l'atmosfera è bagnata da una luce dorata ravvivata dall'intenso rosso degli abiti di alcuni personaggi, ripreso qualche anno dopo da Tiziano con un altro intento e tutt'altro movimento.

Remove ads

Opere principali

- Sacra Famiglia con san Giovannino e santa Maria Maddalena, 1508-1512, olio su tavola, 87x117, Firenze, Galleria degli Uffizi

- Adorazione dei pastori con san Rocco, 1514-1515, olio su tela Chiesa di San Lorenzo Martire a Zogno

- Cristo e l'adultera, 1510-1511, olio su tela, 82x70 cm, San Pietroburgo, Ermitage

- Assunzione della Vergine, 1512-1514, olio su tavola, 191x137 cm, Venezia, Gallerie dell'Accademia

- Pala di San Giacomo, 1515, trittico olio su tavola Taleggio, Chiesa di San Giacomo Maggiore

- Ritratto d'uomo, 1512-1515, olio su tela, 94x72 cm, San Pietroburgo, Ermitage

- Madonna col Bambino, 1515-1516, olio su tela, 59x72 cm, San Pietroburgo, Ermitage

- Giacobbe e Rachele, 1515-1525, olio su tela, 146,5x250,5 cm, Dresda, Gemäldegalerie

- Sacra Conversazione, 1516-1518, olio su tavola, 64x90 cm, collezione privata

- Ritratto di poeta, 1516, olio su tela, 83.8 x 63.5 cm, Londra, National Gallery[12]

- Donna bionda, olio su tavola, 1518-1520 circa, 77,5x64,1 cm, Londra, National Gallery[13]

- La Bella, 1518-1520, olio su tela, 95x80 cm, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

- Ninfa in un paesaggio, 1518-1520 circa, olio su tela, 113x186 cm, Dresda, Gemäldegalerie

- Sibilla, 1520 circa, olio su tavola di pioppo, 74x55,1 cm, Castello di Windsor, Royal Collection

- Tre sorelle, 1520 circa, olio su tavola, 88x123 cm, Dresda, Gemäldegalerie

- Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista e Maria Maddalena, 1520-1522 circa, olio su tavola, 71x108 cm, Genova, Palazzo Rosso

- Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista e Maria Maddalena,1520 circa Accademia Carrara;

- Salvator Mundi, 1520-1522 circa, olio su tavola, 74x63 cm, Strasburgo, Musée des beaux-arts

- Ritratto di donna 1520 circa (85x71) museo Poldi Pezzoli

- Adorazione dei pastori con un committente, 1523-1525, olio su tela, 140x210 cm, Parigi, Musée du Louvre

- Polittico di santa Barbara, 1524-1525, olio su tavola, Venezia, chiesa di Santa Maria Formosa

- Sacra Famiglia con san Giovanni Battista e santa Caterina d'Alessandria, 1525 circa, olio su tela, 127x195 cm, Venezia, Gallerie dell'Accademia

- Sacra conversazione con donatori, 1525 circa, olio su tela, 134x210 cm, Napoli, Museo di Capodimonte

- Giuditta, 1525-1528, olio su tela, 90x71 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi

- Martirio di san Pietro, olio su tavola, 290px190, Museo d'arte sacra San Martino

- Ritratto di Paola Priuli, 1527-1528, olio su tavola, 88x72 cm, Venezia, Fondazione Querini Stampalia

- Ritratto di Francesco Querini, 1527-1528, olio su tavola, 88x72 cm, Venezia, Fondazione Querini Stampalia

- Ritratto di giovane uomo, olio su tavola, 38,7x29 cm, Budapest, Szépmûvészeti Múzeum

- Ritratto di giovane donna, olio su tavola, 38,8x28,5 cm, Budapest, Szépmûvészeti Múzeum

- Burrasca in mare, olio su tela, 405x260 cm Venezia, Gallerie dell'Accademia

- Trittico di sant'Elena, Milano, Pinacoteca di Brera

- Polittico della presentazione della Vergine, Serina, chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunciata

Remove ads

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads