トップQs

タイムライン

チャット

視点

ポラリス (恒星)

こぐま座α星とも呼ばれるこぐま座の恒星、現在の北極星 ウィキペディアから

Remove ads

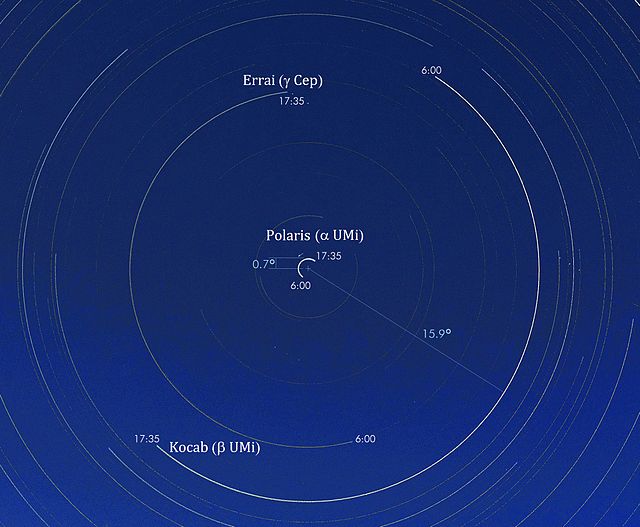

ポラリス[8] (英: Polaris[9][10]) 、またはこぐま座α星は、こぐま座で最も明るい恒星で2等星。現在の北極星である。セファイド変光星の中で最も太陽系に近い位置にある[4]。天の北極からの角距離が2000年分点 (J2000.0) で約44分と非常に近い位置にあり、最も天の北極に近付く2102年の前後数世紀間は北極星となっている。

Remove ads

物理的特徴

こぐま座α星は三重連星で、黄色輝巨星(または超巨星)でセファイド変光星でもあるAa星とAb星の連星系の周囲を、薄黄色のF型主系列星であるB星が約2400au離れて回る実視連星となっている[6]。B星は、1779年8月にウィリアム・ハーシェルによって発見された。1924年に、分光観測の結果からA星が2つの恒星からなる連星系であることが示唆され[11]、1929年に明らかとなった[12]。伴星Abは、主星Aaの光に埋もれてしまい、直接検出することができなかったが、2006年1月にハッブル宇宙望遠鏡による観測で、主星Aaから17auの位置にある伴星Abを直接検出することに成功した[13]。

主星のAaは、銀緯が高いため、かつては種族IIのII型セファイドであると考えられたこともあったが、21世紀現在は種族Iの古典的セファイド変光星に分類されている[2]。セファイド変光星は距離測定の標準光源として用いることができる重要な天体であるため、地球から最も近いセファイドと目されたポラリスは詳しく研究されてきたが、太陽系からの距離は長年議論の的となっていた[4]。2018年にガイア計画の第2回データリリースが公開された際、主星のA星系は明るすぎるため正確な年周視差が計測されなかったが、B星の年周視差が高い精度で計測されたことにより、太陽系から約447光年の距離にあることが明らかとなった[4]。2020年末に公開されたガイア計画の第3回早期データリリースの年周視差では、太陽系から約448光年の距離となる[3][注 2]。

1900年頃の観測では、ポラリスは約3.97日の周期で平均光度から約±8%の振幅で変光していた。しかし20世紀半ばになるとこの星の変光の幅は急速に減少した。1990年代半ばには変光幅は1%にまで減少し、現在も低い水準が続いている。またこの約100年間で平均光度は約15%明るくなり、変光周期は1年に約8秒の割合で延びている。

Remove ads

名称

要約

視点

バイエル名はα星。フラムスティード名でも「こぐま座1番星」、「プトレマイオスの星表」でも「ティコの星表」でも、それぞれこぐま座の最初に掲げられていた。固有名のポラリス (Polaris) は、ラテン語で「極の」を意味する言葉で、近世になってこの星が天の北極に最も近くなったことから名付けられた[9]。2016年6月30日に国際天文学連合の恒星の命名に関するワーキンググループ (Working Group on Star Names, WGSN) は、Polaris をこぐま座α星Aの固有名として正式に承認した[10]。

ポラリスは肉眼で確認しやすい星の中で最も天の北極に近いため、16世紀頃から北極星として機能しており「極の星」や「北の星」という意味合いの名前で呼ばれていた。以後、世界各国では自国語で「北極星」という意味合いの名前で呼ばれることがほとんどである。英語でも The North Star、The Pole Star、The Polar Starなどと呼ばれるが、英語圏では固有名の Polaris で呼ばれるようになってきている。

その他、ナヴィガトリア (Navigatoria)、ギリシア語起源のキノスラ[8] (Cynosura[8])、フォエニケ (Phoenice)、アラビア語起源のアルルカバ[14] (Alruccabah[9][14]) などと呼ばれていた。キノスラはギリシア語で「犬の尾」を意味する言葉に由来し、17〜18世紀の天文書にしばしば登場する名前だが、今日では完全に忘れ去られている[8]。アルルカバは「(大熊の)膝」を意味する al-rukba というアラビア語に由来し、これは元々おおぐま座θ星を指す言葉が誤ってこの星に使われるようになったものである[9]。

昔の中国での名称

天の北極付近にある勾陳(こうちん)という星座の1星であり、勾陳第一星(勾陳一)とか勾陳大星と呼ばれていた。中国の天文学において、この星は何の変哲もないその他大勢の星の一つに過ぎず、全く注目されていなかった。日本の渋川春海の星図では北極という星座の第五星・天枢と同定される。ただし、春海は独自に観測して星図を作成しているので、中国本土の伝統的な星の同定とは異なる場合もある。

日本での名称

日本各地でさまざまに呼ばれた。

→「ポラリスの方言」も参照

Remove ads

探し方

ポラリスを探す方法は以下の2種類が有名である。

ポラリスに関する伝承

地球から見て北極星はほとんど動かないという特殊な性質があるため、世界各地では一般的に不動の星として認識されており、様々な伝承が残っている。ところがその中にあって、日本においてはポラリスも僅かだが動くことが、民間伝承として伝えられている。伝承とは次のようなものである。

江戸時代大坂に、日本海の北回り航路で交易をしていた桑名屋徳蔵という北前船の親方がいた。ある夜留守を預かる徳蔵の妻は、機織りをしながら時々夫を思っては北の窓から北極星を見ていた。すると北極星が窓の格子に隠れる時があり、彼女は北極星は動くのではないかと疑いを持った。そこで次に彼女は眠らないように水をはったたらいの中にすわって一晩中北極星を観察して、間違いなく動くことを確かめた。帰ってきた徳蔵に彼女はこのことを告げ、この事実は船乗りたちの間に広まっていった。

この伝承は、ポラリスの可動性を説いたものの一つである。伝承は瀬戸内海沿岸を主として広く分布しており、当事者の名前、苗字、職業、妻の作業内容やポラリスの可動性を発見したシチュエーションなどに様々なバリエーションがある。また、名前の類似から天竺徳兵衛とされたり、職業から紀伊国屋文左衛門とする地方もある。

ただし、ポラリスが北極星として認識されるようになったのは、ヨーロッパでも大航海時代となった16世紀(1500年代)になってからのことである。この伝承は1800年代のことになるが、当時のポラリスの北極距離は2度に満たず、ポラリスの可動性に気付いたのは北極距離が3度近くあった1600年頃だと推定されている。なお、これはあくまで民間での話であって、歳差は(その原因についてはともかく)古くから知られていたので、学問的には、北極星が遷移することは洋の東西を問わず常識であった[15]。

Remove ads

ポラリスに由来するもの

→詳細は「地球以外の実在天体を扱った事物 § ポラリス」を参照

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads