トップQs

タイムライン

チャット

視点

スギナ

トクサ科トクサ属の植物の1種 ウィキペディアから

Remove ads

スギナ(杉菜[4]、接続草、学名: Equisetum arvense)は、シダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物の1種。日本に生育するトクサ類では最も小柄である。一般的には栄養茎をスギナ、胞子茎をツクシ(土筆[4]、筆頭菜)と呼び分けることがある[5]。

Remove ads

名称

和名スギナの由来は、地上部がスギ(杉)を連想させ、春のツクシが食用されることから、「杉の菜」の意から名づけられたものである[6]。スギナの別名は、ツキグサ[4]、ツギマツ[4]などがある。スギナの中国植物名(漢名)は、問荊(もんけい)という[1][7]。

ツクシ(土筆、筆頭菜)は、スギナにくっついて出てくることから「付く子」、袴の部分で継いでいるように見えることから「継く子」となった説が有力である。ツクシの別名でツクシンボ[4]、つくしんぼう(土筆ん坊)、スギナノコ[4]、フデンコ[4]、地域によっては「ほうしこ」(伊予弁など)とも呼ばれる。漢字の「土筆」は、土から出てきた胞子茎が伸びきる前は先端まで「袴」に覆われており、その形状が「筆」に似ていることから、「土筆」という字が当てられたと考えられている[6]。

学名のEquisetumは、属の学名 Equisetum の equusは「馬」、setaは動植物の「剛毛」の意味である。

Remove ads

特徴

要約

視点

原産地は北半球の温帯地域[8]。日本では全国の北海道・本州・四国・九州に広く分布する[9][4]。市街地周辺から農耕地帯、山地、原野、野原、荒れ地、畑、土手、道ばたなど日当たりの良い酸性のやせた土地を好み、大小の集団をつくって群生する[9][4]。

多年生の草本[10]。繁殖力が強く、浅い地下に地下茎を長く伸ばして、節から地下茎を出してよく繁茂する[10][4]。生育には湿気の多い土壌が適しているが、畑地にも生え、難防除雑草である[11]。早春から芽生える[4]。

一つの地下茎から地上へ別々に出る胞子茎と栄養茎があり、栄養茎をスギナ、春(3 - 4月)に出現する胞子茎をツクシ(土筆)とよび、ツクシの方は食用もされる[10][4]。ツクシは淡褐色の円柱形で中空、高さは10 - 20センチメートル(cm)になり、各節には「ハカマ」といわれる葉の変形物がつき、てっぺんに胞子穂がついている[10][4]。胞子穂には亀甲形の胞子嚢があり、充実してくると胞子嚢が開いて胞子を飛ばす[4]。

早春、南向きの土手などに、他の植物に先駆けてツクシが地上から生えて、繁殖のため胞子を放出したあとは、胞子茎は枯れてしまう[10][12]。その後同じ場所に栄養茎(スギナ)が生える[4]。栄養茎は高さ30 - 40 cm前後になり、緑色で光合成を行い、各節に鞘状の変形葉がついて、小さな枝が輪生する[10][4][12]。

地下茎は地中で長く伸び、畑を耕して切断されても再生することができるので、人間の手による除去は困難である[10]。根が深いことから『地獄草』の別名を持つ[13]。

ツクシ

春に、地下茎からツクシという胞子茎(または胞子穂、胞子体)を出し、頂点のつぼみのような胞子嚢とよばれる部分から胞子を放出する[8]。薄茶色の円柱形で中空、「袴(はかま/ハカマ)」と呼ばれる茶色で輪状の葉の変形物が鞘状になって、茎を取り巻いている[10]。頂には六角形の胞子が密生する[10]茎の部分を覆っている皮のことで、ツクシの場合は土中から生えるときに穂先などを保護する役割を持っており、成長後も残っている[14]。ツクシの丈は10 - 15センチメートル(cm)程度である。

ツクシの成長後に、それとは全く外見の異なる栄養茎を伸ばす。栄養茎は茎と葉に見える主軸と側枝からなり、光合成を行う。鮮やかな緑色で丈は10 - 40 cm程度。主軸の節ごとに関節のある緑色の棒状の側枝を輪生させる。上の節ほどその枝が短いのが、全体を見るとスギ(杉)の樹形に似て見える。

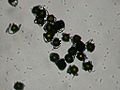

ツクシの穂は、やがて緑色を帯びたほこりの様な胞子を排出すると枯れてしまう[10]。顕微鏡下で見ると、胞子は球形で、2本の紐(4本に見えるが実際は2本)が1カ所から四方に伸びている。これを弾糸という。この弾糸は湿ると胞子に巻き付き、乾燥すると伸びる。この動きによって胞子の散布に預かる。顕微鏡下で観察しながら、そっと息を吹きかけると、瞬時にその形が変化するのをみることが出来る。

- 胞子を散布する直前の状態

- 胞子を散布した後のツクシと、地面から次々と出てくる様子。

- 胞子茎と栄養茎のつながり

- 胞子形成部(胞子嚢)の外観(拡大)

- 胞子形成部(胞子嚢)断面

- 乾燥状態の胞子

- 加湿状態の胞子

Remove ads

利用

要約

視点

童謡『つくし』で歌われるように地域に親しまれ[6]、ツクシの姿のかわいらしさが愛でられることが多い。春の風物詩として春の野を描く際には必ずと言って良いほど描かれる。また子供は喜んでツクシを摘む。他に、ツクシやスギナの関節から茎を引き抜き、改めてそれを挿しておいて「どこで接ーいだ?」といって切れたところを当てさせる遊びがある。

実用的には、ツクシ(胞子茎)と若いスギナ(栄養茎)は食用にでき、また栄養茎は利尿作用の効用がある生薬にもなる[10][4]。スギナの地上部には、アルカロイドのエキセチンとニコチン、サポニンの1種であるエキセトニン、フラボノイドのイソクエルシトリン、グルテオリン、エキセトロンのほか、脂肪、フィトステリン、ビタミンC、珪酸などを含んでいる[6]。サポニンには去痰作用と鎮咳作用が知られている[6]。またフラボノイドには、利尿作用があると考えられている[6]。

食材

ツクシ(土筆)は春の山菜として親しまれ、頂点についている胞子嚢が固く閉じている若い10 cm程度のものが採取される[9][15][8]。食材としての旬の時期は2 - 4月[8]。胞子穂から胞子嚢(頭)と袴(鞘状の葉)を取り除いて、茎だけを塩茹でしてから水にさらして灰汁を抜き、炒め物、汁の実、酢の物、お浸し、煮物、佃煮、和え物、卵とじなどにして調理される[9][4][8]。胞子嚢は若ければ取らないでも大丈夫ともいわれている[4]。味は、一般にクセがなくおいしいと表現されるが[4]、特に胞子嚢には苦味がある[16]。

スギナは葉のような枝が伸びる前の若いものを土から掘り出して、一度茹でてから細かく切り、佃煮に調理される[9][4]。天保年間に初版が刊行された『漬物塩嘉言』では粕漬(土筆粕漬)が紹介されている[17]。

しかし、チアミナーゼ[18]、アルカロイド、無機ケイ素などを含むため、多量の摂取は推奨されない。また、心臓、腎臓の疾病を有する人、ニコチンに対する過敏症を有する人の摂取は禁忌とされる[18]。さらに、チアミナーゼによるビタミンB1欠乏症を起こす恐れがある[18]とされている。

飲用

若い栄養茎(スギナ)を乾燥・焙煎したものを茶として用いる[19](茶外茶の一つ)。スギナ茶は健康茶のひとつとされ[16]、体調を整える効果があるといわれている[12]。

生薬

5月から8月ころに、地上の栄養茎(スギナ)の全草を刈り取り、水洗いをして天日乾燥させたものは生薬になり、問荊(もんけい)と称されている[7][6][10]。薬効は利尿作用、去痰作用があり、肝炎、膀胱炎、浮腫(むくみ)、膝かぶれ、咳によいと言われている[7][10]。

民間療法では、痰が絡んだり、膀胱炎で尿の出が悪くむくみが出る時などに、問荊1日量3 - 15グラムを水400 - 600 ccでとろ火にて半量になるまで煎じ、食間3回に分けて服用する用法が知られている[7][6][10]。この煎じ汁をうがい薬代わりに使っても、去痰、鎮咳の働きがあるといわれる[6]。

あせもや膝かぶれには、濃縮した煎じ汁か、生葉をすりつぶしたものを冷湿布するとよいとされ、収斂作用が役立つと考えられている[10][6]。若葉やツクシを食用した場合でも、去痰の効果があると言われている[10]。患部の熱をとる薬草で、痰が切れにくい咳や、強い利尿作用から、尿が出にくいときがよいとされるが、妊婦や冷え症の人への服用は禁忌とされる[7]。

ヨーロッパでは、民間療法で湿疹などで活用されている[6]。スギナの乾燥葉を浴湯料として、風呂に入れて入浴すると、アトピー性皮膚炎、漆かぶれなどを和らげる効果があるといわれている[12]。

生薬としてのスギナの効用は、古くから伝承されていたが、花粉症対策としての効能があるとの発表があり、注目が集まっている[20][12][21]。ただし、この効能は公的に認められているわけではなく、ヒトでの信頼の置ける有効性および安全性を示すデータはない[18]。

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads