トップQs

タイムライン

チャット

視点

カール・フォン・リンネ

スウェーデンの博物学者、生物学者、植物学者。「分類学の父」 ウィキペディアから

Remove ads

カール・フォン・リンネ(Carl von Linné スウェーデン語発音: [ˈkɑːɭ ˈfɔnː lɪˈneː] (![]() 音声ファイル)、1707年5月23日 - 1778年1月10日)は、スウェーデンの博物学者、生物学者、植物学者[2]。カール・フォン・リネー、ラテン語名のカロルス・リンナエウス(Carolus Linnaeus)、同名の息子と区別するために大リンネとも。「分類学の父」と称される[3][4]。

音声ファイル)、1707年5月23日 - 1778年1月10日)は、スウェーデンの博物学者、生物学者、植物学者[2]。カール・フォン・リネー、ラテン語名のカロルス・リンナエウス(Carolus Linnaeus)、同名の息子と区別するために大リンネとも。「分類学の父」と称される[3][4]。

Remove ads

生涯

要約

視点

幼少期からオランダ留学まで

スウェーデン南部のスモーランド (Småland) のステンブルーフルトにニルス・インゲマション (Nils Ingemarsson) の子として生まれた。幼少期から花が大好きで、8歳の頃には「小さな博物学者」と呼ばれていた[5]。若い頃には、父親や母方の祖父と同様に聖職者となる予定であったが、入学したギムナジウムでは神学など聖職者系の教科に興味を持たなかった。その一方で彼は町の内科医から教えられた植物学に興味を持ち、1727年には医学を学ぶためにルンド大学へ入った。1年後、さらに医学や自然科学を学ぶためにウプサラ大学(ウップサーラ大学)へと移った[6]。

この間に、リンネは植物の分類の基礎が花の雄蕊と雌蕊にあると確信するようになり、短い論文を書いて助教授となった。

1732年に、ウプサラ(ウップサーラ)の科学アカデミーは彼の、当時は未知であったラップランド探検のために融資をした。 この結果が1737年にFlora Lapponica 『ラップランド植物誌』として発行された。

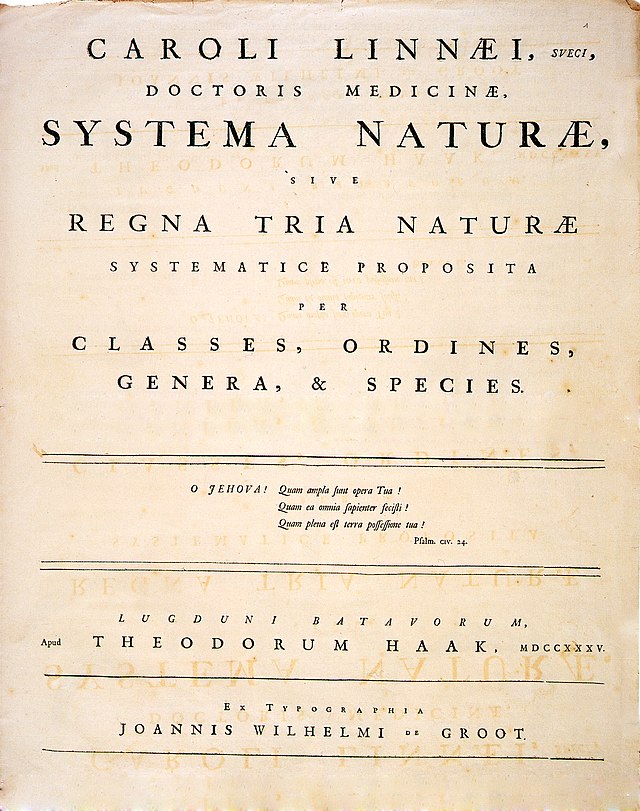

1735年、学位を取得するためにオランダへと向かい、ハルデルウェイクで医学博士号を授与される[7]。その後、ライデンでヤン・フレデリック・グロノヴィウス (Jan Frederik Gronovius) に会い、分類学における彼の研究の草稿を見せた。それを見たグロノヴィウスは感銘を受け、印刷費の援助を申し出た。さらにスコットランドの医師アイザック・ローソン (Isaac Lawson) が追加で資金を提供し、1735年6月、Systema Naturae 『自然の体系』の初版を出版した[8][9][10]。ライデンでは高名な医師であるヘルマン・ブールハーフェとも親交を結んでいる。その後、同年8月に銀行家で博物学好きのジョージ・クリフォード3世に出会い、ヘームステーデのハルテカンプ邸にある彼の植物園の研究を依頼された。この結果は1737年と1738年に、『クリフォード氏庭園誌』ならびに『クリフォード氏植物園誌』として出版されている[11]。またこの時期、1736年にはイギリスを訪れ、オックスフォードやチェルシーを回っている[12]。

1737年にはライデンで Genera Plantarum 『植物属誌』[13]を著した[14]。北半球の亜高山帯・高山帯に生えるスイカズラ科の常緑低木リンネソウ(Linnaea borealis L.)は、ヤン・フレデリック・グロヴィウスがこの植物を愛好していたリンネにちなみ命名しこの『植物属誌』で公表した[14]。のちにリンネも1753年の『植物種誌』でこれを採用し学名とした[14]。

ウプサラ大学教授

リンネは1738年にライデンを出発し、パリに立ち寄って多くの学者と交流したのち、スウェーデンへと帰国してストックホルムで開業医となった。病院は順調で多くの患者が押し寄せるようになり、まもなくスウェーデン海軍の軍医を兼任するようになった。またこの時期にカール・グスタフ・テッシンをはじめとする多くの有力者と知り合いになり、彼らの推挙で1739年にはスウェーデン王立科学アカデミーの初代総裁に就任している[15]。

1741年に、リンネは医師の娘、サラ・モレア(Sara Elisabeth Moraea)と結婚した[16]。同年、ウプサラ大学の医学教授に就任した。当時ウプサラ大学にはもう1人、ニルス・ローゼン・フォン・ローゼンシュタイン(ニルス・ルセーン)も医学教授となっていたが、両者の間で担当科目の論争があり、結局翌1742年の初めにリンネが植物学や薬物学、ローゼン(ルセーン)が臨床医学や解剖学、生理学を担当することで決着した[17]。これによりリンネは大学付属の植物園の管理も担当することとなり、彼はその維持と拡充に意を注いだ。リンネは植物園の中にある園長公邸にその死まで居住し、公邸と植物園はリンネ庭園として現存している[18]。

リンネは植物だけではなく、動物に分野を拡げて分類を研究し続けた。鉱物についても研究した。現代では鉱物を生物と同列に扱うことはないが、当時の博物学では自然に存在するものを植物・動物・鉱物に分けており、リンネはこれらを植物界・動物界・鉱物界の三界に分類した[19]。

1752年、乳母の弊害に関する論文(Linnaeus, Carolus (1752). “Nutrix noverca”. Les chef-d'oeuvredse Monsieurd e Sauvages 2: 215-244.)を執筆し、雌の生殖について「母親になること」が自然であり、乳母は自然の法則に反するとして、乳母の習慣へ反対運動を行った[20]。

1753年にSpecies Plantarum『植物種誌[1](植物の種[21])』を出版した[21]。植物の学名は現在でもここが起点とされる[22]。リンネは『植物種誌』において植物界を「綱」・「目」・「属」・「種(および変種)」の4つの階級を用いて組織化した[19]。またここで、属名の後に一語からなる "trivial name" (nomen triviale) をつなげて二語名からなる学名を厳格に用いることを体系づけた[23]。リンネは当時、多くの分類法に使用されていた扱いにくい記述法(多名法) 、例えば "Physalis annua ramosissima, ramis angulosis glabris, foliis dentato-serratis" のような冗長な名前を好まず、"Physalis angulata"(ヒロハフウリンホオズキ)のように簡潔で、現在身近な種名に変えた[24]。なお、二語名自体はリンネの1737年の著作、 Critica Botanica にてすでに現れている。また、リンネが二名法を用いる約100年前に、ギャスパール・ボアンは、兄ジャン・ボアンの記述をもとに Pinax theatri botanici 『ピナクス』 (1620)を著したが[1]、ここではラテン語での長い記述を削り、2単語で記述することが多かった[25]。ボアンによって集大成された植物の種についての情報と相違点を羅列した簡素な記載による情報処理が、リンネの『植物種誌』に与えた影響は少なくないと考えられている[1]。イギリスのジョン・レイ (1627-1705)も体系的には用いていないながらも、二名法を用いたと言われている[20]。

スウェーデンのアドルフ・フレドリク王は1757年にリンネを貴族に叙し、枢密院が叙爵を確認した後にリンネは姓のフォン・リンネを得、後にしばしばカール・リンネとサインした(出身地にちなんでカロルス・リンネウス・スモランデル (Carolus Linnaeus Smolander) とも署名している)。この姓は、彼の父がルンド大学の大学入学許可のときに牧師に相応しいラテン語の姓リンネを採用したのである。これはスモーランドの Stegaryd に生えていた大きなフユボダイジュ Tilia cordata(スウェーデン語: Lind)からとったものである[26]。また、彼の親戚は同じくフユボダイジュのラテン語名にちなむティランデル (Tiliander)、リンデリウス (Lindelius) という姓を名乗った。当時のスウェーデン人の多くは姓を持たず、父称を用いていた。リンネの祖父はインゲマル・ベングトソン(Ingemar Bengtsson 「ベングトの子」)と名乗り、同じく父はインゲマション、つまり「インゲマルの子」と名乗っていたわけである。

1758年には『自然の体系』の第10版を著した[27]。これはのちに『国際動物命名規約』において、1758年1月1日に出版されたとみなし、動物命名法の起点の日付として用いる[27]。リンネは1735年の『自然の体系』初版では哺乳類を「四足綱 Quadrupedia」としていたが、ヒトを四足動物に入れたことで自然主義者たちから批判を受けた[20]。リンネはこれを受けて「ヒトがもともと四つん這いで歩いていなかったとしても、女性から生まれるヒトは母乳で成長することは認めざるを得ないだろう」と、第10版では雌の乳房 (female mammae)をその象徴として、「乳房の mammae」に由来する「哺乳類 Mammalia」とした[20]。今日では、哺乳類の定義を乳腺(mammary gland)を持つこととし、これは乳汁を分泌しない雄や乳頭を持たない単孔類にもうまく当てはまる[20]。

リンネの講義は人気があり、多くの聴講者を呼び寄せた。また彼は、その業績と外向的性格、面倒見の良さから多くの弟子に慕われた[28]。リンネは弟子たちに世界各地での博物標本の収集を依頼し、これに応えて多くの弟子が世界中で生物収集に従事し膨大な標本を師の元へと送った。彼らはリンネの使徒たちと呼ばれ、北アメリカへ向かったペール・カルム、西アフリカのアーダム・アフセリウス、ケープ植民地と日本での収集を行ったカール・ツンベルク、広東に向かったペール・オスベックやオーロフ・トレーン、ジェームズ・クックの第2回航海に参加し南太平洋を回ったアンデシュ・スパルマン、ロシアで収集を行ったヨハン・ペーテル・ファルク、北アフリカに向かったヨーラン・ロートマンなどが知られている。こうした採集旅行はしばしば探検となり、過酷なものとなることも多く、なかには南アメリカに向かったペール・レーフリングやエジプトからイエメンに向かったペール・フォッスコールのように、採集行の途中で命を落とすものもいた[29]。

1778年に死去。リンネの仕事は息子のカールに引き継がれたが、カールはリンネの死からわずか5年後に急逝し、リンネの高弟であったカール・ツンベルクがその後を引き継いだ[30]。

Remove ads

主な業績

以下のような功績により、「分類学の父」と称される。

- それまでに知られていた動植物についての情報を整理して分類表を作り、その著作『自然の体系』(Systema Naturae、1735年)において、生物分類を体系化した。その際、それぞれの種の特徴を記述し、類似する生物との相違点を記した。これにより、近代的分類学がはじめて創始された。

- 生物の学名を、属名と種小名(種形容語)の2語のラテン語で表す二名法(または二命名法)を体系づけた。ラテン語は「西洋の漢文」であり、生物の学名を2語のラテン語に制限することで、学名が体系化されるとともに、その記述が簡潔になった。現在の生物の学名は、リンネの分類体系をもとに、分類群によって国際動物命名規約・国際藻類・菌類・植物命名規約・国際細菌命名規約に基づいて決定されている[22]。

- 分類の基本単位である種のほかに、綱、目、属という上位の分類階級を設け、それらを階層的に位置づけた。後世の分類学者たちがこの分類階級をさらに発展させ、現代行われているような精緻な階層構造を作り上げた。これは現在でも「リンネ式階層分類体系」として広く用いられている[19]。

- カール・フォン・リンネの発案により、火星を表す惑星記号の「♂」を生物学で雄(オス)を表す記号として使い始めた。

Remove ads

後世の言及

- 「分類学 Taxonomy」という言葉を作ったオーギュスタン・ピラミュ・ドゥ・カンドールはリンネの分類を自然分類ではなく人為分類と評した[31]が、リンネは生殖こそが植物にとって元も重要であり、生殖形質に基づく分類こそが自然分類であると考えていた[21]。

- 学名の著者名として、動物では省略しないため[32]、Linnaeusを用いる。植物ではL.(またはLinn.)と略記する[33]。一文字のみの略記を用いることができるのはリンネのみである。なお、息子の小リンネはふつうL.f.、またはL.fil.と略記される[34]。

- 2015年まで流通していた旧スウェーデン100クローナ紙幣にその肖像を見ることができる[35]。

- 硫化鉱物のリンネ鉱(Linnaeite、Co+2Co+32S4)は1845年にスウェーデンのバストネス鉱山 (Bastnäs Mines) で発見され、リンネの鉱物学への貢献を称えて命名された[36]。

- ジャン・ジャック・ルソーはリンネについて「地球上で彼ほど偉大な人物を私は知らない」と記している[5]。

- リンネの膨大な標本や資料は、死後6年経った1784年にリンネ未亡人のサラからイギリスの植物学者ジェームズ・エドワード・スミスへと売却された。スミスは1788年にロンドン・リンネ協会を設立したのちも個人でこのコレクションを保有していたが、スミス死後の1828年に協会へと売却され、その後はロンドン・リンネ協会にて保管されている[37]。

- リンネが管理していたウプサラ大学の植物園及び園長公邸はリンネ庭園として現存している[18]。また、1758年に購入し夏をすごしたハンマルビーの別荘は1880年にスウェーデン政府が買い上げ、記念館として公開されている[38][39]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads