トップQs

タイムライン

チャット

視点

と号部隊

大日本帝国陸軍航空機による艦船に対する特別攻撃隊の呼称 ウィキペディアから

Remove ads

と号部隊(とごうぶたい、旧字体: と號部隊󠄁)は、大日本帝国陸軍の航空機による艦船に対する特別攻撃隊である。「と」とは特攻隊の略号である[1]。特攻全般については「特別攻撃隊」を参照。

歴史

要約

視点

万朶隊・富嶽隊

→「万朶隊」も参照

1944年初頭、陸軍中央で組織的な航空特攻の検討が始まった。主に艦船に対する体当たりについてで、春には機材、研究にも着手した[2]。1944年3月28日、陸軍航空本部には特攻反対の意見が多かったことから、内閣総理大臣兼陸軍大臣兼参謀総長東條英機大将は航空総監兼航空本部長の安田武雄中将を更迭、後宮淳大将を後任に据えた[3]。1944年春、中央で航空関係者が特攻の必要に関して意見を一致した。当初は精鋭と器材で編成し一挙に敵戦意をそぐことを重視した。そこでまず九九式双軽爆撃機と、四式重爆撃機「飛龍」を改修することになり、中央で2隊の編成準備を進めた。軍政の不振を兵の生命で補う部隊を上奏し正規部隊として天皇(大元帥)、中央の名でやるのはふさわしくないとして現場指揮官の臨機に定めた部隊として要員、機材の増加配属だけを陸軍大臣の部署で行うことにした[2]。また同年5月、体当たり爆弾桜弾の研究が第3陸軍航空技術研究所で開始される[4]。1944年7月11日第4航空技術研究所長正木博少将は「捨て身戦法に依る艦船攻撃の考案」を起案し対艦船特攻の方法を研究した[5]。

1944年7月、鉾田教導飛行師団に九九双軽装備、浜松教導飛行師団に四式重爆「飛龍」装備の特攻隊を編成する内示が出た。8月中旬からは九九双軽と四式重爆「飛龍」の体当たり機への改修が秘かに進められた[6]。9月28日、大本営陸軍部の関係幕僚による会議で「もはや航空特攻以外に戦局打開の道なし、航空本部は速やかに特攻隊を編成して特攻に踏み切るべし」との結論により、参謀本部から航空本部に航空特攻に関する大本営指示が発せられる[7]。

陸軍による最初の航空特攻は、鉾田教導飛行師団の万朶隊と浜松教導飛行師団の富嶽隊によって行われた。通常の編成は航空本部から電文で命令されるが、命令は天皇を介するため、任命電報が送れず、菅原道大中将が編成担当者に任務を与え派遣した[8]。富嶽隊、万朶隊は、梅津美治郎参謀総長が藤田東湖の「正気の歌」から命名した[9]。富嶽隊の選出方法は「志願を募ればみんな志願するので指名すればそれでいい」というものであった。万朶隊は飛行隊長が面接を行い志願を募った[10]。

万朶隊は、1944年10月4日航空総監部から鉾田教導飛行師団に九九双軽装備の特攻隊編成の連絡があった[11]。10月13日、師団長今西六郎中将は航空総監と連絡し特攻部隊を編成の打ち合わせをした。中旬に九九双軽の特攻改修機が到着した[12]。10月20日、参謀本部から編成命令が下され、21日岩本益臣大尉以下16名が決定した[13]。22日航空総監代理により総監訓示が行われ、今西師団長も訓示を行い、鉾田飛行場を出発。立川に寄った際に、竹下福壽少佐により、爆弾の安全装置離脱および緊急時の爆弾投下を可能にする改修が認められた。26日、九九双軽の特攻隊はフィリピンのリパに到着。29日万朶隊と命名された[14]。

富嶽隊は、浜松教導飛行師団長川上淸志少将は特攻隊編成の内示を受けると、同師団の第1教導飛行隊を母隊として編成し1944年10月24日から特別任務要員として南方へ派遣した。全員とも四式重爆の経験は豊富だった。26日、参謀総長代理菅原道大航空総監が臨席し出陣式が行われ、富嶽隊と命名された[15]。

万朶隊は初出撃を待っていたが、11月5日、第4航空軍の命令で作戦打ち合わせに向かった隊長岩本大尉以下5名が米軍戦闘機と遭遇し戦死。富嶽隊はフィリピンに到着すると11月7日早朝、初出撃した。しかしこの出撃は空振りに終わり、山本中尉機が未帰還。富嶽隊は13日に、隊長西尾常三郎少佐以下6名が米機動部隊に突入して戦死した。残った富嶽隊、万朶隊も順次出撃していった。

八紘飛行隊

レイテ島の戦い

陸軍搭乗員の精鋭を選抜し、機体もわざわざ特攻専用機に改修しながら、万朶隊と富嶽隊の挙げた戦果は陸軍中央を失望させた。参謀本部参謀の田中は「明快な(戦果の)報告が電報されてこないんですね。それでこれはどうしちゃったんだろうというようなですね、せっかく改装をして、特別選り抜きの搭乗員をあてがって、何か寂しいような感じを持ちましたですね」と回想している[16]。しかしこの時点で第4航空軍司令官富永恭次中将は、万朶隊と富嶽隊という特攻隊が日本内地で編成されてから送られてきたので出撃させたが、部隊の士気から見ても、富永は第4航空軍指揮下の現地の部隊で特攻隊を編成することはせずに、引き続き通常作戦を継続すべきと考えていた[17]。

富永の考えとは裏腹に、陸軍中央は海軍が万朶隊と富嶽隊のような爆撃機ではなく、小回りの利く「零式艦上戦闘機」や艦上爆撃機「彗星」などの小型機による特攻で成果を挙げていることを知り、明野教導飛行師団で一式戦闘機「隼」などの小型機を乗機とする特攻隊を編成し[18]、八紘隊と名付けてフィリピンに投入した。富永ら第4航空軍は通常の増援機を待ち望んでいたが、日本内地から送られてくるのは、ほとんどが特攻隊となってしまったため、第4航空軍は特攻を主体として戦わざるを得なくなった[19]。フィリピンに到着した八紘隊は、第4航空軍司令官富永中将が自ら、隊ごとに一宇隊、靖国隊、護国隊、鉄心隊、石腸隊と命名している[20]。富永は史学の知識が深く、特攻隊の部隊名は歴史などの故事に因んで命名された。例えば鉄心隊と石腸隊は中国北宋の政治家で文才と画才にも秀でていた蘇軾の「李公択に与うるの書」を出典として、容易には動かせない堅固な意志を表す言葉「鉄心石腸」から命名されている[21]。後に八紘隊は、明野教導飛行師団・常陸教導飛行師団・下志津教導飛行師団・鉾田教導飛行師団などにより合計12隊まで編成され、富永は丹心隊、勤皇隊、一誠隊、殉義隊、皇魂隊、進襲隊まで命名した[22]。八紘隊各隊は「十神鷲十機よく十艦船を屠る」と称されたほど[22]、「特攻で艦船の撃沈は無理」などとして特攻に反対していた陸軍の一部[23]の懸念を払拭し、確実に戦果を挙げるようになった[22]。

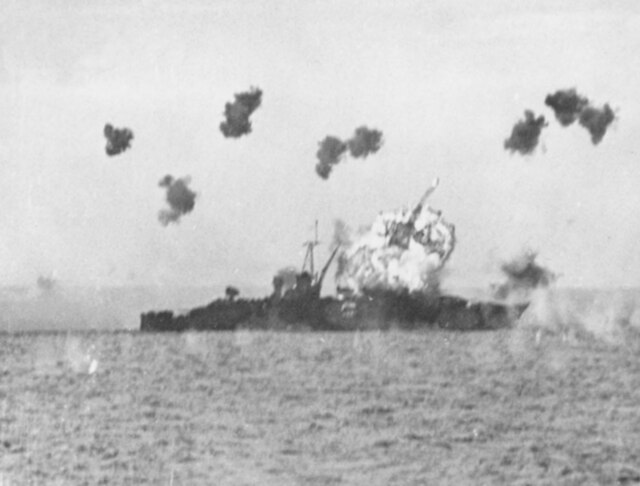

八紘隊の第1隊となった八紘隊の一式戦闘機「隼」10機は11月27日にネグロス島を出撃、レイテ湾の連合軍輸送船団を攻撃して、戦果確認した護衛機より、戦艦1隻、巡洋艦4隻、輸送艦4隻を撃沈、戦艦もしくは巡洋艦1隻、大型輸送艦1隻大破の大戦果が報告された[22]。陸軍特攻機が挙げた初めての大戦果に第4航空軍司令部は歓喜に包まれたが、これは今までと同様の過大戦果報告であった。しかし、陸軍特攻隊としては初めて、アメリカ海軍の公式記録で確認できる戦果を挙げており、戦艦「コロラド」には1機の「隼」が突入し、3mの穴をあけて機体は甲板を貫通、艦内で爆弾が炸裂し約100名の死傷者が生じた[24]。軽巡洋艦「セントルイス」も2機の「隼」が突入し砲塔と搭載されていた水上機を破壊して60名の死傷者が生じている[25]。特に軽巡洋艦「モントピリア」に対する攻撃は巧妙かつ執拗であり、一群で現れた特攻機は接近した1機に対空砲火が向けられると、他の機は散会して同時にあらゆる方向から突入してきた。「モントピリア」はこの巧みな攻撃を避けることができずに2機の隼が命中したが、いずれも爆弾が不発で深刻な損傷には至らなかった。うち1機は副砲砲塔を貫通しており、爆弾が炸裂すれば弾薬の誘爆で致命的な損傷を受けることは避けられなかったので、水兵たちは神のご加護があったと胸をなでおろしている[26]。「モントピリア」の艦長は八紘隊の攻撃について「敵機はいったん体当たりするために急降下に入ったら、急降下を途中でやめたり、針路を変えて体当たりを避けたりする特攻機は1機もなかった」と驚いている[27]。

11月29日には、靖国隊の一式戦闘機「隼」6機が出撃し[28]、うち1機の「隼」は、雲を利用して巧みに戦艦「メリーランド」に接近すると、全く気付かれることなく、急降下で同艦に突入する寸前に、一旦機首を上げると、尾翼を真下に垂直上昇してまた雲の中に入り、1秒後には太陽を背にしての急降下で、今度は「メリーランド」の40.6cm砲(16インチ砲)装備の第2砲塔に突入した。その間、特攻機はまったく対空射撃を浴びることはなかった。その見事な操縦を見ていた「メリーランド」の水兵は、「これはもっとも気分のよい自殺である。あのパイロットは一瞬の栄光の輝きとなって消えたかったのだ」という感想を抱き、その特攻機の曲芸飛行を間近で見ていた軽巡洋艦「モントピリア」の艦長も「彼の操縦ぶりと回避運動は見上げたものであった」と感心している。「メリーランド」はこの突入によって大破炎上し、130名もの大量の死傷者を被って、修理のために翌1945年3月まで戦列を離れている[27]。富永の特攻機の運用は巧みであり、昼夜問わず来襲する特攻機にアメリカ軍水兵は満足に睡眠をとることもできずに疲労困憊していた。なかにはシャワーを浴びている間に特攻機が来襲して裸のまま自分の配置についたり、食事の順番を待っている間に特攻機が来襲して食事をとることができないこともざらであったという。そのような日常の中で、アメリカ軍の水兵たちは、日本軍の特攻機がドイツ空軍の航空機よりも遥かに手ごわい相手だと痛感させられていた[29]。

第4航空軍現地部隊での特攻隊編成には消極的であった富永であったが[30]、大本営から富永に対して、本土から派遣されてくる特攻隊の運用のほかに、現地部隊での特攻隊編成の命令があっていた[31]。第4航空軍としても、航空戦力の消耗が激しく、補充も乏しくなった状況では、もはやほぼ唯一有効な作戦となった特攻に注力せざるを得ず、日本内地から送られてくる特攻隊のほかにも、現地の部隊でも特攻隊の編成を開始し、レイテの戦いの後半からは第4航空軍の残存兵力の殆ど全部が特攻に回されることとなった[30]。

ミンドロ島の戦い

12月7日、第4航空軍が空挺特攻作戦「テ号作戦」を進めていた頃、連合軍の輸送艦隊が、「和号作戦」遂行中の日本軍の背後となるレイテ島西岸オルモックに迫っていた。オルモックは多号作戦による、日本軍の補給物資や増援部隊を揚陸する拠点ともなっており、オルモックの失陥は、レイテ島での作戦行動の崩壊に直結した[32]。レイテの詳細な戦況の情報を把握していない南方軍は、一定の成果を挙げていた「テ号作戦」の続行を指示してきたが[33]、富永はそれを一蹴してオルモックに迫っている連合軍艦隊に集中攻撃を加えた。「テ号作戦」で戦力を喪失していた第4航空軍は、残り少なくなった手持ちの特攻機と、陸軍対艦攻撃の専門部隊として、北海道で跳飛爆撃の猛訓練を積んできた第5飛行団の「一〇〇式重爆撃機」を出撃させた[34]。跳飛爆撃隊は、これまでと同様に戦果を挙げること無く2機を失ったが[35]、特攻機の一部は突入に成功し、「艦船1隻、輸送船5隻、舟艇20以上を撃沈」という多大な戦果報告を行った。しかし、実際に撃沈されたのは駆逐艦「マハン」、高速輸送艦(輸送駆逐艦)「ワード」、 中型揚陸艦「LSM-318」の3隻に過ぎなかった。第4航空軍は、海軍に遅れて特攻を開始したせいもあって、海軍に張り合って常に過大な戦果報告を行っていた[36]。

特攻により上陸支援艦隊が多少の損害を受けたものの上陸作戦には支障はなく、オルモック湾内のデポジト付近の海岸に上陸したアメリカ陸軍第77歩兵師団はオルモック市街に向けて前進を開始した。背後に上陸され虚を突かれた形となった日本軍であったが、体勢を立て直すと激しく抵抗し、第77歩兵師団は上陸後の25日間で死傷者2,226名を出すなど苦戦を強いられた[37]。なおも、陸軍特攻隊は出撃し、丹心隊の一式戦闘機「隼」7機と勤皇隊二式複座戦闘機「屠龍」2機が、リバティ船「ウィリアム S. ラッド 」、PTボート 「PT-323」2隻を撃沈している[38]。連合軍は大きな損害を被りながらもオルモックを確保したが、この上陸作戦によってレイテの戦いは終局に向かっていくこととなった。

レイテの戦いの大勢が決した頃には、連合軍はレイテ島を基地として、フィリピン各島の攻略を開始したが、第4航空軍はこれまでの富永による積極的な航空作戦で消耗しきっており、限られた戦力での戦闘を余儀なくされていた。12月13日には、偵察機が約80隻の連合軍艦隊を発見、これはミンドロ島の攻略部隊であったが、第4航空軍はこの艦隊が陸軍航空隊の飛行場群があるネグロス島への侵攻と判断し[39]、富永は手元に残っていた一宇隊(一式戦「隼」)など5機を出撃させた。出撃した特攻機は少ないながらも上陸支援艦隊の旗艦で、マッカーサーの旗艦でもあった軽巡洋艦「ナッシュビル」に突入した。この日はマッカーサーは乗艦しておらず、大殊勲とはならなかったが、ナッシュビルには攻略部隊を率いていたアーサー・D・ストラブル少将が座乗していた。ストラブル自身は無事であったが、ストラブルが指揮する第7艦隊水陸両用部隊参謀長が戦死、上陸部隊指揮官のウィリアム・C・ダンケル准将が大火傷を負うなど[40]、攻略部隊の多くの指揮官や幕僚を含む325名もの死傷者を出して艦は大破し、ミンドロ島上陸作戦に少なからず影響を与えた[41]。

富永は、2個陸軍飛行戦隊55機の「100式重爆撃機」を擁してフィリピンに進出しながら、地上での損失と跳飛爆撃任務の失敗で壊滅状態となっていた[42]第5飛行団残存の「100式重爆撃機」9機に、ミンドロ島の戦い支援のため、戦果が望めない跳飛爆撃ではなく特攻出撃を命じた[43]。参謀長の隈部らが鈍重な重爆を白昼に出撃させると敵戦闘機の餌食になるだけだと反対意見を述べたが[44]、心身的消耗により神経質となっていた富永は反対意見を聞くことはなく[45]、また60機の護衛戦闘機をつける計画もあり、作戦は強行された[46]。富永の命令を受けた第5飛行団団長小川小二郎大佐は、今までの戦歴により重爆による艦船攻撃は非常に困難であったと痛感させられており、重爆の特性を理解しない航空用法に反発したが、しかしどうせ全滅する飛行団であれば、特攻の名のもとに潔く散るのも一案と思い直して、指揮下の飛行第95戦隊と飛行第74戦隊に全力出撃を命じた[47]。それでも、攻撃隊長の丸山義正大尉に「弾を落として帰ってこい」と体当りをせずに、今まで訓練してきた跳飛爆撃で攻撃し帰還するように指示したが、隊員らは初めから生還は考えておらず、遺品を整理し下着を取り替えて出撃した[47]。捨て鉢気味の小川に対して、隊員たちは死を覚悟しながらも冷静に作戦を検討しており、全員、縛帯(救命胴衣)を脱ぎ捨てて決死の覚悟を固めると、「一番大きな敵船を攻撃しよう。まず私が爆撃をしかけるので、前方射手は機銃を全弾撃ち込んでくれ。爆撃後、敵船を飛び越して海面スレスレを飛ぶから、今度は後部射手が機銃を全弾、撃ち込んでほしい。それでも敵船が沈まなかったら、反転して突っ込むから覚悟してもらいたい」と作戦を協議している[48]。

出撃時間は護衛戦闘機の関係で早朝7時とされたが、攻撃の成功率を向上させるためにもせめて夜間の出撃にさせて欲しいとする小川の上申を、第4飛行師団の参謀が「出撃時刻は第4航空軍が決めたもので、護衛戦闘機の手配もあって変更は難しい」と拒否された[49]。重爆特攻の9機は菊水隊と命名され、13機の一式戦闘機「隼」の護衛付きで出撃したが、敵艦隊に達する前にアメリカ軍戦闘機「P-47」の迎撃を受けて「敵戦闘機に襲わる!」との悲痛な打電を最後に全滅した[50]。しかし、この日出撃した中村真曹長によれば、60機の護衛機が付くという説明を受けていたが、付いてきたのはたった1機の軍偵察機のみで、その軍偵察機も途中でいなくなってしまったという[46]。撃墜された100式重爆撃機から海上に投げ出されたサイトウジュウロウ軍曹(氏名の漢字不明)1名がアメリカ軍に救助されて捕虜となっている[51]。また、アメリカ軍戦闘機に撃墜された中村機では、中村のほかに2名の搭乗員も生き残り、海上に浮かんでいるところをフィリピン人ゲリラの捕虜となった[52]。この菊水隊の特攻出撃は、作戦指導に冷静さを欠いていたこの時期の富永の暴挙であったと非難されることも多いが[53]、当初60機の計画であった護衛機が飛行第13戦隊の隼13機となってしまったことや、飛行第13戦隊は護衛任務で3機の「隼」を失いながらも、雲で菊水隊とはぐれてしまい[54]、肝心の菊水隊からは護衛機として認識すらされていなかったなど[46]、護衛機としての用をなしておらず、現場の部隊の連携の稚拙さも攻撃失敗の原因となった[55]。また、捕虜となったサイトウはアメリカ軍の尋問に対して、菊水隊が任務を達成できなかったのは、防御火力を集中するためにしっかりとした編隊を組ませることができなかった編隊指揮官の責任であると述べている[56]。

大型機の菊水隊の特攻は失敗したが、12月18日にはたった1機での出撃となった鉄心隊の長尾熊夫曹長が搭乗する「九九式襲撃機」がPTボート「PT-300」を撃沈、15名のアメリカ軍兵士が死傷した[57]。12月21日には殉義隊の一式戦闘機「隼」7機と旭光隊と若桜隊の「九九式双軽爆撃機」3機が出撃したが、富永は日ごろの粗食と[58]、心身ともに消耗しきったやつれた顔で、各隊が出撃するカローカン飛行場に到着した[59]。富永は出撃する作戦機の見送りに非常なる熱意を示して、何よりも優先しており[注釈 1][60][61][62]、この日も体調不良に構わず見送りにやってきたものであった。富永に見送られた各隊のうち、「隼」で編成された殉義隊が、ミンドロ島への物資の輸送任務を終えてレイテ島に帰還途中の輸送艦隊を捕捉した[63]。殉義隊の「隼」1機は、戦車揚陸艦「LST-460」上空で旋回したのち、45度の角度で急降下すると、あたかも甲板上にいた艦長のJ・B・マックドレン大尉を真っすぐ目指してくるような針路で突入した。マックドレンが慌てて伏せると、「隼」はその上を通り過ぎて艦橋に命中した。命中する直前に「隼」を操縦していた特攻隊員が機体から投げ出されて、遺体の一部が艦上に落下してきたという。爆弾の爆発で火災が生じて、火だるまとなったアメリカ兵が泣き叫ぶといった地獄絵図になったが、まもなく艦は沈んでいったので、多くのアメリカ兵が海上に投げ出された[64]。「LST-749」には2機の「隼」が突入、その躊躇ない突進に乗艦していたアメリカ軍士官は「特攻機は真っすぐ突っ込んできた。その態度には、ためらいなどの気配は全然見られなかった。そのパイロットはただ真っすぐに突進してきた」と驚愕している。「LST-749」も沈没し、2艦で100名以上のアメリカ兵が戦死し、多数の負傷者が出た[65]。

12月25日にはスールー海を北上する大船団に向けて、富永は先日フィリピンに到着したばかりの進襲隊の出撃を命じた。進襲隊は熊谷飛行学校と宇都宮飛行学校の教官と助教官ばかりを集めた精鋭部隊であり、第4航空軍の期待も大きかった[66]。いつも通り富永は、出撃する特攻隊員を激励するためマリキナ飛行場を訪れ、特攻隊員に向けて訓示を行っている[67]。雨が土砂降りのなかで出撃準備が行われたが、結局、雨はひどくなる一方であり、富永は出撃は危険と判断してこの日の出撃中止を命じた。しかし、富永は熱帯性スコールの土砂降りの中でも構わず出撃督励を行っていたこともあって、ますます病状が悪化し、このあと高熱に悩まされることとなった[68]。

進襲隊の出撃は12月30日となったが、菊水隊での失敗の反省を活かして、出撃を迎撃戦闘機を避けるために日暮れとした。進襲隊の「九九式襲撃機」は、指揮官の久木元延秀少尉機以下わずか5機での出撃であったが[69]、進襲隊はその高い操縦技術を遺憾なく発揮して、巧みな攻撃でわずか4分間という間に4隻のアメリカ軍艦船に次々と突入した。また、突入する際も訓練通り、艦艇の重要部分に突入しており、駆逐艦「ガンズヴォート」には艦の中央部分に命中し、船体にかつて応急修理要員が経験したことのないレベルの重篤な損傷を被り、適切なダメージコントロールで沈没を逃れるのがやっとであった[70]。水雷母艦「オレステス(魚雷艇補給艦) 」にも中央部分に突入し、艦は大破炎上して航行不能となり大量の死傷者を出し、どうにか沈没を逃れると、他の艦に曳航されてアメリカ本土に帰還し、以後終戦まで戦線に復帰することはできなかった[71]。また、航空燃料40,000バレル、ディーゼル油23,000バレルを満載したタンカー「ポーキュパイン(艦隊給油艦)」に対しては、少しでも特攻の効果を上げるため、まずは上甲板に爆弾を投下したあと、そのまま機体ごと突入した。爆弾の爆発で喫水線に大穴を開けると、特攻機の航空燃料により発生した火災が「ポーキュパイン」の積載燃料に引火し、あまりの猛烈な火災となって消火することが困難となったので、「ポーキュパイン」は大量の燃料を積載したまま処分された[72]。駆逐艦「プリングル」にも大きな損害を与えて修理のために戦線離脱させたが、「プリングル」はこのあとの沖縄戦で特攻によって沈没している。この4隻合計でアメリカ軍に243名もの大量の死傷者を被らせたが、出撃5機のうち4機命中という高い有効率であって、進襲隊は富永の期待に違わぬ大戦果を挙げた[65]。さらに、富永は進襲隊の高い操縦技術に期待して、特攻出撃に前の12月27日に飛行場攻撃の通常任務も命じていたが、その攻撃でミンドロ島のヒル飛行場の容量1,000バレルのガソリンタンクの爆破にも成功しており、大量の燃料の損失はこの後の連合軍の進攻計画を大きく狂わせたが[73]、マッカーサーによれば、特に大量の航空燃料の損失が、航空作戦に大きな影響を及ぼしたということであった[74]。

ミンドロ島で、富永が指揮する特攻機に多大な損害を被った司令官のストラブルは「自殺機がひとたび突撃を開始したら、猛烈かつ正確な射撃以外は、何ものもこれを阻止することはできない。こうした種類の航空攻撃と戦うためには、緊密な相互支援が必要である」と報告している[73]。

ルソン島の戦い

連合軍のルソン島上陸が迫っていると考えた第14方面軍司令官の山下は、マニラは多くの民間人が居住しており、防衛戦には適さないため、オープン・シティとすべく、富永に撤退を要請した。しかし第4航空軍司令部は、毎日特攻隊を見送ってきた悲壮な記憶が残る決戦本営のクラーク飛行場を見捨てて山に籠れという山下の命令に強く反発し[75]、富永もマニラを墓場にすると決めており[76]、「レイテで決戦をやるというから特攻隊を出した。決戦というからには、国家の興亡がかかっているから体当りをやらせた。それなのに今度はルソンで持久戦をやるという。これでは今まで何のために特攻隊を犠牲にしたのかわからなくなる。富永が部下に顔向け出来んことになる。富永はマニラを動かんぞ。マニラで死んで、特攻隊にお詫びするんだ」と主張してマニラ放棄を拒否した[77]。第4航空軍の参謀ら司令部要員も軍属に至るまで、富永の「マニラ軍司令部を最後まで死守する」という覚悟を礼賛し、富永と運命を共にする覚悟で司令部外郭の防備強化に奔走していた[78]。

これまでの富永の積極果敢な航空作戦によって、第4航空軍の航空機は底を突きつつあって機体のない搭乗員があふれる状況となっていた。富永は貴重な搭乗員を地上で無駄に失うことを避けるために、誰よりも先に搭乗員を日本に送り返そうと考えて、輸送機で一旦台湾に撤退させて、台湾から日本に向かわせることとした。しかしすでに制空権は連合軍のものであり、搭乗員撤退用の輸送機は連合軍戦闘機の目を盗んで未明に出発せざるを得ず、十分に搭乗員を台湾に送ることはできなかった。のちに海軍も同様な搭乗員撤退作戦を開始し、少なくはない搭乗員とともに、一部の報道班員の記者たちもルソン島に連合軍が侵攻してくる前に撤退に成功している[79]。第16飛行団を率いて活躍した団長の新藤も、第16飛行団が壊滅状態に陥ると富永からマニラに呼ばれて「ご苦労だった。沢山、中島、高橋と惜しい勇士ばかり戦死させたな。両戦隊長を戦死させて、君だけでは飛行団の戦力回復は困難と思って、内地に帰還して戦力回復するよう取りはからった。きみも不本意ではあろうが、なるべく早く戦力を回復して、ふたたび前進してくれ、君が一日も早く隷下に帰るのを待っている」と優しく語りかけられて、今までの活躍に報いるためとして感状とルソン壺を受け取ると、富永と昼食を共にし、11月23日にフィリピンを後にして日本内地に帰還している[80]。飛行第22戦隊についても、戦隊長の坂川敏雄少佐が戦死するなど、激しい消耗で壊滅状態に陥っており、富永は先任の脇森降一郎中尉以下の生存者に日本本土への帰還を命じたが、申告のため司令部を訪れた脇森に「内地に帰還するなどと言ってはいかんぞ。内地に行って、人員、飛行機を揃えて、フィリピンに帰ってくるのだ」「それまで富永は、首を長くして待っておるぞ」と恐縮している脇森を激励すると、激戦で汚れきっていた脇森の身なりを見て、「ネグロス島では不自由だったろうな」と優しく声かけし、「副官、脇森中尉は内地に行くのだから、新しい服を出してやれ」と新しい軍服まで支給して脇森を感激させている。そして、いつものように、富永自身も食さないような豪勢な空中勤務者専用の特別食を作らせて、脇森に食べさせている[81]。

フィリピンの戦いで特攻は、海軍の戦果ともあわせると100隻以上の連合軍艦船を撃沈破しており、連合軍を恐怖に陥れ[82]、連合軍南西太平洋方面軍のメルボルン海軍部は、「ジャップの自殺機による攻撃が、かなりの成果を挙げているという情報は、敵にとって大きな価値があるという事実から考えて、太平洋海域司令官は担当海域におけるそのような攻撃について、公然と議論することを禁止し、かつ第7艦隊司令官は同艦隊にその旨伝達した」と指揮下の全艦艇に対して徹底した報道管制を引いたが、この検閲は太平洋戦争中でもっとも厳重な検閲となっている[83]。南西太平洋方面軍司令官のマッカーサーは自身が関係したいわゆる「バターン死の行進」について、陸軍中央から報道管制を引かれて忸怩たる思いを抱いており、報道管制には否定的であったが[84]、特攻に対しては「カミカゼが本格的に姿を現した。この恐るべき出現は、連合軍の海軍指揮官たちをかなりの不安に陥れ、連合国海軍の艦艇が至るところで撃破された。空母群はカミカゼの脅威に対抗して、搭載機を自らを守る為に使わねばならなくなったので、レイテの地上部隊を掩護する事には手が回らなくなってしまった」と評するなどかなり警戒していたので[85]、特攻が及ぼす大きな影響を鑑みて報道管制を命じている。しかし、多大な損害を被りながらも、連合軍は着実に進撃を続けており、特攻は結局のところは遅滞戦術のひとつに過ぎないことも明らかになっていた[86]。旗艦の「ナッシュビル」は特攻で離脱させられたので、軽巡洋艦「ボイシ」に乗り換えたマッカーサーは、いよいよ念願のルソン島上陸に着手することとした。1945年1月4日に800隻の上陸艦隊と支援艦隊を率い、1941年に本間雅晴中将が上陸してきたリンガエン湾を目指して進撃を開始したが、そのマッカーサーの艦隊に立ちはだかったのが特攻機であった[87]。

1945年1月4日、この日出撃する一誠隊全員に富永は自ら鉢巻を手渡して、隊員一人一人と熱く握手を交わした[88]。出撃した一誠隊隊長津留洋中尉は、護衛空母「オマニー・ベイ」に発見されることなく1,200m以内の位置まで達すると急降下を開始、まったく対空砲火を受けることも無くそのまま飛行甲板の右舷側側に激突した。火のついた航空燃料が飛行甲板上に並べられた艦載機に降り注いで大火災を発生させ、機体と搭載爆弾は飛行甲板を貫通して格納庫で爆発した。その後に「総員戦闘配置につけ」のブザーが鳴ったが既に手遅れで、艦載機と弾薬が次々と誘爆をおこし、特攻機が突入したわずか23分後には戦死者93名を残して「総員退艦」が命じられた[89]。1機で護衛空母1隻を葬った殊勲の津留は1回目の出撃で不時着して生還しており、それから毎日戦闘指揮所にやってきては、所属する第30戦闘飛行集団の副官金川守雄中尉に「いい目標が出たら、いつでも出ますよ」と出撃を嘆願しに来たという。出撃日も「きょうは、やりますよ」と怯むことなく出撃したので、津留の殊勲の報告を受けた金川は「とうとう彼もやりおった」と目頭が熱くなるのを覚えて、津留の覚悟を知っていた団長の青木武三少将も喜んでいたという。「オマニー・ベイ」は陸軍が沈めた唯一の空母となった[90][注釈 2][91]。

連合軍は特攻が有効と日本軍に悟られないため、いくら損害を出しても進むことを命じられていた[92]。第4航空軍は残存兵力を結集し、ルソン島上陸作戦のため、リンガエン湾に侵入してきた連合軍艦隊への全力特攻を命じた。1月5日から1月10日までの全力特攻で、海軍の特攻機を含めた戦果は、駆逐艦1隻、弾薬を満載した輸送船1隻撃沈、戦艦4隻、巡洋艦5隻、護衛空母1隻、駆逐艦5隻撃破と特攻開始してからの最大の戦果となった[93]。なかでも重巡洋艦「ルイビル」に突入した石腸隊あるいは進襲隊の九九式襲撃機は、機体や爆弾でルイビルに甚大な損害を与えるとともに、火がついた航空燃料をまき散らして、それを全身に浴びたスリガオ海峡戦で第2戦艦部隊を指揮したセオドラ・チャンドラー少将が重篤な火傷を負って戦死した[94]。チャンドラーは真珠湾攻撃でのアイザック・C・キッド少将、第三次ソロモン海戦でのダニエル・J・キャラハン少将とノーマン・スコット少将と並んで、第二次世界大戦中に戦死したアメリカ海軍最高階級の将官となった[95]。他にも戦艦「ミシシッピ」に一誠隊(一式戦「隼」)、軽巡洋艦「コロンビア」に鉄心隊あるいは石腸隊(九九式襲撃機)、がそれぞれ突入し大きな損害を与えた。日本軍は陸海軍ともに、熟練した教官級から未熟の練習生に至るまでの搭乗員が、稼働状態にある航空機のほぼ全機に乗り込んで、リンガエン湾の連合軍艦隊に襲いかかった。大規模な特攻を予想していた連合軍は、全空母の艦載機や、レイテ島、ミンドロ島に進出した陸軍機も全て投入して、入念にルソン島内から台湾に至るまでの日本軍飛行場を爆撃し、上陸時には大量の戦闘機で日本軍飛行場上空を制圧したが、富永ら第4航空軍司令部は、連合軍の空爆をやり過ごすため、白昼には特攻機を林の中などに隠させて、夜間に破壊された滑走路を迅速に修理させ特攻機を出撃させた。ときには遊歩道からも特攻機を出撃させることもあったという。第4航空軍の巧みな特攻機の運用によって、圧倒的に制空権を確保していた連合軍であったが、特攻機が上陸艦隊に殺到するのを抑止することができなかった[96]。また、特攻以外でも、1月7日には敵艦を攻撃するため爆装して出撃していた第71戦隊の四式戦闘機「疾風」2機が、アメリカ陸軍航空隊のエース、マクガイア率いる4機の「P-38」と空戦に突入、マクガイアともう1機を撃墜し、両機とも生還する(機体は被弾多数で大破)という完勝劇を演じている[97]。

マッカーサーは旗艦の「ボイシ」艦上で特攻機との戦闘を見つめていたが、そのうち特攻機の1機がまっすぐ「ボイシ」に向かって急降下してきた。マッカーサーに付き添っていた主治医のロジャー・オラフ・エグバーグ医師らは身構えたが、その特攻機は突入寸前に対空砲火を浴びて撃墜され、特攻機の爆発が「ボイシ」の艦体を揺るがせた[98]。第4航空軍の特攻や地上爆撃などで何度も生命の危機に瀕したマッカーサーは「奴らは我々の軍艦を狙っているが、ほとんどの軍艦は一撃をくらっても、あるいは何発もの攻撃を受けても耐えうるだろう。しかし、もし奴らが我々の兵員輸送船をこれほど猛烈に攻撃してきたら、我々は引き返すしかないだろう」と特攻は上陸作戦の成否を左右させかねないと懸念を示し[99]。上陸部隊を支援していた第77.2任務群指揮官ジェシー・B・オルデンドルフ少将は「日本軍の特攻機は大した妨害も受けずに攻撃を実施することが可能のように見受けられる」「これ以上さらに損害を受けると、現在の作戦及び今後の重要な作戦に、重大かつ不利な影響を与えるかも知れない」「特攻機が輸送艦を攻撃した場合、その結果は悲惨なものになるかもしれない」という切実な戦況報告を行ったが[100]、日本軍は陸海軍ともにこの攻撃でほぼ航空機を使い果たしてしまい、こののちは散発的な攻撃しかできなかった。陸軍のフィリピンにおける最後の特攻出撃となったのが1月13日となり、この日、精華隊の2機の四式戦「疾風」が出撃[101]、うち1機が護衛空母「サラマウア」に命中、機体と爆弾は次々と甲板を貫通し最下甲板まで達し、搭載爆弾は機関室で爆発。そのため、サラマウアは操舵、航行不能となり、発生した火災で格納庫も炎上し、95名の死傷者を出すなど甚大な損傷を被ったが沈没は逃れた[102]。最後まで特攻で大損害を被ったアメリカ軍のなかでは、日本軍がフィリピンにあと100機の特攻機を保有していたら、連合軍の進攻を何ヶ月か遅らせることができたという評価もある[103]。

フィリピン戦での陸軍航空隊特攻

フィリピン戦で陸軍航空隊は210機を特攻に投入し、251名の搭乗員を失っており[104]、そのうちで第4航空軍の特攻機は148機で、これは第4航空軍の通常攻撃を含めた艦船攻撃での総損失機数342機中で43.2%を占めているが[105]、フィリピン戦における日本陸海軍合計での特攻による損失機数650機は、戦闘における全損失機数約4,000機の14%に過ぎなかった[106]。それに対して連合軍は、特攻によりフィリピンだけで、22隻の艦艇が沈められ、110隻が撃破された(海軍の戦果も含む)。これは日本軍の通常攻撃を含めた航空部隊による全戦果のなかで、沈没艦で67%、撃破艦では81%を占めており[107]、特攻は相対的に少ない戦力の消耗で、きわめて大きな成果をあげたことは明白であった[86]。また、フィリピン戦においてアメリカ海軍の将兵だけで4,336名が戦死し、830名が再起不能の重傷を負ったが、この中の大半が特攻による損失であった[108]。特攻に痛撃を浴びせられたアメリカ軍は「特攻が開始されたレイテ作戦の前半には、レイテ海域に物資を揚陸中の輸送艦などの「おいしい獲物」がたっぷりあったのに対して、アメリカ軍は陸上の飛行場が殆ど確保できていなかったので、非常に危険な状況であったが、日本軍の航空戦力の主力は通常の航空作戦を続行しており、日本軍が特攻により全力攻撃をかけてこなかったので危機は去った。」と特攻への戦力投入が少なかったので危険を脱したと評価していた[106]。アメリカ太平洋艦隊司令チェスター・ニミッツ元帥も、フィリピン戦で特攻により被った損害を見て「特別攻撃隊という攻撃兵力はいまや連合軍の侵攻を粉砕し撃退するために、長い間考え抜いた方法を実際に発見したかのように見え始めた」と特攻が大きな脅威になったと評しており、純粋に軍事面からのフィリピン戦の特攻作戦に対するアメリカ軍の評価は総じて高い[109]。

「と」号部隊

後に「と」号部隊の名称が使われるようになり、1944年末に陸軍航空総監部は『航空高級指揮官「と」号部隊運用の参考』の作成に着手、これは1945年4月ごろ関係部隊に配布された[110]。

1945年1月29日、陸軍中央は『「と」号部隊仮編成要領』を発令。第18から第47までの編成が決定。2月6日参謀本部は特攻要員の教育を『「と」号要員学術科教育課程』の通り示達[1]。2月23日、中央はと号部隊の第二次編成準備を指示。第48から第116までの編成が決定。3月20日実行発令[110]。

昭和20年2月陸軍航空総監部にて作成された「と部隊戦闘要領」には、「と号部隊ノ本領ハ生死ヲ超越シ真ニ捨身必殺ノ精神ト卓抜ナル戦技トヲ以テ独特ノ戦闘威力ヲ遺憾ナク発揮シ航行又ハ泊地ニ於ケル敵艦船艇ニ驀進衝突シ之ヲ必沈シテ敵ノ企図ヲ覆滅シ全軍戦勝ノ途ヲ拓クニ在リ而シテ本攻撃成功ノ根基ハ実ニ空中勤務者ノ精神力ニ存ス」とあった。

本土決戦(決号作戦)では「全軍特攻」の戦法で敵輸送船団を洋上で沈めることになっており[111]、「と」号のための飛行場として秘匿飛行場が全国に整備された。[112]

Remove ads

方法

陸軍の航空特攻で使用された特攻機用爆弾は、捷号作戦の初期は海軍の800キロ爆弾を改造し、四式重爆撃機と九九式双軽爆撃機に搭載して使用した。陸軍全機種で特攻隊が編成されると陸軍の爆弾を補強したもの、海軍の二十五番の吊環を陸軍機用に改修したもの、海軍の25番通常爆弾を流用した陸軍四式対艦爆弾等を使用した。1945年4月に桜弾が完成したが、使用機種は四式重爆撃機に限定され、多くは使われなかった[113]。

と号部隊の一覧

→「出撃した特攻隊の一覧」を参照

注釈

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads