トップQs

タイムライン

チャット

視点

みずがめ座オミクロン星

みずがめ座の恒星 ウィキペディアから

Remove ads

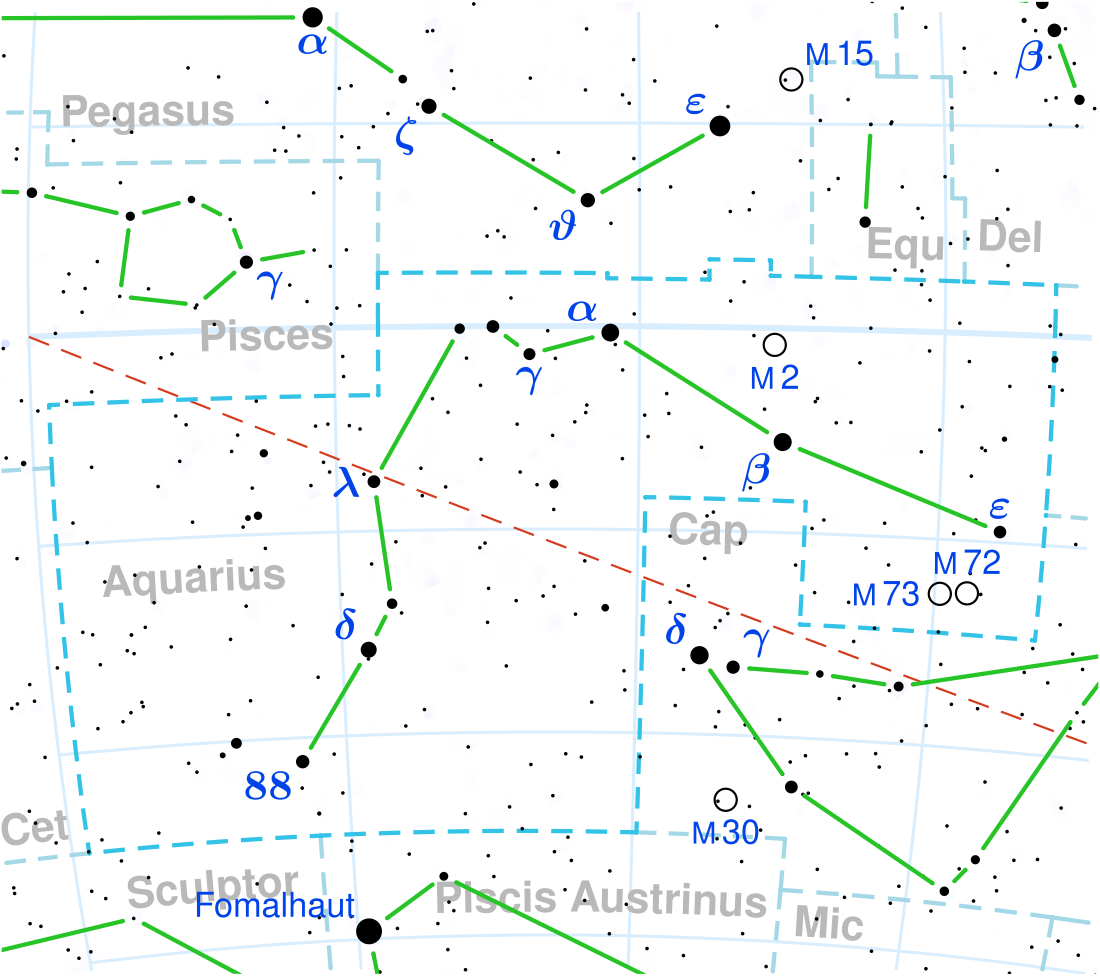

みずがめ座ο星(みずがめざオミクロンせい、ο Aquarii、ο Aqr)は、みずがめ座にある変光星である。見かけの等級は4.69と、肉眼でもみることができる明るさである[1]。年周視差に基づいて太陽系からの距離を計算すると、およそ466光年である[3][注 1]。スペクトルに水素の輝線がみられるB型輝線星で、輝線源となる比較的小さく安定した構造の星周円盤を持っている[6]。

Remove ads

名称

みずがめ座α星の固有名サダルメリクの元になった、アラビア語で「王の幸運(の星)」を意味すると思われる “sa‘d al-malik” という名前は、みずがめ座α星とみずがめ座ο星の2星を指していたとみられる[10]

中国では、みずがめ座ο星は危宿(屋根)の下に家を建てるかのように従う蓋屋(拼音: )という星官を、みずがめ座32番星と共に形成する[11][12][13]。みずがめ座ο星自身は蓋屋一(拼音: )すなわち蓋屋の1番星といわれる[13]。

特徴

要約

視点

みずがめ座ο星は、晩期B型の準巨星であるとみられ、スペクトル型はB7 IVeと分類されている[8]。光度階級に添えられた“e”の文字は、スペクトルに輝線がみえることを表し、みずがめ座ο星はB型輝線星(Be型星)に位置づけられている[14][8]。

みずがめ座ο星は高速で自転しており、自転速度の視線方向成分はおよそ282 km/sである[7]。自転速度が非常に大きいので重力減光が生じ、温度は極域が14600 K程度なのに対し赤道付近は12200 K程度と変化しているが、総合的には有効温度13000 K程度と評価される[6][7]。光度は太陽のおよそ360倍、半径は太陽のおよそ4倍、質量は太陽の約4.2倍と推定されている[6][5]。

みずがめ座ο星は干渉法や補償光学を用いた観測でも、伴星が存在する痕跡が検出されておらず、単独星だと考えられる[4]。また、みずがめ座ο星は、うお座・エリダヌス座恒星ストリームを構成する天体の候補としても挙げられている[15]。

星周円盤

古典的なBe型星は恒星から放出された物質が、粘性によって星周円盤を形成し、円盤のガスから輝線が放出される構造となっている[16]。みずがめ座ο星では円盤から放射される水素輝線の輪郭が非常に安定しており、星周円盤は数十年にわたって安定した構造で、一本腕の渦巻き状分布などの密度構造はないとみられる[17][6]。

みずがめ座ο星は見かけに明るく太陽からの距離も近いBe型星なので、多様な手法で星周円盤の性質を調べる観測が行われている[6]。水素のバルマー輝線、ブラケット輝線を観測して大きさを見積もった結果、ガス円盤の半径は恒星半径の10倍から12倍程度と推定され、これは一般的なBe型星の星周円盤の大きさに比べるとだいぶ小さい[5]。水素のスペクトル線では、中心波長に鋭い吸収線がみられることから、星周円盤の水素が中心星の視線上に分布していると考えられ、円盤を真横(エッジ・オン)に近い向きで眺めている状態で、円盤の傾斜角はおよそ70度と推定される[17][16][5]。

変光

みずがめ座ο星は20世紀半ばに、カズンズによって変光が指摘され、1978年の変光星総合カタログの第63次変光星名一覧に掲載されて、確定した変光星となった[19][20][2]。Be型星らしく変光星の種類としてはカシオペヤ座γ型に分類され、年単位で偏移する規則性の明らかでない、振幅0.25等程度の変光が生じている[2][21][22]。

しかし、みずがめ座ο星の光度曲線ではそれよりも光度変化が小さい周期的な変光も観測されており、周期1.433日で振幅が0.02等の振動を繰り返している[17]。1変光周期のうちには振幅の異なる2つの波がみられ、極大から次の極大までの間隔はおよそ0.7日である[17]。Be型星で、このような周期的変光がみられる例は少なくない[23][24]。周期的な変光が起きる原因としては、非動径振動や自転に伴う質量放出の変化、自転と恒星黒点の組み合わせなどが考えられる[23][24]。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads