トップQs

タイムライン

チャット

視点

イシドールス

西ゴート時代のセビリア大司教、ラテン教父の一人 ウィキペディアから

Remove ads

セビリャのイシドールス(西: San Isidoro de Sevilla、羅: Isidorus Hispalensis、 英語:Saint Isidore of Seville、560年頃 - 636年4月4日)は、中世初期の神学者で、後期ラテン教父の中でも最も重要な神学者の一人であり、カトリックでは「インターネット利用者およびプログラマー」の守護聖人[2]。 30年以上セビリャ大司教を務めた。多くの重要な著作を遺し、とりわけ歴史書は中世のヒスパニア[3]地域で書き継がれた複数の史書の範とされる。

イシドールスが生きたのは、古典文化が没落し、「蛮族」の政治・文化とせめぎ合う時代であった。長兄レアンデル[4]と協力して、西ゴート王の、アリウス派信仰からカトリックへの改宗に関与した。そして兄の死後も彼はカトリック布教の努力を継続した。レアンデルと同じように、トレドとセビリャで開かれた宗教会議[5]で主導的な役割を演じた。レアンデルとイシドールスの兄弟は、その政治的手腕によって今日の歴史家から見ても意義のある変化をもたらしたともいえる。なぜなら、この教会会議で発議された西ゴート王国の法令は代議制政治の発達にとっても重要な契機となっているからである[6]。

Remove ads

生涯・人物

要約

視点

青年時代まで

イシドールスは4人兄弟の末子[7]で、セウェリアヌスを父に持つ。カルタヘナで生まれたと考えられており、母については数説あるものの定説はない[8]。西ゴート王をカトリックに改宗させた功績により家族は全員列聖されている[9]。

- 長兄レアンデル (es)(Leander、549年以前 - 599年あるいは601年)は、イシドールスの前任のセビリャ大司教を務めた。青年時代のイシドールスは彼のもとで学んだと考えられている。西ゴート王レオヴィギルドのカトリック弾圧に立ち向かった。

- 次兄フルゲンティウス (Fulgentius) はレカレド1世王がカトリックに改宗すると、エシハの司教を任された。

- 姉フロレンティナ (Florentina) は修道女で、40以上の修道院と1,000人以上の修道士を統括した。

イシドールスの一家は、彼が幼い頃にセビリャへ移住し、彼は初等教育をセビリャの聖堂学校で修めた。ヒスパニアにおけるカトリックの教育機関としては最初のものであったと思われるこの学校で、イシドールスは七自由学芸[10]を当時最も博識な学者に教授された。イシドールスは勉学に励み、驚くほど短い間にラテン語・ギリシア語・ヘブライ語を習得した。彼が修道士になったことはおそらくないと考えられる[11]が、修道士向けの十分な教育を受けており、いずれの修道会にも属していないにもかかわらず、高い尊敬を集め、司教に叙任されて後は修道院を手厚く保護した。619年には修道院運動に反対した聖職者たちを厳しく批判した。

セビリャ司教に

兄のレアンデルが死ぬと、イシドールスは後任としてセビリャ大司教についた。セビリャ大司教としての長い在任期間中、彼は崩壊と混乱を食い止めることに費やした。古代ローマ帝国の制度と古典古代の学問は急速に失われており、ほぼ2世紀にわたってゴート族の支配を受けてきたヒスパニアでは、ゴート族の野蛮な支配が文明社会を逆行させる恐れがあった。霊的な統一と同様に、世俗的な幸福もそれぞれ異質な文化の完全な融合によりもたらされると考え、イシドールスはさまざまな民族で成り立っていた西ゴート王国を、均一な国民に統合しようとした。そのためにイシドールスは宗教と教育のあらゆる資産を利用し、それは完全な成功をもたらした。西ゴート族の間に深く根を張っていたアリウス派信仰を完全に根絶し、宗教的な規律がヒスパニアのいたるところで強化された。

2つの教会会議、正統信仰の確立

618年あるいは619年の11月13日にシセブト王統治下のセビリャで教会会議(第2回セビリャ教会会議)が開かれ、この会議にはヒスパニアの司教だけでなく、ガリアとナルボンヌの司教も出席した。この会議の決定によって、アリウス派は決定的に排除された。

633年12月5日に開始された第4回トレド教会会議には、ヒスパニアのすべての司教が出席していた。 この会議は数年にわたって続くが、その間イシドールスは審議を主宰し、大部分の決定は彼の主唱によるものであった。この教会会議はイシドールスの精確で忍耐強い精神と影響力によって、実現したといってよい。さらに、この教会会議で王が占めた位置は注目に値する。教会は完全に独立で自由であるとされ、一方で王への忠誠によって縛られると定められたが、ここには教会の管轄について、ローマ教皇へのいかなる言及もないのである。またイシドールスの発意によって、セビリャの聖堂学校に倣う形で、ヒスパニア内のすべての大聖堂に神学校設立を命じる法令が出された。イシドールスはゴート族の野蛮な習慣の広まりを、教育によって食い止めようとしたのである。彼の熱意によって、セビリャでは学芸が盛んになり、この時代の啓蒙運動の中心となった。七自由学科のほかにギリシア語とヘブライ語の学科も設けられ、法学と医学についても関心が寄せられるようになった。すべての司教はこの教会会議で定められた教育の方針を義務づけられた[12]。

死後

イシドールスは最後の偉大なラテン教父であり、古代のキリスト教哲学の掉尾を飾っている。イシドールスは疑う余地無く、この時代で最も教養ある人物であり、中世の教育活動に計り知れない影響を広範囲にわたって及ぼした。イシドールスと同時代人であり、友人であったサラゴサの司教ブラウリオは、イシドールスを、ヒスパニアの高度な古代文明に氾濫した蛮族の野蛮の津波からイベリアの人々を守るために、神によって遣わされた人物であると考えて、653年の第8回トレド教会会議で「驚異の学者、カトリック教会が誇る当代の栄光、最近の時代における最大の教養人であり、常に賞賛とともに呼ばれるイシドールス」[13]と述べた。この賛辞は688年に開かれた第15回トレド教会会議で正式に承認された。

- ダンテの『神曲』は、教会の神学者や学者の中で、サン・ヴィクトルのリカルドゥスとベーダと並んで、イシドールスに言及する[14]。

- 1598年カトリック教会によって聖者として列聖され、1722年には教会博士と宣言された。

- カトリック教会では、1999年にインターネットの守護聖人の候補として提案され、2003年に正式に「インターネット利用者およびプログラマー」の守護聖人と認定されたが、イタリアでのインターネットを利用した世論調査では、6位にさえ入っていない[15]。

- SF作家フィリップ・K・ディックの『戦争が終わり、世界の終わりが始まった』[16]に登場する主人公、博識なアマチュア学者ジャック・イシドールと、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』のジョン・イシドアはこの聖人にちなんで名付けられた。

イシドールス集録と偽イシドールス教令集

中世において絶大な影響力を持っていたイシドールスは、ヒスパニアの教会会議における業績とも相俟って、『ヒスパナ教令集』 ("Collectio hispana") の編纂者と誤って考えられた。そのため『ヒスパナ教令集』を『イシドールス集録』 ("Collectio Isidoriana") とも呼ぶ。『ヒスパナ教令集』の原型は、589年の第3回トレド教会会議[17]もしくは633年の第4回トレド教会会議[18]の際にガリアやヒスパニアにおける議決を『ディオニシアーナ教令集』 ("Collectio Dionysiana") に増補する形で成立したものであり、その後も9世紀まで増訂が続けられ、さらに多くの教会会議の議決や教皇令を採録した。

一方、もう一つのイシドールスに仮託された教令集の方は、『偽イシドールス教令集』 ("Canonum collectio pseudo-Isidoriana") と呼ばれる。こちらは9世紀ごろに成立したもので、採録されている教令のほとんどは偽作されたものであった。中でも有名なのは『コンスタンティヌスの寄進状』と呼ばれる偽文書で、これは中世において正式なカノン法令集に採録され、教皇首位権の根拠として利用された。

Remove ads

著作

要約

視点

『語源』("Etymologiae")[19]やその他の著作でのイシドールスの簡潔で明快なラテン語は、古典的であるとは言えず、西ゴート族の言葉の影響を受けた俗ラテン語である。これは過渡期の著述家の大部分に見られる特徴であり、またこのことから西ゴート族がヒスパニア社会に顕著な影響を及ぼしたことが判明する。イシドールスはおそらく、ラテン語を母語とする最後の世代である。

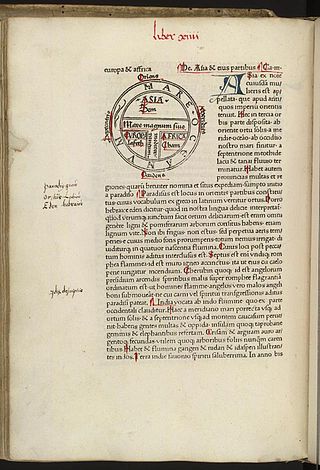

『語源』

アラビア人が古代ギリシア哲学の叡智に触れるはるか以前に、イシドールスはアリストテレスを同国人に紹介している。イシドールスはカトリックの同胞のために、一般的な知識を体系的に編纂した最初のキリスト教著述家であり、主著『語源』はまさに百科辞典的な、総合的な内容を持っている[20]。 この全20巻448章にわたる中世最初の百科事典で、イシドールスは古代から彼の時代に至るまでの、聖俗両面にわたる、あらゆる学問体系を集約した。この著作のおかげで多くの古典時代の著作の記述が断片的に散逸を免れた一方、この著作が原著作よりも重んじられることが多かったために、原著作で散逸してしまったものが多いことも事実である。

『語源』に対する高い評価は、百科事典的な著述活動に刺激を与え、中世以降の時代に大きな実を結ぶことになった。この著作は、中世の収集図書の中で最も人気がある概説書[21]で、ルネサンスの時代まで継続した人気を保ち、1470年から1530年の間に10版を重ねるほど印刷され続けた。12世紀にイスラームを経由して再輸入される[22]まで、西ヨーロッパ人にとって、イシドールスはアリストテレスやその他の古代ギリシャの著述の貴重な情報を提供したが、ギリシャの古典全体から見れば、それは限られた一部に過ぎなかった。『語源』は中世の説話集に、好んで引用された。

地球の形状について

イシドールスは『語源』で、地球が球体をしていることを説いている。『語源』での言及の仕方は曖昧であったので、一部の著述家は円盤状と書いてあるのではないかと考えた。しかしイシドールスの他の著作を参照すれば、彼が明らかに地球を球体と考えていたことがわかる。イシドールスは伝説的で証拠がないにもかかわらず、地球の裏側に人が住んでいる可能性を認めていた。 イシドールスの円盤状のアナロジーは中世の地球球体説論者[23]によってしばしば引用された。

その他の著作

上記以外の著作[24]。

- 『ゴート・ヴァンダル・スエウィ王国史』(羅:“Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum“)

- “Chronica Majora”[25]

- 『異義解』(羅: “Differentiae”[26])

- 『自然について』(英:“On the Nature of Things”、羅:“De natura rerum”)

- 『問題集』(英:“Questions on the Old Testament”、羅:“Quaestiones”)

- a mystical treatise on the allegorical meanings of numbers

- a number of brief letters.

- 『命題集』(羅:“Sententiarum libri tres”)

Remove ads

ギャラリー

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads