トップQs

タイムライン

チャット

視点

イレンダバス層

内モンゴル自治区エレンホト市に分布する上部白亜系サントニアン階の地層 ウィキペディアから

Remove ads

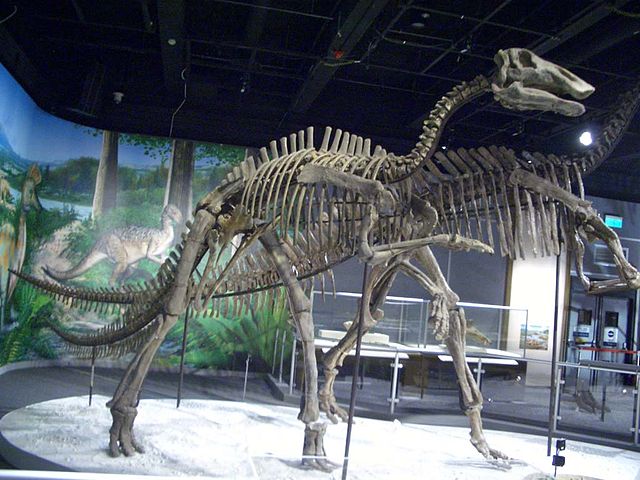

イレンダバス層[1](Iren Dabasu Formation)は、内モンゴル自治区エレンホト市に分布する上部白亜系サントニアン階の地層。属レベルで同定された恐竜の化石が発見されている。1922年にヘンリー・フェアフィールド・オズボーンにより記載・定義された[2]。

地質学

イレンダバス層は細粒砂岩・粗粒砂岩・礫岩・粘土岩・シルト岩からなる陸源性の砕屑堆積物を含む。細粒の氾濫原堆積物と粗粒のポイントバー堆積物は頻繁に一連の堆積周期を繰り返している。堆積周期の二元性は、イレンダバス層が従来考えられていたような網状流路の堆積物よりもむしろ、蛇行河川の堆積物であることを強く示している[3][4]。一方で、河川や湖沼の堆積物に示されるように、イレンダバス層は大規模な氾濫原の地形であり、広範な植生を支えていたことが、顕著な古土壌の発達と植物食恐竜の化石の多産から明らかになっている[4][3]。カリーチや古土壌からは、地面の周期的なインターバルがあったことが示唆される。また、首長竜やヒボドゥス科のサメの化石からは、河川が海洋と繋がっていたことが示唆される[5]。

対比

イレンダバス層の貝虫とシャジクモ類の密集化石に基づき、Itterbeeck et al. 2005 はイレンダバス層がネメグト層と対比できる可能性があると提案し、層序年代を後期カンパニアンから前期マーストリヒチアンとした[4]。しかし、脊椎動物化石からはカンパニアン - マーストリヒチアン期よりも古い時代の地層であることが示唆され、貝虫の化石の共通は時代よりも気候条件による可能性が高いともされる[6]。イレンダバス層とボストベ層およびビセクティ層からはカメのKhunnuchelys (en) が知られている[3]。さらに、大型のカエグナトゥス科の恐竜であるギガントラプトルはバインシレ層からも産出している[6]。ゴビ砂漠に分布する同時代のバインシレ層(およびおそらくJavkhlant層)と同様に、イレンダバス層からはティラノサウルス上科・オルニトミムス科・テリジノサウルス類・オヴィラプトロサウルス類が発見されている[7]。

Averianov and Sues, 2012ではバインシレ層はサントニアン階とされ、約8600万年前から約8300万年前と推定された [3]。Guo et al., 2018ではウラン・鉛年代測定法によりセノマニアン階であることが支持され、約9580万年前(±620万年)と推定された[8]。

Remove ads

化石

イレンダバス層は恐竜化石に富んでおり数多くの種が記載されている一方で、哺乳類化石は極端に少ない。イレンダバス層とバインシレ層は化石分類群が非常に類似しており、特にテリジノサウルス類・ティラノサウルス上科・オヴィラプトロサウルス類・カメが共通する[9][3]。Funston et al. 2019 では異なる成長段階にある数多くの個体を含むアヴィミムス科の新しいボーンベッドが記載されたが、新属新種であることを確かめる標徴形質は不足している[5]。デイノニコサウルス類はあまり見られないが、サウロルニトイデスと同程度の大きさをしたトロオドン科の恐竜が、3つの単離した未同定の化石から知られている[10]。

恐竜

- 獣脚類

- アレクトロサウルス[11]

- アーケオルニトミムス[11]

- アヴィミムス科(未同定)[5]

- カエグナタシア(未定種)[12]

- エルリアンサウルス[13]

- ギガントラプトル[14]

- ネイモンゴサウルス[15]

- テリジノサウルス科(未同定)[11][16]

- トロオドン科(未同定)[10]

- 鳥脚類

- 竜脚類

植物

全て胞子あるいは花粉。

- Aquillapollenites sp.[22]

- Buttinia sp.[22]

- Cranwellia sp.[22]

- Momipites sp.[22]

- Normapolles sp.[22]

- Sabalpollenites sp.[22]

- Tricolpate-morph[22]

- Triporate-morph[22]

- Ulmideipites sp.[22]

- Ulmipollenites sp.[22]

出典

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads