トップQs

タイムライン

チャット

視点

クリフォードの定理

ウィキペディアから

Remove ads

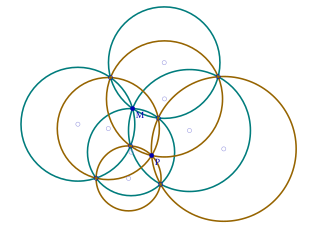

幾何学において、クリフォードの定理(クリフォードのていり、英語: Clifford's theorems,Clifford's circle theorems)はイギリスの幾何学者、ウィリアム・キングドン・クリフォードに因み、名づけられた円の交点に関する定理である[1][2]。

主張

ある点を通り一般の位置にある4つの円を描く。つまり、4円が通る点以外に2つの円の交点が延べ6点あり、かつどの3点も共線でないとする。4円から3円選ぶ全ての選び方に対して、3円の、すべてが通る点でない方の交点3つを通る円を新たに作る。このときできた4つの円はある共通点を持つ。この点をP4とする。

ある点を通り一般の位置にある5つの円を描く。5つの円から4つを選び、その選び方すべてに対して、4円のP4を定義する。このときできた5つのP4は共円である。この円をC5とする。

ある点を通り一般の位置にある6つの円を描く。6つの円から5つを選び、その選び方すべてに対して、5円のC5を定義する。6つのC5は共通する点P6を持つ。

このように、ある一点で交わるn個の円について、nが偶数ならばn個の円Cn-1が、一点で交わり、nが奇数ならばn個の点Pn-1は共円である。これをクリフォードの定理という。

全ての円が通る点で円を反転させて、n本の直線と、それらを辺とする三角形の外接円について共円、共点を示すことによって示すことができる[3][4]。岡潔の春宵十話では、この形で「クリフォードの定理」として紹介されている[5][6]。

Remove ads

関連

出典

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads