トップQs

タイムライン

チャット

視点

コレオケーテ藻綱

ウィキペディアから

Remove ads

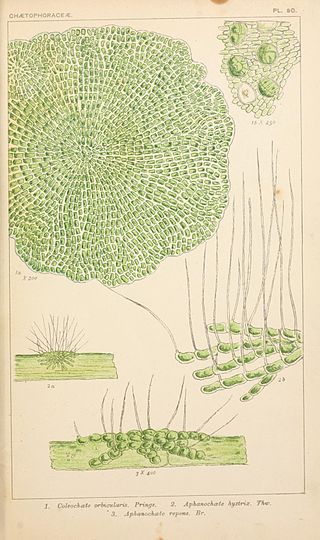

コレオケーテ藻綱 (〜そうこう) またはサヤゲモ藻綱、サヤゲモ綱 (学名:Coleochaetophyceae) は、ストレプト植物に属する緑藻の一群。分枝糸状体を形成し、特徴的な刺毛をもつ。淡水域に生育する着生藻である。確実なものとしてはケートスファエリディウム属 (カエトスファエリディウム属;Chaetosphaeridium) とコレオケーテ属 (コレオカエテ属、サヤゲモ属;Coleochaete) の2属のみを含む。

シャジクモ類とともに、陸上植物と共通する特徴 (原形質連絡、先端成長、卵生殖など) を多くもち、系統的にも陸上植物に近縁であると考えられている (ただし2020年現在、陸上植物に最も近縁な緑藻は接合藻であるとする説が有力視されている)。

Remove ads

特徴

要約

視点

体制

コレオケーテ藻綱に属する種は全て分枝糸状体を形成し、細胞間には原形質連絡が存在する[3][4][5]。ケートスファエリディウム属は、独立した単細胞の集塊のように見えるが、無色の細い細胞糸で互いにつながっている (仮軸分枝する)[6]。コレオケーテ属は発達した分枝糸状体であり、匍匐糸と直立糸からなる細胞分化を示すものもいる[4]。また基物上に放射状に伸長した枝が密着して盤状の藻体を形成する種もいる。寒天培地上など気生的な環境では、サルシナ状群体のような細胞塊を形成することもある[7]。これは体積当たりの表面積を減らすことによる乾燥に対する適応である可能性が指摘されている。

コレオケーテ属は、細胞糸の先端 (盤状体の場合は縁辺) にある分裂細胞による先端成長を行う[4]。

細胞はしばしば基部に鞘のある非常に長い刺毛 (剛毛) をもち[8]、対植食動物防御[9]または吸収可能な表面積の増大[10]に機能していると考えられている。栄養細胞は、陸上植物とよく似た組成をもつ細胞壁で囲まれている[11]。細胞膜上のセルロース合成酵素複合体はロゼット型であるが、陸上植物のそれ (6ユニットからなる) とは異なりおそらく8ユニットからなる[12]。細胞壁にリグニン様物質が少量存在することが報告されている[13]。藻体表面はクチクラ様の外被で覆われていることもある[14][15]。また藻体が多量の粘液質で包まれていることがある[4]。

細胞

細胞は、ふつう 1 (〜2) 個のピレノイドを含む側膜性 (細胞膜に沿った) の葉緑体をもつ[4]。葉緑体内のチラコイドは、グラナ状に重なっている[4]。ピレノイド基質には多数のチラコイド膜が貫通している。核と葉緑体の間にペルオキシソームが存在する[14][16]。

細胞分裂様式は、陸上植物のそれに類似している[14][17][18][19]。核分裂は開放型 (核分裂時に核膜が消失する)、中間紡錘体は残存性。極には中心小体が存在する。フラグモプラスト (分裂面に垂直な微小管群) を伴う細胞板の遠心的形成による細胞質分裂を行い、その際に原形質連絡が形成される。

生殖

遊走子 (鞭毛をもつ胞子) による無性生殖を行う。遊走子はふつう1細胞に1個形成され、母細胞壁の崩壊 (ケートスファエリディウム属) または逸出孔 (コレオケーテ属) から放出される[6][4][20]。遊走子は方形鱗片に覆われ、眼点を欠く。細胞亜頂端から側方へ平行に伸びる2本の鞭毛をもち、鞭毛装置は発達した多層構造体 (MLS) を伴う非対称の側方型である[4][16][21][22]

卵と2本鞭毛性の精子による卵生殖を行う[4][23]。ケートスファエリディウム属では特別な生殖器官は形成されず、細胞から2個の精子を放出、別の細胞が1個の卵を形成する。一方、コレオケーテ属は造精器と生卵器を形成する。不等分裂によって造精器 (antheridium pl. antheridia) を形成し、その中で無色 (葉緑体は退化して白色体化) の精子を1個形成する[24][25] (右図)。生卵器 (oogonium pl. oogonia) は突出部 (受精毛) をもつ卵を1個形成する (右図)。精子が受精毛に付着して受精し、卵は接合子 (受精卵) となる。接合子は放出されることなく保持され、母親の藻体から派生した皮層細胞 (cortical cells) によって囲まれる[4] (右図)。接合子との接触面において皮層細胞の細胞壁は波状に発達して接合子との接触面積を拡大し (陸上植物の胎座輸送細胞に類似)、おそらく栄養を接合子に供給している[26]。このような栄養形式を母体栄養 (matrotrophy) という。コレオケーテ属は夏期に卵生殖を行い、秋に接合子が成熟する[4]。接合子は成熟するとデンプン粒や油滴を蓄積し、スポロポレニンを含む厚い細胞壁で覆われ、耐久細胞となる。この接合子は、卵胞子 (oospore) とよばれることもある。

接合子は好条件下で発芽、減数分裂によって遊走子を形成する (接合子減数分裂)[4][23] (右図)。減数分裂によって形成される遊走子の微細構造は、無性的に形成される遊走子と同様である[27]。遊走子は着生して新個体となる。つまり接合子は生活環における唯一の複相期 (ゲノムを2セットもつ時期) であり、生活環は単相単世代型である[4]。

Remove ads

生態

コレオケーテ属とケートスファエリディウム属はいずれも淡水生であり、水草などの基物表面に着生している[4][8][28]。富栄養化の影響を受けやすく、そのような環境からは消失してしまう[4]。

コレオケーテ属の一種において、ヘキソースやスクロースなどの有機炭素を利用可能なことが報告されている[4][29]。この能力は、低pHなどによって光合成に利用可能な無機炭素量が足りない環境で有利である可能性が示唆されている。

系統と分類

要約

視点

分枝糸状体をもつことから、古くは緑藻綱カエトフォラ目 (ケートフォラ目) に分類されることが多かった[8][30]。

しかし1970年代以降、微細構造学的特徴 (細胞分裂様式、鞭毛装置) や生化学的特徴から、陸上植物が含まれる系統群 (ストレプト植物) に属する考えられるようになった[31][32][33][34]。その後の分子系統学的研究からも、このような系統的位置は支持された[35][36]。

ストレプト植物の中では、コレオケーテ類は接合藻、シャジクモ類および陸上植物とともに単系統群を形成していることが支持されており、この単系統群はフラグモプラスト植物 (Phragmoplastophyta) とよばれている[37]。フラグモプラスト植物の中では、シャジクモ類とともに、陸上植物と共通する特徴 (フラグモプラストを伴う遠心的細胞板形成による細胞質分裂とそれによる原形質連絡形成、先端成長、葉緑体のグラナ様構造、卵生殖、接合子の保持と母体栄養) を多くもつことから、シャジクモ類に次いで、もしくは最も陸上植物に近縁な生物群であると考えられていた[36][38]。しかし2010年代以降、分子系統解析からは、接合藻が陸上植物に最も近縁な生物群であることが示唆されている[39][40][41][42][43]。

陸上植物に近縁な緑藻であることが明らかとなり、シャジクモ類や接合藻、クレブソルミディウム類などとともに広義の車軸藻綱 (シャジクモ藻綱、学名:Charophyceae sensu lato) に分類されるようになった[32][34]。しかしこの意味での車軸藻綱は明らかに非単系統群 (側系統群) であり、現在ではふつう複数の綱に解体され、コレオケーテ類は独立の綱、コレオケーテ藻綱 (コレオカエテ藻綱、サヤゲモ綱、学名:Coleochaetophyceae) に分類されることが多い[44][45]。さらに独立の門、コレオケーテ植物門 (学名:Coleochaetophyta) に分類されることもある[46][47]。

コレオケーテ藻綱はコレオケーテ属とケートスファエリディウム属を含み、この2属はときに目のレベルで分けられている[44][45]。一部の分子系統学的研究からは、コレオケーテ属とケートスファエリディウム属が単系統群とならないことが示唆されていたが[38]、その後の研究ではコレオケーテ藻綱の単系統性は強く支持されている[41]。下にコレオケーテ藻綱の分類体系の一例を示す。

コレオケーテ藻綱の分類体系の一例[44][45] (2019年現在)

|

シルル紀からデボン紀前期のパルカ (Parka decipiens) は編目模様をもつ盤状の生物であり、生殖器様の構造 (スポロポレニン様物質を含む) が散在している[48][49] (右図)。この形態は盤状のコレオケーテ属に類似した点があり、近縁な生物であると考えられることもある[50]。ただしコレオケーテ属にくらべて遥かに大きく (直径 0.5–7.5 cm)、その近縁性は明らかではない。

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads