トップQs

タイムライン

チャット

視点

原形質連絡

ウィキペディアから

Remove ads

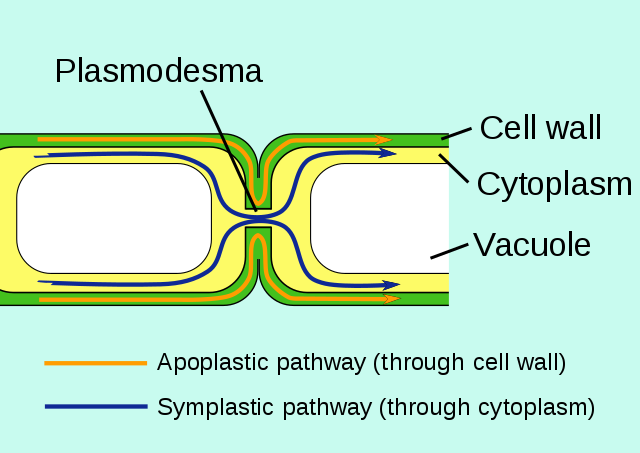

原形質連絡またはプラスモデスム、プラスモデスマータ(Plasmodesma)は、植物細胞[2][3]や一部の藻類の細胞の細胞壁を横切り、細胞間の輸送やコミュニケーションを可能とする微視的なチャネルである。この構造は全ての陸上植物に加え、車軸藻綱のシャジクモ目・コレオカエテ目や褐藻綱で見られ[4]、これらの系統で独立に進化したものである[5]。動物細胞とは異なり、全ての植物細胞は多糖の細胞壁で囲まれている。従って隣接する植物細胞は2枚の細胞壁とその間の中葉によって隔てられ、アポプラストとして知られる細胞外ドメインを形成している。小さな可溶性タンパク質や他の溶質は細胞壁を通過できるが、原形質連絡は細胞間の直接的で調節されたシンプラスト性の物質輸送を可能にする。原形質連絡には2つの種類が存在し、細胞分裂の際に形成される一次原形質連絡と、成熟細胞間で形成される二次原形質連絡がある[6]。

CW=細胞壁、CA=カロース、PM=細胞膜、ER=小胞体、DM=デスモ小管、赤い円=アクチン、紫色の円とスポーク=他の未同定タンパク質[1]

似たような構造として、動物細胞間に見られるギャップ結合[7]や細胞膜ナノチューブ[8]、植物細胞の色素体間に形成されるストロミュール[9]などがある。

Remove ads

形成

一次原形質連絡は、細胞分裂によってできた2つの新しい細胞間に細胞壁が形成される際に、小胞体の一部が中葉にトラップされることで形成される。ここでは細胞壁がそれ以上厚くならず、壁孔として知られる窪んだ薄い領域になる。壁孔は通常、隣接する細胞間で一対となって現れる。二次原形質連絡は、非分裂細胞の既存の細胞壁間に形成されるものである[10]。

一次原形質連絡

一次原形質連絡の形成は細胞分裂過程の一部として、小胞体と新たな細胞板が融合する場所で生じ、この過程によってcytoplasmic poreまたはcytoplasmic sleeve(細胞質スリーブ)が形成される。Desmotubule(デスモ小管、デスモチューブル)はappressed ERとしても知られ、cortical ERと呼ばれる細胞表層の小胞体と並んで形成される。Appressed ERとcotrical ERは互いに緊密にパッキングしているため、内腔空間が存在するだけの余裕は存在しない。Appressed ERは原形質連絡における膜輸送ルートとして機能すると考えられている。陸上植物では、新たな細胞板形成の際にcortical ERのフィラメントが巻き込まれることで原形質連絡が形成される。Appressed ERは、成長する細胞壁からの圧力と、小胞体や細胞膜のタンパク質との相互作用とによって形成されると想定されている。一次原形質連絡は細胞壁が薄くなる部分に多く存在している。これは、細胞壁が拡大するにつれて、一次原形質連絡の数が減少するためである。細胞壁の成長時に原形質連絡の密度をさらに高めるため、二次原形質連絡が形成される。二次原形質連絡の形成過程は完全には理解されていないが、さまざまな分解酵素や小胞体タンパク質がその過程を促進するとされている[11]。

Remove ads

構造

典型的な植物細胞は、103から105個の原形質連絡で隣接細胞と繋がれており[12]、これは1–10個/μm2の密度に相当する[13]。原形質連絡の直径はその中心部で 50–60 nmであり、細胞膜、細胞質スリーブ、デスモ小管の3つの層で構成されている[12]。原形質連絡が横切る細胞壁の厚さは、最大 90 nm程度である[13]。

細胞膜

細胞質スリーブ

細胞質スリーブは、細胞膜に囲まれ、細胞本体から続く細胞質基質で満たされた空間である。分子やイオンの主な通路となっており、糖やアミノ酸のような低分子のほか、緑色蛍光タンパク質等のタンパク質やRNA等の高分子も拡散によって通過することができる[15]。いくつかの巨大分子の原形質連絡による輸送は、未知の機構によって促進されている。原形質連絡の透過性を調節する機構の1つとして、原形質連絡の頸部に多糖からなるカロースが蓄積し、物質輸送が可能な孔の直径を狭めるというものがある[14]。原形質連絡の膨張、活発なゲート機能や構造的なリモデリングによって透過性が増加する。この原形質連絡の透過性の増加によって、シグナリング分子、転写因子、RNA-タンパク質複合体などの巨大分子をさまざまな細胞区画へ輸送することが可能となる[11]。

デスモ小管

→詳細は「デスモ小管」を参照

デスモ小管(Desmotubule)は、隣接細胞間を繋ぐ細い管状の小胞体である[16]。いくつかの分子は、このチャネルを通って輸送されることが知られているが[17]、原形質連絡輸送の主要な経路とは考えられていない。

デスモ小管と細胞膜の近傍には電子密度の高い物質が見られ、この間に渡された車軸状の構造が原形質連絡を複数の領域に分割しているように見えることがよくある[16]。この構造はおそらく細胞骨格の一部であるミオシン[18][19][20]とアクチン[19][21]で構成され、2つの細胞間での大きな分子の選択輸送に用いられている可能性がある。

Remove ads

輸送

原形質連絡は、転写因子などのタンパク質、siRNA、mRNA、ウイロイド、ウイルスのゲノム等を細胞間で輸送することが示されている。その一例がタバコモザイクウイルスの移行タンパク質の一つ、MP-30である。MP-30は、ウイルス自身のゲノムに結合し、原形質連絡を通って感染細胞から非感染細胞へウイルスゲノムを運ぶと考えられている[15]。また、フロリゲンタンパク質は、葉からシュートの頂端分裂組織まで原形質連絡を通って輸送され、開花を開始する[22]。師部細胞でも原形質連絡が用いられ、伴細胞によって輸送が制御されている[23]。

原形質連絡を通過できる分子の大きさには限界がある(排除限界)。この限界は変化しやすく、能動的に変えることもできる[6]。MP-30は、サイズ排除限界を 700 Daから 9400 Daに拡大することで植物内での自身の移動を容易にしている[24]。また、直接注入または低温誘導による細胞質のカルシウム濃度の増加によって、原形質連絡の開口部が狭窄し、輸送が制限されることが示されている[25]。

原形質連絡を通る能動輸送にはいくつかのモデルが考えられ、デスモ小管に局在するタンパク質との相互作用や、シャペロンによってタンパク質の折り畳みを部分的にほどくことなどが関与していると考えられている。同様の機構は、原形質連絡をウイルス核酸が通過する際にも起こりうる[26]。

原形質連絡の細胞骨格要素

原形質連絡は植物内のほぼすべての細胞を連結しているため、ウイルスの拡散などの悪影響を引き起こす場合がある。この現象を理解するためは、まずアクチンマイクロフィラメント、微小管、ミオシンタンパク質などの細胞骨格構成要素を観察し、それらがどのように細胞間輸送に関係しているかを理解する必要がある。アクチンマイクロフィラメントはウイルス移行タンパク質の輸送に関係しており、原形質連絡を介した細胞間輸送を可能にしている。アクチンフィラメントがウイルス移行タンパク質の原形質連絡への輸送を担っていることが示されており、アクチンの重合がブロックされると移行タンパク質の原形質連絡への標的化は低下する[27]。

ウイルス

ウイルスは細胞内を移動するために、原形質連絡内のアクチンフィラメントを解体する。例えば、キュウリモザイクウイルスは植物内に進入すると、ウイルス移行タンパク質を利用して原形質連絡を介して輸送されることで、ほぼすべての細胞へ移動することができる。アクチンフィラメントを安定化する薬剤であるファロイジンでタバコの葉を処理すると、キュウリモザイクウイルスの移行タンパク質は原形質連絡のサイズ排除限界を増加させることができなくなる[27]。

ミオシン

原形質連絡には大量のミオシンタンパク質が存在している。これらのタンパク質はウイルスの積み荷を原形質連絡へ差し向けている。ウイルスはミオシンタンパク質に選択的に結合することができる。ミオシンに変異が導入されると、ウイルスタンパク質の原形質連絡への標的化は悪影響を受ける。ミオシンのアクチンへの結合を薬剤によって永続的なものにすると、細胞間輸送は低下する[27]。

微小管

微小管もウイルスRNAの細胞間輸送に重要な役割を果たす。ウイルスは自身を細胞間で輸送するために多くの異なる方法を利用する。ジャガイモモップトップウイルスのTGB1タンパク質のN末端ドメインの微小管への結合は、ウイルスRNAが原形質連絡へ局在するために必要である。タバコモザイクウイルスが注入されたタバコの葉が高温に維持された場合、移行タンパク質の微小管への結合とウイルスRNAの拡散の間には強い相関がみられる[27]。

Remove ads

原形質連絡とカロース

原形質連絡の構造と原形質連絡を介した調節は、カロースと呼ばれるβ-1,3-グルカン多量体によって調節されている。カロースは細胞質分裂時に細胞板に存在し、この過程が完了するとそのレベルは低下する。細胞でカロースに富む唯一の領域は、原形質連絡が存在する細胞壁部分である。原形質連絡を介して何が輸送されるかを調節するためには、カロースが存在しなければならず、カロースは原形質連絡の透過性を調節する機構を提供する。異なる組織間での輸送の制御のために、原形質連絡にはいくつかの特殊な構造変化が生じる[11]。

原形質連絡の活性は植物内の生理過程や発生過程と関連しており、主に細胞シグナルを原形質連絡へ伝達するホルモンシグナル経路が存在している。また、環境からのシグナル、生理的シグナル、発生シグナルも原形質連絡の機能との関係が示されている。原形質連絡の重要な調節機構の1つは、チャネルのゲート機能の調節である。カロースのレベルは原形質連絡の口径サイズを変化させることが示されている[28]。カロースの蓄積は新たに形成された細胞壁の原形質連絡の頸部に生じる。原形質連絡での蓄積レベルには変動が生じることから、カロースの原形質連絡への蓄積を開始させるシグナルが存在すること、そしてそれによって原形質連絡が閉じたり、より開いた状態となったりすることが示されている。β-1,3-グルカンシンターゼとヒドロラーゼの酵素活性は、原形質連絡のセルロースレベルの変化と関係している。一部の細胞外シグナルは、このシンターゼとヒドロラーゼの転写活性を変化させる。シロイヌナズナにはカロースシンターゼと呼ばれるβ-1,3-グルカンシンターゼの触媒サブユニットをコードする遺伝子が複数存在しており、この遺伝子プールの機能獲得型変異は原形質連絡へのカロースの蓄積を増加させ、高分子の輸送を低下させるとともに、発生中の根系の欠陥を引き起こす[27]。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads