トップQs

タイムライン

チャット

視点

シバテリウム

ウィキペディアから

Remove ads

シバテリウム(Sivatherium 、シヴァテリウムとも)は新生代鮮新世前期から更新世後期(あるいは完新世前期)にかけて生息した、大型草食動物の絶滅した属。脚や首はそれほど長くないため外観の印象は異なるが、キリン科に属する。属名 Sivatheriumの Siva はヒンドゥー教の最高神の一柱である破壊神シヴァ(Shiva)に由来し、獣 -therium とあわせ「シヴァの獣」の意となる。

Remove ads

形態

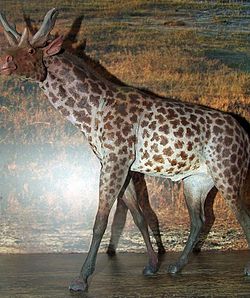

肩高1.7[2] - 2.2 m、全高3m、頭骨長70 cm、体重1,250kg[3][4]。現生のキリンに及ばぬとはいえ大型の動物である。頭部には二対の角を持ち、一対は眼窩上のやや小さな円錐形の突起、もう一対は特徴的な翼状の大型のものである。これらの角は、現生のキリンのように皮膚に覆われていた(オッシコーン、Ossicone)か[2]、あるいはウシなどの様に角質の鞘で覆われていた[5]と推定されている。体型はキリンに比べて首や四肢が短く、また骨太な体幹を持つため、ウシやヘラジカに似た形態となっている[3][2]。

またシバテリウム属に見られる進化の傾向としては、後期の種になるほど中手骨が中足骨に比して相対的に短くなることが知られているが、これは先行する祖先的な種が木の葉を主食としていた(いわゆる Browsing)のに対し、(狭義の)草食(いわゆる Grazer)へと二次的に進化していく過程にあったためとされる。[2]しかし一方、現生のキリンにつながる系統の種は、四肢と首を伸ばす事でより木の葉食への傾向を強めていった。

- シバテリウム頭骨

- 生態復元想像図

- S. giganteum 想像図

- 1890年代における復元図

Remove ads

進化

キリン科は現生のオカピに似た形態のパレオトラグス Palaeotragus などの初期群から進化した事が知られている。これらのグループは森を生息域としていたが中新世において乾燥化が全世界的に進行し、鮮新世において大半のグループが草原への進出を余儀なくされた。[6]かれらのうち、現生のキリンにつながる系統は脚を伸ばす(結果的に首も伸びる)事で高木の葉を食べる事に適応した。一方、硬いイネ科の植物を食べる適応を見せていたのがシバテリウム亜科であり、シバテリウムはその系統の最後に現れた属である。[2]またオカピは森林に留まったものたちの子孫とされ、その形態は中新世からほとんど変化していない[6]。

分布・生息域

アジア、アフリカ、ヨーロッパから化石が出土。模式種 S. giganteum がインド、シワリク層群から知られている。[3]また S. maurusium がキリン属の初期種ジラファ・ジュマエ Giraffa jumae などとともにアフリカ大陸東部に生息していた[2]。

人間との関係

シバテリウムの化石記録は更新世で途絶え、完新世からは知られていない。しかし先史時代、サハラ砂漠の岩陰遺跡の壁画にシバテリウムらしき動物が描かれていることが知られている[3]。また、数千年前のメソポタミアの遺跡からはやはりシバテリウムらしき古代シュメール人の手による小さな青銅像も出土している[7]。これらのことから、シバテリウムあるいはその近縁種が歴史時代まで僅かではあるが生き延びていた可能性が高いとされる。彼等の衰退と絶滅の原因は様々なものが考えられるが(氷河期とその終結に伴う気候変動、シカ科やウシ科などの他の偶蹄類などとの競争等)人間による狩猟圧や生息環境の変化もその一因となった可能性はある。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads