トップQs

タイムライン

チャット

視点

ジエチルエーテル

有機化合物 ウィキペディアから

Remove ads

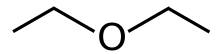

ジエチルエーテル(英: diethyl ether)とは、エチル基とエチル基がエーテル結合した分子構造をしている有機化合物である。密度は0.708 g/cm3。特徴的な甘い臭気を持つ、無色透明の液体である。単にエーテルというときはこのジエチルエーテルのことを指す場合が多い。エチルエーテルとも呼ばれる。溶媒や燃料として使われる。かつては吸入麻酔薬としても使われた。

Remove ads

利用

有機溶媒

溶媒抽出法に用いられる。水にやや溶けやすく、オクタノール/水分配係数は0.89。比重が水より小さいため、有機層は水層の上に位置する。グリニャール反応などの有機金属化学の溶剤としてもよく使われる。またアセチルセルロースなどの合成に使われる。

麻酔薬

有害性が問題視されたクロロホルムに替わる吸入麻酔薬として、医療用麻酔に用いられた。

特徴として、導入(意識を失うまでの所要時間)が遅く、筋弛緩作用が強く、呼吸器や循環系への抑制作用は弱く、また7 - 10 %の気体濃度で使用するため酸素欠乏に陥りにくい[7]。 さらに、麻酔深度の調節全域(マージン)が極めて広く、致死量が高いことから、導入に他の麻酔薬を適用し、維持麻酔薬として使う手法が確立されていた。

しかし、極めて引火点が低く、低い誘電率から静電気を帯びやすいため、密閉され電子機器が並ぶ近代的な手術室ではガス爆発リスクが高く、先進国では使用されなくなっている。発展途上国では現在も維持麻酔薬の主流であるが、新興国では手術室の改善が先行したがゆえの爆発死亡事故が複数生じている[要出典]。

副作用としては、刺激性が強いため咳の原因となり、唾液腺や気管支を刺激して多量に唾液などの分泌物を分泌させることがあり、吸引の準備が一般的である。

燃料

ジエチルエーテルは発火点が低く(160 ℃)、セタン価が85 - 96と高いことから、ディーゼルエンジンの燃焼助剤として利用できる。

飲用

19世紀から20世紀初頭にかけて、エタノールの代替品としてエーテルの飲用が行われることがあった。飲用の効果はエタノールとよく似ており、始めは上機嫌になり、そのうち酩酊して眠ってしまう。特にアイルランドでは禁酒運動家がエタノールの代替として許容されると考えたために大流行したが、ロシアやフランスなどでも流行していた。アメリカ合衆国では、エタノールよりも害が少ないと考えられ、医師の会合から結婚式や裁縫会に至るまで幅広く飲まれていた[8]。

実際にはエタノールの数倍程度の経口毒性があり、ヒトにおける最小致死量は260 mg/kgである。

ポーランドでは、湯で割って、少量の砂糖、蜂蜜、シナモン、クローブなどを加えて飲まれた。鉱夫らはコーヒーやラズベリージュースに加えて飲んでいた。ストレートで少しずつ飲むのは、効きが良いが危険な方法である。エーテルは体温で沸騰するためしゃっくりを引き起こし、極端な場合には胃が破裂することもあった[9]。

Remove ads

合成

要約

視点

ジエチルエーテルは酸を触媒としてエタノールの脱水縮合で合成できる。エタノールを硫酸のような強酸と混ぜると、酸が解離してヒドロニウムイオンが生じる。 これがエタノールの酸素原子をプロトン化することで、エタノール分子は正電荷を持つ。

そこでプロトン化されていないエタノールの求核性の酸素原子が、プロトン化したエタノール分子の水と置換して、ジエチルエーテルが生じる。

この反応は可逆性であり、エーテルの収率を高めるためには、反応系からエーテルを留出させる必要がある。また温度が高いとエタノールが脱水してエチレンを生じるので、この反応は150 ℃以下で行う必要がある。

工業的には、エチレンから気相水和でエタノールを合成する際の副産物として合成されている。またエタノールからアルミナを触媒とした気相脱水でもジエチルエーテルを合成出来る。

Remove ads

代謝

ジエチルエーテルの代謝にはシトクロムP450が関わっているとされる[10]。ジエチルエーテルはシトクロムP450によりO-脱エチル化を受け、エタノールとアセトアルデヒドを生成すると考えられている。また、ジエチルエーテルはアルコール脱水素酵素を阻害するためエタノールの代謝を遅くする効果がある[11]。

危険性

ジエチルエーテルは引火点 −45 ℃と非常に引火性が高い。絶縁性が高いため静電気が発生しやすいことも相まって、火花放電による引火の危険がある(自己発火性はない)。冷暗所、遮光保管が必要であるが、冷蔵庫で保管する場合には防爆仕様のものを用いる。また、発火点は160 ℃なので、炎や火花がなくても高温の器具などで容易に着火する。実験室などでは、エーテルを加熱する際に水蒸気を利用することで温度が100 ℃以上にならないようにする。

大気中の酸素や直射日光によって酸化され、爆発性の過酸化物ジエチルエーテルペルオキシドを生成しやすい。抗酸化剤として微量のジブチルヒドロキシトルエン(BHT)が添加されている場合がある。再蒸留の際に爆発する恐れがあるので、過酸化物が蓄積していないか事前に確認する必要がある。過酸化物は、金属ナトリウムとベンゾフェノンを用いた蒸留か、活性アルミナカラムを通すことで除去できる[12]。

Remove ads

法規制

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の付表IIに記載されており、麻薬向精神薬原料としての規制を受ける。

日本では消防法に定める第4類危険物の特殊引火物に該当する[13]。また有機溶剤中毒予防規則に定める第二種有機溶剤であり、労働安全衛生法上の規制を受ける[14]。

歴史

→詳細は「全身麻酔の歴史」を参照

この化合物を初めて合成したのは8世紀イスラムの科学者ジャービル・イブン=ハイヤーン[15]とも、1275年スペインの化学者ライムンドゥス・ルルス[15]とも言われているが確たる証拠はない。1540年にドイツの医師ヴァレリウス・コルドゥスが硫酸とアルコールから合成した化合物に「甘い硫酸」(sweet vitriol)と名付けた[16]。ほぼ同じ頃、パラケルススがエーテルの鎮痛効果を発見している[16]。その後1740年ドイツの医師August Siegmund Frobeniusがエーテルという名を付けた[16]。この化合物は、硫黄化合物と考えられており、硫黄エーテル(sulphur ether[17])または硫酸エーテル[16](sulphuric ether)[18]と呼ばれていたが、その誤りが指摘されたのは1800年頃である[17]。しかし、20世紀に入っても硫酸エーテルと記載されることはあった[19]。

1818年、マイケル・ファラデーがエーテルに笑気ガスと似た麻酔作用があることを発見した。エーテルは液体で瓶に入れて持ち運べることから、欧米の大学生の間で「エーテル遊び」(Ether frolics)が流行することになる[20]。これを医学に応用しようとする試みもあり、イギリスでは1840年頃にエーテルとアヘンを処方することが行われていた。 [21]また、フランスの小説家ジャン・ロランはエーテル吸引常用者で、小説「仮面の孔」はエーテル吸引の幻覚に影響されたとも言われる。

1842年1月、当時医学生だったウィリアム・クラーク(William Edward Clarke)は抜歯術を受ける患者に対してエーテル麻酔を用いたが、自身この成果を過小評価しておりその後突き詰めることもしなかった。 1842年3月30日に、ジョージア州ジェファソンの開業医クロウフォード・ロングは、エーテルを全身麻酔薬として利用し腫瘍除去術を成功させ、その後繰り返しエーテル麻酔術を利用し、また、公開した。ウィリアム・T・G・モートンは1846年10月16日にマサチューセッツ総合病院でエーテル麻酔を利用した手術を成功させた。このことは電報により欧米社会へ広く宣伝され、モートンは一躍著名になり「麻酔の父」と呼ばれるようになった[22]。

Remove ads

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

![{\displaystyle {\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {OH} {}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}\mathrm {O} {\vphantom {A}}^{+}{}\mathrel {\longrightarrow } {}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {OH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{\vphantom {A}}^{+}{}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {O} }}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5504023da942770f8f7ed9008eac3393e20560ea)

![{\displaystyle {\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {OH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{\vphantom {A}}^{+}{}+{}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {OH} {}\mathrel {\longrightarrow } {}\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {O} {}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}^{+}{}+{}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {OCH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/76e30832673585d95a73a0f3759ff0c0d46ecaf5)