トップQs

タイムライン

チャット

視点

アセトアルデヒド

アルデヒドの一種 ウィキペディアから

Remove ads

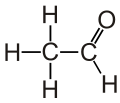

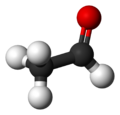

アセトアルデヒド (acetaldehyde) は、アルデヒドの一種。IUPAC命名法では エタナール (ethanal) ともいい、他に酢酸アルデヒド、エチルアルデヒドなどの別名がある。自然界では植物の正常な代謝過程で産生され、特に果実などに多く含まれている。また、人体においてはアルコールの代謝によって生成されて、一般に二日酔いの原因と見なされているほか、たばこの依存性を高めるともいわれ、発がん性がある。

日本国内の消防法においては、危険物第4類の引火性液体に分類され、その中でも特に引火する危険性が高い特殊引火物とされている。

産業用として大規模に製造され、その多くが酢酸エチルの製造原料として使われている。独特の臭気と刺激性を持ち、自動車の排気やたばこの煙、合板の接着剤などに由来する大気汚染物質でもあることから、シックハウス症候群などの原因となる。

Remove ads

化学的性質

低温では無色透明の液体で、水、ベンゼン、ジエチルエーテル、エタノールなどと任意に混じり合う。沸点は 21 ℃と低い。容易に揮発し、特徴的な青臭い刺激臭があるが、充分希薄にすると果実臭と感じられる。燃焼範囲がきわめて広く、引火点は - 39 ℃ と非常に引火しやすい。

アセトアルデヒドにはケト-エノール互変異性があり、ビニルアルコールと平衡状態にあるが、常温における平衡定数は 6 × 10−5であり、ほとんどがケト(アルデヒド)型となっている[11]。

製造

要約

視点

アセトアルデヒドはエチレンからワッカー酸化によって製造される。

ワッカー法以前には、水銀触媒を用いてアセチレンを水和し、ビニルアルコール経由で合成する方法が用いられていた[12]。日本ではかつてこの過程で生成されたメチル水銀が無処理で排出され、水俣病の原因になった。

エタノールを酸化して製造する方法もあり、規模は小さいながらも実施されている。

アセトアルデヒドの2016年度日本国内生産量は 87,066 t、工業消費量は 37,313 t である[13]。世界における年間製造量は 100 万トン(2003年)である[14]。

Remove ads

生化学

肺や消化管などから吸収され、血液、肝臓、脾臓、心臓、筋肉に分布する。飲酒後の血中においては、赤血球に存在する濃度が血漿の濃度の約10倍で、ほとんどが赤血球に存在した[15]。

肝臓では、アルコール脱水素酵素がエタノールを酸化してアセトアルデヒドを生じ、これがアセトアルデヒド脱水素酵素によって、酢酸へと代謝される。この2つの酸化反応は NAD+ の NADH への還元と共役している。 しかし脳では、アルコール脱水素酵素の寄与は小さく、代わりにカタラーゼがエタノールからアセトアルデヒドへの酸化を担っている[16]。アセトアルデヒドは呼気や皮膚ガスとして放散され、体臭の原因となる。

この体内でのアセトアルデヒドの代謝は、人種・体質によって生まれつき差異がある。(ALDH2の項参照)抗酒癖剤ジスルフィラムはアセトアルデヒド脱水素酵素を阻害し、ひどい二日酔いに似た症状を引き起こす。そこで慢性アルコール中毒の患者に対して飲酒抑止をもたらす目的で処方されることがある。

細菌、植物、酵母などでは、アルコール発酵の最終段階としてピルビン酸脱炭酸酵素によりピルビン酸からアセトアルデヒドが合成され、それがエタノールへと変換される。この最後の反応にもアルコール脱水素酵素が逆反応の形で寄与している。

利用

工業的に合成したアセトアルデヒドの大半は、ティシチェンコ反応による酢酸エチルの合成に用いられる。これはアルコキシドの触媒作用により、アセトアルデヒド2分子がカルボン酸とアルコールとに不均化しながら脱水縮合して酢酸エチルを生じるものである。

かつては酢酸の合成原料としても大量に利用されていたが、現在ではメタノールやアセチレンからの直接合成の方が効率的であるため下火となっている。

その他、ピリジン誘導体、ペンタエリトリトール、クロトンアルデヒドの合成前駆体として重要である。

毒性

ラットに対する急性毒性 (LD50) は、経口の場合で 1930 mg/kg、皮下注射の場合で 640 mg/kg。経口摂取の場合は、初回通過効果により見かけ上、毒性が減少する。

飲酒により生成されるアセトアルデヒドは、DNAやタンパク質に結合して付加体となり、様々な疾病に関与しているとされる。

建築材から放出されるアセトアルデヒドはシックハウス症候群の原因物質の一つとして問題視されている[17]。

たばこ

アセトアルデヒドはたばこの煙に含まれており、ニコチンと相乗作用を示して、タバコへの依存性を増加させる[18]。アセトアルデヒド自体にも毒性はあるが、燃焼することによりメタンと一酸化炭素に分解されてさらに毒性が増す。

アセトアルデヒドはたばこの添加物として、たばこ製造会社によって添加されている。その理由はアンモニアと同様、ニコチンの吸収・効果の増幅作用があり、より少量のニコチンで依存性を発揮させるため[19]や、燃焼を促進させるためなどである。L-システイン除放剤によってアセトアルデヒドを排除することで禁煙の成功率は上昇する[20]。

発がん性

アセトアルデヒドについてはヒトに対する発がん性が疑われている[21]。

動物実験では、ラットやハムスターに対してアセトアルデヒドを吸入させることによって、呼吸器にがんが生じることが示されており、また細菌や培養細胞を用いた実験でアセトアルデヒドの変異原性が認められている。 国際がん研究機関は以上の分析に基づき、ヒトに対する発がん性については研究の計画や規模に難があり証拠不十分とし、実験動物に対する発がん性については充分な証拠があるとして、アセトアルデヒドをグループ2B(人に対して発がん性があるかもしれない)に分類している[22]。

なおアルコール飲料は、膨大な研究の積み重ねにより十分な証拠があるとして、グループ1(ヒトに対する発がん性あり)に分類されている。エタノール以外の成分が発がん性に関わっている可能性は排除していないながらも、アルコール飲料中のエタノール、およびエタノールが代謝されて生じるアセトアルデヒドが、ヒトに対する発がん性を持つと結論している[23]。

Remove ads

法規制

- 化管法:第一種指定化学物質(1-11)

- 化審法:優先評価化学物質(2-485)

- 消防法:危険物第四類特殊引火物

- 労働安全衛生法:危険物引火性の物、名称等を通知すべき有害物、変異原性が認められた既存化学物質

- 大気汚染防止法:有害大気汚染物質 (優先取り組み物質)

- 船舶安全法:引火性液体類

- 航空法:引火性液体

- 港則法:引火性液体類

- 悪臭防止法:特定悪臭物質

- 高圧ガス保安法:可燃性ガス、液化ガス

- 食品衛生法:食品添加物(香料)

- 化学物質の室内濃度の指針値:0.03 ppm (厚生労働省)

主な化学反応

出典

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

![{\displaystyle {2\,\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{=}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{}+{}\mathrm {O} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{}\mathrel {\xrightarrow {\mathrm {PdCl} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{,}{\mkern {6mu}}\mathrm {CuCl} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}} } {}2\,\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}\mathrm {CHO} }}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1f31670af90237d5999ddc94550724a58c3997fe)

![{\displaystyle {\mathrm {CH} {\equiv }\mathrm {CH} {}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {O} {}\mathrel {\xrightarrow {\mathrm {Hg} {\vphantom {A}}^{2+}} } {}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{=}\mathrm {CHOH} {}\mathrel {\longrightleftharpoons } {}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}\mathrm {CHO} }}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cf74d61227a01a889bcf0fbee24bcfb9e5a70446)

![{\displaystyle {2\,\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {OH} {}+{}\mathrm {O} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}{}\mathrel {\longrightarrow } {}2\,\mathrm {CH} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}\mathrm {CHO} {}+{}2\,\mathrm {H} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{2}}\mathrm {O} }}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/53f8ebf0b920b67d9d411f938f4b6a4468836e82)